P

Télécharger le PDF du cours

Soutenez-nous sur Patreon pour télécharger

Introduction

Les roches sédimentaires façonnent les paysages géologiques de notre planète. Elles sont le résultat de divers processus tels que l’érosion et la sédimentation. L’étude de ces roches dans les environnements actuels permet de reconstituer certains aspects des paysages anciens, ce qui constitue l’objectif principal de la paléogéographie.

- Quels sont les indices et les techniques utilisés dans la reconstitution des paysages anciens ?

I – Rappel

1 – Définitions

Q – En vous basant sur vos connaissances, proposez une définition pour la géologie ; la géodynamique interne ; la géodynamique externe.

R –

La géologie : est la science qui étudie la structure et l’évolution de la terre. C’est une science comprenant de nombreuses spécialités et fait appel aux connaissances de domaines scientifiques variés, tels que la biologie, la physique, la chimie… Les méthodes d’études et les connaissances géologiques s’appliquent dans de nombreux domaines sociétaux, économiques et industriels, comme l’exploitation de matières premières, le génie civil…

La géodynamique interne : s’intéresse aux processus internes de la planète ainsi qu’à leurs répercussions mécaniques en surface.

La géodynamique externe : regroupe l’ensemble des phénomènes qui se déroulent à la surface de la terre. Elle s’intéresse aux phénomènes tels que l’altération, le transport, etc.

2 – Les 3 principaux types de roches

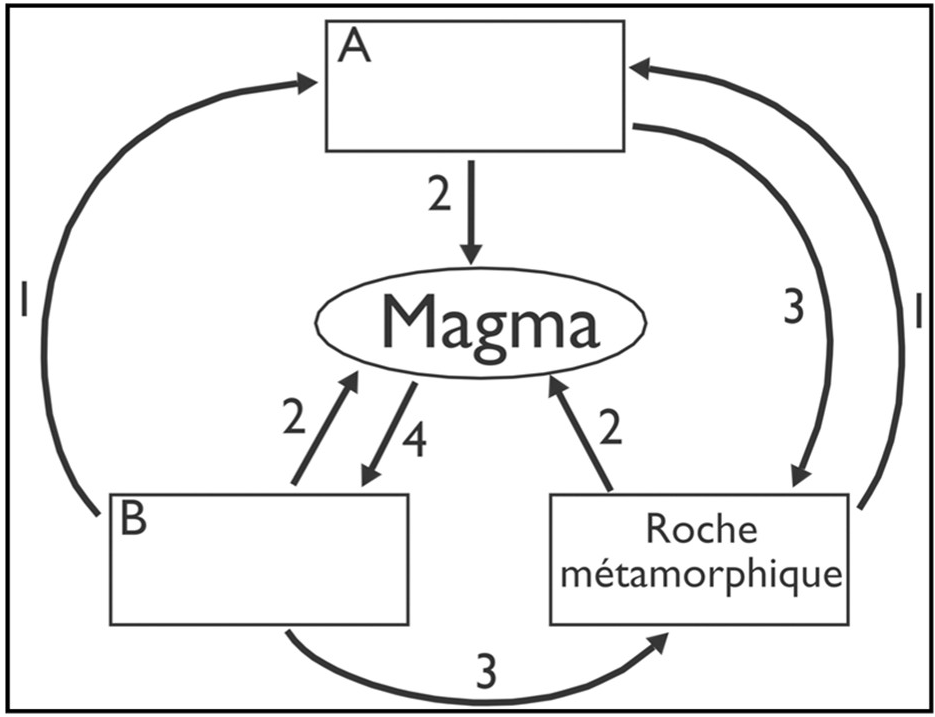

La figure suivante présente un schéma simplifié qui montre les trois types de roches, ainsi que les phénomènes qui conduisent à la transformation d’un type à un autre.

Q – Complétez la figure.

R –

- A : Roches sédimentaires.

- B : Roches magmatiques.

- C : Roches métamorphiques.

- 1 : Processus de la géodynamique externe.

- 2 : Fusion.

- 3 : Métamorphisme.

- 4 : Refroidissement et solidification.

3 – définition d’une roche sédimentaire

Q – En se basant sur vos connaissances, définissez une roche sédimentaire, et citez les différents processus qui aboutissent à la formation de ce type de roche.

R-

Définition : Une roche sédimentaire est une roche qui se forme à la surface du globe terrestre (roche exogène) dans un bassin sédimentaire suite à un ensemble de processus :

- Érosion : c’est l’ensemble des phénomènes qui causent la dégradation des roches superficielles. On distingue deux types d’érosion : mécanique et chimique.

- Transport : c’est le déplacement des produits de l’érosion par les facteurs de transport : vent, eau, glace.

- Sédimentation : c’est la déposition des produits de l’érosion dans les bassins sédimentaires.

- Diagenèse : c’est la transformation des sédiments meubles en une roche solide appelé roche sédimentaire.

4 – classification des roches sédimentaires

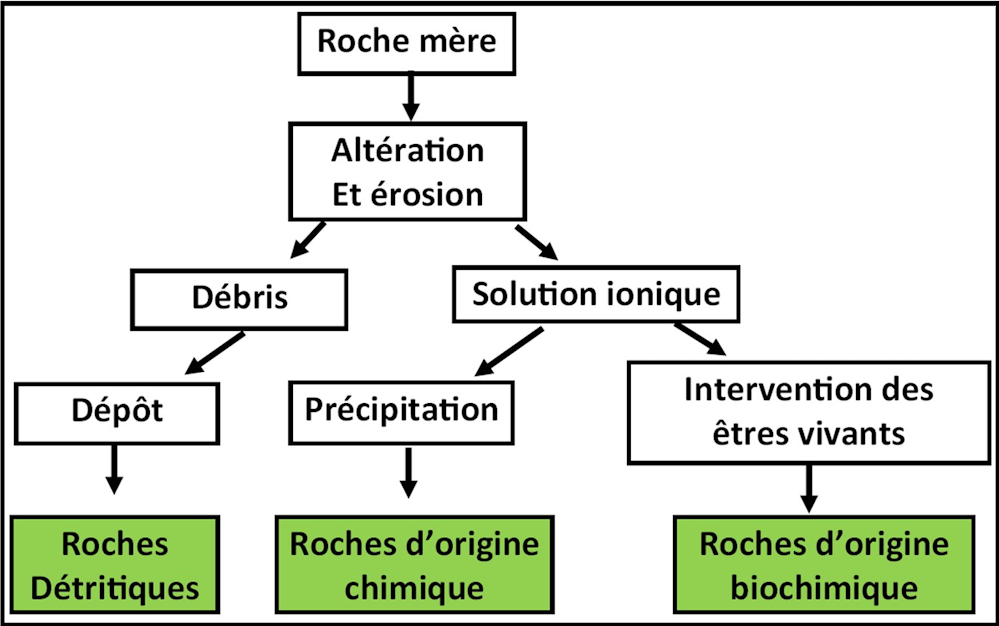

Les roches sédimentaires sont classées selon plusieurs critères :

- Selon la taille des particules composant les roches.

- Selon l’origine de la roche.

- Selon la composition chimique de cette roche.

La figure suivante montre une classification simple des roches sédimentaires :

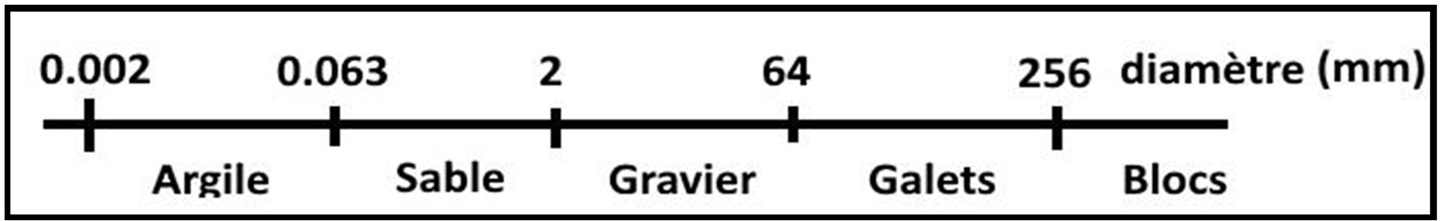

Remarque : la figure suivante présente une simple classification des sédiments selon leurs diamètres.

II – L’étude granulométrique et morphologique de sédiments

1 – Étude granulométrique

- Une simulation 3D qui illustre le principe de l'étude granulométrique

a – Protocole expérimental

l'étude granulométrique se base sur l’étude de la distribution des différents grains d’un échantillon de sable sec (granulat), en fonction de la taille (diamètre). Pour réaliser cette étude, on réalise les manipulations suivantes sur un échantillon de sable :

- Ajout de H₂O₂ et HCl pour éliminer la matière organique et le calcaire.

- Tamisage de 100 g de sable, par une colonne de tamisage.

- Pour chaque tamis, on pèse le refus (la quantité de sable retenue par ce tamis).

Remarque : On appelle tamisât, la quantité de sable qui passe à travers le tamis.

b – Exploitation des résultats

Exercice d’application : le tableau suivant montre les résultats d’une étude granulométrique d’un échantillon du sable.

Diamètre des grains | % Pois du refus | % Cumulatif |

4 → 2 | 7.25 | |

2 → 1 | 19.25 | |

1 → 1/2 | 35 | |

½ → ¼ | 28.5 | |

¼ → ⅛ | 8 | |

⅛ → 1/16 | 2 |

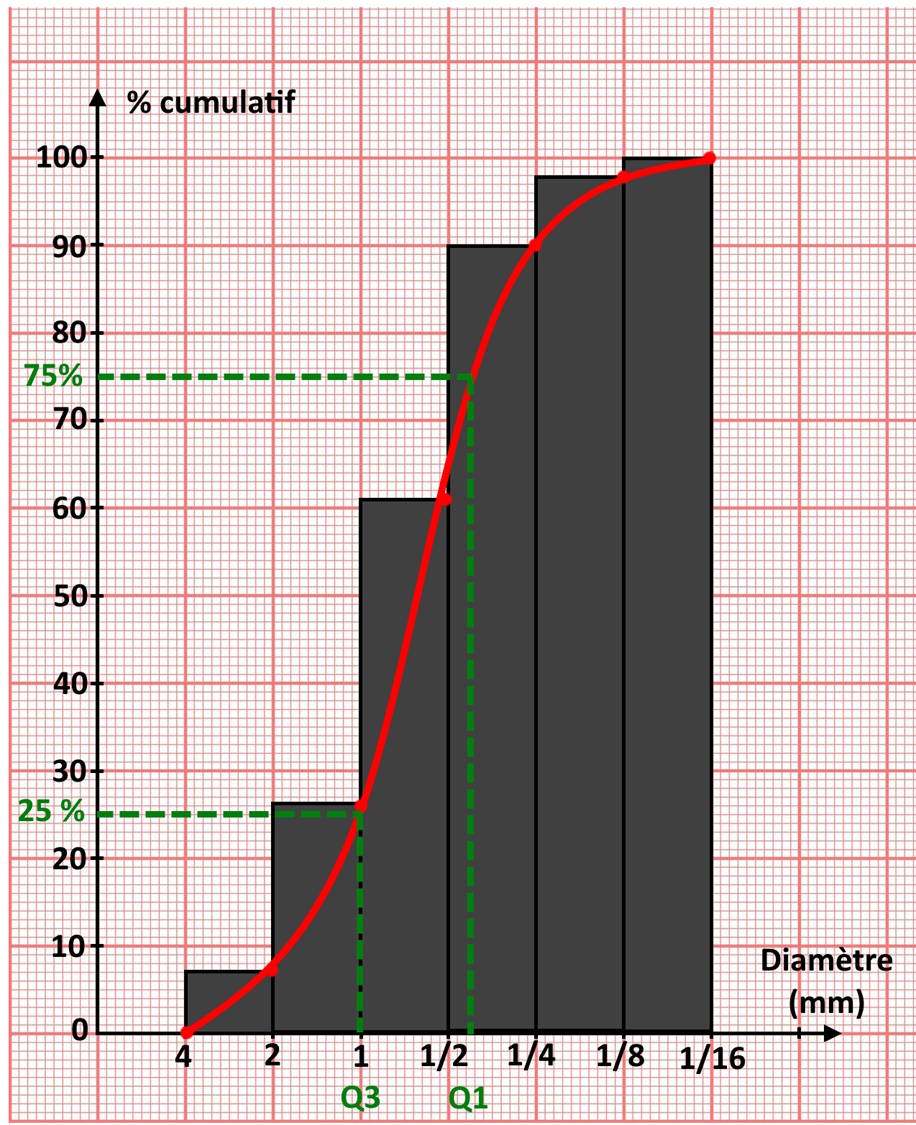

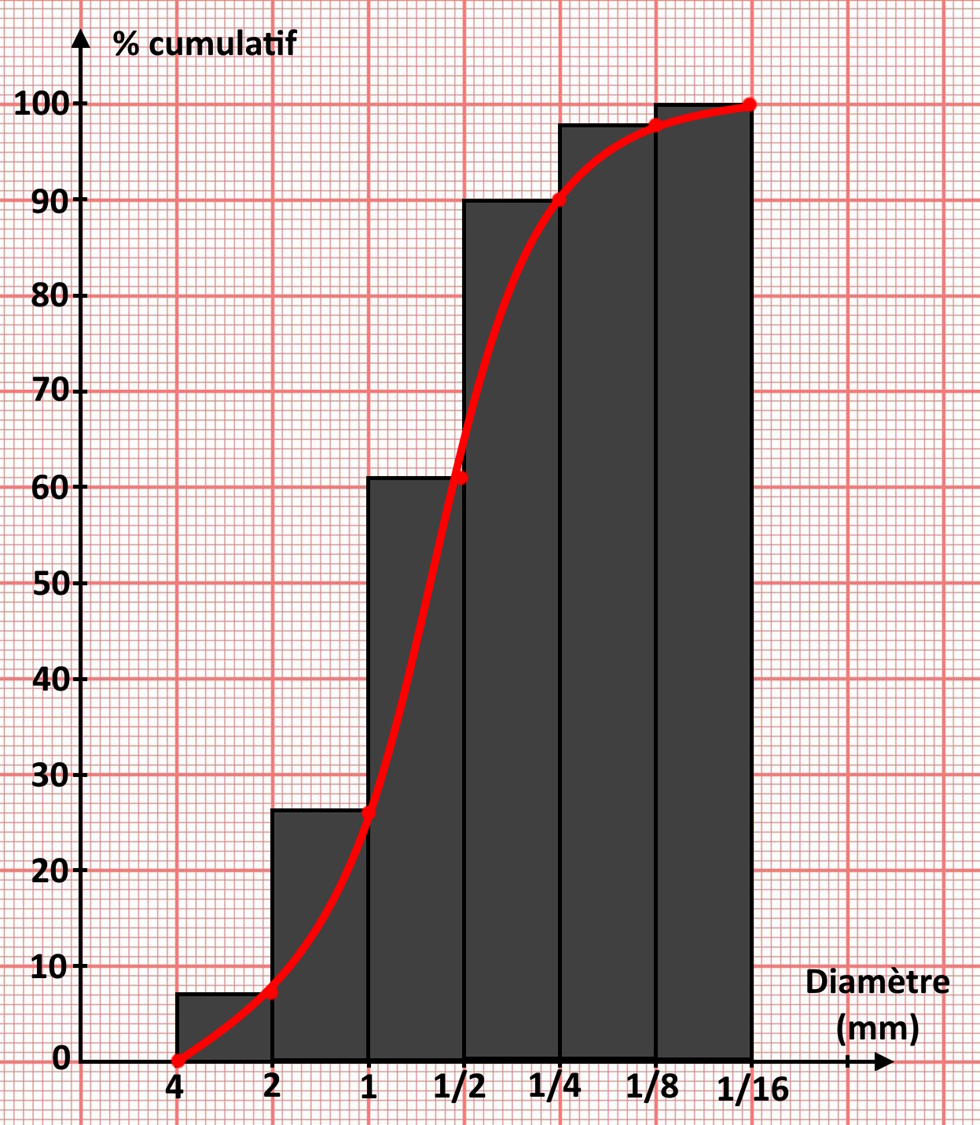

Q-1 – Tracez l’histogramme et la courbe de fréquence. Que peut-on déduire de cette courbe ?

Q-2 – Complétez le tableau et tracez la courbe cumulative.

Q-3 – Calculez l’indice de Trask, et déduisez le granoclassement du sable étudié (tableau du granoclassement).

Q-4 – Déduisez le type de sédiment étudié (courbes granulométriques).

R-1–

- Réalisation de l’histogramme et de la courbe de fréquence.

- On constate que la courbe est uni-modale, donc le sable étudié est homogène.

Remarque : si la courbe est plurimodale, alors le sable étudié est hétérogène (un mélange de plusieurs sables).

R-2 – Réalisation de la courbe cumulative.

Diamètre des grains | % Pois du refus | % Cumulatif |

4 → 2 | 7.25 | 7.25 |

2 → 1 | 19.25 | 26.5 |

1 → 1/2 | 35 | 61.5 |

½ → ¼ | 28.5 | 90 |

¼ → ⅛ | 8 | 98 |

⅛ → 1/16 | 2 | 100 |

R-3–

- Q3 = 1، Q1 = 0.37.

- S0 = √(Q3/Q1) = √(1/0.37) = 1.64.

- Puisque 1.41 < S0 < 1.74, alors le degré de classement du sable étudié est : classement moyen.

R-4 – On constate que la courbe obtenue est plus semblable à la courbe D (figure). Donc, le sable étudié est un sable fluvial.

Bilan : L’étude granulométrique des sédiments permet de déduire les conditions de sédimentation. Les résultats sont représentés sous forme de :

- Histogramme et courbe de fréquence : permet de déduire l’homogénéité des sédiments.

- Courbe cumulative : permet de déterminer le degré de classement des sédiments et leurs milieux de sédimentations.

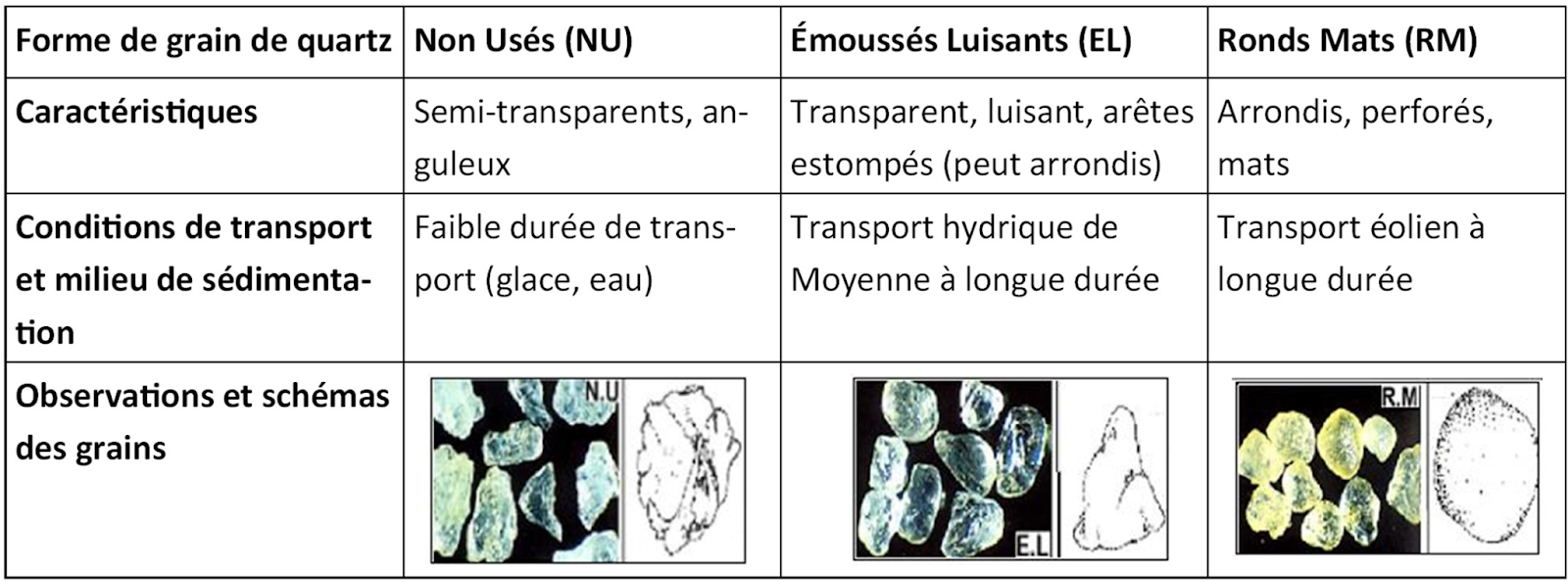

2 – Étude morphoscopique des sédiments. Ex : Étude statistique de la morphologie des grains de quartz

a – Principe d’étude

Le sable est formé de plusieurs composants (feldspath, micas, quartz…), le quartz est le minéral le plus abondant dans le sable (à cause de son abondance, de sa dureté et sa résistance aux chocs durant son transport).

Pour observer les grains de quartz de sable, on suit les étapes suivantes :

- On lave le sable avec de l’eau pour éliminer les éléments argileux.

- On ajoute H₂O₂ et HCl pour éliminer la matière organique et les éléments calcaires.

- On observe le sable par la loupe binoculaire.

Le tableau suivant montre les principaux types de grains observés, et leurs caractéristiques.

b – Exercice d’application

L’étude statistique des grains de quartz d’un échantillon de sable a donné les résultats suivants.

Types de grains | RM | EL | NU |

Pourcentage % | 17 | 13 | 70 |

Q – Transformez ces résultats en un diagramme circulaire, que peut-on conclure ?

R –

- Diagramme.

- On voit que les grains de quartz de forme NU sont dominants (70 %). Donc, le sable est transporté par la glace (ou l’eau), avec une courte durée de transport.

Bilan : L’étude morphoscopique permet de déterminer la durée et le moyen de transport, ainsi que le milieu de sédimentation.

III – Dynamique et conditions de transport des sédiments

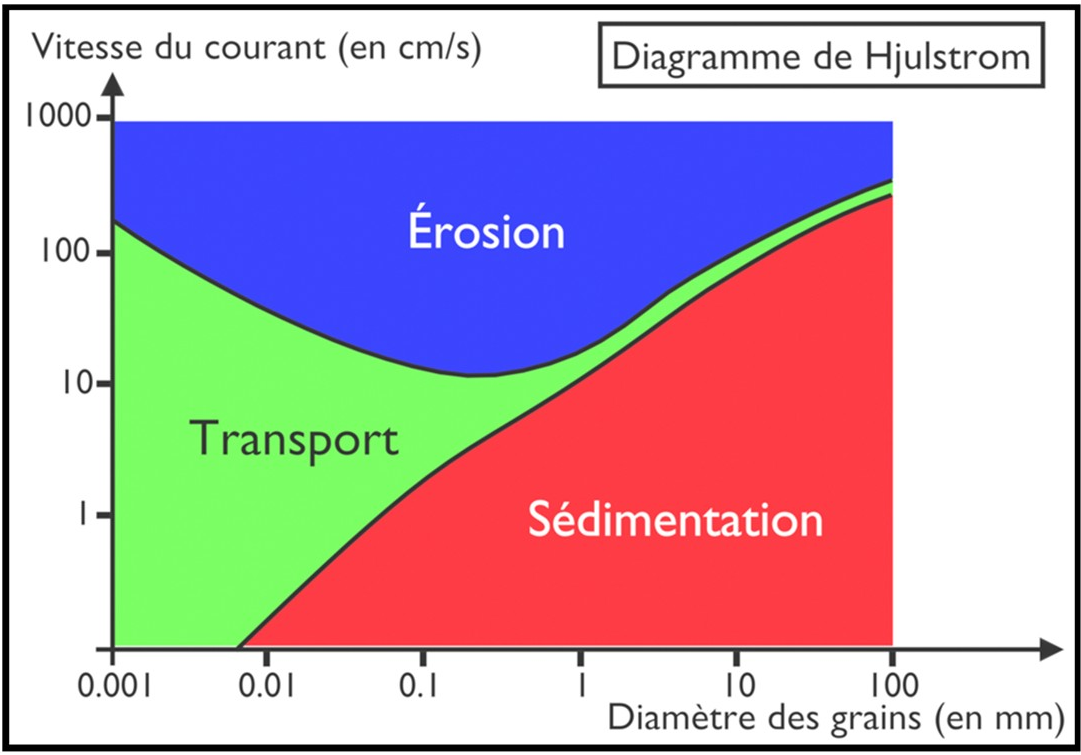

1 – Relation entre la vitesse du courant et le diamètre des particules

a – Diagramme de Hjulstrom

Le comportement (érosion, transport, sédimentation) des particules est influencé par la vitesse du courant et par son diamètre.

Par exemple, si on prend une particule de diamètre 0,1 mm :

- Elle se sédimente si la vitesse du courant est faible (1 cm/s).

- Elle est transportée si la vitesse du courant est moyenne (10 cm/s).

- Elle est érodée et transportée si la vitesse du courant est grande (100 cm/s).

b – Les modes de transport des sédiments

Selon la taille des sédiments et la vitesse du courant, on distingue plusieurs modes de transports :

- Roulement : c’est la traction au fond, des éléments de grande taille (bloc).

- Saltation : mouvement des particules de moyenne taille (graviers) par des sauts irréguliers.

- Suspension : pour les particules très fines (argile).

2 – Exercice d’application

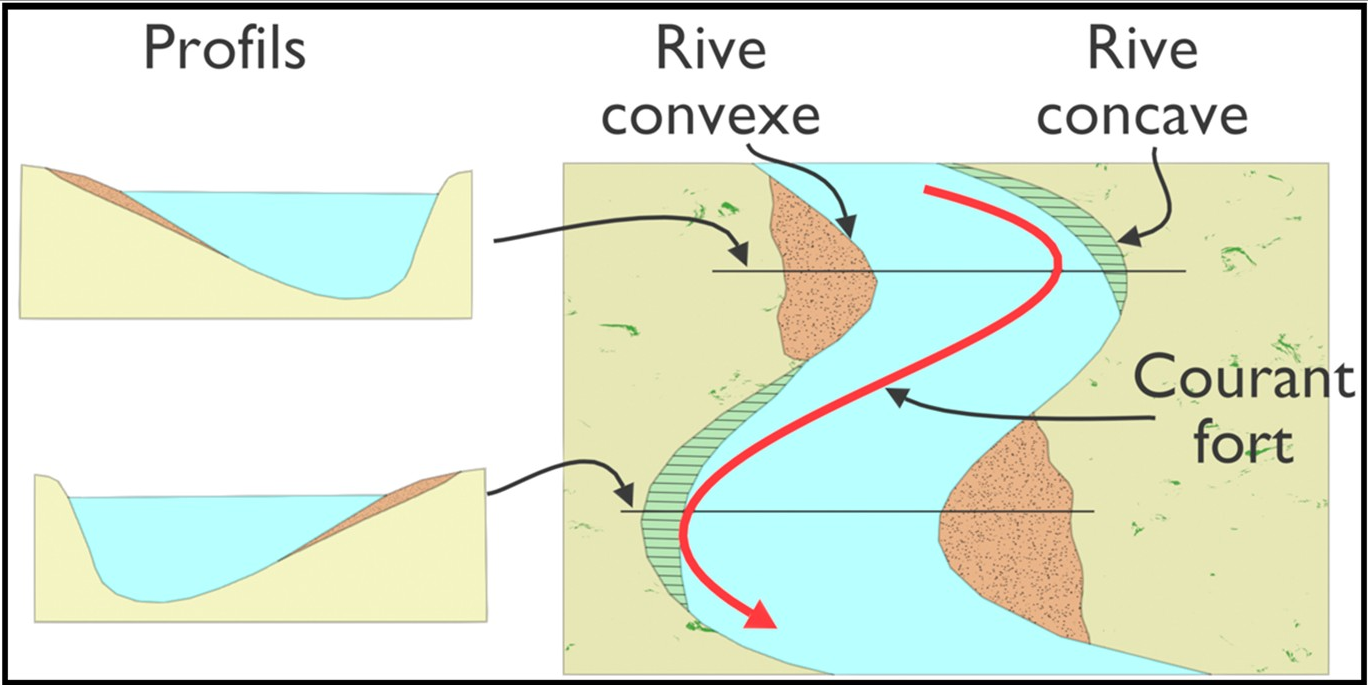

La figure suivante montre une partie d'un cours d’eau avec un tracé sinueux.

Q – Décrivez cette partie du cours d'eau et expliquez la différence entre la rive concave et la rive convexe.

R – Il s’agit d’un méandre avec deux rives, l’une convexe et l’autre concave. La vitesse du courant d’eau change de la rive concave vers la rive convexe.

- Elle est maximale dans la rive concave, donc domination de l’érosion, ce qui explique la forte pente dans cette rive.

- Elle est minimale dans la rive convexe, donc domination de la sédimentation, ce qui explique la faible pente dans cette rive.

IV – Les structures et les figures sédimentaires

Ce sont des indicateurs des conditions de transports et de dépôts des sédiments, on distingue plusieurs types de structures et de figures sédimentaires.

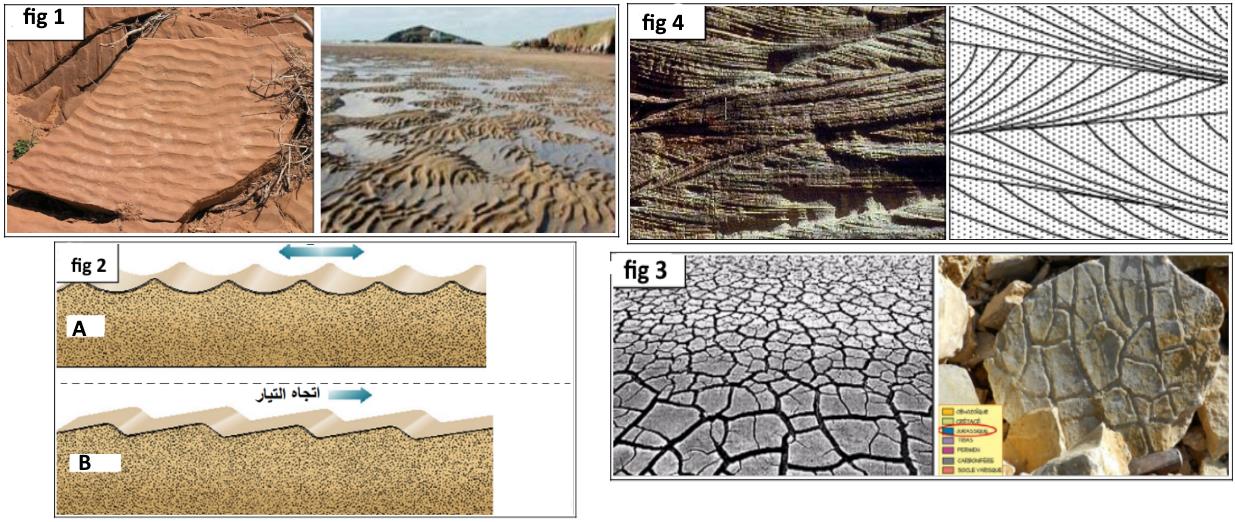

1 – Les rides du courant

Ce sont des ondulations causées par la dynamique du milieu de sédimentation, elles apparaissent à la surface de sédiments.

Exemple : dans le littoral, les rides de courant sont caractérisées par une hauteur faible (quelque cm) parallèles entre elles et perpendiculaires au sens du courant. On distingue entre deux types de rides :

- Les rides symétriques

- les rides asymétriques

N.B : si les rides sont fossilisées, elles permettent de déduire le sens des courants et le lit, et le toit de la roche qui les contient.

2 – Stratification entrecroisée

Elle est constatée à l’intérieur des strates sédimentaires, qui se caractérise par une disposition en strates dont l’inclinaison et le sens varient d’une couche à l’autre. Cette stratification apparaît dans les zones dans lesquelles les conditions hydrauliques varient, comme les rivières (alternance de crues et décrues), les deltas…

3 – Fentes de dessiccation

Elles apparaissent à la surface des sédiments argileux lorsque l’argile riche en eau s’assèche. L’étude des fentes de dessiccation fossilisées permet de déterminer le type et le milieu de sédimentation, et que la région a connu des variations saisonnières du climat.

4 – Traces des êtres vivants

Les êtres vivants peuvent laisser des traces à la surface des sédiments (argile) qui seront par la suite fossilisés. L’étude de ces traces fossilisées dans ces sédiments anciens permettent de déduire les conditions de sédimentation.

V – Étude des conditions de sédimentation dans les milieux de sédimentation actuels

Les roches sédimentaires résultent de dépôt des produits anciens dans des dépressions dites bassins sédimentaires, où règne un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques relativement constant. Ces bassins appartiennent soit à des milieux continentaux, des milieux marins ou des milieux intermédiaires.

1 – Les bassins de sédimentation continentaux

a – Les sédiments fluviaux

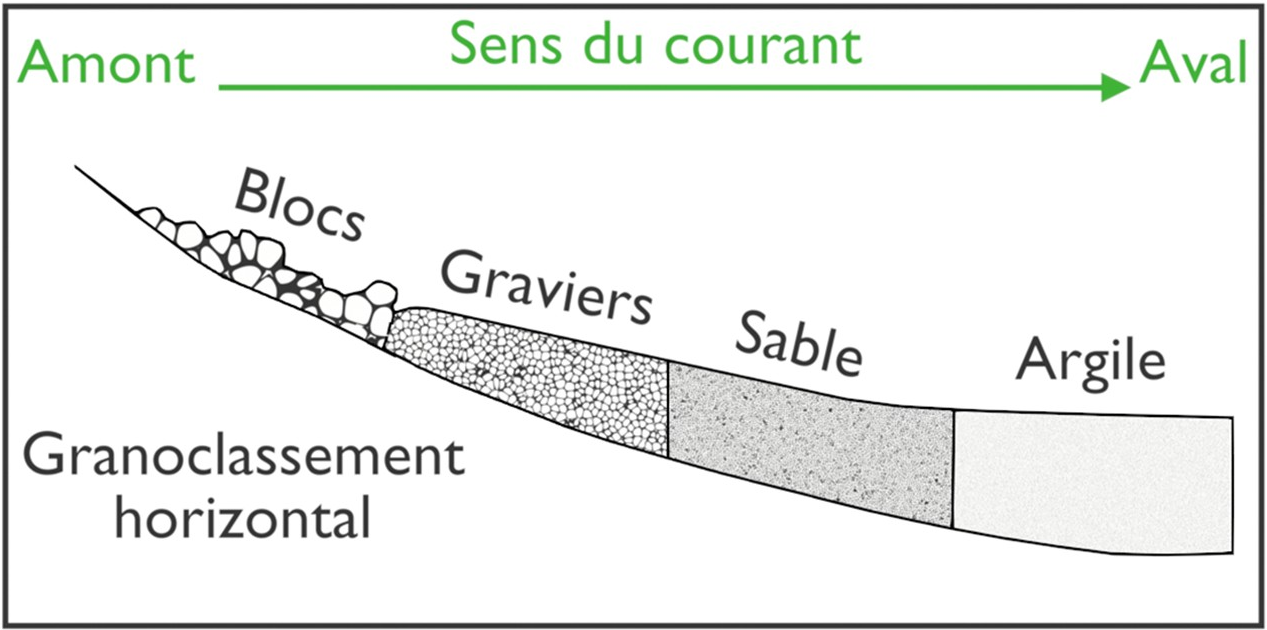

La figure suivante montre un schéma du granoclassement horizontal des sédiments dans un bassin fluvial.

Q-1 – Décrivez l’organisation des sédiments le long du milieu fluvial.

Q-2 – Quels sont les facteurs qui contrôlent ce granoclassement sédimentaire ?

R-1 – Près de la source (amont) se trouve des sédiments de grande taille (les blocs), et plus on s’éloigne de la source, on trouve des sédiments de petite taille (gravier, sable et boues). Cette organisation des sédiments est appelée granoclassement horizontal.

R-2 – Les sédiments sont, essentiellement, soumis durant leur transport à : la force du courant d’eau (F) et à la force de la pesanteur (P) :

- Si P > F : sédimentation.

- Si F > P : transport.

Les sédiments de grandes tailles se déposent rapidement, alors que les sédiments fins sont les derniers à se déposer.

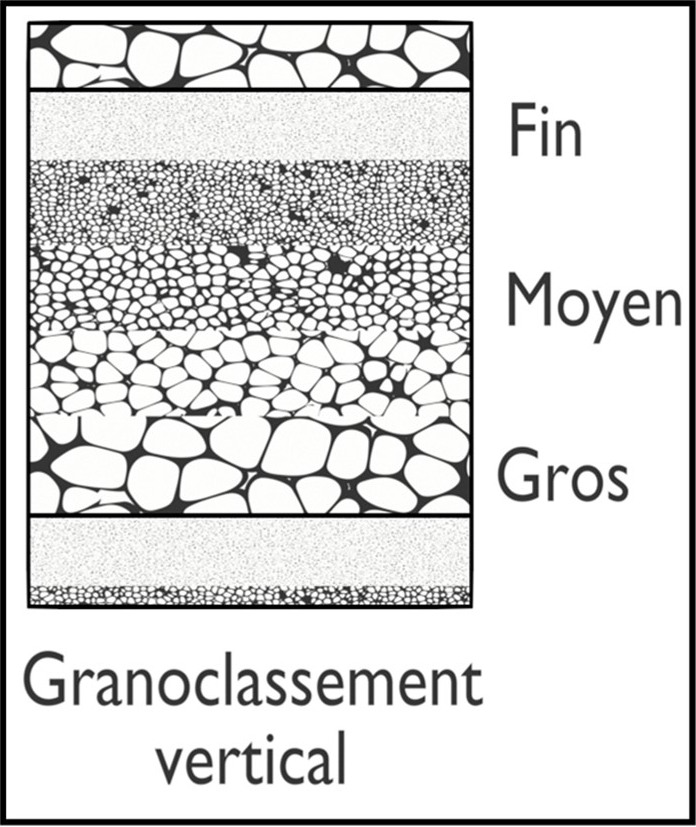

Remarque : Dans le milieu fluvial, on trouve aussi un granoclassement vertical, la figure () montre un schéma de la distribution des sédiments selon ce classement.

b – Les sédiments désertiques

Le facteur du transport qui règne dans les déserts est le vent. Le sable désertique se caractérise par l’abondance de particules de quartz du type RM, et forme des dunes éoliennes.

c – Les sédiments lacustres

Les lacs sont des réservoirs d’eau douce, de profondeur et d'étendue variables, dont la circulation de l’eau est faible. Ils sont alimentés par les rivières, les précipitations, les sources souterraines.

Généralement, les sédiments se déposent en couches continues et parallèles. On trouve dans les lacs des sédiments de différents types, dont on cite :

- Les sédiments détritiques : sable, galet…

- Les sédiments chimiques et biochimiques : comme les calcaires lacustres.

2 – Les milieux intermédiaires

a – Les deltas

Le delta se forme dans les embouchures des rivières, il prend la forme du delta. Les sédiments son soumis à différents facteurs : la force du courant de la rivière et la force les vagues.

Le delta est formé de trois partis :

- La plaine deltaïque : les sédiments sont des faciès de plaine alluviale affectés par l’influence des marées (sable, galet, argile), riches en matière organique sous climat humide, en évaporites sous climat sec et suffisamment chaud.

- Le front du delta : le lieu de rencontre des eaux douces chargées de sédiments et des eaux salées, les sédiments diffèrent selon la charge du fleuve, et la taille des particules transportées.

- Le pro-delta : il s’y dépose des sédiments fins, généralement bio-turbé, car très riches en matière organique d’origine continentale.

b – Les lagunes

Ce sont des étendues d’eau souvent peu profondes, séparées de la mer par un cordon littoral, la communication avec le milieu marin se fait par une ou plusieurs passes qui peuvent être permanentes ou temporaires.

Les eaux des lagunes (salée) sont soumises à une évaporation intense, ce qui cause la formation des évaporites (roches d’origine chimique, résultants de la précipitation des sels) comme : le gypse (CaSO₄-2 H2O), l’halite (NaCl)…

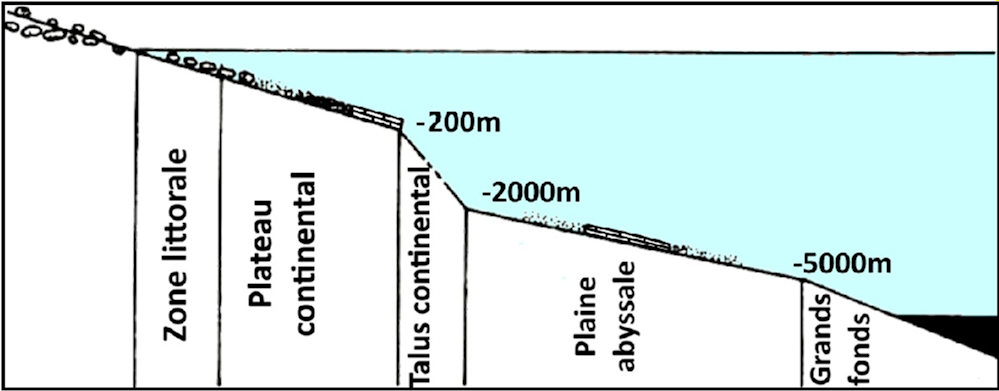

3 – Le milieu marin

Les océans et les mers reçoivent les produits d’érosion (détritiques, solutés), ces produits sont généralement transportés par les eaux des fleuves, et rarement par le vent. Ces particules transportées se déposent dans les différentes zones du domaine marin :

Zone | Sédiments | Conditions de sédimentation |

Zone côtière (0-10m) | – Sédiments détritiques : gravier, sable, argile. – Roches carbonatées. | Vagues, marées, courants des fleuves. |

Plateau continental (10-200m) | – Sédiments détritiques. – Sédiments carbonatés (calcaire) | – Courants océaniques. – Activité intense des êtres vivants. |

Talus continental (200-2000m) | – Sédiments détritiques mis en place, en bas du talus, par les courants de turbidités. | – La pente importante. – Courants de turbidité. |

Plaine abyssale (2000-5000m) | – Sédiments détritiques fins (argile). – Débris de planctons qui précipitent et donnent des sédiments calcaires au-dessus de CCD, et des sédiments siliceux au-dessous de CCD | – Activité des êtres vivants |

Grands fonds (+5000) | – Argile rouge avec absence de calcaire. | – Activité très faible des êtres vivants. |

Remarques :

- Les planctons sont des êtres vivants microscopiques souvent en suspension, quelques planctons portent des coquilles (calcaires ou siliceuses).

- La CCD est la zone de compensation des carbonates : au-dessous de la CCD les sédiments calcaires ne se forment pas.

VI – Étude des conditions de sédimentation dans les milieux de sédimentations anciens : Bassin de phosphate au Maroc

1 – Le phosphate au Maroc

Le Maroc dispose de 72,4 % des réserves mondiales de phosphate. Le phosphore (constituant essentiel des roches phosphatées) est essentiellement utilisé en agriculture pour fertiliser le sol et pour des besoins industriels.

Le Maroc dispose de plusieurs gisements (fig manuel) :

- Oulad Abdoun.

- Gantour (Yousofia, Bengrir).

- Maskala (Essaouira, chichawa).

- Ouad edahab (boucraa, layoune).

Au Maroc, les phosphates se trouvent à une profondeur de 100 à 160 m sous des formes différentes :

- Sable phosphaté : le type le plus prédominant, il contient un taux élevé de phosphate.

- Silex phosphaté : contient un faible taux de phosphate.

- Calcaire phosphaté : contient un faible taux de phosphate.

2 – Les caractéristiques sédimentologiques de la série phosphatée

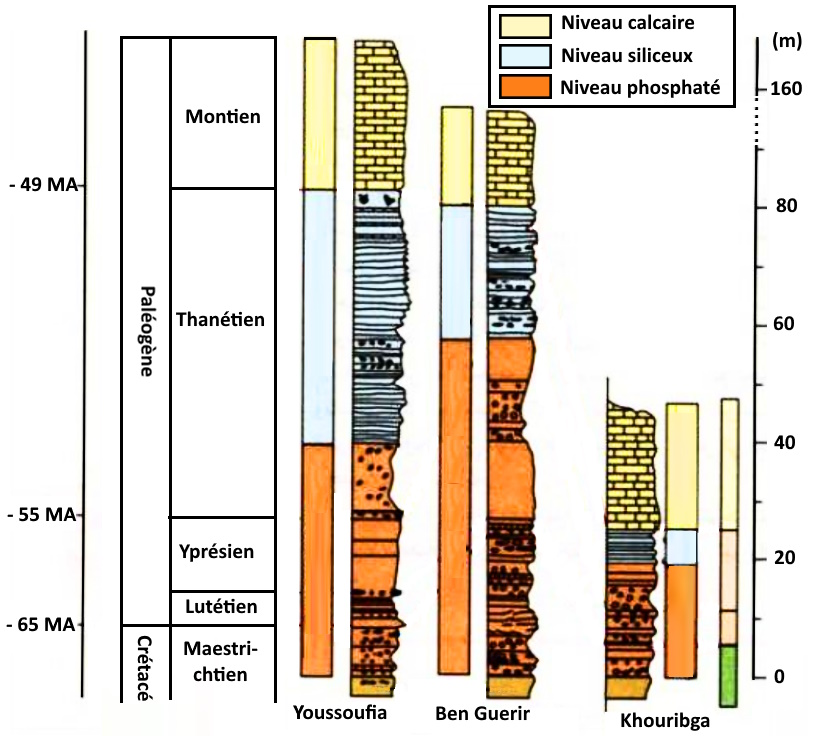

La figure suivante montre trois colonnes stratigraphiques réalisées dans des régions contenant le phosphate.

Q – Que peut-on conclure de la figure ?

R- Observations : On constate que

- Les 3 colonnes étudiées commencent par des éléments détritiques fins et finissent par des roches carbonatées au sommet.

- Le niveau phosphaté débute de Maastrichtien (- 65 Ma) et se termine à l’Yprésien (−50 Ma).

Conclusion :

- La sédimentation des phosphates au Maroc a duré presque 15 Ma.

- Puisque les phosphates sont interstratifiés avec des sédiments calcaires et siliceux, alors les conditions de sédimentation du phosphate ont changé avec la progression du temps géologique.

3 – Les conditions de formation du phosphate au Maroc

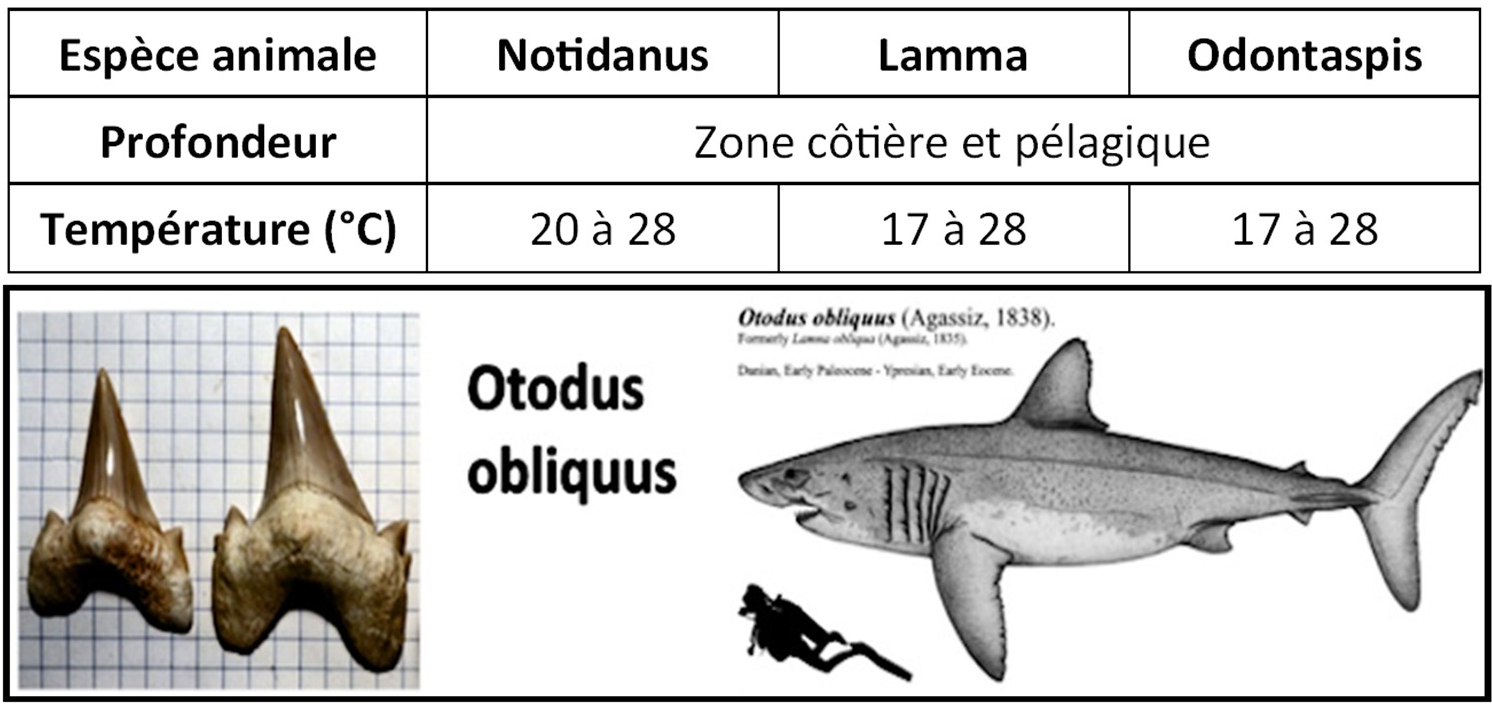

Le tableau suivant représente les conditions de vie de quelques espèces animales actuelles analogues des fossiles trouvées dans les phosphates marocains.

Q – Que peut-on conclure des données présentées par le tableau ?

R – On constate que ces êtres vivants préfèrent des profondeurs relativement faibles à moyennes et des températures moyennes (climat tropical à équatoriale).

Donc, les roches phosphatées sont formées en milieux marins de profondeur relativement faible (plateau continental) et en climat tropical à équatorial.

Remarque : les eaux marines contiennent des quantités très faibles de phosphore, donc il est peu probable que la précipitation directe de ce phosphore ait donné des phosphates au Maroc. Il a fallu l’intervention des êtres vivants (riche en P) dans le processus de formation des phosphates au Maroc.

4 – La réalisation de la carte paléogéographique des bassins du phosphate

Pour expliquer la formation du phosphate au Maroc, plusieurs théories ont été proposées :

- Trappe 1989 : Le centre et l’ouest marocain était submergé par une mer épicontinentale en liaison avec l’océan Atlantique. Les sédiments phosphatés se sont déposés sur des fonds de faibles profondeurs (absence de sédimentation dans les zones plus profondes).

- Boujo 1976 : La mer de phosphate était sous forme de golfs de faibles profondeurs en liaison avec l’océan Atlantique, avec des terrains non submergés.