P

Télécharger le PDF du cours

Soutenez-nous sur Patreon pour télécharger

Introduction

L’information génétique détermine les caractères de tous les êtres vivants, l’Homme aussi. Chacune de nos cellules contient toute l’information génétique nécessaire au fonctionnement et au développement de notre corps.

- Où se situe cette information génétique ?

- Comment elle se transmet d’une cellule mère aux cellules filles ?

- Quelle est sa nature chimique ?

I – Localisation de l’information génétique

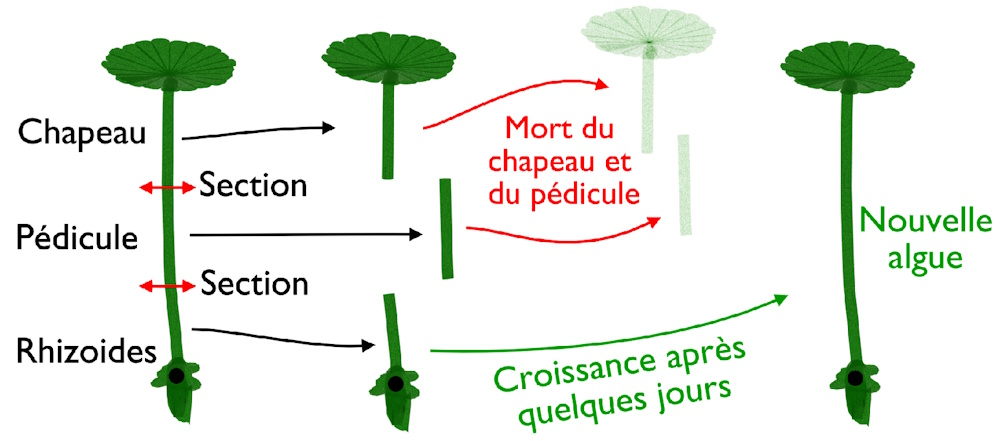

1 – Chez un être vivant unicellulaire

Pour déterminer la localisation de l'information génétique, on propose l’étude de ces expériences réalisées sur l’acétabulaire (algue unicellulaire constituée d’un pied, un pédicule et un chapeau).

Expérience 1 : Section et régénération.

Expérience 2 : Greffe de noyau.

Q – Décrivez ces expériences. Que peut-on déduire de ces expériences ?

R-

Expérience 1 : On observe que le pied qui contient de noyau régénère une nouvelle algue, alors que les autres parties meurent. Donc le noyau est nécessaire à la survie et la croissance de l’algue.

Expérience 2 : On observe que l’acétabulaire obtenue à la fin de l’expérience est semblable à l’acétabulaire de laquelle on a pris le noyau.

Donc le noyau contient l’information génétique des organismes unicellulaires.

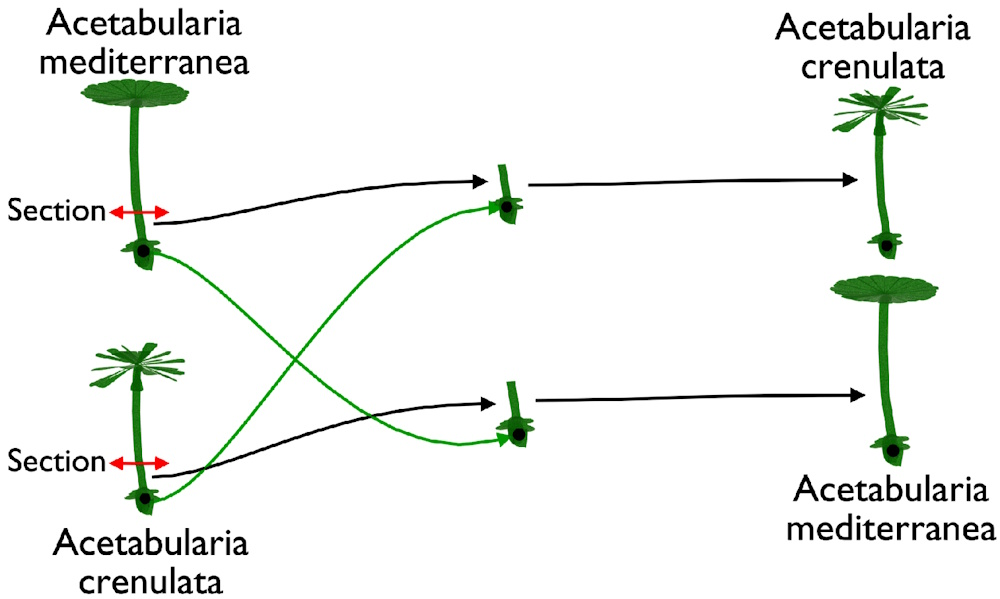

2 – Chez les êtres vivants pluricellulaires

La figure suivante présente les étapes de l’expérience de Gurdon.

Q – Décrivez cette expérience. Que peut-on déduire ?

R – On observe que xénope provenant du développement de l’ovule a hérité le caractère du xénope donneur du noyau et non pas celui du xénope qui a donné l’ovule sans noyau.

Donc l’information génétique est contenue dans les noyaux des cellules d’organismes pluricellulaires.

Bilan : L’information génétique qui détermine les caractères héréditaires se trouve dans le noyau chez les organismes unicellulaires et pluricellulaires.

Remarque : L’information génétique des bactéries (des cellules sans noyau) est localisée dans le cytoplasme.

II – Transmission de l’information génétique d’une cellule à une autre

1 – La mitose

La mitose est la division d’une cellule mère en deux cellules filles strictement identiques génétiquement. La mitose est un processus continu, mais qu’on peut diviser en quatre phases.

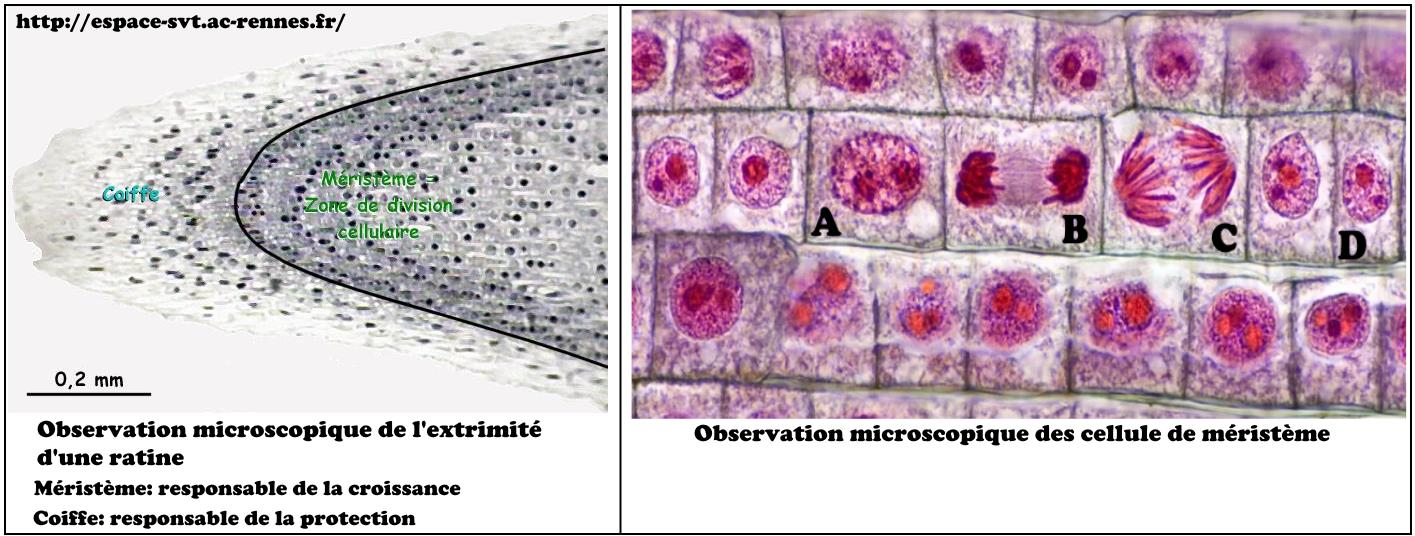

Q-1 – Que peut-on conclure de ces observations microscopiques ?

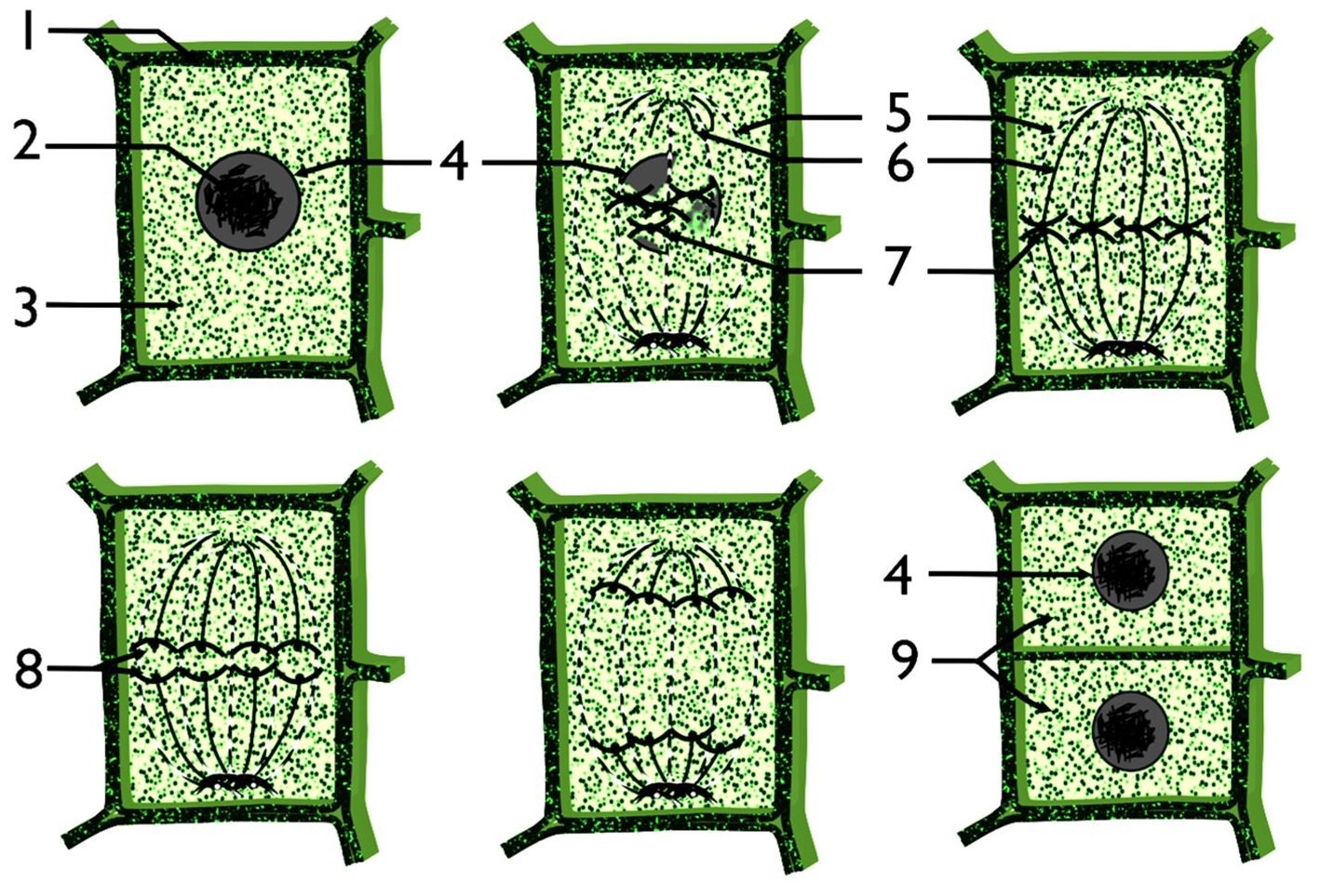

La figure suivante présente des schémas des différentes phases de la mitose chez une cellule végétale.

Q-2 – Complétez la figure et décrivez les phases de la mitose.

R-1 – Observations : Les cellules du méristème diffèrent par :

- Le volume : grand volume chez les cellules A, B, C ; petit volume chez la cellule D.

- l’aspect nu noyau : en une seule masse appelée chromatine avec nucléole chez la cellule A ; sous forme de filaments appelés chromosomes qui se divisent en 2 lots qui se séparent vers les pôles de la cellule (C), revient à l’état d’une seule masse, mais dans deux cellules de petite taille(B).

Conclusion : La transformation de la chromatine en chromosomes signifie l’entrée de la cellule en phase de multiplication qui produira deux cellules filles à partir d’une cellule mère, cette activité est appelée mitose.

R-2 – Noms de la figure : 1 : Membrane plasmique (Paroi squelettique); 2 : Chromatine ; 3 : Cytoplasme; 4 : Noyau ; 5 : Fibre polaire ; 6 : Fibre chromosomique ; 7 : Chromosome; 8 : Chromatides ; 9 : Cellules filles; 5 + 6 Fuseau mitotique.

La mitose peut être subdivisée en quatre étapes :

- La prophase : Se caractérisent par la condensation des chromosomes, la disparition de l’enveloppe nucléaire, l’apparition d’un fuseau mitotique auquel s’attachent les chromosomes (par les fibres chromosomiques).

- La métaphase : Qui se caractérise par la condensation maximale des chromosomes, le positionnement de tous les centromères à l’équateur de la cellule, les chromosomes forment ainsi la plaque équatoriale.

- L’anaphase : Qui connaît la séparation des chromatides de chaque chromosome par rupture de centromère, puis les chromosomes fils migrent vers l’un des pôles de la cellule.

- La télophase : lors de laquelle les chromosomes se décondensent et une enveloppe nucléaire se forme autour de chacun des deux lots chromosomiques. Le cytoplasme se divise (cytodiérèse) par formation d’une nouvelle membrane plasmique et une paroi cellulosique.

Remarque : la mitose se passe de façon semblable chez les cellules végétales et animales, cependant on distingue chez les cellules animales :

- La présence d’un organite spécifique : les centrioles que forment les asters lors de la division.

- La division (cytodiérèse) se fait par la formation d’un sillon de division suite à un étranglement équatorial.

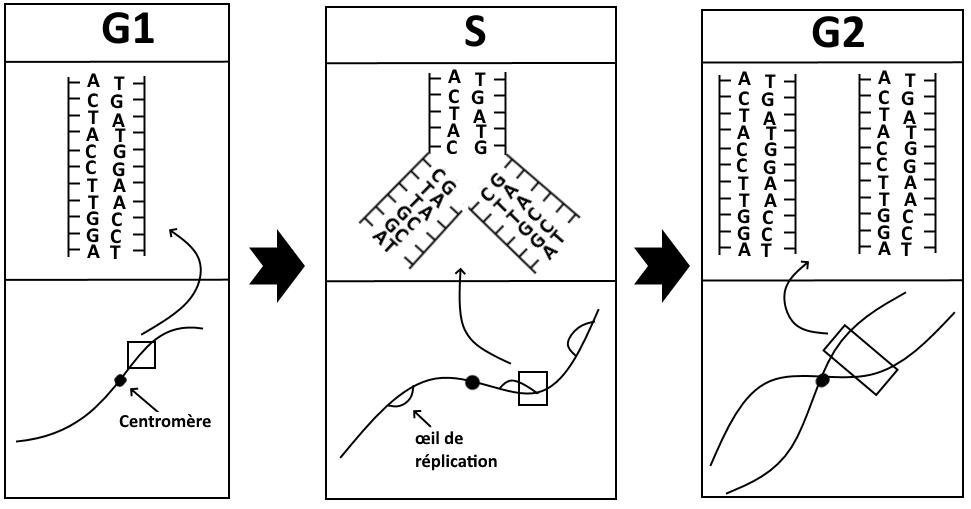

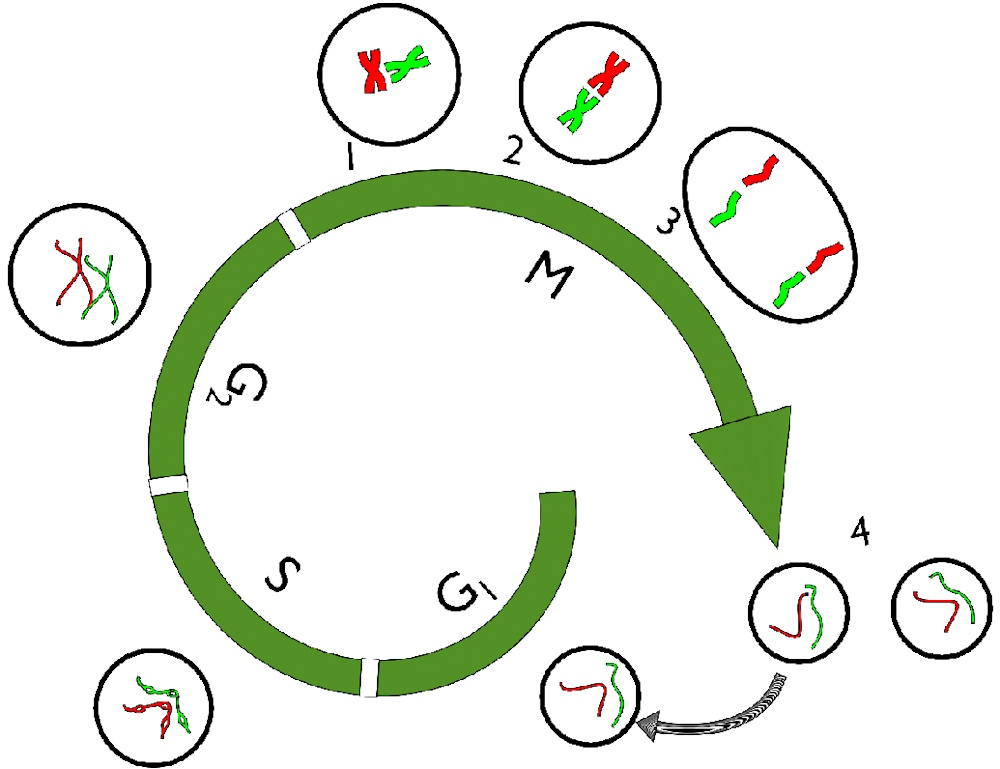

2 – Le cycle cellulaire

La figure suivante présente un schéma du cycle cellulaire.

Q – Décrivez de cycle cellulaire.

R – Le cycle cellulaire comporte deux étapes :

- L’interphase : Précède la mitose. Les chromosomes décondensés se dédoublent durant cette phase, ils deviennent formés de deux chromatides non condensées liées au niveau du centromère.

- La mitose : Elle suit l’interphase. Les chromosomes dédoublés sont partagés sur les deux cellules filles, ainsi chaque cellule reçoit une copie complète de l’information génétique tout en conservant le nombre de chromosomes.

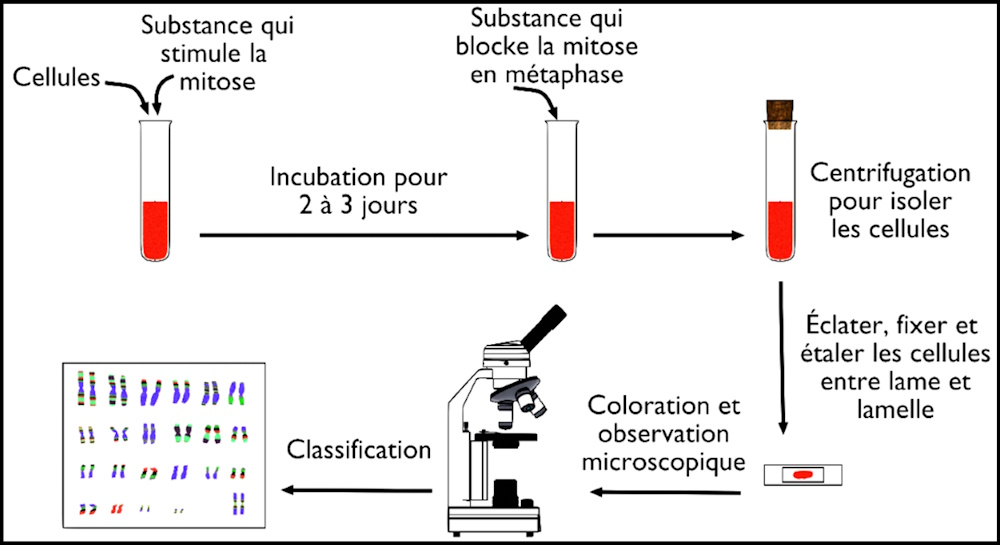

3 – Le caryotype

La figure suivante présente un schéma simplifié des étapes de la réalisation du caryotype.

Q-1 – Proposez une définition du caryotype, et citez les principales étapes de sa réalisation.

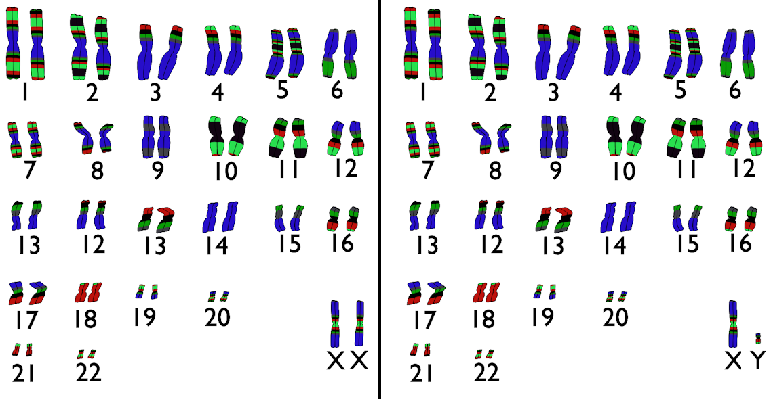

La figure suivante présente deux caryotypes humains (1 : masculin, 2 : féminin).

Q-2 – Comparez entre ces deux caryotypes.

R-1 – Le caryotype est la représentation photographique ou dessinée de l’ensemble les chromosomes présents dans les cellules d’une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur longueur et selon la position de leurs centromères.

La réalisation du caryotype se fait en suivant plusieurs étapes :

- Prélèvement de cellules en cours de division.

- Arrêter la mitose au niveau de la métaphase (utilisation de la colchicine).

- Extraction des chromosomes des cellules.

- Observation et classification des chromosomes.

R-2 – Le caryotype humain contient 46 chromosomes organisés en paires. Chaque paire de chromosomes homologues est constituée par un chromosome hérité du père et l’autre de la mère.

Les cellules comprennent donc 2n chromosomes, (n) étant le nombre de paires de chromosomes : ces cellules sont dites diploïdes (2n = 46).

La 23ᵉ paire appelée chromosomes sexuels est différente : chez l’homme (XY) et chez la femme (XX).

Les 22 autres paires de chromosomes semblables chez l’homme et chez la femme sont appelées autosomes.

On écrit la formule chromosomique de la façon suivante :

- Chez l’homme : 2n = 44 A + XY.

- Chez l’homme : 2n = 44 A + XX.

III – Mise en évidence de la nature chimique du matériel génétique

1 – Étude de la transformation bactérienne

À fin de connaître la nature chimique du matériel génétique, on propose l’étude des expériences suivantes :

- Expériences de Griffith :

Griffith a utilisé dans ses expériences deux souches de pneumocoques (bactérie responsable de la pneumonie) :

- Souche S : qui a un aspect lisse (smooth) grâce à la présence d’une capsule.

- Souche R : sans capsule, a un aspect rugueux.

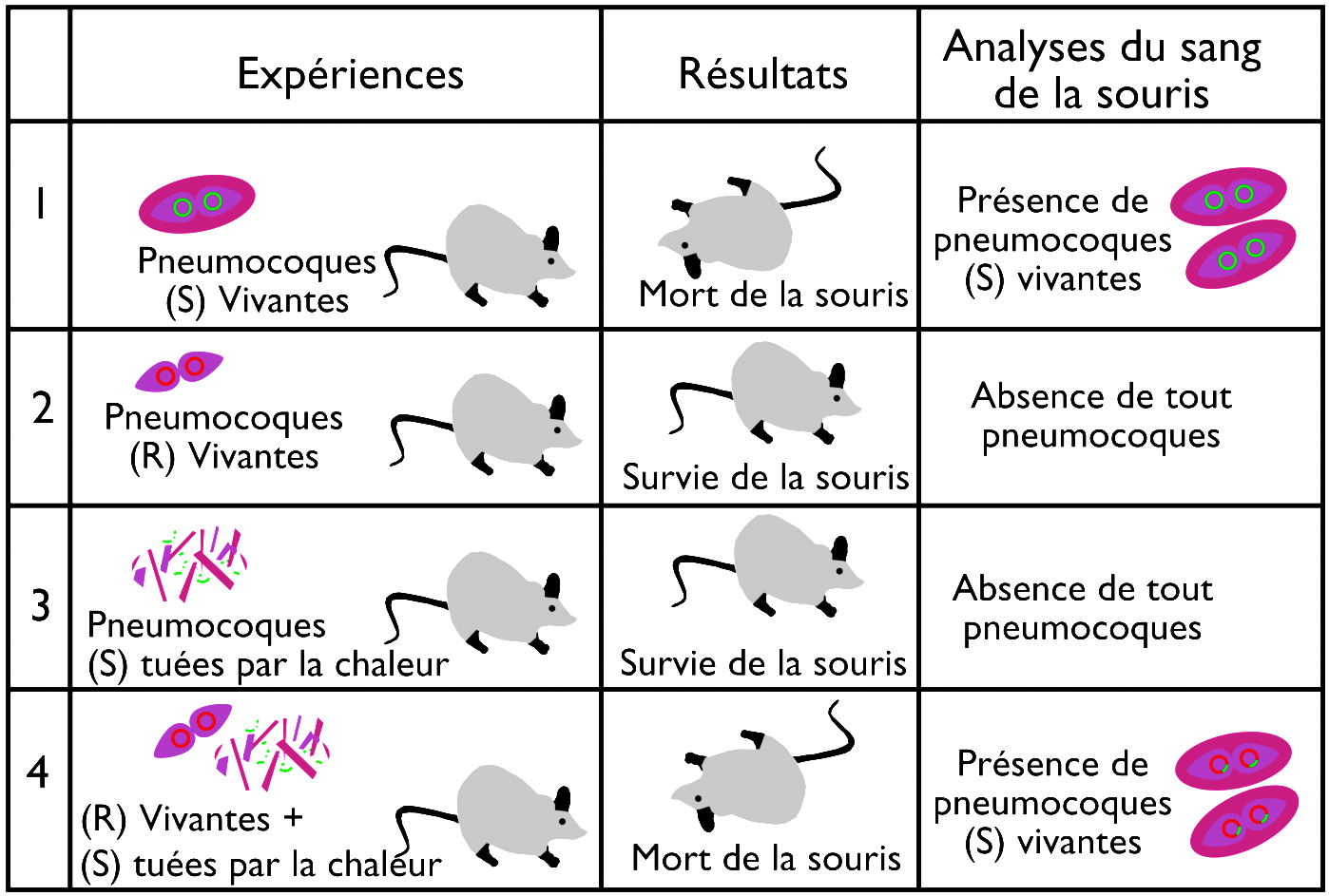

Les résultats des expériences de Griffith sont résumés dans la figure suivante :

Q-1- Interprétez les résultats de cette expérience. Que peut-on déduire ?

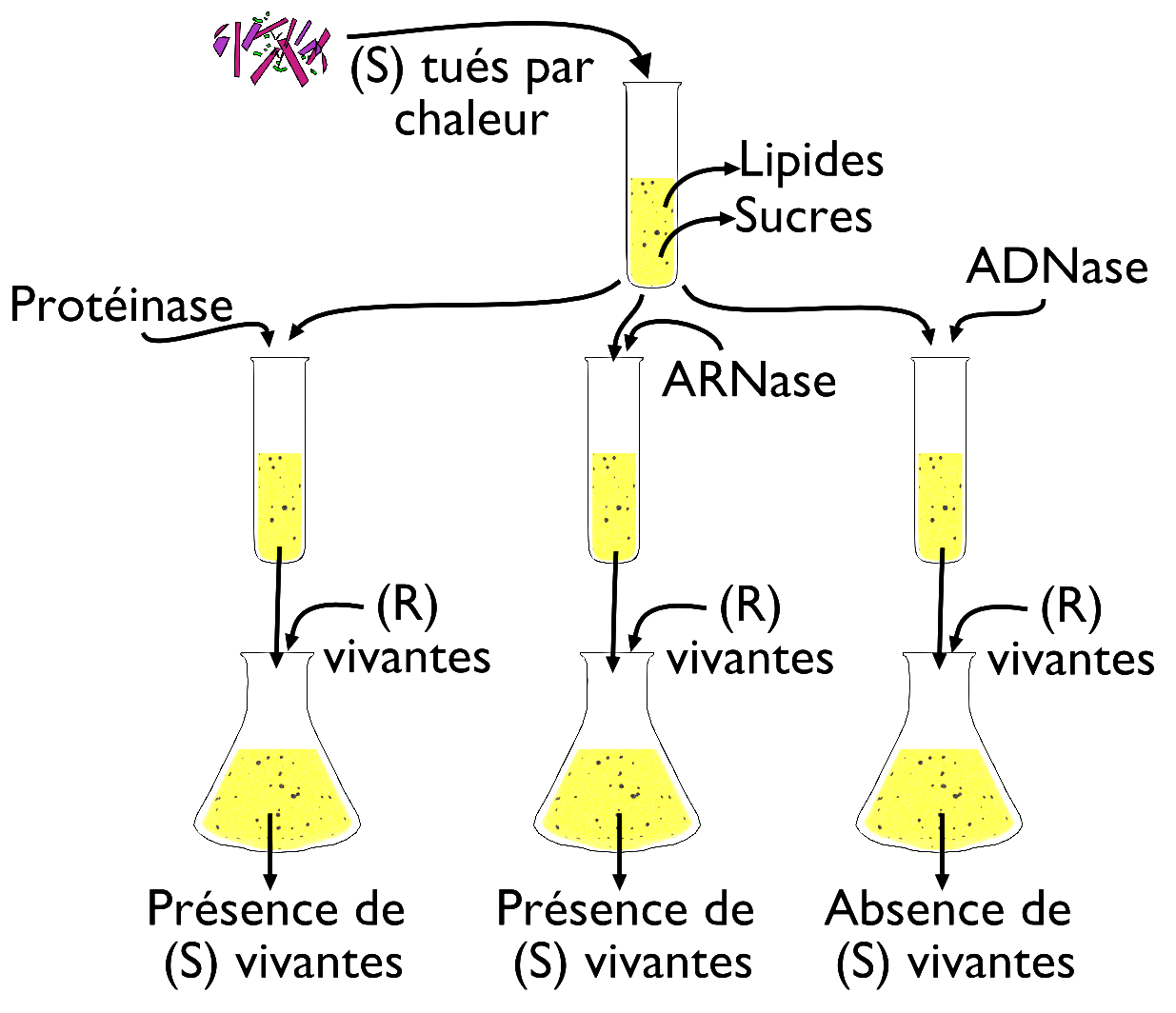

- Expérience d’Avery : pour expliquer les résultats des expériences de Griffith, Avery a réalisé les expériences présentées dans la figure suivante :

Q-2- À partir des résultats de cette expérience, déduisez la nature chimique de l'information génétique.

R-1-

- L’injection des bactéries S vivantes conduit à la mort de la souris. Donc la souche S (doté de capsules) est pathogène (mortelle) pour la souris.

- L’injection des bactéries R vivantes ne tue pas la souris. Parce que la souche R (non pathogène) est facilement éliminée par le système immunitaire de la souris.

- L’injection des bactéries S tuées par la chaleur ne tue pas la souris. Donc la souche S tuée par la chaleur est non pathogène pour la souris.

- L’injection des bactéries R vivantes avec des bactéries S morte par la chaleur conduit à la mort de la souris, avec apparition des bactéries S vivantes dans le sang.

- Donc, un des constituants de la bactérie S permet à la bactérie R de construire une capsule et se transformer en bactérie S. Griffith a nommé ce constituant le facteur transformant.

R-2-

- Après élimination des protéines ou de l’ARN (présence d’ADN), les bactéries R se transforment en S.

- Si l’ADN est éliminé, les bactéries R ne se transforment pas en bactéries S.

- Donc, l’ADN est nécessaire pour la transformation des bactéries R en S, il transfère l’information génétique (la capacité de construire une capsule) de R à S.

Alors l’ADN est le support de l’information génétique.

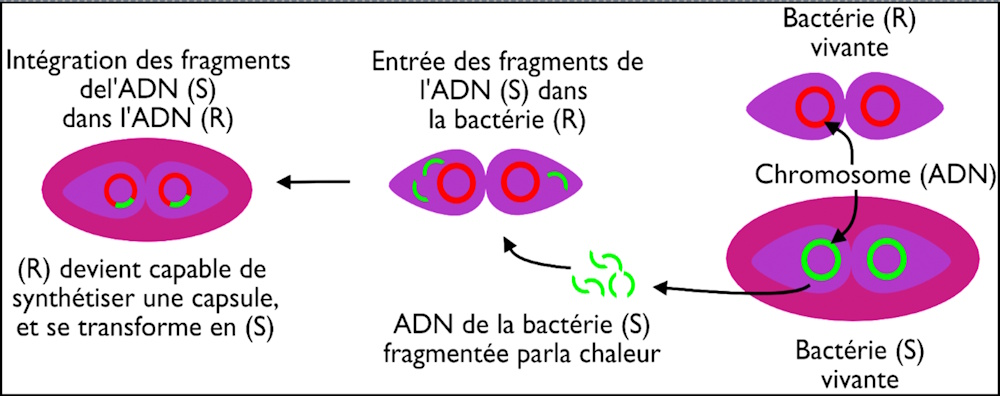

Remarque : la figure suivante montre le mécanisme de la transformation bactérienne.

2 – Étude du cycle de vie du bactériophage

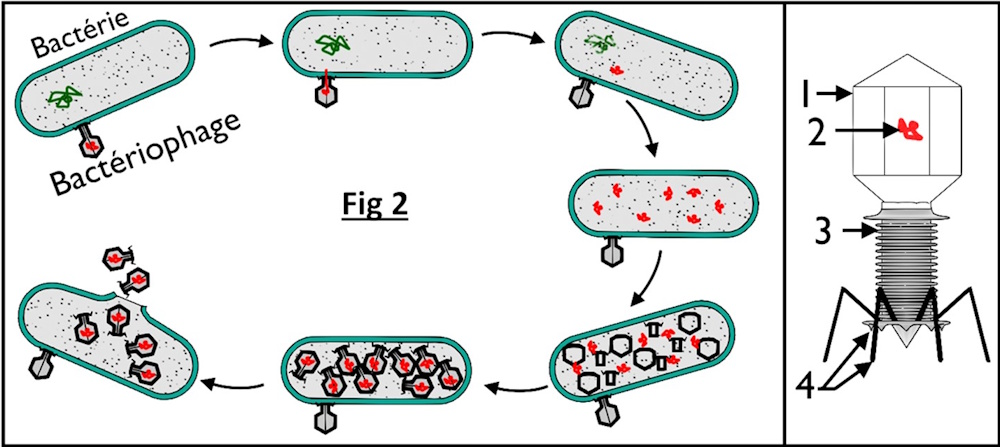

Le bactériophage est un virus qui attaque les bactéries. La figure suivante présente les étapes du cycle de vie de ce virus.

Q – Décrivez le cycle de vie du bactériophage. Que peut-on déduire ?

R – Le cycle de vie du bactériophage peut être divisé en étapes suivantes :

- Fixation du phage sur des récepteurs spécifiques situés à la surface de la bactérie : c’est l’adsorption.

- Injection de l’ADN du phage à l’intérieur de la bactérie.

- Fabrication des différents constituants du phage et leur assemblage pour la production d’une centaine de virus.

- Lyse de la bactérie et libération des bactériophages. Ceux-ci vont pouvoir ainsi infecter les autres bactéries hôtes.

Conclusion : La multiplication du bactériophage à l’intérieur de la bactérie, nécessite l’introduction de l’ADN seulement. Donc l’ADN est le support de l’information génétique.

IV – Composition chimique et structure de l’ADN

1 – Composition chimique de l’ADN

L’ADN est constitué de trois types de molécules :

- Sucre en C5 : le désoxyribose.

- Acide phosphorique : H3PO4.

- Des bases azotées : Adénine (A), Thymine (T), Guanine (G), Cytosine (C).

L’ADN est une macromolécule formée de l’assemblage de plusieurs nucléotides (polynucléotide).

2 – Structure de l’ADN

a – Expérience de Chargaff :

La mesure des proportions des différents nucléotides des extraits d’ADN d’espèces différentes a donné les résultats présentés dans le tableau suivant.

| % des bases azotées | A/T | G/C | |||

| A | T | C | G | ||

Homme | 30.9 | 29.4 | 19.8 | 19.9 | | |

Poule | 28.8 | 29.4 | 21.4 | 21 | | |

Blé | 27.3 | 27.2 | 22.8 | 22.7 | | |

Levure | 31.1 | 31.9 | 18.1 | 18.7 | | |

Oursin | 32.8 | 32.1 | 17.7 | 17.3 | | |

Q – Complétez le tableau. Que peut-on déduire ?

R –

| % des bases azotées | A/T | G/C | |||

| A | T | C | G | ||

Homme | 30.9 | 29.4 | 19.8 | 19.9 | 1.05 | 0.99 |

Poule | 28.8 | 29.4 | 21.4 | 21 | 0.98 | 1.02 |

Blé | 27.3 | 27.2 | 22.8 | 22.7 | 1.00 | 1.00 |

Levure | 31.1 | 31.9 | 18.1 | 18.7 | 0.97 | 0.97 |

Oursin | 32.8 | 32.1 | 17.7 | 17.3 | 1.02 | 1.02 |

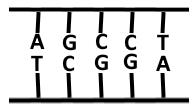

Quelle que soit la source de l’ADN, la proportion de (A) est équivalente à celle de (T) et la proportion de (G) est équivalente à celle de (C). Donc la molécule d’ADN est constituée par deux brins de polynucléotides liés entre eux, tel que chaque (A) d’un brin est lié à un (T) du brin complémentaire et chaque (C) d’un brin est lié à un (G) du brin complémentaire.

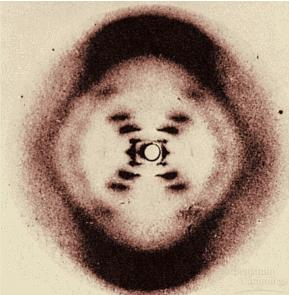

Remarque (Travaux de Rosalind Franklin) : Elle a étudié des molécules d’ADN par diffraction aux rayons X. Ces travaux ont montré que l’ADN a une structure en double hélice.

b – Modèle de la double hélice

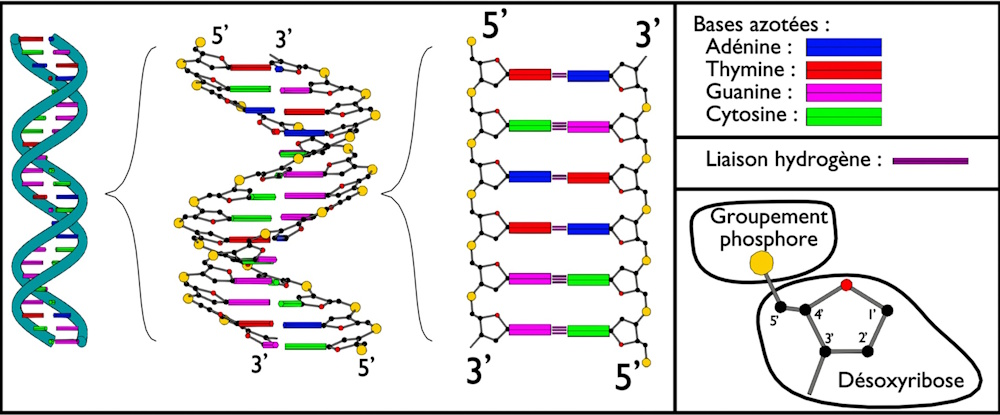

La figure suivante montre des schémas illustratifs de la structure de l’ADN.

Q– Décrivez brièvement la structure de l’ADN.

L’ADN est constitué par l’enroulement de deux chaînes nucléotidiques : C’est le modèle de la double hélice. Les deux chaînes sont associées par des liaisons hydrogènes (2 liaisons entre A et T et 3 entre C et G) au niveau des bases azotées.

Les deux chaînes s’enroulent l’une autour de l’autre selon deux directions opposées, et sont dites anti-parallèles (un brin orienté 3’ → 5’, l’autre 5’ → 3’).

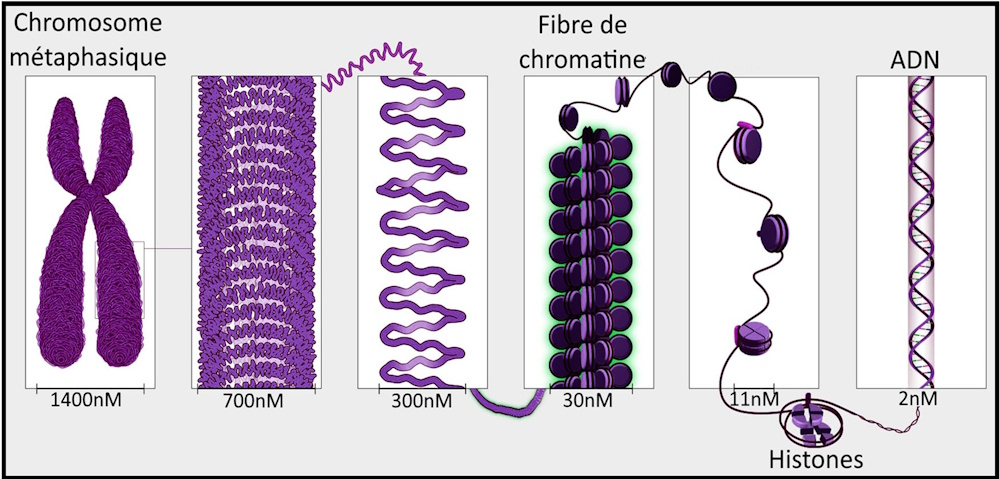

Remarque : La chromatine est constituée de l’ADN qui s’enroule entre des protéines nommées les histones. Durant la division cellulaire, la chromatine se condense (enroulement de la chromatine) pour former les chromosomes.

V – La réplication de l’ADN

1 – Évolution de la quantité d’ADN durant un cycle cellulaire

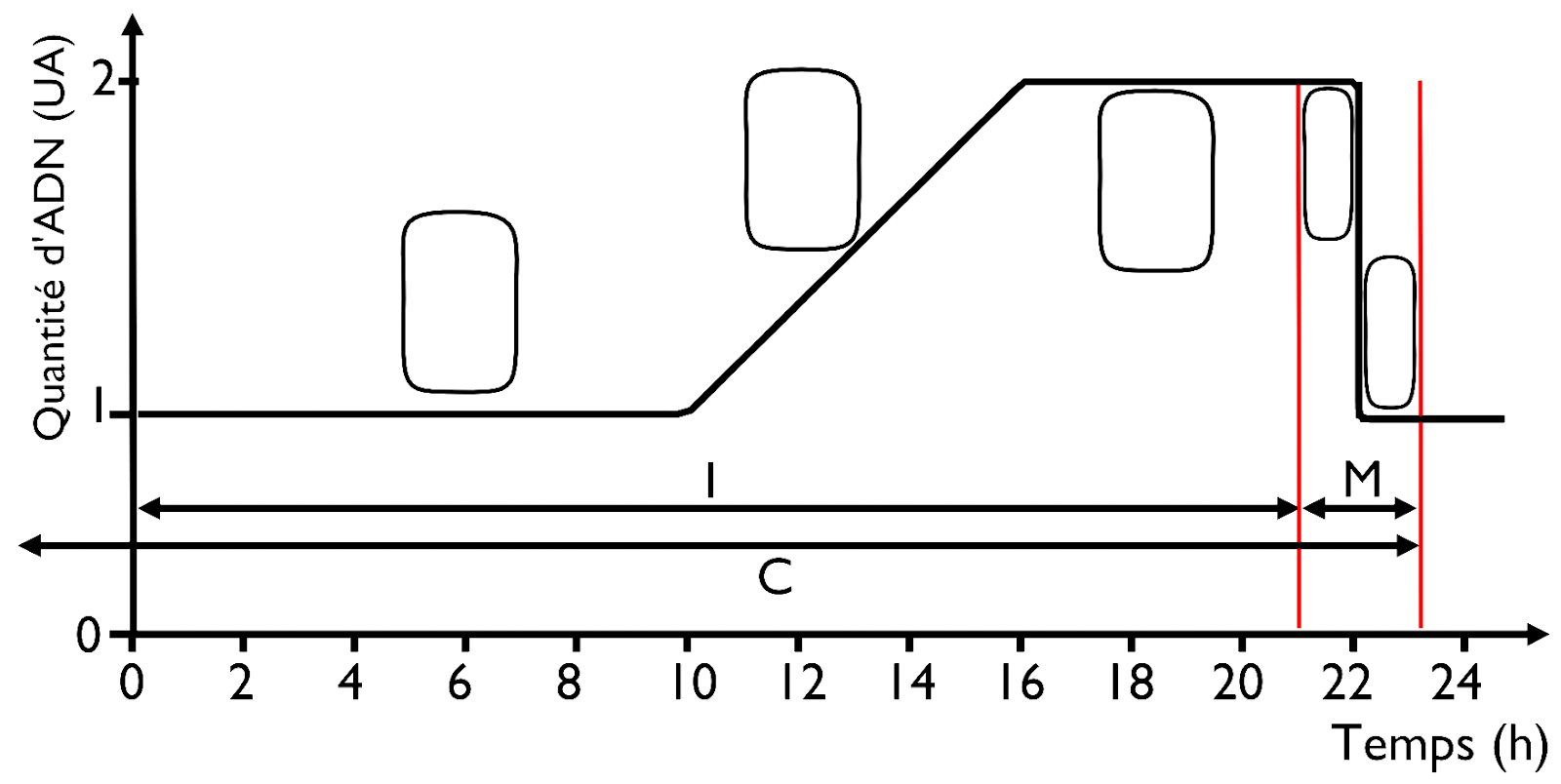

La figure suivante représente les résultats du dosage de la quantité d’ADN dans une cellule durant un cycle cellulaire.

Q – Complétez et décrivez le graphe.

R – Les noms : I : Interphase ; M : Mitose ; C : Cycle cellulaire.

Au cours de l’interphase, la quantité d’ADN :

- Est constante à Q = 1 UA pendant la phase G1 (1ʳᵉ phase de croissance)

- Elle Augmente pour atteindre 2Q pendant la phase S (phase de synthèse),

- Elle reste stable pendant la phase G2 (2ᵉ phase de croissance).

Au cours de la mitose, la quantité d’ADN est divisée par deux (de 2Q à Q).

Remarque : Après dédoublement de l’ADN (S), chaque chromosome (formé initialement par une seule chromatide) est formé de deux chromatides.

2 – Mécanisme de réplication de l’ADN

a – Expérience de Taylor

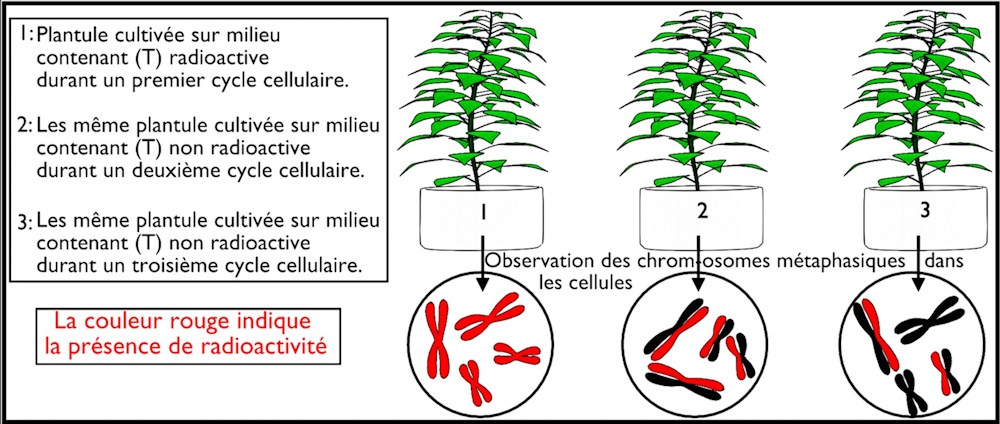

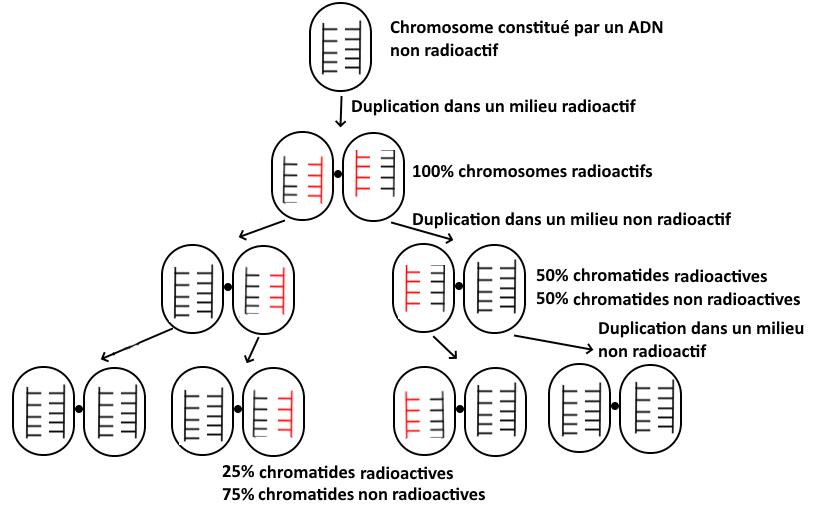

La figure suivante présente l’expérience de Taylor (1957).

Q-1 – Décrivez les résultats de cette expérience.

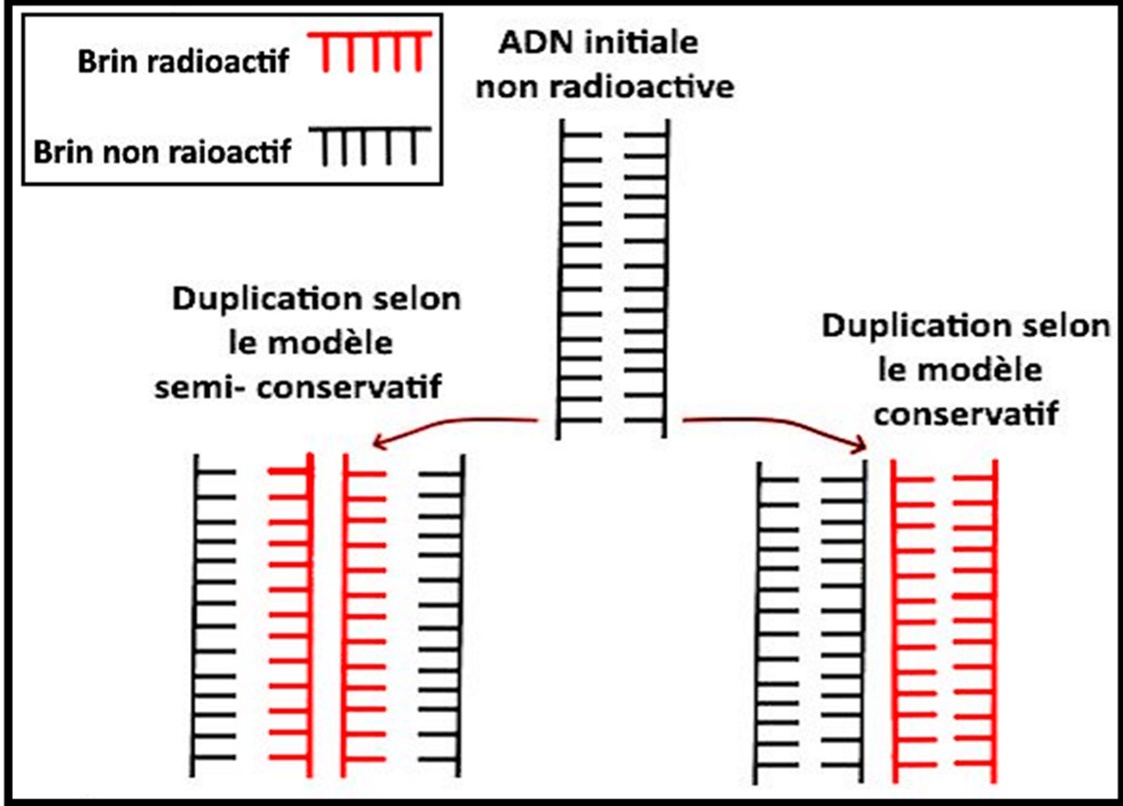

Sachant que chaque chromatide est constituée par une molécule d'ADN

Et, considérant que la duplication de l’ADN peut s’effectuer selon 2 principaux modèles :

Q-2 – Expliquer ces résultats expérimentaux, avec des schémas simplifiés de la molécule d’ADN.

R-1 –

- Échantillon 1 : après un cycle cellulaire dans un milieu contenant de la thymine radioactive, on remarque que tous les chromosomes des cellules sont devenus radioactifs (100 % chromatides radioactives).

- Échantillon 2 : après un 2ᵉ cycle cellulaire dans un milieu contenant de la thymine non radioactive, on remarque que chaque chromosome est constitué d’une chromatide radioactive et l’autre non radioactive (50 % chromatides radioactives, 50 % non radioactive).

- Échantillon 3 : après le 3ᵉ cycle cellulaire dans un milieu contenant de la thymine non radioactive, on remarque que 25 % des chromatides sont radioactives et 75 % sont non radioactives.

R-2 – Explication :

- Si la duplication de l’ADN s’effectue selon le modèle conservatif, on aurait obtenu dans l’échantillon (1) 50 % de chromatides radioactives et 50 % non radioactives, ce qui contredit les résultats observés. Donc, ce modèle est faux.

- Explication selon le modèle semi-conservatif :

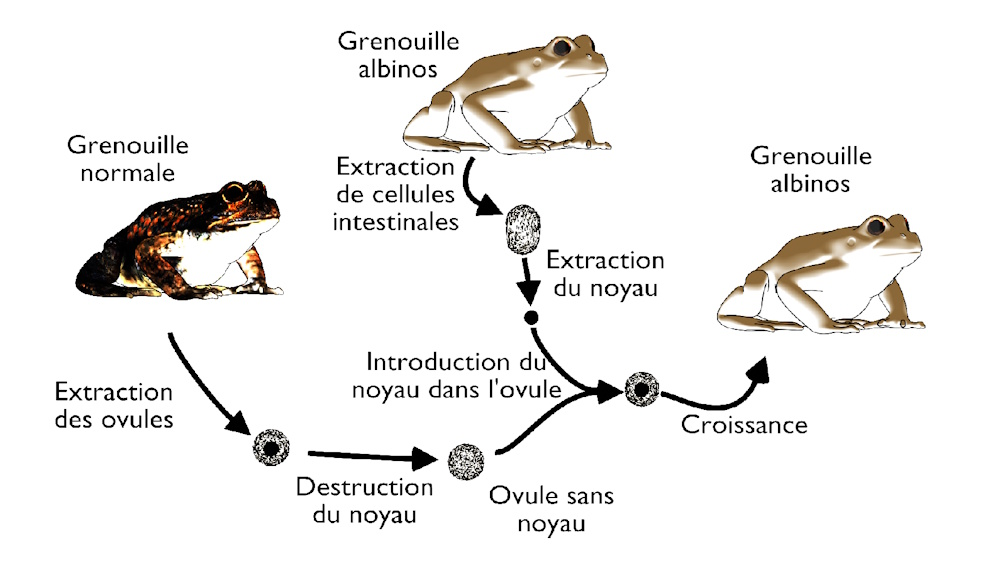

b – Mécanisme de la réplication d’ADN

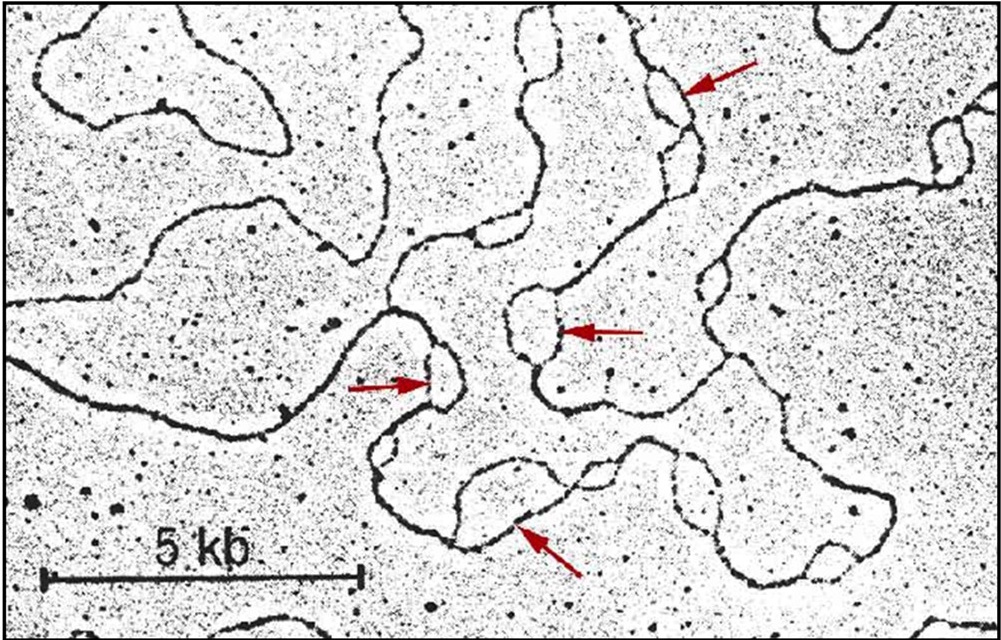

La figure suivante présente une observation microscopique d’une molécule d’ADN en cours de réplication

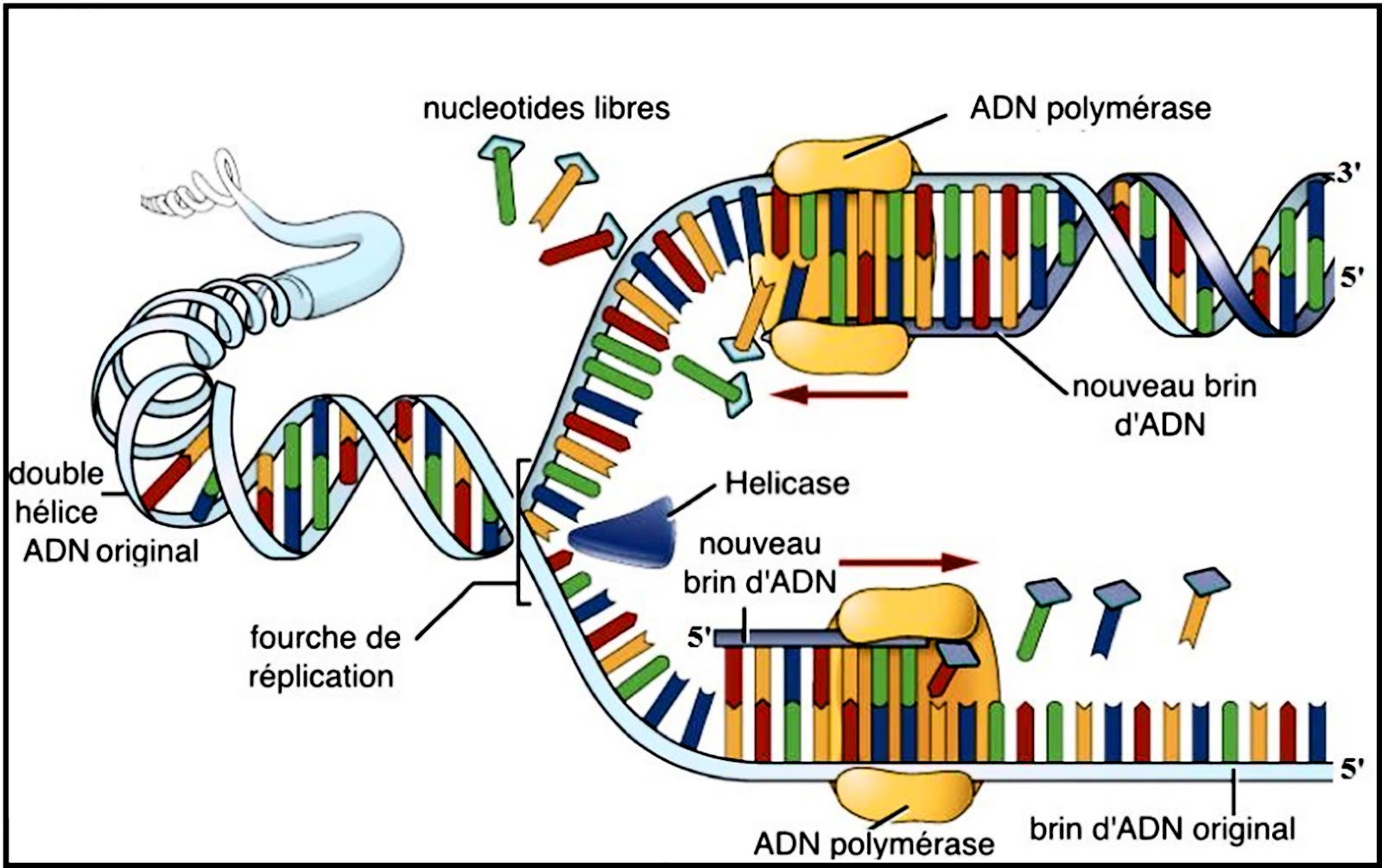

La figure suivante montre le mécanisme de la réplication de l’ADN au niveau cellulaire.

Q – Décrivez le mécanisme de la réplication de l’ADN.

R – Dans les cellules eucaryotes, la réplication débute en plusieurs endroits de la molécule d’ADN, formant ainsi les yeux de réplication. La réplication de l’ADN commence par la séparation locale des brins au niveau des yeux de réplications. Chaque brin sert de matrice pour la synthèse d’un nouveau brin complémentaire.

Au fur et à mesure de l’ouverture de la double hélice, des nucléotides, initialement libres dans le milieu cellulaire, vont s’apparier à des nucléotides du brin parental selon la complémentarité des bases azotées, cet appariement est réalisé grâce l'enzyme : ADN polymérase (fonctionne seulement dans le sens 5’ → 3’).

Remarque : La réplication est asymétrique. L’un des deux brins est synthétisé de façon continue tandis que l’autre est synthétisé sous forme de fragments (fragments d’Okazaki).

Exemple :