Importance de la carte géologique dans la reconstitution de l’histoire géologique

Le contenue du chapitre.

P

Télécharger le PDF du cours

Soutenez-nous sur Patreon pour télécharger

Introduction

La carte géologique contient plusieurs données qui permettent de reconstituer l’histoire géologique d’une région étudiée.

- Comment exploiter la carte et la coupe géologique pour reconstituer l'histoire géologique d'une région?

I – La carte géologique

1 – Rappel de la carte et du profil topographique

La carte topographique est la représentation, à échelle réduite, d’un relief sur un plan.

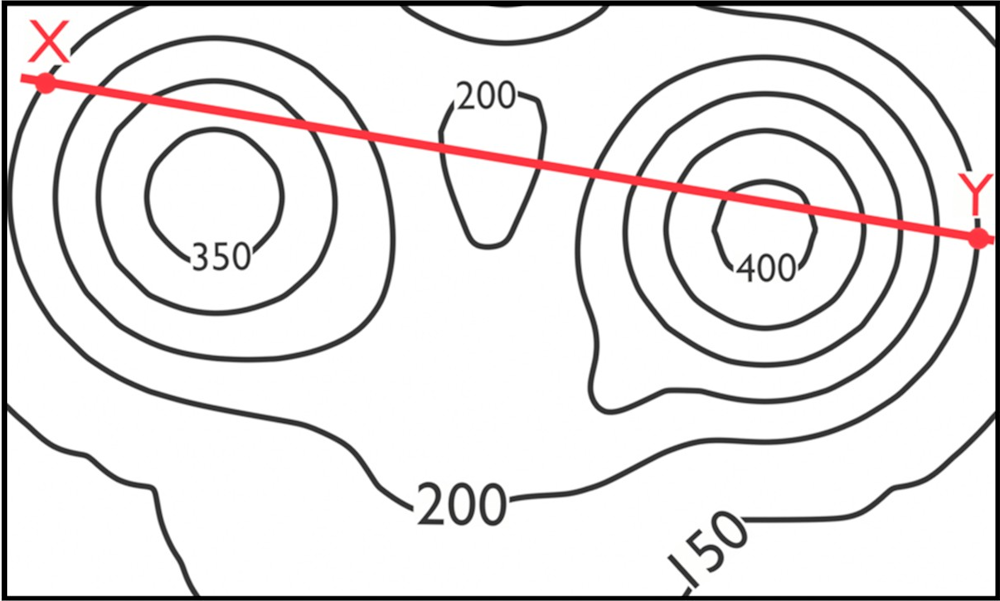

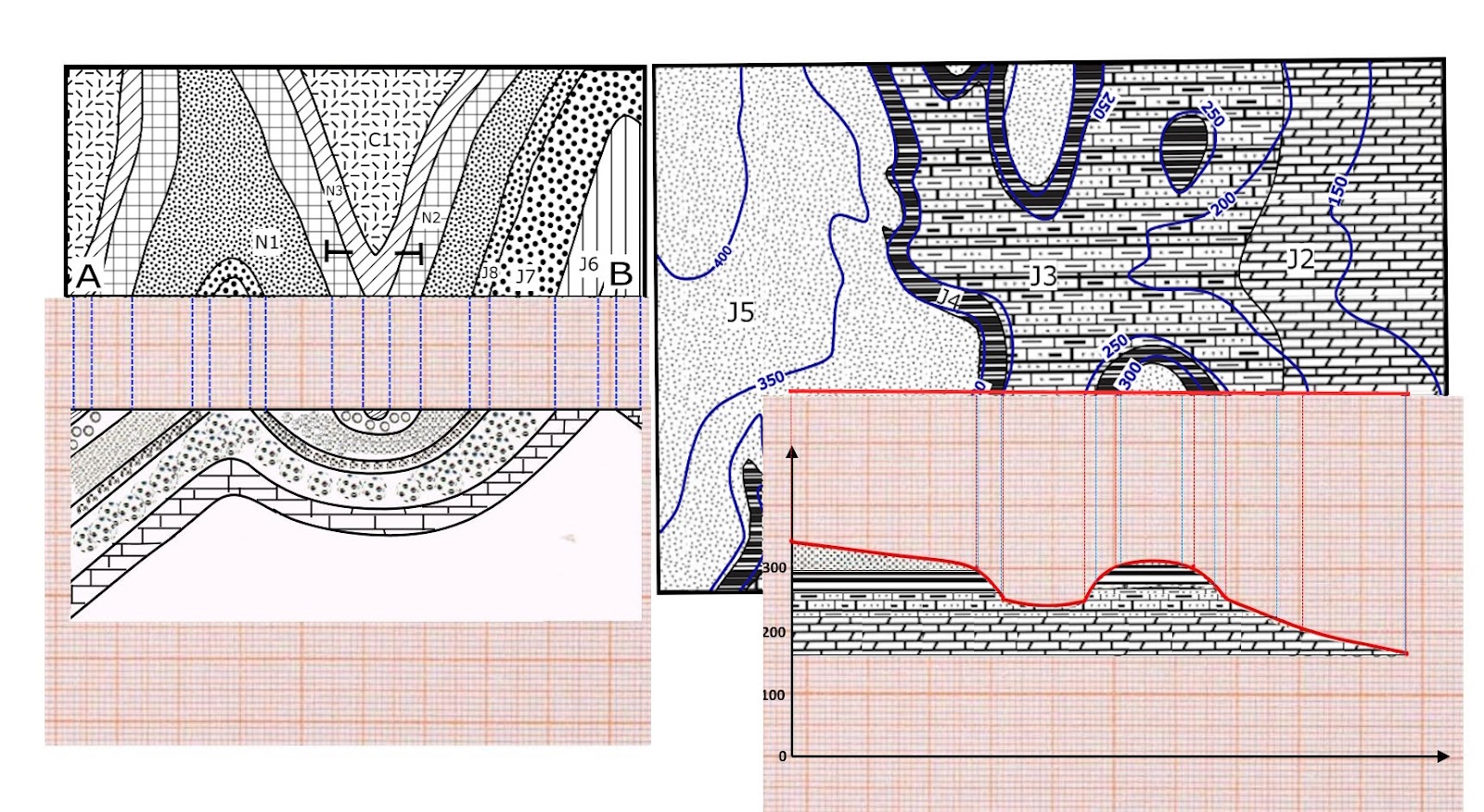

La figure suivante montre un exemple d’une carte topographique.

Q – Réalisez le profil topographique selon (XY).

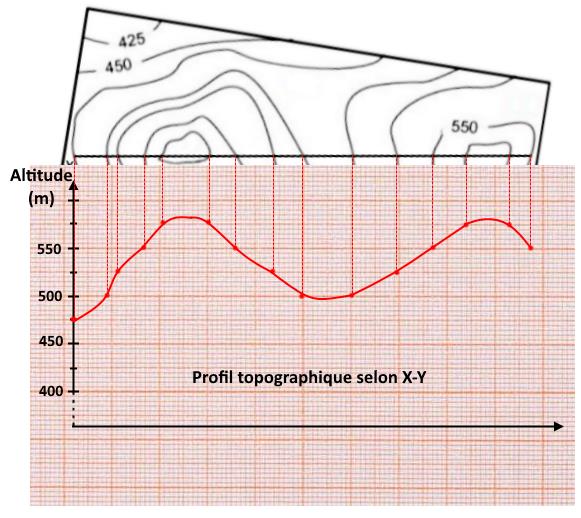

R – Réalisation du profil topographique.

2 – Définition de la carte géologique

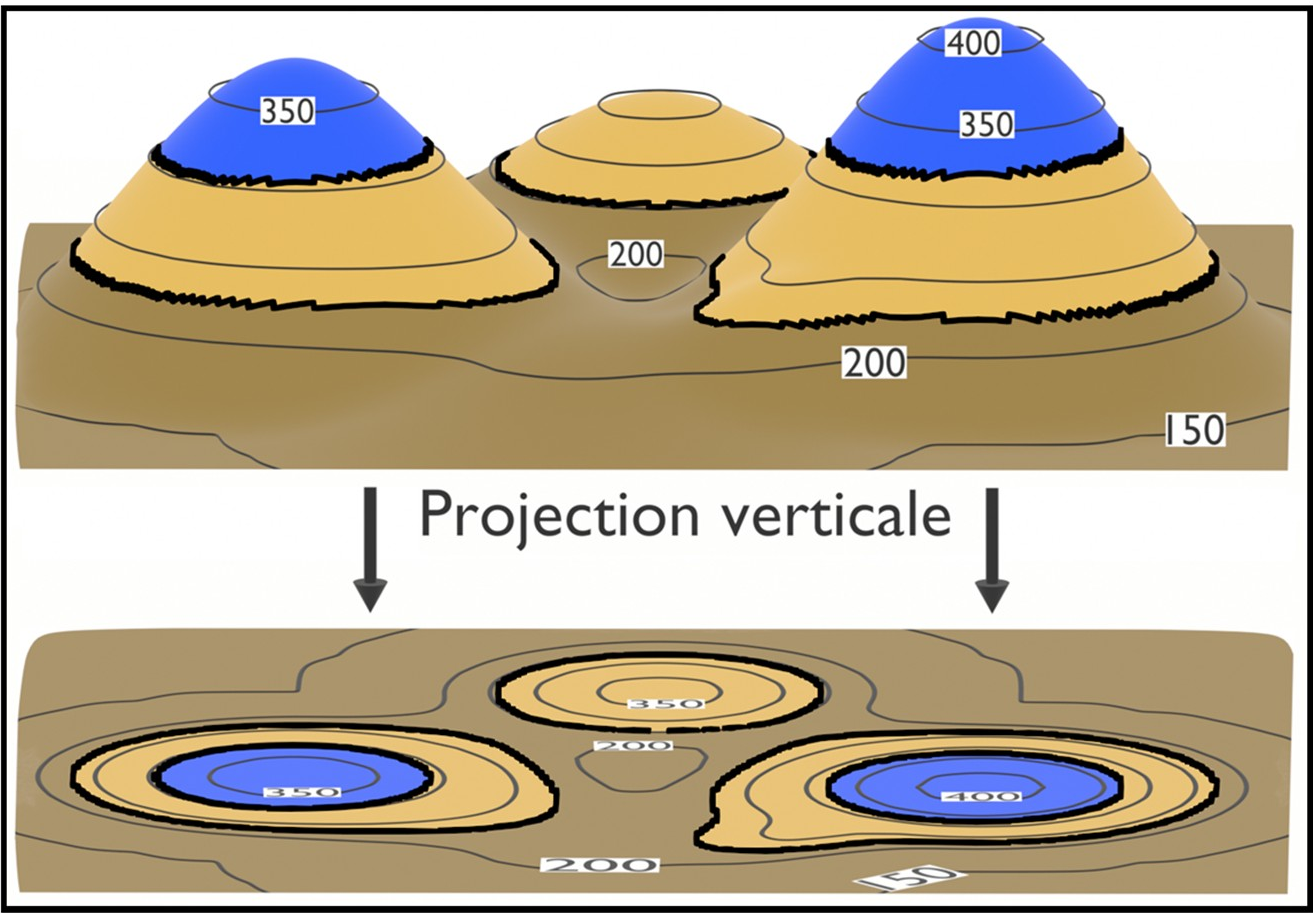

La figure suivante présente un paysage géologique et la carte géologique réalisée par la projection verticale.

Q – À l’aide de cette figure, proposez une définition de la carte géologique.

R – Une carte géologique est la représentation, sur un plan topographique, des terrains qui affleurent à la surface du sol. Cette représentation se fait par projection verticale, sur une surface horizontale, des constituants géologiques d’une région donnée.

La carte géologique contient plusieurs éléments d’information, dont on cite : le titre, l’échelle, l’orientation, la légende.

3 – Représentation des données sur la carte géologique

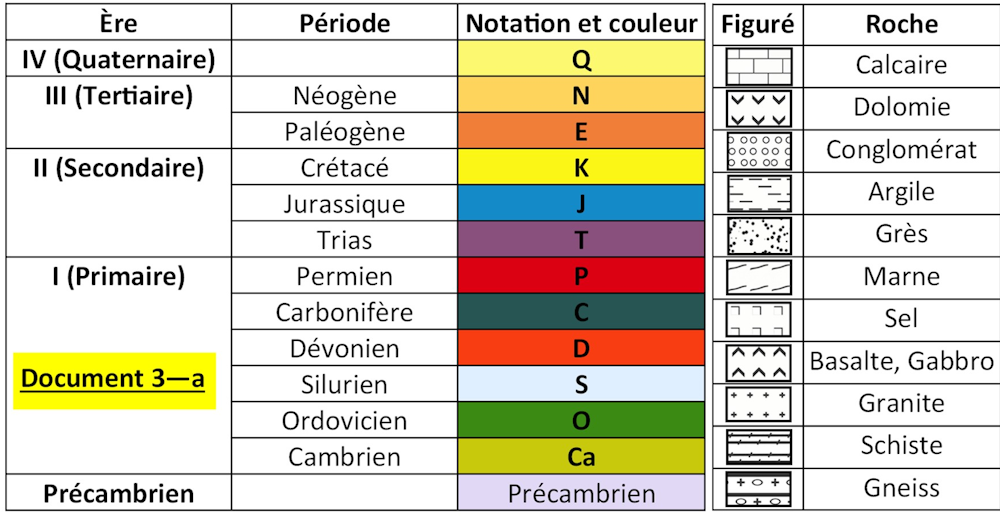

a – Représentation des données stratigraphiques et pétrographiques des roches

Les données stratigraphiques sont représentées par des lettres en latin et des couleurs qui indiquent l’âge géologique des couches et leur succession chronologique.

La nature pétrographique des roches est représentée par des figurés conventionnels.S

b – représentation du pendage et des déformations tectoniques

- Le pendage :

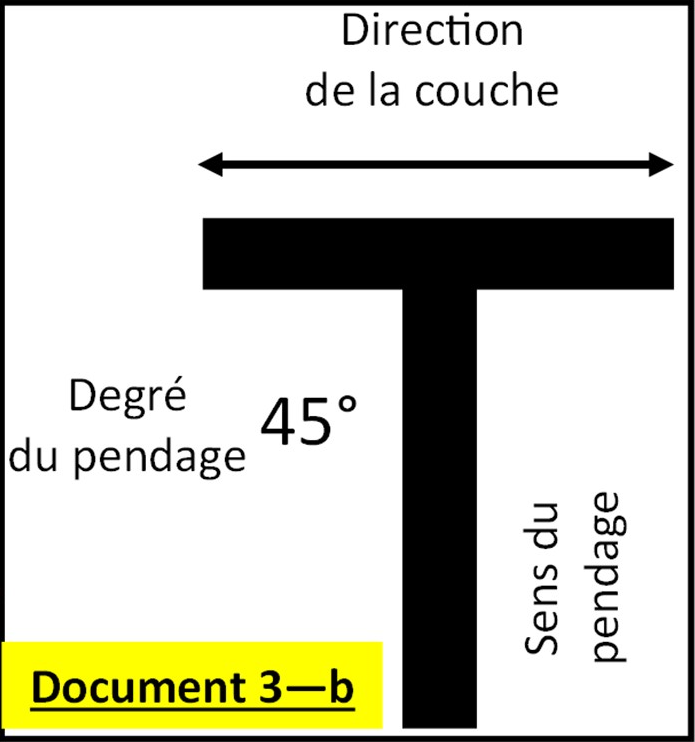

Le pendage des couches est indiqué par des signes et des symboles conventionnels (fig).

- Les plis :

Les plis sont représentés par les signes de pendage.

- Les failles :

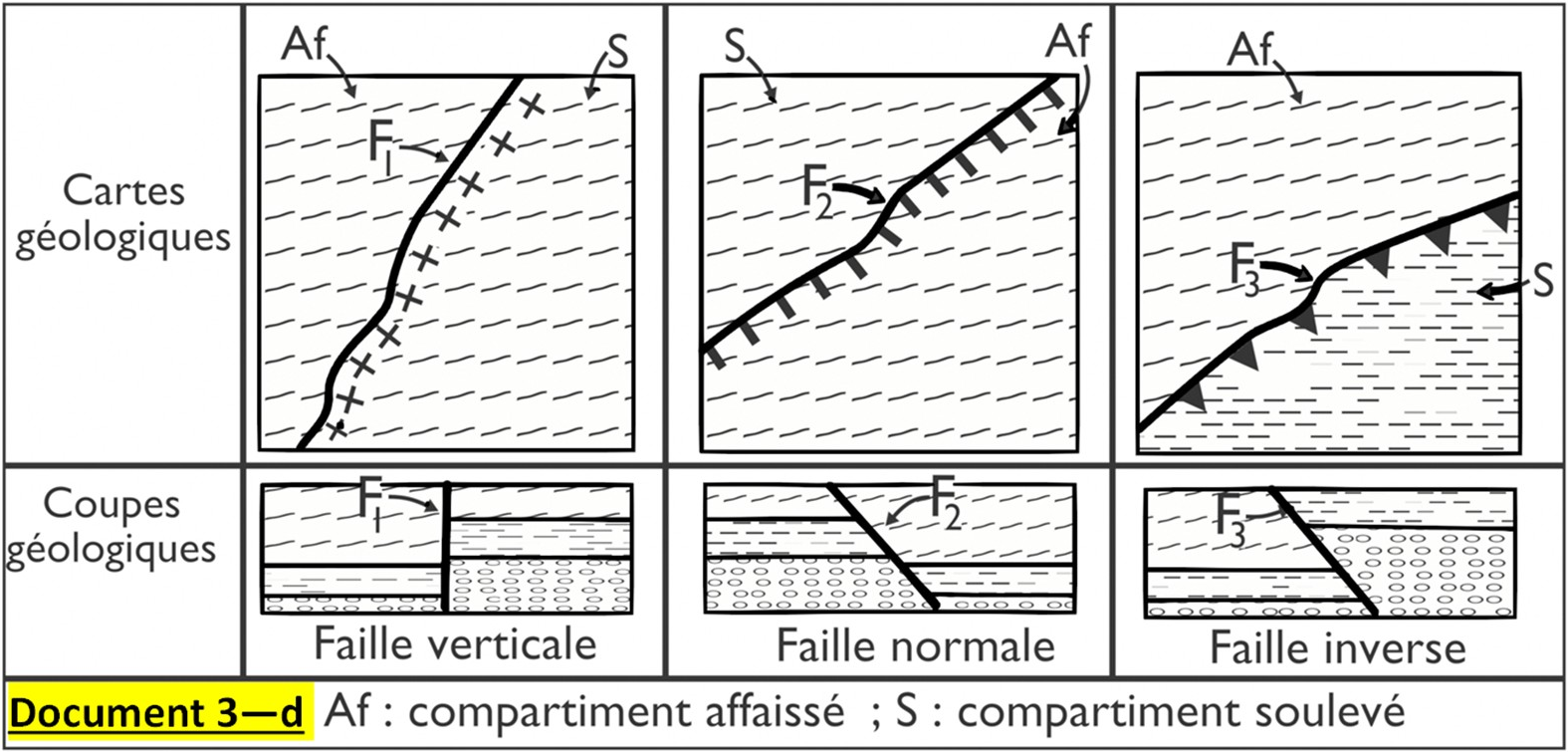

Les failles sont représentées par des traits plus épais que les courbes de niveau.

II – La coupe géologique

1 – Définition

Une coupe géologique est réalisée à partir de la carte géologique, elle représente la section par un plan vertical des terrains et des structures géologiques affleurant dans une région donnée.

2 – étapes de réalisation

La coupe géologique est réalisée selon les étapes suivantes :

- Lecture analytique de la carte géologique pour déterminer :

- L'âge et le faciès des couches.

- Les caractéristiques tectoniques des couches (horizontales, plissées…).

- Réalisation du profil topographique sur un papier millimétré.

- Projection des limites des affleurements sur le profil topographique.

- Présentation des couches géologiques : On commence par la couche la plus récente dont on connaît le toit et le mur partout où elle affleure, puis on fait de même pour les couches sous-jacentes en respectant à chaque fois l’épaisseur et le pendage de chaque couche.

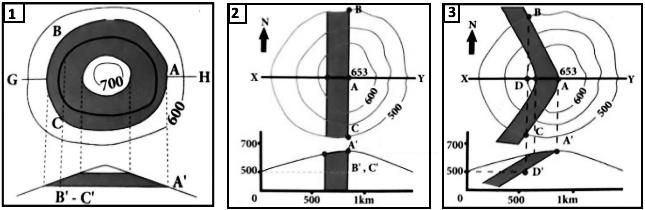

Remarque : En cas d’absence des symboles du pendage, il est possible dans certains cas de déterminer le sens du pendage d’une couche sédimentaire à partir de la relation géométrique entre les contours de la couche et les courbes de niveau :

- Une couche dont les limites sont parallèles avec les courbes de niveau est horizontale.

- Si les contours d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon rectiligne (sans aucune déviation), alors cette couche est verticale.

- Si les limites d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon non rectiligne, alors cette couche est inclinée (couche oblique). Pour déterminer le sens du pendage d’une couche inclinée, on peut utiliser la règle du V :

- La pointe du V est dirigée vers le sens du pendage dans le cas d’une vallée.

- La pointe du V est dirigée vers le sens inverse du pendage dans le cas d’une colline.

Exercices d’application :

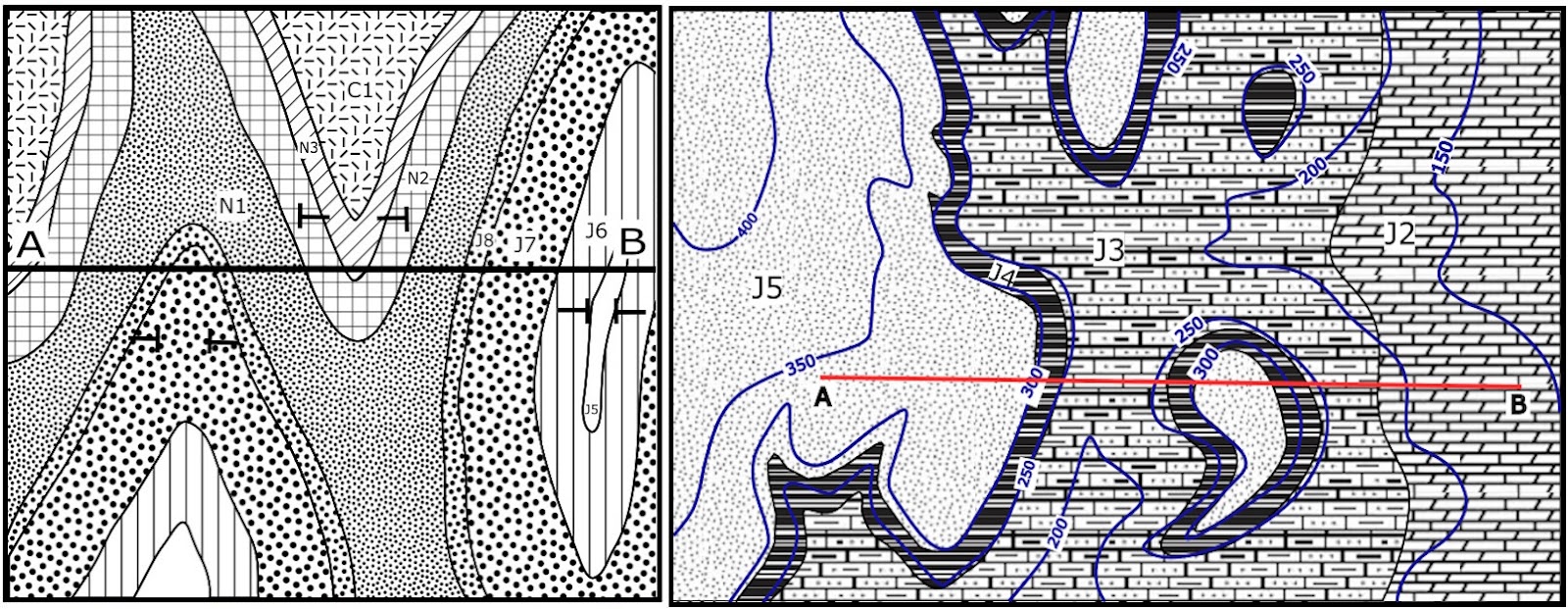

Réalisez les profils géologiques pour les cartes géologiques suivantes.b

R – Réalisation des coupes géologiques

III – Exploitation d’une carte géologique pour la reconstitution de l’histoire géologique

L’exploitation de la carte géologique permet de déterminer la succession des événements géologiques dans une région donnée, une carte géologique peut être exploitée différemment, la meilleure façon est la réalisation d’une coupe géologique qui facilite la reconstitution de l’histoire géologique.

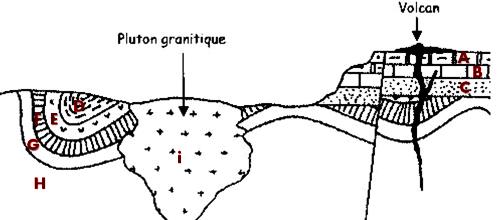

La figure suivante représente une coupe géologique simplifiée d’une région donnée.

Q – Reconstituez l’histoire géologique de cette région.

R – Chronologie des événements géologique dans cette région :

- Sédimentation horizontale des couches plissées (H, G, F, E, D).

- Plissement de ces couches.

- Formation du pluton granitique.

- Érosion.

- Sédimentation horizontale des couches sédimentaires (C, B, A).

- Faille et volcan.

- Érosion.