P

Télécharger le PDF du cours

Soutenez-nous sur Patreon pour télécharger

Introduction

Les muscles squelettiques accomplissent un travail très important, ils sont reliés aux oses du squelette et permettent le maintien de la posture, la stabilisation des articulations et le mouvement. Au cours de la contraction musculaire, l’énergie chimique (ATP) est convertie en énergie mécanique.

- Quelles sont les structures qui permettent au muscle strié squelettique de se contracter ?

- Comment l’énergie chimique de l’ATP est convertie en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire ?

I – Étude expérimentale de la contraction musculaire

1 – Protocole expérimental

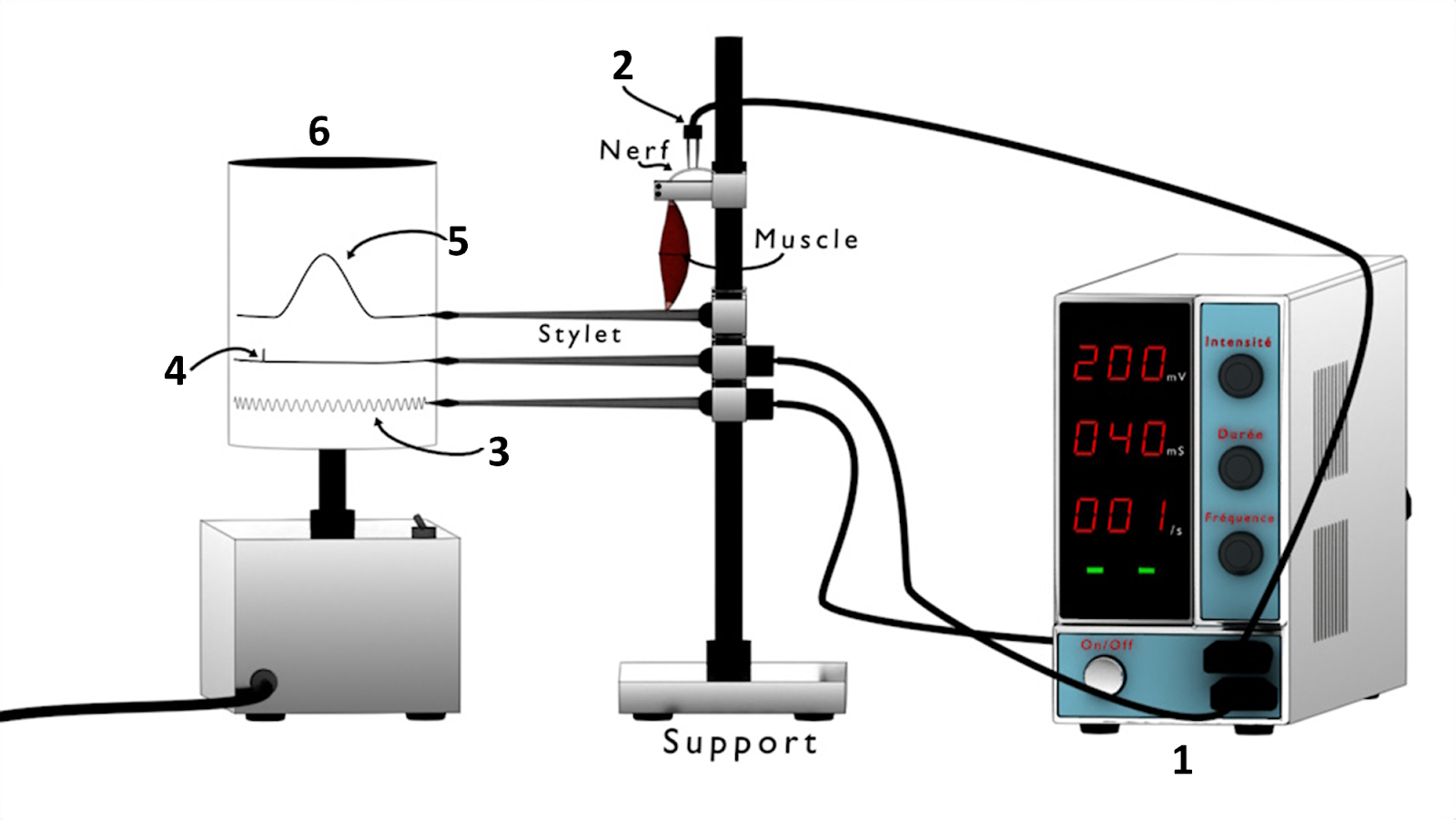

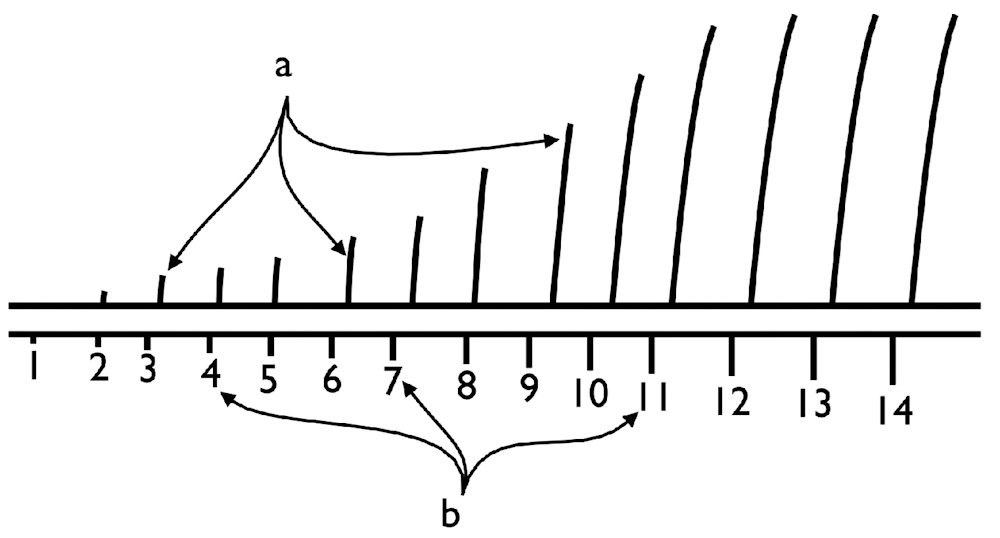

Pour faire l’étude myographique du muscle gastrocnémien de la grenouille, on réalise l’expérience représentée par la figure suivante.

Q – Complétez la figure et décrivez les étapes de cette expérience.

R – Les noms de la figure : 1 : Stimulateur électrique ; 2 : Électrodes de stimulation ; 3 : Indicateur du temps ; 4 : Indicateur de la stimulation ; 5 : Myogramme ; 6 : Cylindre enregistreur.

Description de l’expérience : Pour réaliser cette expérience, on passe par les étapes suivantes :

- Décérébration (destruction du cerveau) et démédullation (destruction de la moelle épinière) pour éliminer les mouvements volontaires et les réflexes.

- Dégagement, par dissection, du muscle gastrocnémien et du nerf sciatique de l’un des membres inférieurs.

- Le muscle gastrocnémien est détaché puis relié au montage expérimental (myographe) présenté par la figure.

2 – Enregistrement des contractions musculaires

a – Secousse musculaire isolée

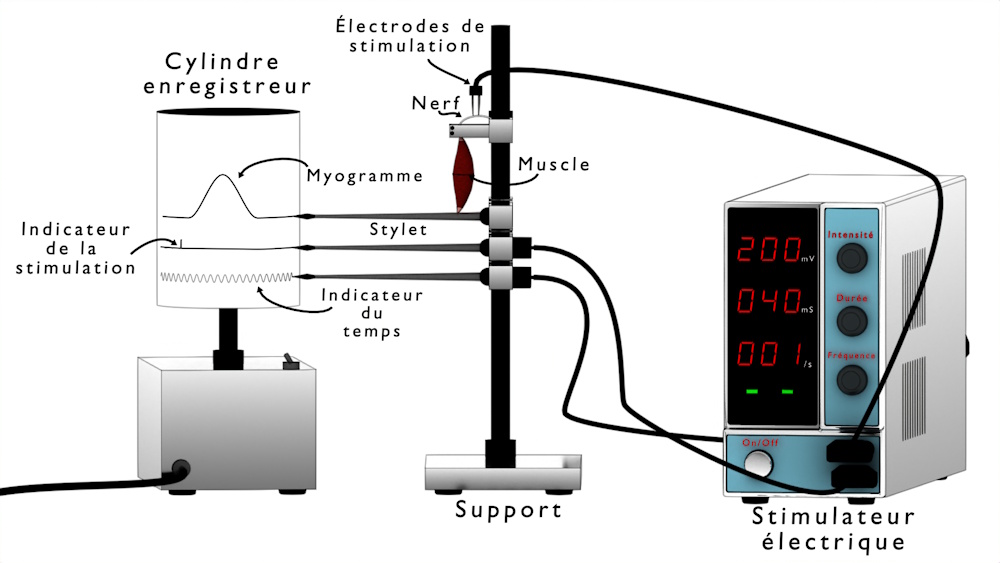

La figure suivante présente le myogramme d’une secousse musculaire.

Q – Complétez la figure et décrivez les différentes étapes d’une secousse musculaire.

R – Les noms de la figure :

1: Phase de latence | 2: Phase de contraction | 3: Phase de relâchement |

4: Amplitude | 5: Temps | 6: Indice de stimulation |

7: Myogramme (secousse musculaire isolée) | ||

La secousse musculaire isolée est la réponse du muscle à une excitation unique et efficace. Elle est composée des phases suivantes :

- Phase de latence : la durée entre l’instant de l’excitation et le début de la contraction.

- Phase de contraction : raccourcissement du muscle et/ou l’augmentation de sa tension.

- Phase de relâchement : le muscle reprend ses dimensions et sa tension initiales.

b – Loi de recrutement

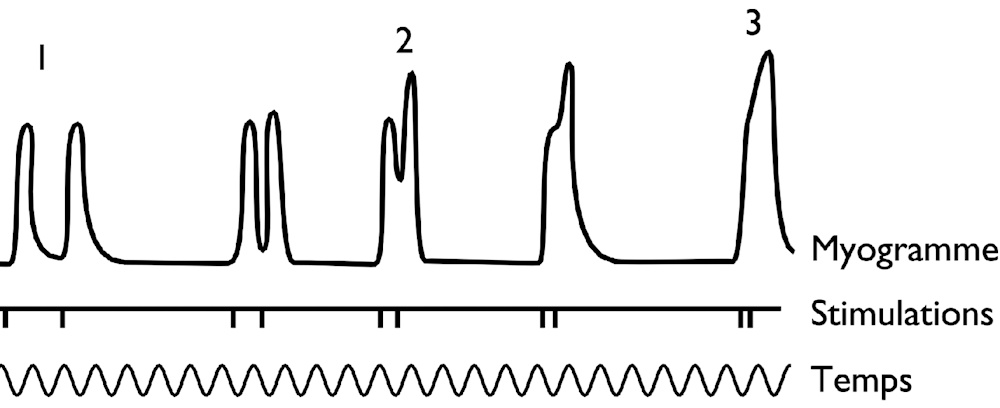

La figure suivante représente le myogramme obtenu à la suite de l’exécution de plusieurs stimulations successives, éloignées et d’intensités croissantes.

Q – interprétez les résultats obtenus.

R-

- La première excitation est inefficace, elle n’atteint pas le seuil de stimulation (rhéobase).

- À partir de la 2ᵉ excitation, l’amplitude de la réponse enregistrée augmente progressivement en fonction de l’intensité de la stimulation. Ceci est expliqué par le fait que l’augmentation de l’intensité de la stimulation cause l’augmentation du nombre des cellules musculaires recrutées pour la contraction. Donc, l’augmentation de l’amplitude de la réponse musculaire.

- À partir de l’excitation 12, l’amplitude de la contraction reste constante et maximale, malgré l’augmentation de l’intensité d’excitation. Cela est dû au fait que toutes les fibres du muscle ont été recrutées.

c – Sommation temporelle des secousses

La figure suivante présente le myogramme obtenu lorsqu'on soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité supraliminaire.

Q – Décrivez et interprétez les résultats obtenus.

R –

- Quand les deux stimulations sont suffisamment éloignées, on enregistre deux secousses musculaires isolées et identiques.

- Si la 2ᵉ stimulation se produit durant la phase de relâchement du muscle, on observe une fusion incomplète (partielle) des deux secousses musculaires avec une augmentation de l’amplitude de la 2ᵉ secousse.

- Si la 2ᵉ stimulation se produit pendant la phase de contraction du muscle, on observe une réponse d’amplitude supérieure à celle d’une secousse isolée, il s’agit en réalité d’une fusion complète des deux secousses.

- Ces résultats sont expliqués par l’ajout de la tension générée par la 2ᵉ secousse à celle produite par la 1ʳᵉ secousse (sommation des secousses).

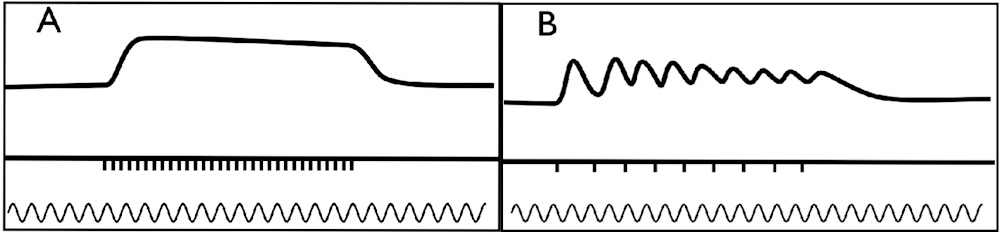

d – Notion de tétanos

On applique au muscle une série d’excitations supraliminaires dont on peut faire varier la fréquence. La figure suivante montre les résultats obtenus.

Q- Interprétez les résultats obtenus

R-

- Quand la fréquence des excitations est faible de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de relâchement de la secousse relative à l’excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion incomplète. C’est le tétanos imparfait.

- Quand la fréquence des excitations est forte de telle sorte que chaque excitation se produit durant la phase de contraction de la secousse relative à l’excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion complète. C’est le tétanos parfait.

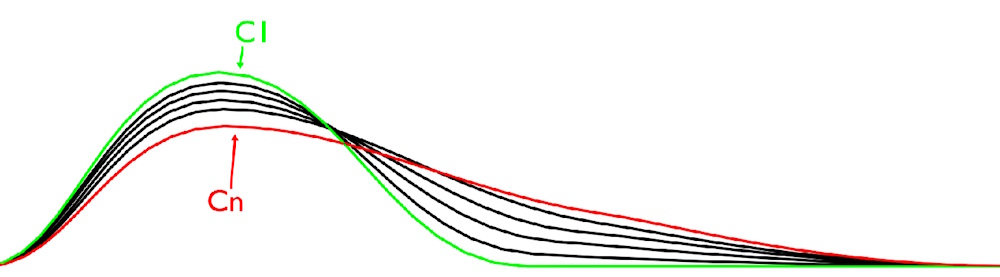

e – Fatigue musculaire

La figure suivante montre une comparaison entre la première secousse musculaire d’un muscle normal (C1 : première contraction) et les secousses musculaires après fatigue musculaire (Cn : dernière contraction).

Q- Décrivez les enregistrements présentés par la figure

R- On observe une diminution progressive de l’amplitude des secousses musculaires avec une augmentation de la durée de relâchement.

II – Les phénomènes thermiques et métaboliques accompagnant la contraction musculaire

1 – Les phénomènes thermiques

La figure suivante montre le dispositif expérimental utilisé pour la mesure du dégagement de la chaleur accompagnant le travail musculaire.

Q – Décrivez les résultats obtenus.

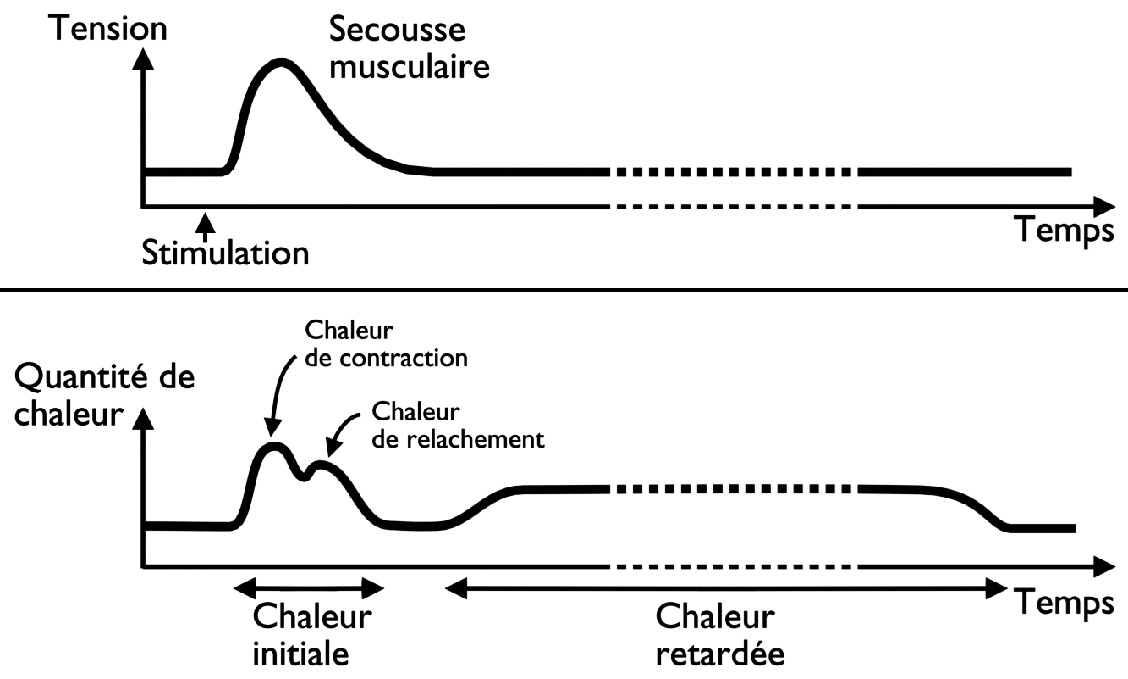

R : Toute contraction musculaire s’accompagne d’un dégagement de la chaleur qui se divise en deux parties :

- La chaleur initiale est libérée au cours de la secousse musculaire pendant un temps très court (quelques fractions de seconde). Elle se divise en deux parties qui sont la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement.

- La chaleur retardée est dégagée après la phase de relâchement, quand le muscle est au repos, pendant une durée importante (quelques minutes).

2 – Les phénomènes chimiques

Données expérimentales :

Donnée 1 : l’analyse du sang entrant et du sang sortant d’un muscle a donné les résultats du tableau suivant.

| Mesure durant une heure pour 1 kg de muscle | |

Muscle au repos | Muscle en activité | |

Volume de sang traversant le muscle | 12,220 l | 56,325 l |

O2 utilisé | 0,307 l | 5,207 l |

Glucose utilisé | 2,042 g | 8,430 g |

Lipides utilisés | 0 g | 0 g |

Protides utilisés | 0 g | 0 g |

Q-1 – Comparez les besoins d’un muscle en activité et au repos. Que peut-on déduire ?

Donnée 2 : Les stimulations supraliminaires du muscle placé en milieu anaérobie conduisent au dégagement de la chaleur initial uniquement avec accumulation de l’acide lactique, et fatigue rapide du muscle.

Q-2 – Que peut-on déduire de ces résultats ?

R-1 – On remarque qu’en activité :

- Le volume de sang traversant le muscle augmente (pour fournir plus d’O2 et de glucose au muscle).

- Le muscle utilise plus de glucose et d’O₂ et produit plus de CO2.

On remarque aussi que le muscle n’utilise pas les protides et les lipides (seulement le glucose).

R-2 – Ces résultats montrent qu’en anaérobie :

- Le muscle utilise la fermentation lactique pour avoir l’énergie nécessaire à la contraction.

- La chaleur initiale est liée à des réactions chimiques anaérobies, alors que la chaleur retardée dépend de réactions chimiques aérobies.

Remarque : La fatigue rapide du muscle s’explique par le faible rendement de la fermentation et l’accumulation de l’acide lactique.

III – Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié

1 – Structure du muscle et des myofibrilles

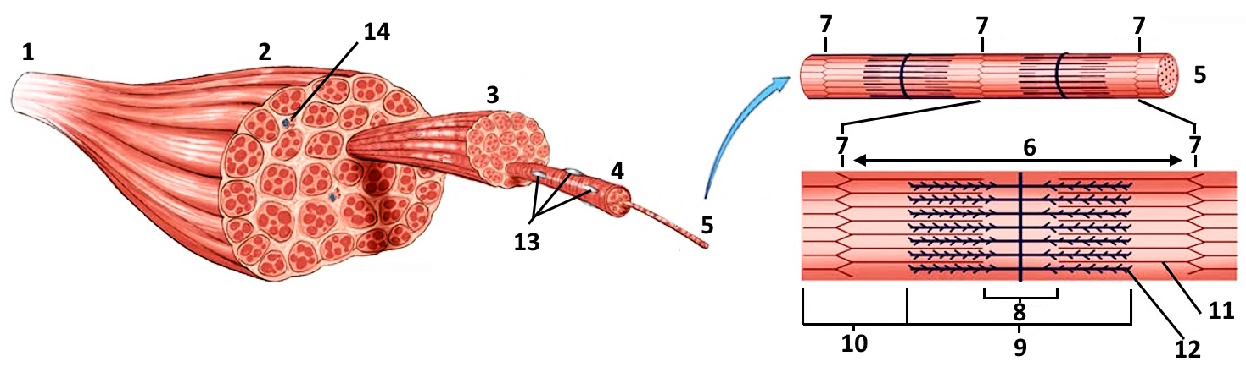

La figure suivante montre des schémas illustratifs de la structure du muscle squelettique strié.

Q-1- Complétez les noms de la figure.

Q-2- Décrivez brièvement la structure du muscle et des myofibrilles, puis réalisez un schéma du sarcomère.

R-1- Les noms de la figure :

1- Tendon | 2- Muscle (ventre du muscle) | 3- Faisceau musculaire | 4- Fibre musculaire |

5- Myofibrille | 6- Sarcomère | 7- Strie Z | 8- Bande H |

9- Bande sombre | 10- Bande claire | 11- Actine | 12- Myosine |

13- Noyaux | 14- Vaisseaux sanguins |

R-2- Le muscle est constitué des cellules de formes allongées et multinucléées, appelées fibres musculaires. Ces fibres sont organisées en faisceaux séparés par un tissu conjonctif.

L’observation microscopique de la fibre musculaire montre que le sarcoplasme (cytoplasme de la fibre musculaire) contient plusieurs myofibrilles présentant une alternance de bandes claires et sombres.

Les myofibrilles sont des structures contractiles de nature protéique. Elles montrent une alternance entre des bandes transversales claires (bandes I), et les bandes transversales sombres (bande A). Au milieu de chaque bande claire, on trouve une rayure nommée strie Z, et au milieu de chaque bande sombre, on trouve une zone moins sombre appelée bande H.

La zone comprise entre deux stries Z est appelée sarcomère, chaque myofibrille est donc constituée d’une succession de plusieurs sarcomères (le sarcomère est l’unité structurale des myofibrilles).

Le sarcomère est composé de filaments longitudinaux appelés myofilaments. On distingue deux types :

- Les myofilaments épais ou myofilaments de myosine, ils se localisent tout au long de la bande sombre.

- Les myofilaments fins ou myofilaments d’actine, on les trouve dans la bande claire et aussi dans la bande sombre, mais hors de la zone H.

Réalisation d’un schéma du sarcomère.

2 – Structure moléculaire des filaments d’actine et de myosine

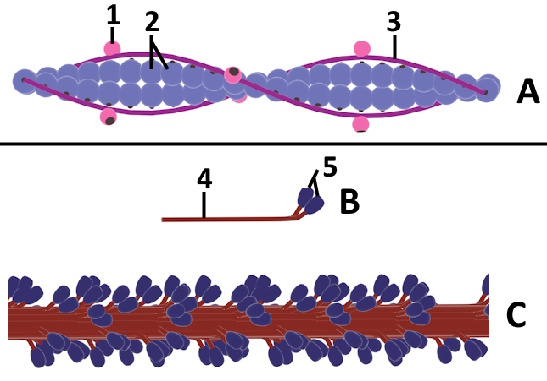

La figure suivante montre la structure des myofilaments d'actine et de myosine.

Q-1- Complétez les noms de la figure.

Q-2- Décrivez brièvement la structure des myofilaments.

R-1- Les noms de la figure :

1- Tropomyosine | 2- Molécule d’ Actine | 3- Troponine |

4- Batonnet de myosine | 5- Têtes de myosine | A- Filamen d’Actine |

B- Molécule de myosine | C- Filament de myosine |

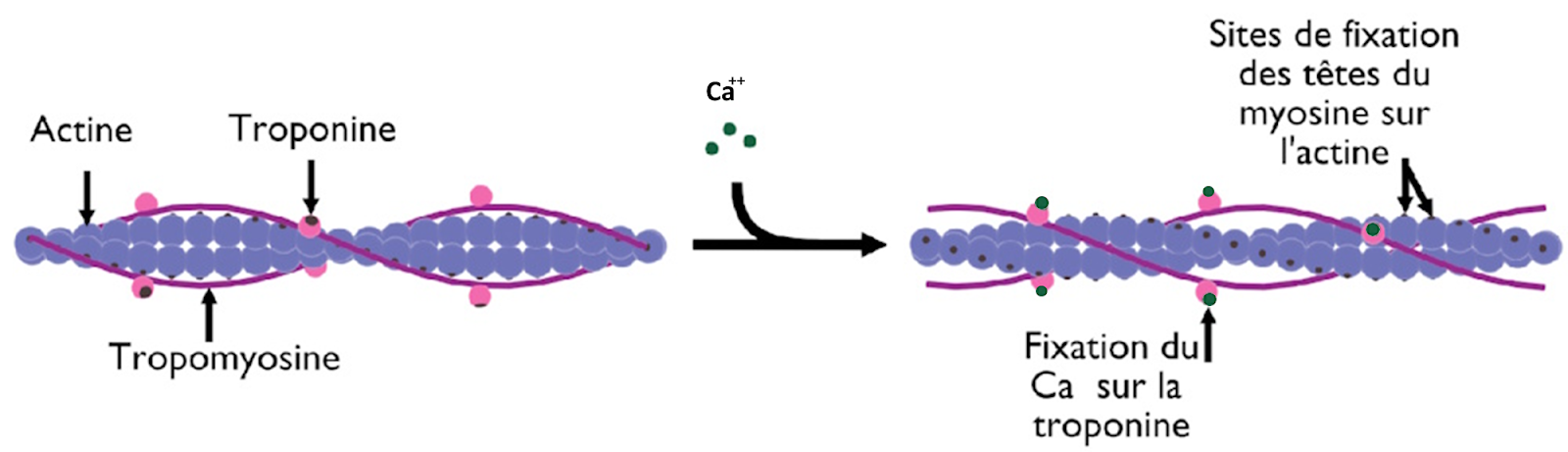

R-2- Les filaments d’actine sont formés par la polymérisation de molécules d’actine globulaire assemblées en hélice, associées à deux autres protéines : la tropomyosine et la troponine (possède des sites de fixation de Ca2+).

Les filaments épais de myosine sont constitués de plusieurs molécules de myosine, chaque molécule de myosine est constituée d’un bâtonnet et deux têtes.

Schéma d’une coupe longitudinale au niveau d’une myofibrille

IV – Mécanisme de la contraction musculaires

1 – L’unité contractile de la fibre musculaire

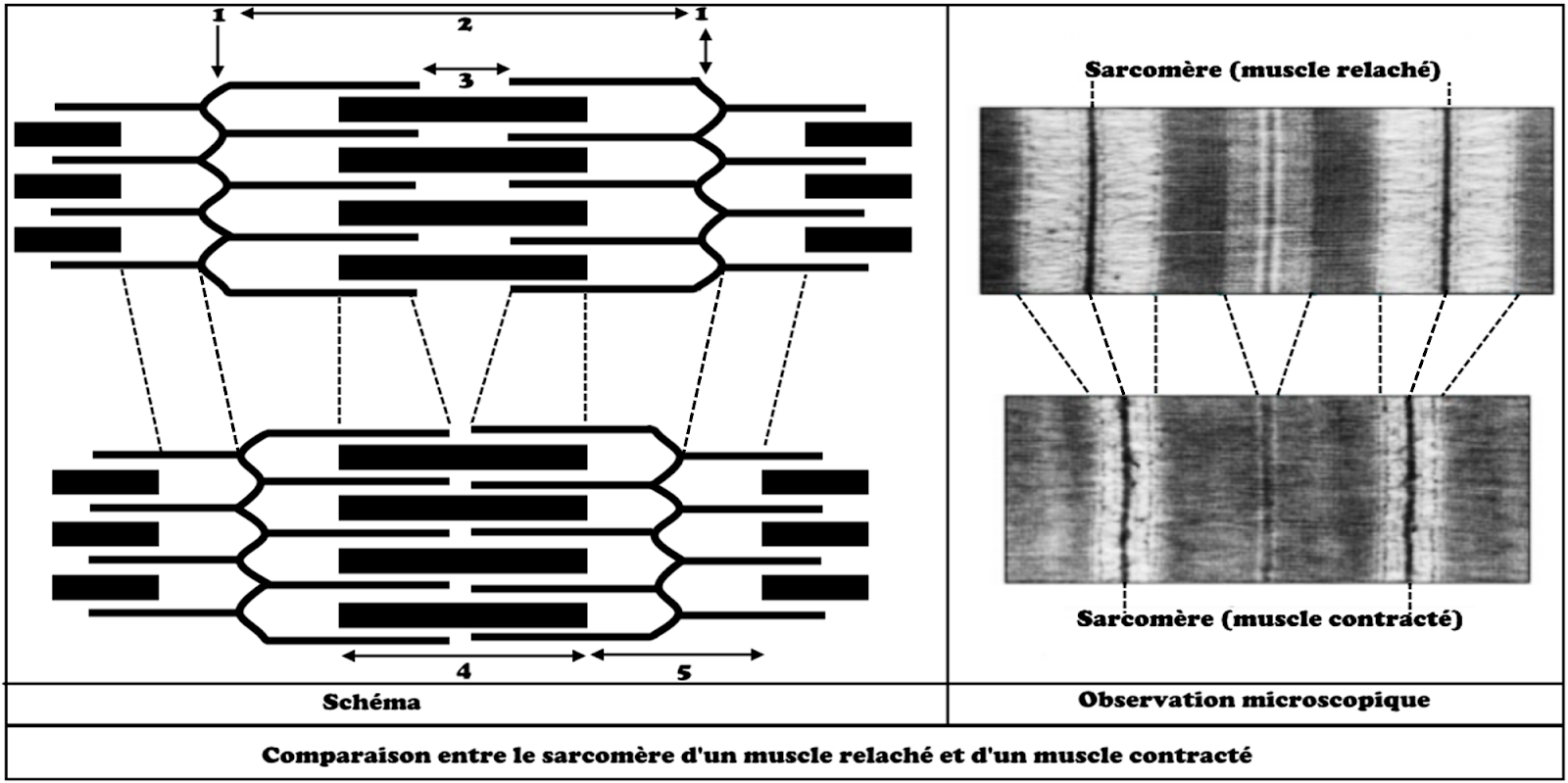

La figure (a) montre deux observations microscopiques de deux sarcomères : une à l’état de repos et une à l’état contracté. Alors que la figure (b) présente des schémas d’interprétation des deux observations.

Q – Comparez les deux observations, que peut-on déduire ?

R – Au cours de la contraction, il y a :

- Un raccourcissement du sarcomère, de la bande claire et de la bande H.

- La longueur, de la bande sombre et celle des myofilaments, reste constante.

Donc, au cours de la contraction, il y a un glissement des myofilaments d’actine par rapport aux myofilaments de myosine. Le sarcomère est donc l’unité fonctionnelle de la fibre musculaire.

2 – Mécanisme de glissement des myofilaments

Pour comprendre le mécanisme de glissement des myofibrilles, on propose les données suivantes :

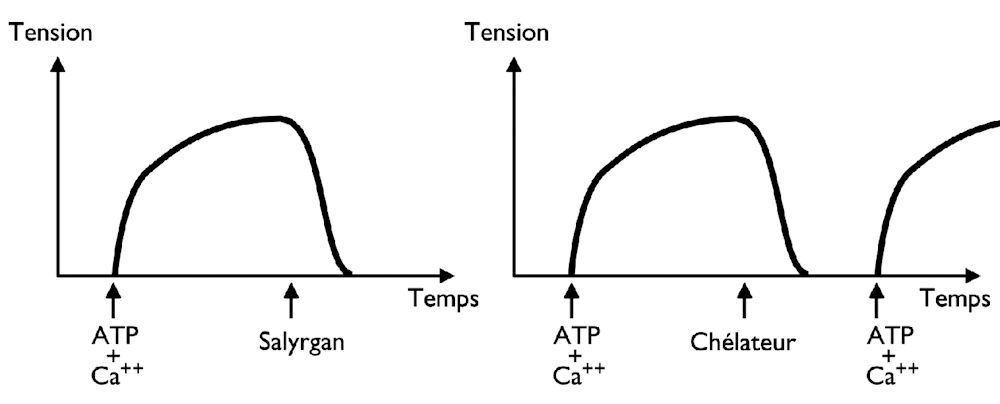

Données 1 : Des myofibrilles isolées sont placées dans un liquide physiologique dépourvu d’ATP et de Ca2+. On mesure ensuite la tension musculaire développée par ces myofibrilles dans des conditions différentes. Les résultats sont représentés dans le graphe de la figure suivante.

- Salyrgan : inhibiteur de l’hydrolyse de l’ATP.

- Chélateur : substance qui se lie à Ca++ et empêche son action.

Q-1 – Décrivez l’évolution de la tension développée par la myofibrille dans les différentes conditions.

Données 2 : pour déterminer le rôle de l’ATP dans la contraction musculaire, on propose les résultats expérimentaux suivants :

Milieux expérimentaux | Constituants du milieu | |

Début de l’expérience | Fin de l’expérience | |

Milieu 1 | Myofilaments d’actine + ATP + Ca2+ | Myofilaments d’actine + ATP + Ca2+ |

Milieu 2 | Myofilaments de myosine + ATP + Ca2+ | Myofilament de myosine + ATP + Ca2+ + une faible quantité d’ADP + Pi |

Milieu 3 | Myofilaments de myosine + myofilaments d’actine + ATP + Ca2+ | Formation des complexes actomyosine + Ca2+ + une grande quantité d’ADP et Pi |

Q-2 – Que peut-on déduire de l’exploitation des données du tableau ?

R-1-

- Observations : En présence d’ATP et d’ions Ca++, on observe une augmentation de la tension de myofibrille (il y a une contraction). Après l’addition du Salyrgan ou du chélateur, la tension de la myofibrille diminue rapidement (arrêt de contraction).

- Déduction : L’ATP et le Ca++ sont indispensables pour l’activité musculaire. L’hydrolyse de l’ATP fournit l’énergie nécessaire pour la contraction.

R-2-

- Observations :

- Les myofilaments d’actine n’assurent pas l’hydrolyse de l’ATP.

- Les myofilaments de myosine hydrolysent une faible quantité d’ATP.

- La présence d’actine active les myofilaments de myosine à hydrolyser l’ATP, ceci est dû à la formation du complexe actomyosine.

- Déduction: la formation du complexe actomyosine est indispensable pour l’hydrolyse de l’ATP qui est nécessaire à la contraction musculaire.

Remarque : Les ions Ca++ se fixent sur la troponine et entraînent le déplacement de la tropomyosine, ce qui permet la fixation des têtes de myosine sur l’actine et la formation des complexes actomyosines.

3 – Modèle explicatif du mécanisme de la contraction musculaire

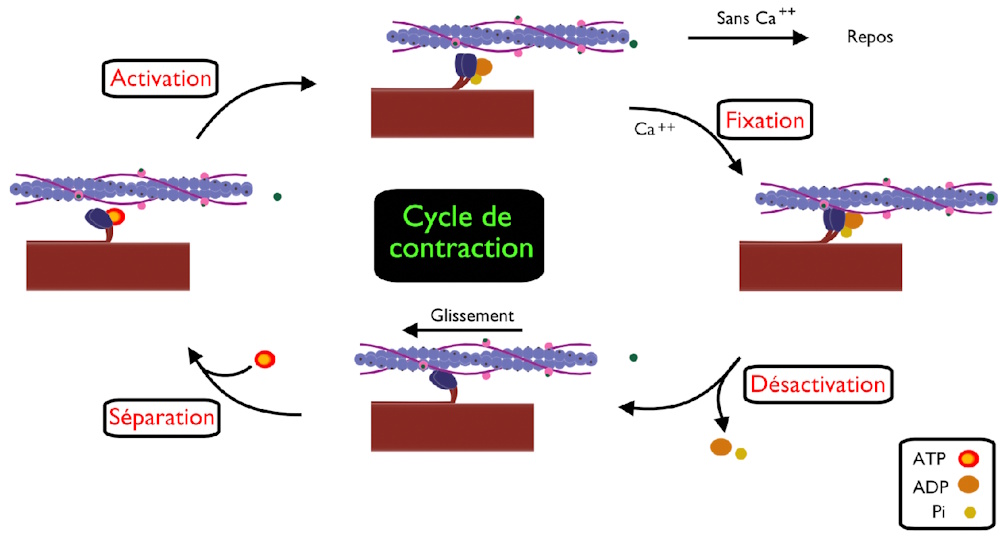

La figure suivante montre un modèle explicatif du mécanisme de la contraction musculaire.

Q- En vous basant sur la figure et vos connaissances, décrivez le mécanisme de la contraction musculaire

Le cycle de la contraction musculaire se fait en 4 étapes :

- Au repos, l’ADP et Pi sont liés aux têtes de myosines. Et en présence de Ca2+, les têtes de myosine se lient à l’actine (formation des ponts acto-myosine).

- La libération de l’ADP et Pi stabilisent la liaison actine-myosine et entraînent le changement de conformation des têtes de myosine, qui tournent vers le centre du sarcomère. Ce changement de conformation va entraîner un mouvement relatif entre les filaments d'actine et les filaments de myosine. Donc la concentration du sarcomère.

- La liaison d’une molécule d’ATP sur la tête de myosine entraîne la dissociation de la liaison actine-myosine.

- Enfin, l’hydrolyse de cet ATP en ADP + Pi entraîne un changement de conformation de la myosine : les têtes de myosine retournent à leur état initial (activée).

Remarque : le sarcoplasme contient un réticulum sarcoplasmique spécialisé dans le stockage des ions Ca++, il libère Ca++ dans la contraction et le stocke dans le relâchement.

V – Régénération de l’ATP nécessaire à la contraction musculaire

1 – Mise en évidence de la régénération de l’ATP

Données expérimentales : on soumet des muscles gastrocnémiens de grenouilles à des stimulations supraliminaires de même intensité pendant plusieurs minutes dans des conditions variées. On dose pour chaque muscle la concentration de certaines substances avant et après la contraction musculaire. Le tableau suivant présente les conditions et les résultats expérimentaux.

Expériences | Résultats | Substances dosées | Résultats du dosage (UA) | |

Avant la contraction | Après la contraction | |||

1 – Stimulations du muscle qui n’a subi aucun traitement | Contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations | – ATP – Glycogène – Acide lactique – CP | – 4 à 6 – 1.08 – 1 – 15 à 17 | – 4 à 6 – 0.08 – 1.3 – 15 à 17 |

2 – Stimulation du muscle après injection de la substance S1 qui inhibe la glycolyse | Contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations | – ATP – Glycogène – Acide lactique – CP | – 4 à 6 – 1.08 – 1 – 15 à 17 | – 4 à 6 – 1.08 – 1 – 3 à 4 |

3 – Stimulations du muscle après injection de la substance S1 et de la substance S2 qui bloque la dégradation du CP | Le muscle se contracte pendant une courte durée, puis ne répond plus aux stimulations | – ATP – Glycogène – Acide lactique – CP | – 4 à 6 – 1.08 – 1 – 15 à 17 | – 0 – 1.08 – 1 – 15 à 17 |

Q – Interprétez les résultats des différentes expériences réalisées.

R-

- Expérience 1 :

- Les concentrations de l'ATP et de CP restent constantes après la contraction du muscle, il y a donc une régénération permanente de l’ATP.

- La quantité du glycogène diminue après la contraction, il est dégradé en glucose qui est utilisé comme métabolite énergétique.

- L’augmentation de la concentration de l’acide lactique est due à l’utilisation de la fermentation lactique comme voie de régénération de l’ATP.

- Expérience 2 :

- Les concentrations du glycogène et de l’acide lactique restent constantes, ceci est dû à l’inhibition de la fermentation par la substance S1.

- L’ATP (concentration constante) est régénérée à partir du CP qui diminue sa concentration.

- Expérience 3 : la concentration de l’ATP devient nulle, donc l’ATP a été utilisé jusqu’à l’épuisement parce que les voies de sa régénération sont bloquées par S1 et S2. Après épuisement, le muscle ne se contracte pas.

2 – Les différentes voies de régénération d’ATP dans les cellules musculaires

Les réserves d’ATP dans le muscle sont faibles et ne suffisent que pour une activité musculaire de quelques secondes. La régénération de l’ATP est donc obligatoire.

Il existe 3 voies de régénération de l’ATP .

a – Voie rapide anaérobie (alactique)

Ce sont des réactions anaérobies et ne produisent pas l’acide lactique et participent dans la libération de la chaleur initiale.

- ADP + ADP → ATP + AMP.

- CP + ADP → ATP + C.

b – Voie lente anaérobie (lactique)

C’est la fermentation lactique qui produit l’acide lactique, cette voie intervient pour des activités musculaires d’une durée comprise entre 10 s et 1 à 2 minutes. Elle intervient également lorsque les efforts imposés sont très importants, de sorte qu’ils dépassent les capacités maximales d’approvisionnement en O2.

Remarques : l’accumulation de l’acide lactique diminue le pH du muscle, il en résulte une diminution de l’efficacité des enzymes. C’est l’une des causes de la fatigue et des crampes musculaires.

c – Voie lente aérobie

C’est la respiration cellulaire, c’est la voie la plus efficace pour la régénération de l’ATP. Elle intervient au repos et au cours des activités musculaires prolongées qui dépassent une durée de 1 à 2 minutes.

Remarques :

- Une partie de l’ATP issue de la respiration cellulaire est utilisée pour le renouvellement de CP selon la réaction suivante : ATP + C → CP + ADP.

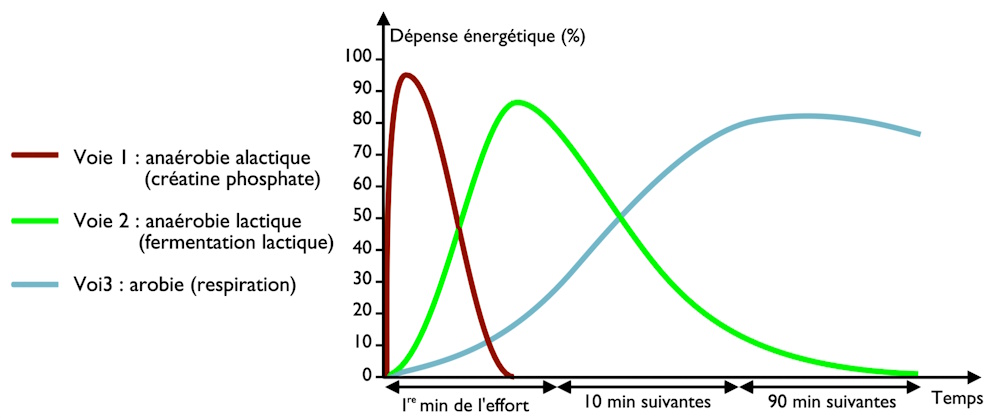

- La figure suivante montre l'ordre chronologique l'intervention des différentes voies de régénération d'ATP, selon la durée de l'activité musculaire.