Examen national 2023 – SVT – Session rattrapage

Sujet

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)

I. Définissez : (1 pt)

- a. Nappe de charriage.

- b. Migmatite.

II. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples (1,...); (2,...); (3,...); (4,...), et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

|

1- Les ophiolites sont des traces d'une ancienne lithosphère mises en place suite à :

|

2-Le magmatisme des zones de subduction a pour origine la fusion :

|

|

3- L'andésite est une roche :

|

4-Le métamorphisme de contact résulte de :

|

III. Recopiez sur votre feuille de rédaction le tableau ci-dessous et adressez à chacun des quatre numéros de l'ensemble (1) la lettre qui lui correspond parmi les cinq définitions proposées de l'ensemble 2. (1 pt)

| Numéros de l'ensemble 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Lettres de l'ensemble 2 |

| Ensemble 1 | Ensemble 2 |

|

a. Roche magmatique à structure grenue caractérisant les zones de subduction. |

| 2. Granodiorite | b. Roche métamorphique à structure foliée, issue des roches argileuses. |

| 3. Gneiss | c. Roche magmatique à structure microlitique appartenant à la croûte océanique. |

| 4. Basalte | d. Roche magmatique à structure grenue appartenant à la croûte océanique. |

| e. Roche magmatique à structure microlitique caractérisant les zones de collision. |

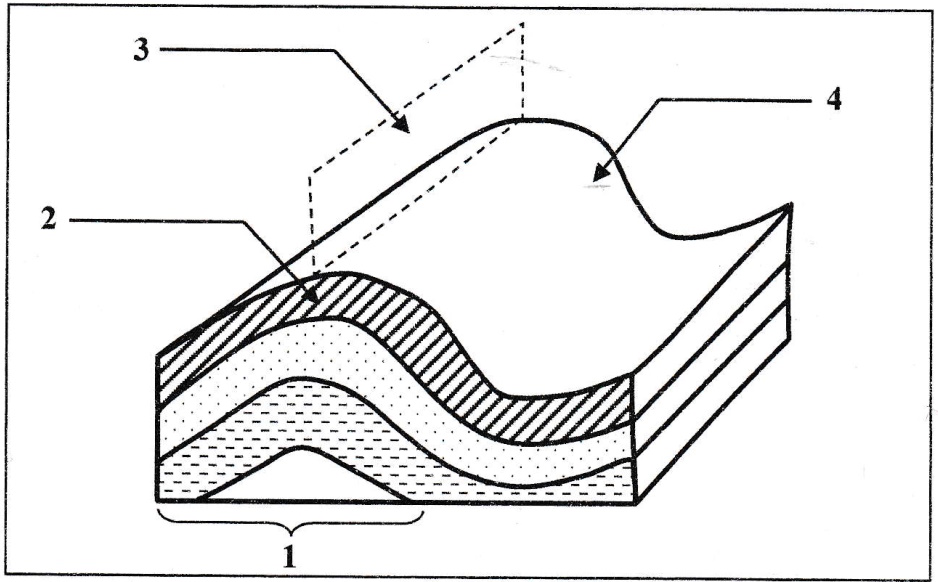

IV. Le document ci-contre représente un schéma d'une déformation tectonique accompagnant la

formation des chaînes de montagnes. Recopiez sur votre feuille de rédaction les numéros des

éléments indiqués par des flèches et attribuez à chaque élément le nom qui lui correspond.

(1 pt)

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (3 points)

Afin d'adapter les séances d'entrainement pour des sprinters professionnels de 100 m et de permettre aux entraineurs de comprendre l'origine de l'énergie utilisée par les muscles au cours de ce type d'exercice, on propose 1' exploitation des données suivantes.

- Donnée 1 : La quantité d'énergie est mesurée dans une fibre musculaire au repos et lors d'une course de 100 m chez un individu adulte de 70 kg. Le tableau du document 1 présente les résultats obtenus.

| Au repos | Quantité d'énergie correspondante à la quantité intracellulaire d'ATP (Kj) | 5.1 à 7.5 |

| Lors d'une course de 100 m | Quantité d'énergie intracellulaire dépensée (Kj) | 132 |

1. En exploitant les données du document 1, montrez la nécessité de régénérer I'ATP pour permettre le maintien de l'activité de contraction lors d'un effort musculaire. (1 pt)

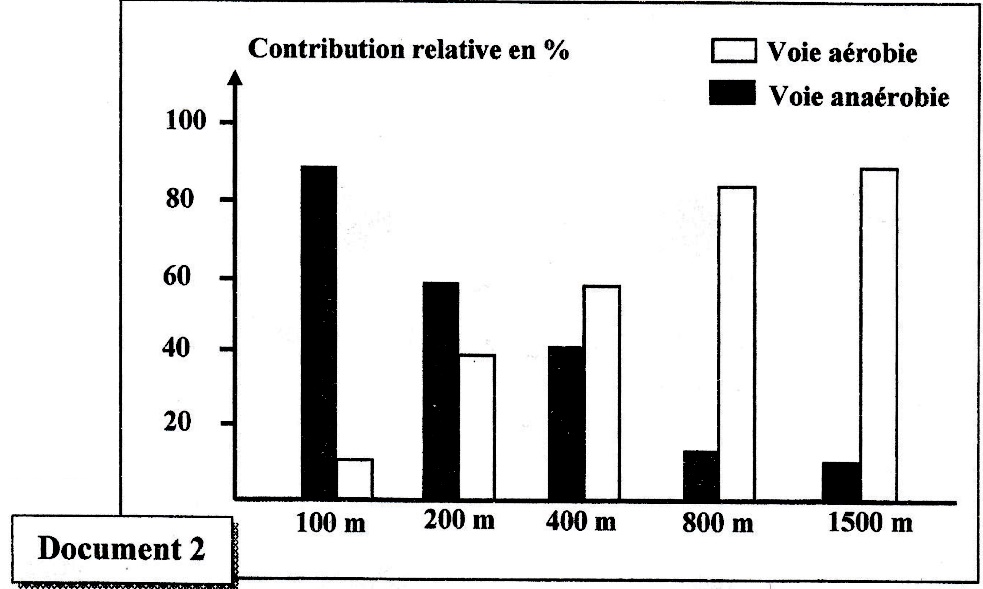

- Donnée 2: Des études ont permis de déterminer la contribution relative de la voie aérobie et des voies anaérobies dans la régénération de I'ATP selon les types de course menées chez des nageurs de niveau olympique. Le document 2 présente les résultats de ces études.

2. À partir des données du document 2, déduisez la relation entre la distance de la course et la contribution de chacune des voies aérobie et anaérobie dans la régénération de I'ATP. (0.5 pt)

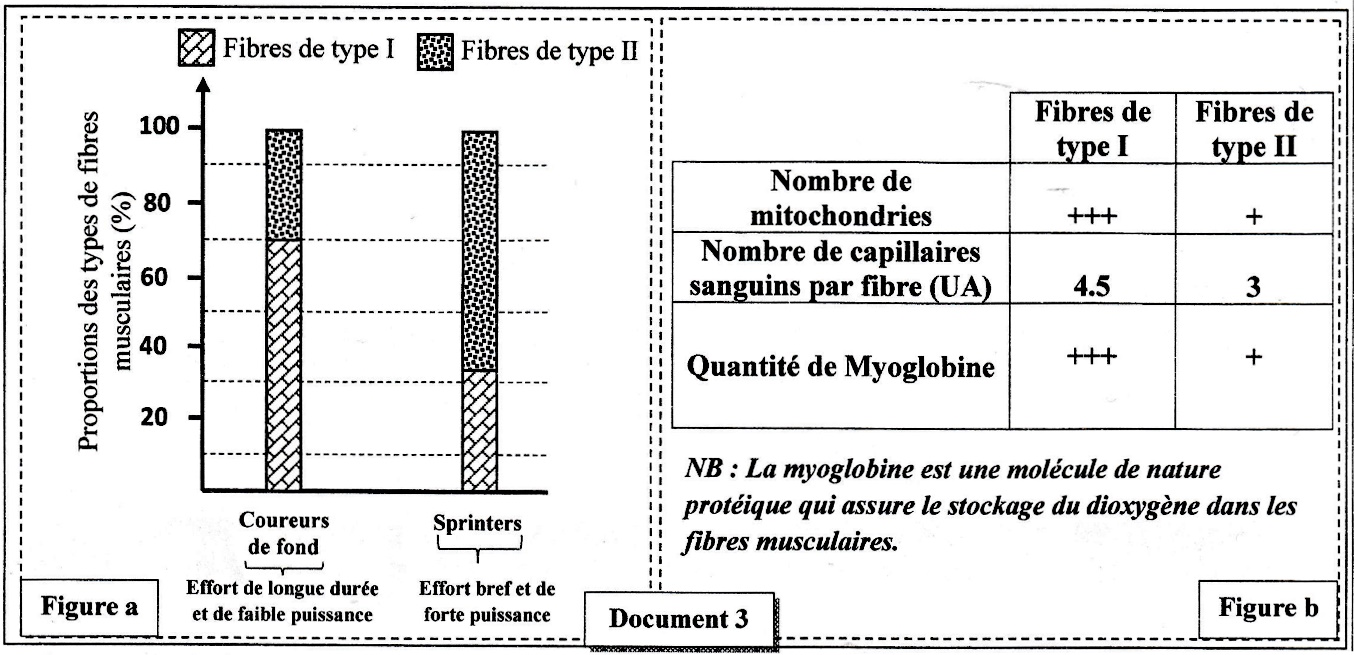

- Donnee 3 : L'observation microscopique a montré qu'il existe deux types de fibres musculaires : les fibres de type I et les fibres de type II. La mesure des proportions de ces deux types de fibres au niveau du muscle a permis d'obtenir les résultats présentés dans la figure (a) du document 3. Le tableau de la figure (b) du même document présente certaines caractéristiques des deux types de fibres musculaires.

3.

- a. En vous basant sur la figure (a) du document 3, comparez les proportions des fibres de type I et II entre les coureurs de fond et les sprinters. (0.5 pt)

- b. En exploitant les données de la figure (b) du document 3 et les données précédentes, expliquez I 'origine de l'énergie utilisée par les sprinters professionnels. (1 pt)

Exercice 2 (5.75 pts)

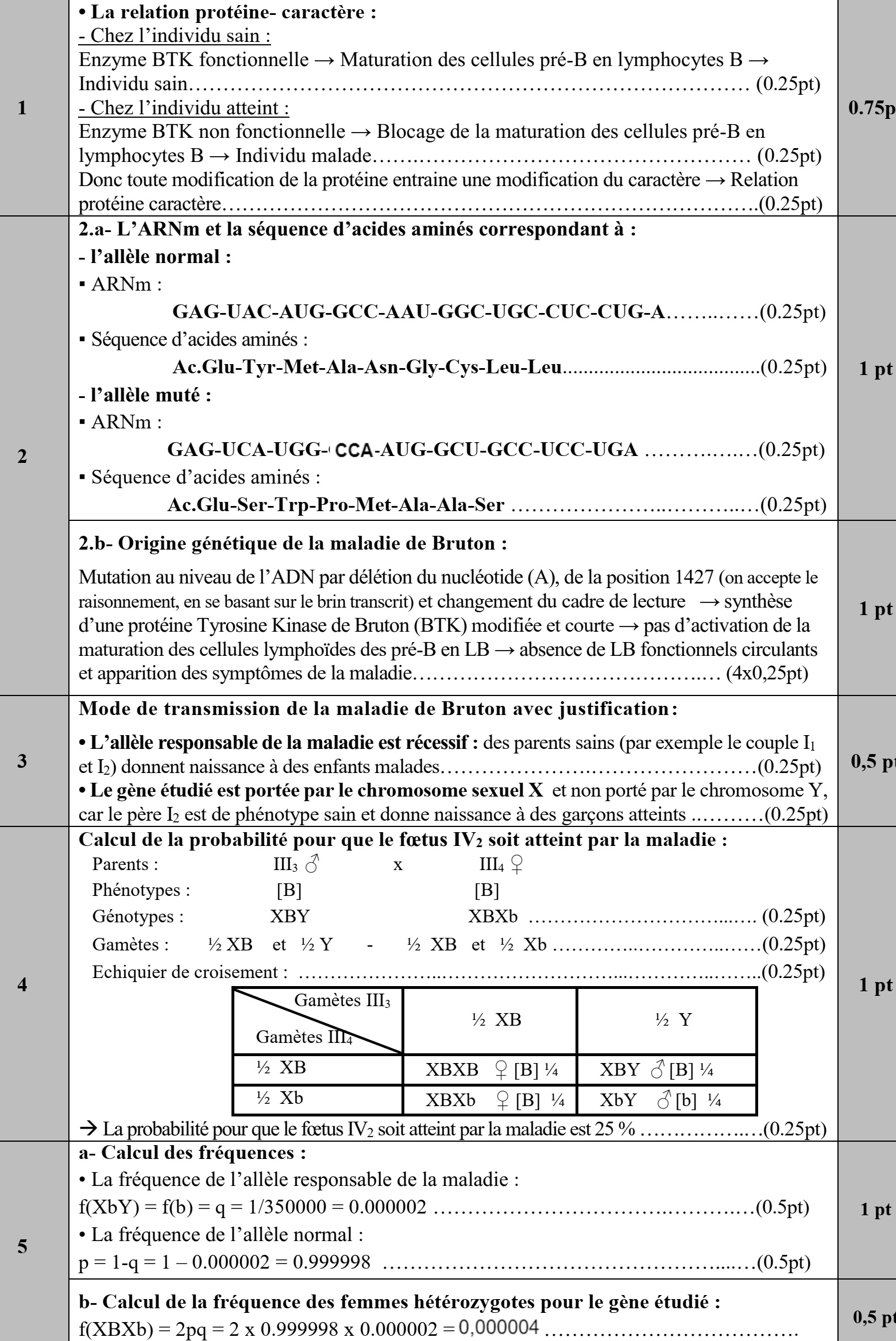

L'agammaglobulinémie ou maladie de Bruton est un déficit immunitaire qui se manifeste par un déficit dans la procuration de gammaglobulines γ (gamma). Elle se caractérise par des infections d'origine bactériennes et virales survenant le plus souvent durant la première année après la naissance. En absence de traitement, elle peut conduire à des complications graves.

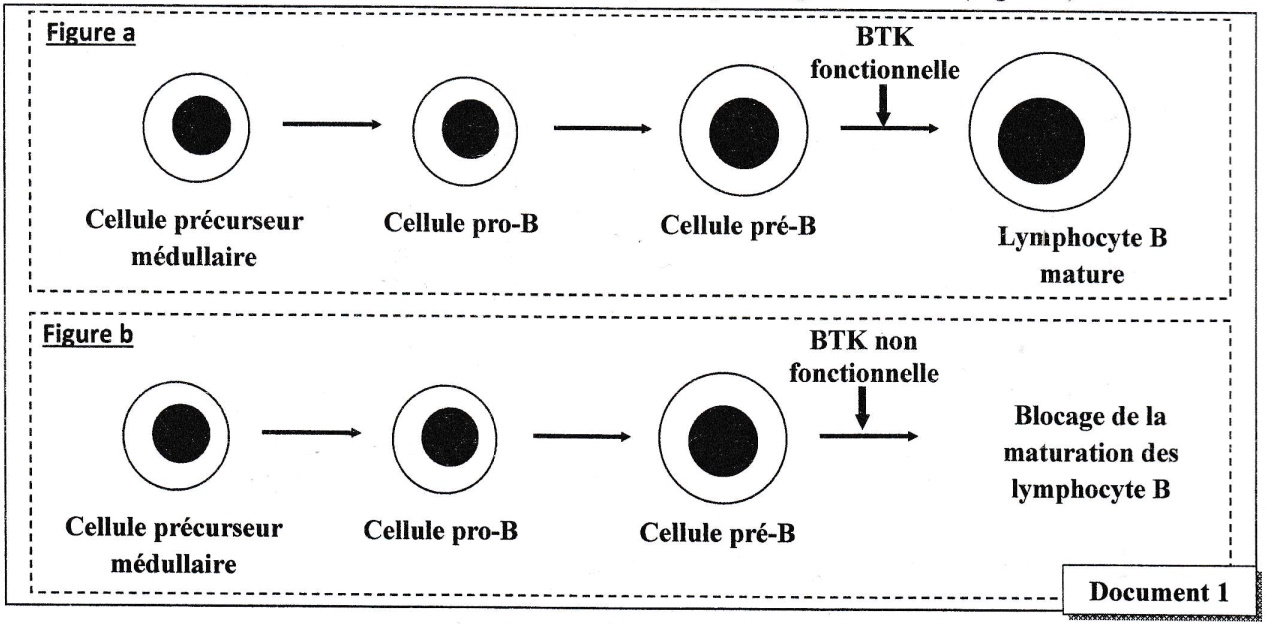

I. Le gène impliqué dans cette maladie héréditaire est le gène BTK qui code pour la protéine tyrosine kinase de Brutan (BTK). La BTK est impliquée dans l'activation de la maturation des cellules lymphoïdes pré-B en lymphocytes B fonctionnels circulants. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie. on propose l'exploitation des données suivantes :

- Donnée 1 : Le document (1) présente les résultats du suivi de la maturation des lymphocytes chez un individu sain (Figure a) et chez un autre individu atteint par l'agammaglobulinémie (Figure b).

1. En vous basant sur le document 1, montrez la relation protéine – caractère.

(0,75 pt)

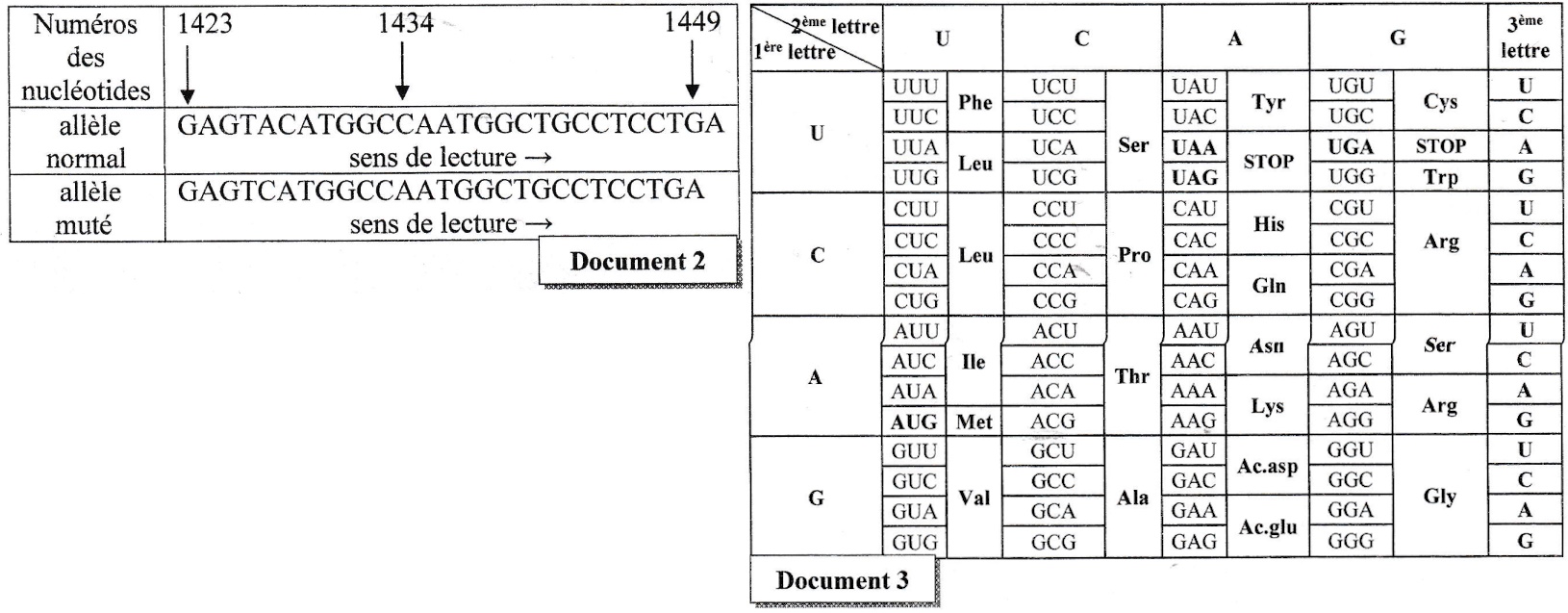

- Donnée 2 : Des chercheurs ont déterminé la séquence du gène BTK codant pour la protéine tyrosine kinase de Bruton (BTK). Le document 2 présente la séquence nucléotidique d'un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal et celle d'un autre fragment non transcrit de l'allèle muté responsable de la maladie de Bruton. Le document 3 présente le tableau du code génétique.

2.

- a. À partir des documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARNm et des acides aminés qui correspondent au fragment de l'allèle normal et au fragment de L'allèle muté. (1 pt)

- b. En vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine génétique de la maladie de Bruton. (1 pt)

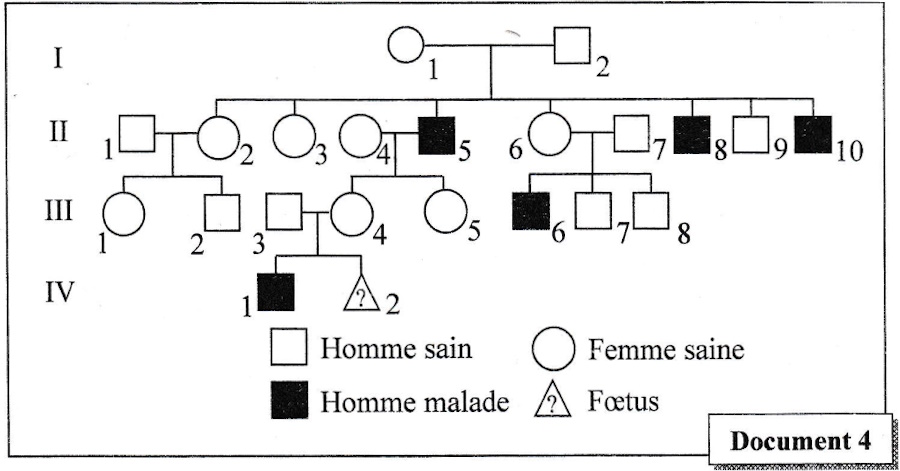

II. Le document 5 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par l'agammaglobulinémie de Bruton.

3. Sachant que le gène responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel, déterminez, en justifiant votre réponse, le mode de transmission de cette maladie. (0.5 pt)

4. En vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le fœtus IV2 soit atteint par la maladie du Bruton. (1 pt)

NB : Utiliser les symboles B et b pour désigner les allèles du gène étudié.

La prévalence de la maladie de Bruton est estimée à 1/350000 dans plusieurs populations à travers le monde.

En considérant que la population est en équilibre (obéit à la loi de Hrdy-Weinberg) :

5.

- a. Calculez la fréquence de l'allèle responsable de la maladie de Bruton et de l'allèle normal. (1 pt)

- b. Calculez la fréquence des femmes hétérozygotes pour le gène étudié. (0.5 pt)

NB : Donner les résultats avec six chiffres après la virgule.

Exercice 3 (3.25 pts)

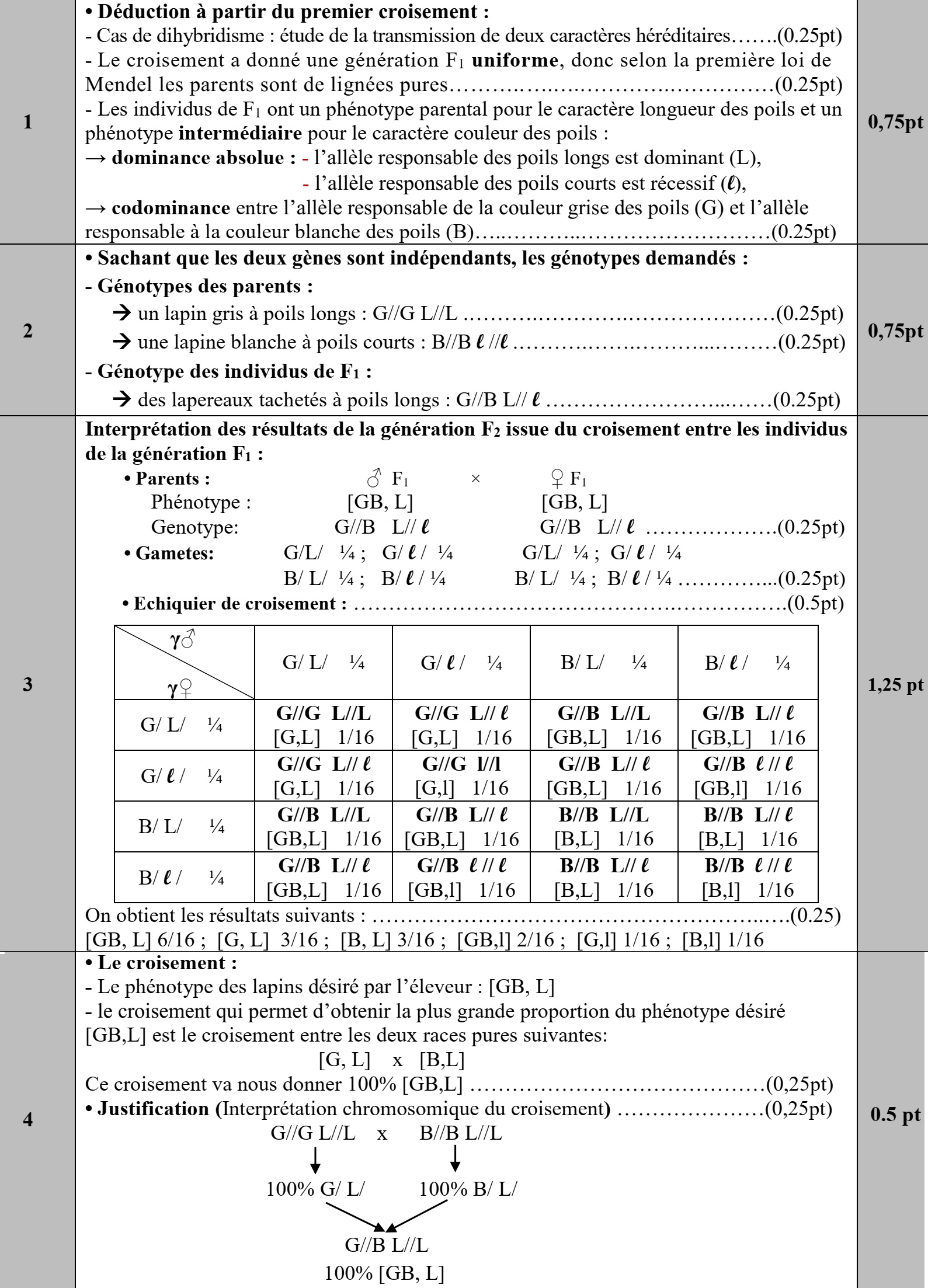

Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les lapins, on propose l'étude des résultats de deux croisements suivants :

- 1ᵉʳ croisement : réalisé entre un lapin gris et à poils longs avec une lapine blanche et à poils courts. Ce croisement donne une première génération F1 composée de lapereaux tachetés et à poils longs.

1. Que peut-on déduire des résultats du 1ᵉʳ croisement ? Justifiez votre réponse. (0.75 pt)

2. Considérant que les deux gènes étudiés sont indépendants, donnez les génotypes des parents et des individus de la première génération F1. (0.75 pt)

N.B. On utilise les symboles : B ou G pour les allèles responsables de la couleur des poils et L ou l pour les allèles responsables de la longueur des poils.

- 2ᵉ croisement : réalisé entre les individus de la première génération F1. Ce croisement donne une deuxième génération F2.

3. Établissez l'échiquier de ce croisement, et dégagez les phénotypes obtenus et leurs proportions respectives. (1.25 pt)

Un éleveur de lapins désire produire une génération de lapins tachetés à poils longs.

4. Déterminez parmi les résultats obtenus en F2, les parents que l'éleveur peut croiser pour avoir la plus grande proportion de lapins au phénotype recherché. Justifiez votre réponse par un échiquier de croisement. (0.5 pt)

Exercice 4 (3 pts)

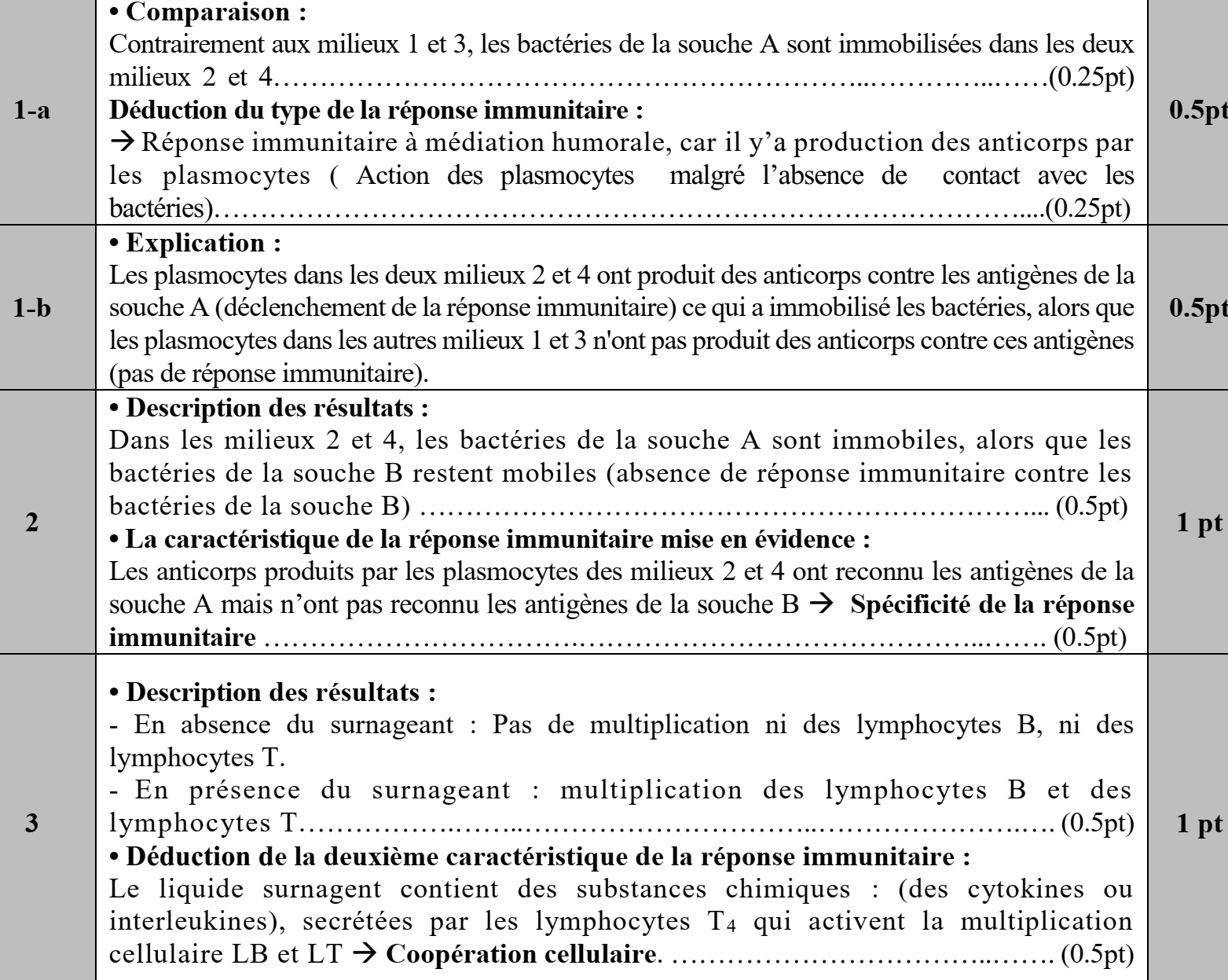

Dans le cadre de l'étude de certains aspects cellulaires et moléculaires de la réponse immunitaire, on propose l'exploitation des expériences historiques suivantes :

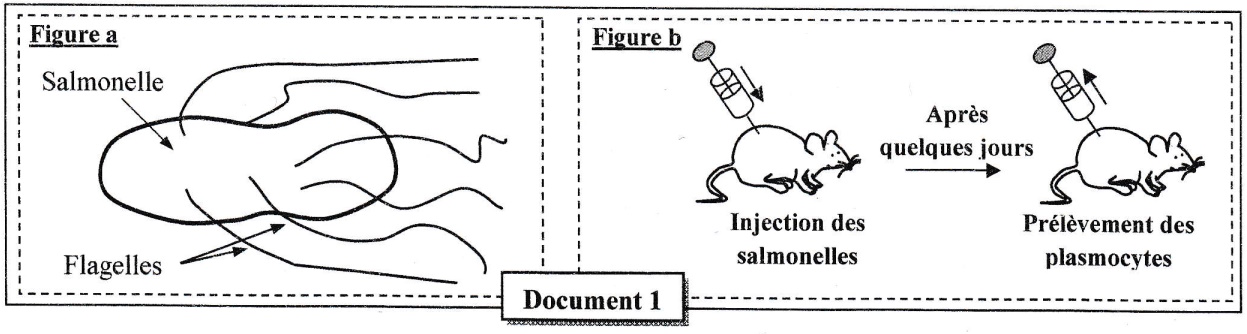

I. Expérience historique de Gustav Nossal 1959 :

Gustav Nossal a travaillé sur deux souches A et B de salmonelles, bactéries mobiles grâce à des flagelles (Figure (a)

du document 1). Chaque souche de salmonelle possède au niveau de ses flagelles des antigènes qui lui sont

spécifiques.

L'expérience est réalisée en trois étapes :

- Etape 1 : Gustav Nossal a injecté des bactéries des deux souches A et B à des rats. Après quelques jours, il a prélevé des plasmocytes dans les ganglions lymphatiques proches du point d'injection. (Figure b du document 1)

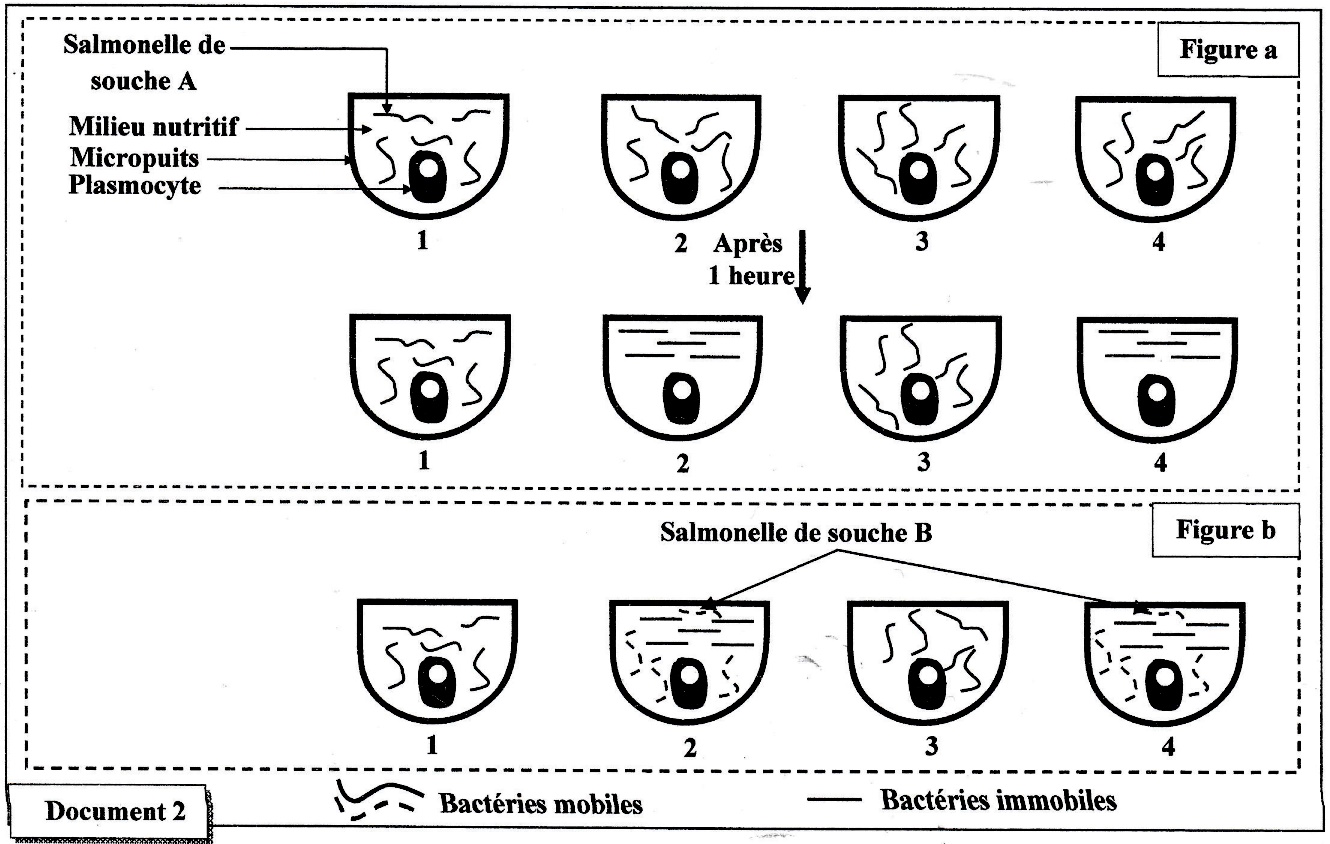

- Étape 2 : Il a ensuite préparé quatre micro puits, contenant chacun un milieu de culture approprié à la survie des bactéries et des cellules immunitaires, puis il a placé dans chacun des quatre micro puits un seul plasmocyte auquel il a ajouté cinq à six bactéries de la souche A. La figure a du document (2) présente les résultats obtenus après une heure.

- Étape 3 : Gustav introduit des bactéries de la souche B dans les micro puits « 2 » et « 4 ». La figure b du document (2) présente les résultats obtenus.

NB : Aucun contact membranaire n'est établi entre le plasmocyte et les bactéries des deux souches A et B à l'intérieur des micro puits.

1. En vous basant sur la figure (a) du document 2 :

- a. Comparez les résultats observés puis, déduisez, en justifiant votre réponse, le type de la réponse immunitaire. (0.5 pt)

- b. Expliquer les différences observées. (0.5 pt)

2. Décrivez les résultats de la figure b du document 2 et dégagez la

caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence. Justifiez votre réponse. (1

pt)

II. Expérience historique de Morgan et Ruscetti (1975) :

Afin de mettre en évidence certains facteurs qui interviennent dans la réponse immunitaire, on propose l'exploitation des résultats des travaux de Morgan et Ruscetti.

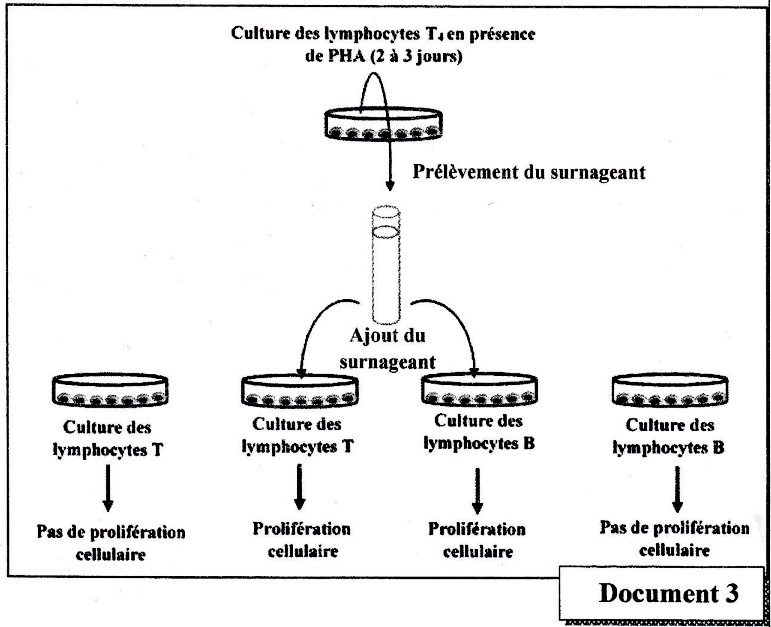

Des lymphocytes de type T4 sont prélevés du sang d'un individu sain et activés en présence d'une substance qui joue le rôle d'antigène : PHA. Le liquide surnageant de cette culture est ensuite prélevé puis ajouter dans des cultures de lymphocytes T ou B.

Le document 3 représente les conditions et les résultats de cette expérience.

3. Décrivez les résultats présentés sur le document (3) puis déduisez l'autre caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence pat l'expérience de Morgan et Ruscetti. (1 pt)

Correction

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (3 points)

Exercice 2 (5.75 pts)

Exercice 3 (3.25 pts)

Exercice 4 (3pts)

Personne n'a encore commenté. Soyez le premier!