SP

Rattrapage

2023

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 1)

I. Recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond. (1 pt)

| 1 | Ensemble de réactions conduisant à l'oxydation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate dans le hyaloplasme. |

| 2 | Unité fonctionnelle de la fibre musculaire délimitée par deux stries Z. |

II. Recopier le numéro de chaque suggestion et écrire devant chacun “vrai” ou “faux”. (1 pt)

| 1 | Le CO2 est un déchet minéral de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique. |

| 2 | Les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP. |

| 3 | Le myogramme est un dispositif expérimental utilisé pour étudier la contraction du muscle. |

| 4 | La striation d'une fibre musculaire est due à l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrilles. |

III. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples (1,.. .) ; (2,...) ; (3,. ..) ; (4,...), et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

1. l'hydrolyse de la phosphocréatine est une voie :

a. lente permettant de régénérer l'ADP.

b. lente permettant de régénérer la phosphocréatine.

c. rapide permettant de régénérer l'ATP.

d. rapide permettant de régénérer la phosphocréatine.

2. L'ATP est synthétisée par une réaction :

a. de phosphorylation d'ADP.

b. de réduction d'ADP.

c. d'hydrolyse d'ADP.

d. d'oxydation d'ADP.

3. La secousse musculaire isolée d'un muscle fatigué se caractérise par une :

a. diminution de la durée de la secousse.

b. augmentation de l'amplitude.

c. diminution de la durée de la phase de latence.

d. prolongation de la durée de relâchement.

4. La formation de l'acétyl-CoA est accompagnée d'une :

a. oxydation de NADH,H+.

b. phosphorylation du GDP.

c. décarboxylation du pyruvate.

d. réduction de FAD.

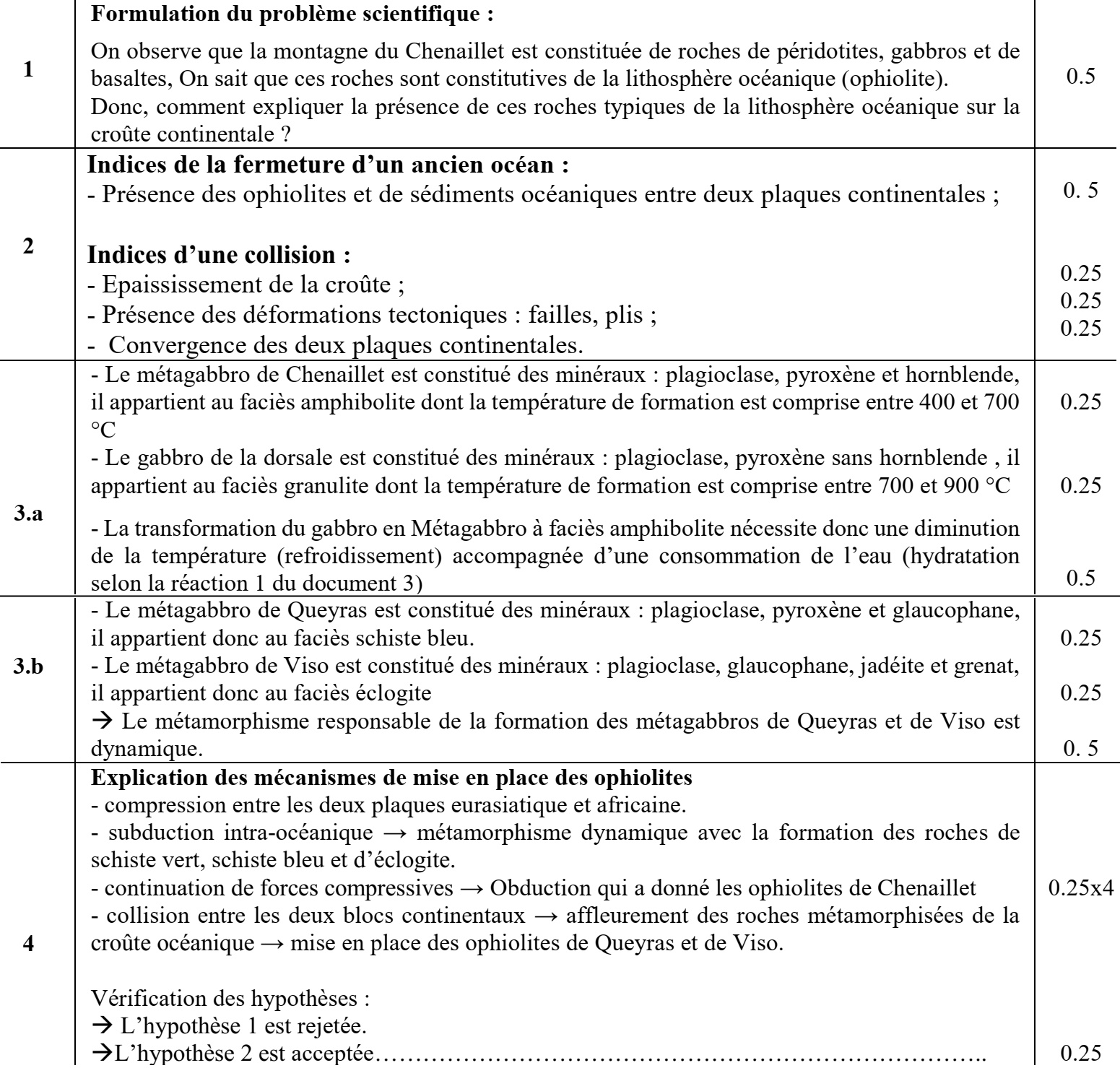

IV. Le document ci-dessous représente un schéma de l'une des étape de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire. Recopier les numéros des différents éléments et attribuer à chacun d'eux le nom qui convient. (1 pt)

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (14 points)

Exercice 1 : (2.5 points)(Unité 2)

Xeroderma pigmentosum (XP) est une maladie héréditaire rare, caractérisée par des symptômes tels que la forte sensibilité aux rayonnements ultraviolets (UV) et des lésions cutanées. Afin de comprendre certains aspects de la maladie, on propose les données suivantes :

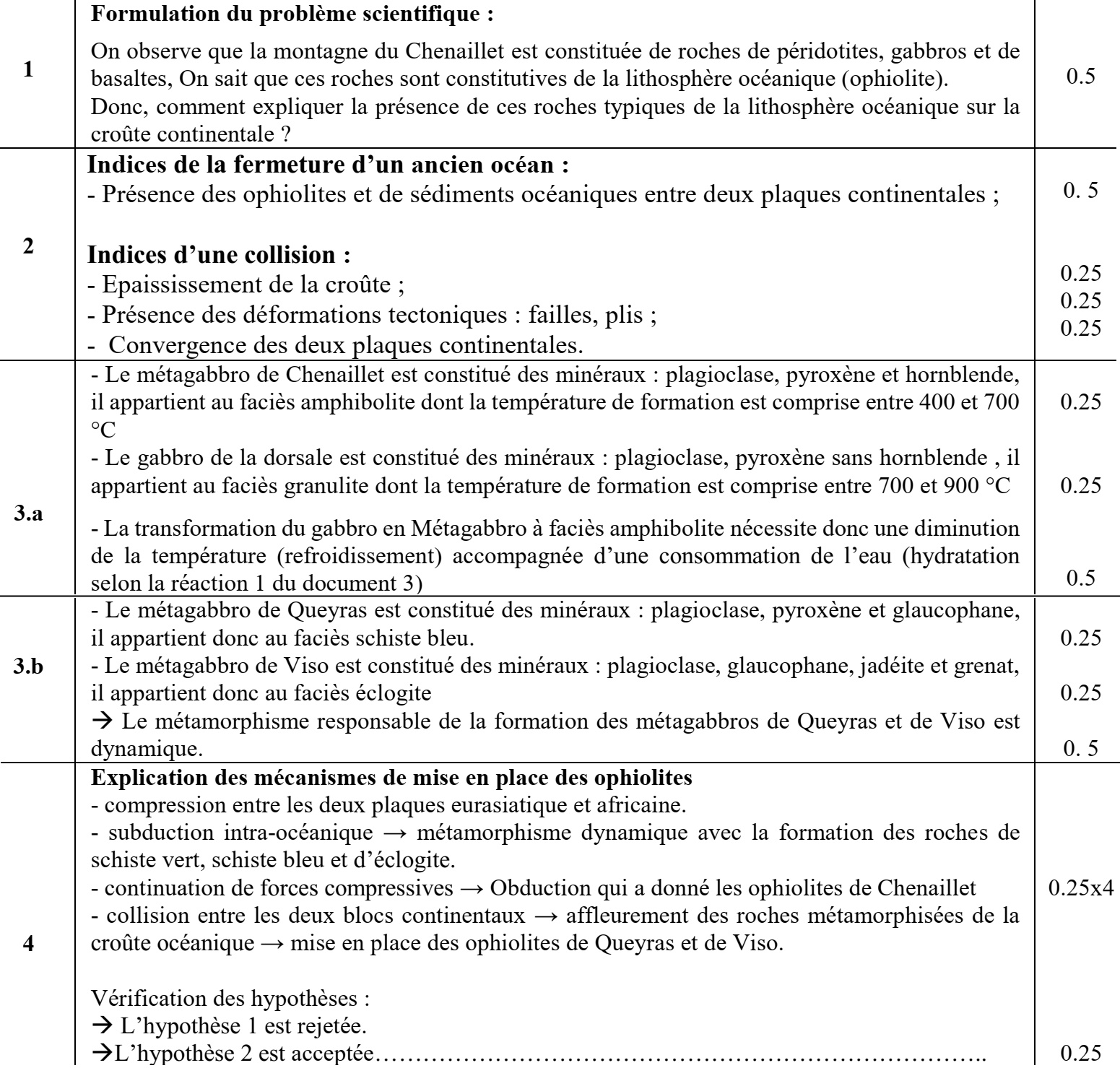

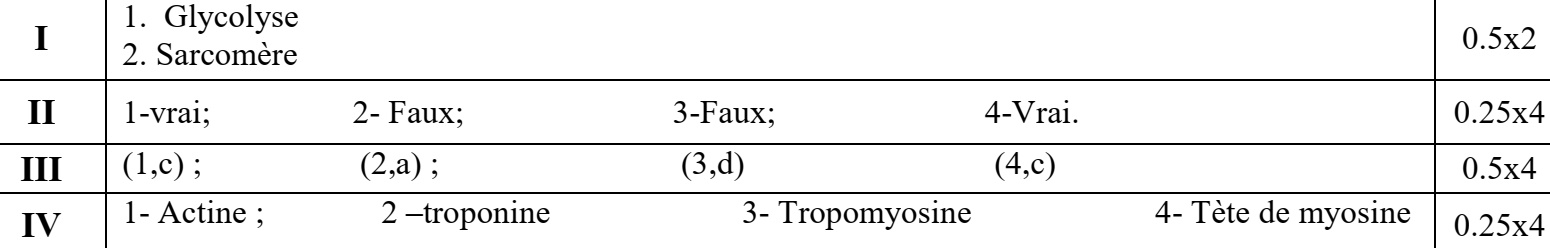

Donnée 1 : XP est la conséquence de la perte des cellules de leur capacité à réparer les erreurs survenus au niveau de I'ADN. L'exposition aux rayonnements UV provoque chez les enfants atteints des lésions cutanées qui peuvent évoluer en cancer. Ces rayonnements entraînent des modifications de la structure de I'ADN en formant une liaison covalente entre deux thymines (T) successives du même brin d'ADN, on parle de dimères de thymine (figure (a) du document 1).

Donnée 2 : Des cellules prélevées chez un individu sain et chez un individu malade sont mises en culture puis soumises à des intensités croissantes de rayonnements UV. Après 24 heures, on mesure dans les deux cultures le nombre de dimères de thymine en fonction de l'intensité des rayonnements UV. La figure (b) du document (1) représente les résultats de cette expérience.

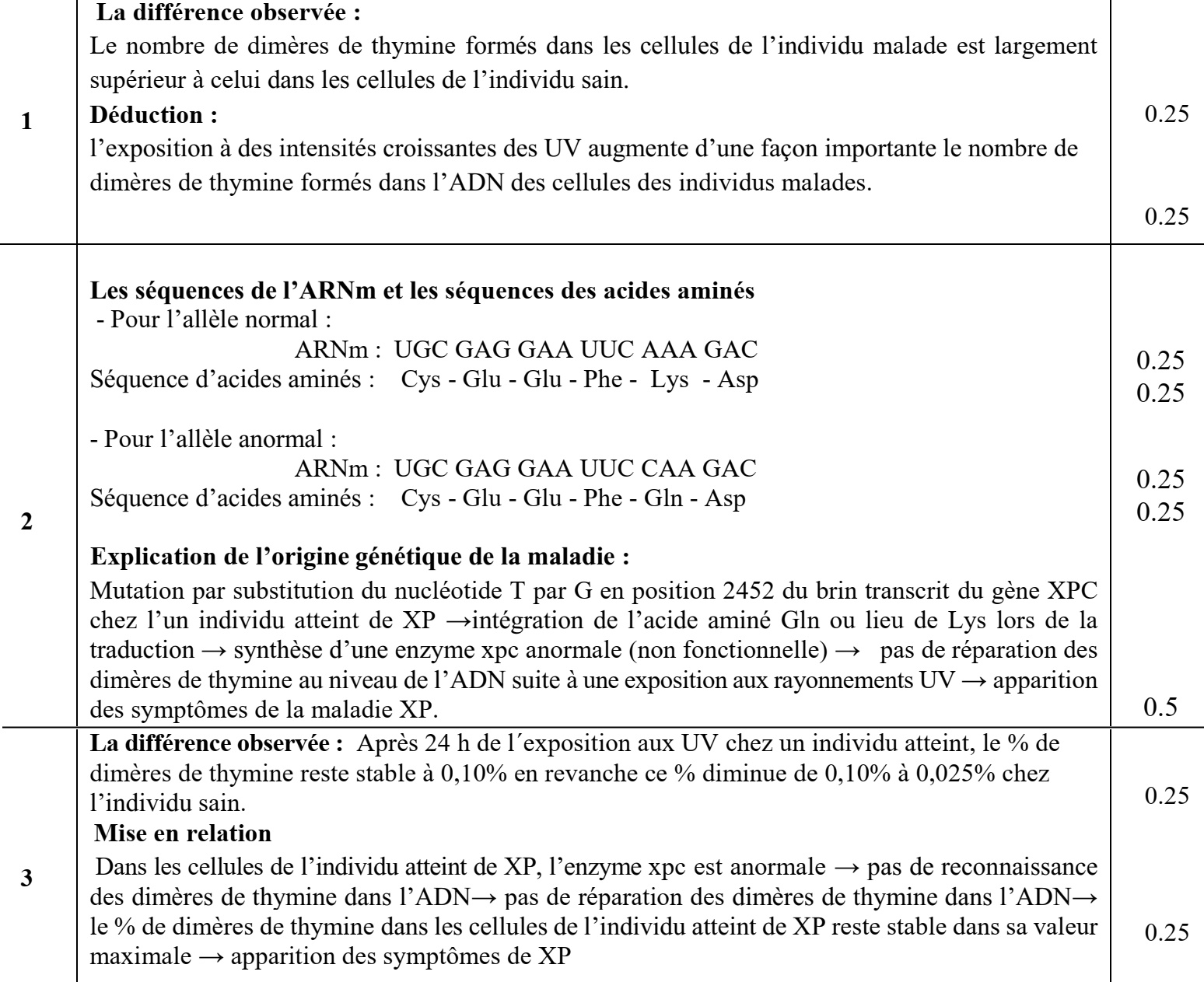

1. En se basant sur les données I et 2, dégager la différence observée dans les résultats obtenus entre les cellules des deux individus, puis déduire l'effet de l'intensité des rayons UV sur I'ADN de l'individu malade. (0.5 pt)

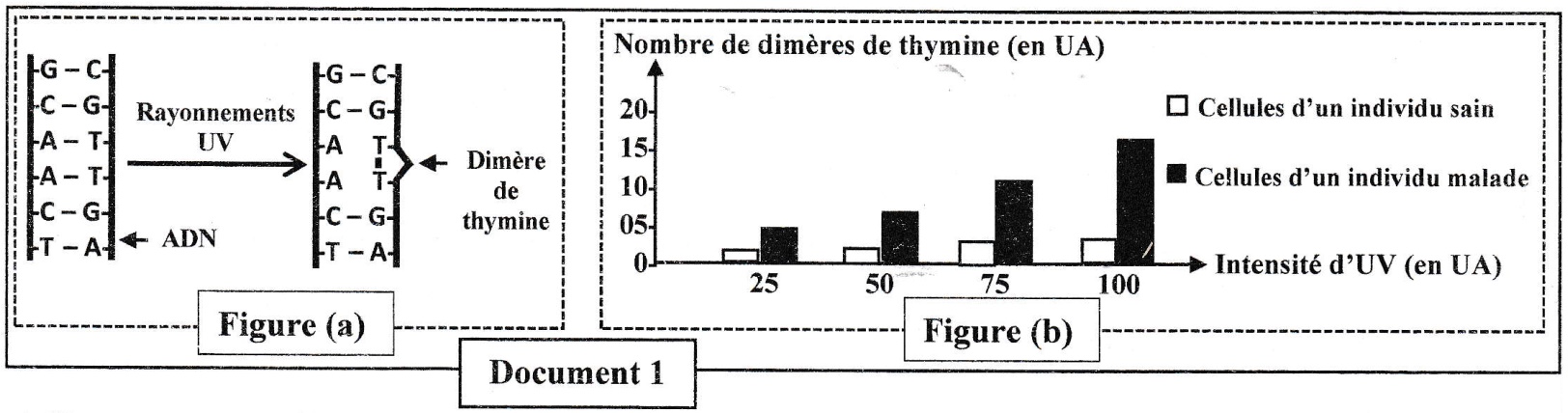

Donnée 3 : Les cellules de l'organisme contiennent des enzymes qui assurent la réparation de I'ADN en cas d'altération. Le gène XPC code pour une enzyme xpc qui intervient dans le processus de réparation des dimères de thymine. Cette enzyme est non fonctionnelle chez les personnes atteintes de XP. Le gène XPC existe sous deux formes alléliques. La figure (a) du document 2 présente deux fragments d'ADN du brin transcrit de l'allèle normal d'un individu sain et de l'allèle anormal d'un individu malade. La figure (b) du même document présente un extrait du tableau du code génétique

2. En se basant sur les données du document 2, donner la séquence de l'ARNm et la séquence des acides aminés correspondant à chacun des fragments des deux allèles et expliquer l'origine génétique de la maladie. (1. 5 pt)

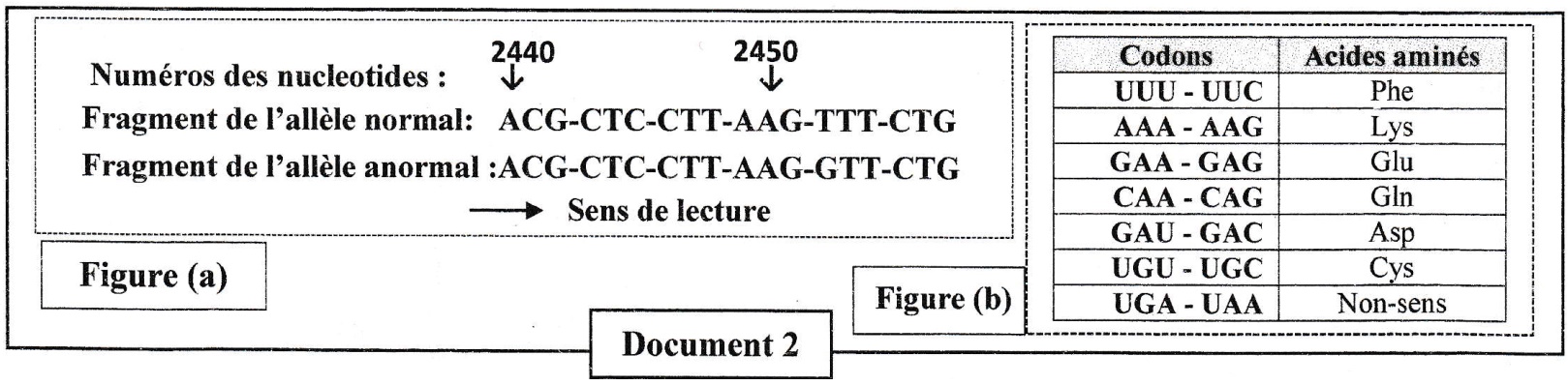

Donnée 4 : Afin de comprendre le rôle de l'enzyme xpc, des cellules prélevées chez un individu sain et chez un individu atteint de la maladie XP, sont mises en culture puis sont soumises à la même intensité du rayonnement UV. Après l'arrêt de ce rayonnement, on suit l'évolution du pourcentage des dimères de thymine dans I ADN des deux cultures en fonction du temps. La figure (a) du document 3 présente les résultats de cette expérience et la figure (b) du même document montre I intervention de l'enzyme xpc au cours de la réparation des dimères de thymine dans I'ADN.

3. En se basant sur le document 3 et les données précédentes, dégager la différence observée dans I' évolution du pourcentage des dimères de thymine entre les cellules de l'individu malade et celles de l'individu sain, puis montrer la relation entre ces résultats et les symptômes de la maladie XP. (0,5 pt)

Correction

Exercice 2 (2,5 pt)(Unité 3)

Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile : la couleur du corps et la forme des ailes, on propose les données suivantes :

Donnée 1 : À partir de souches de lignées pures (P1) et (P2), on propose les croisements suivants :

Croisement I : entre des drosophiles femelles à corps gris et ailes normales (P1) et des drosophiles mâles à corps noir et ailes tronquées (p2), on obtient une generation (F1) formée de drosophiles à corps gris et ailes normales. Le croisement réciproque donne le même résultat.

Croisement II : entre des drosophiles femelles de la génération (F1) et des drosophiles mâles (P2), on obtient une descendance F'2 présentant quatre phénotypes :

Drosophiles à corps gris et ailes normales.

Drosophiles à corps noir et ailes tronquées.

Drosophiles à corps gris et ailes tronquées.

Drosophiles à corps noir et ailes normales.

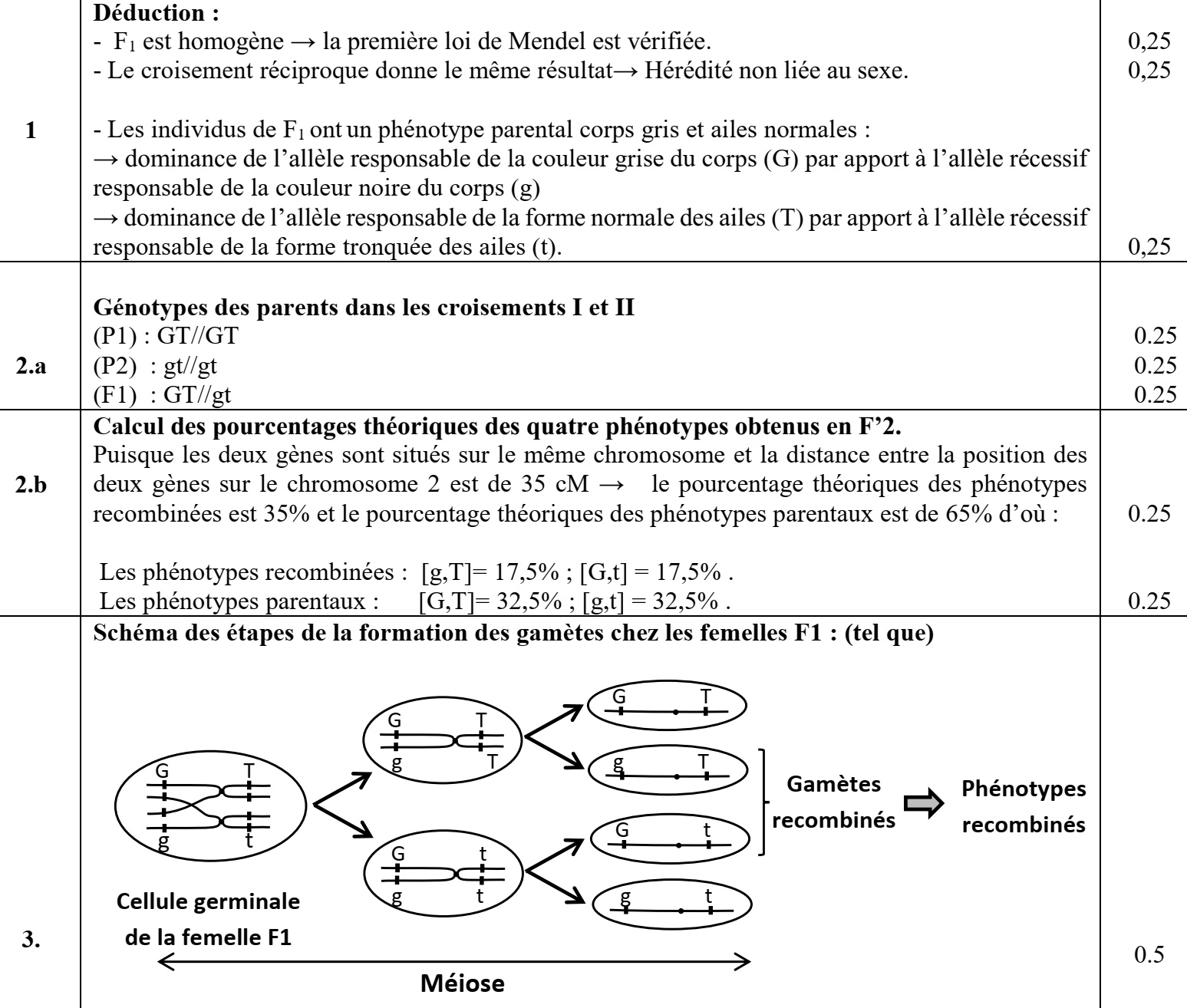

1. Que peut-on déduire du croisement I? (0,75 pt)

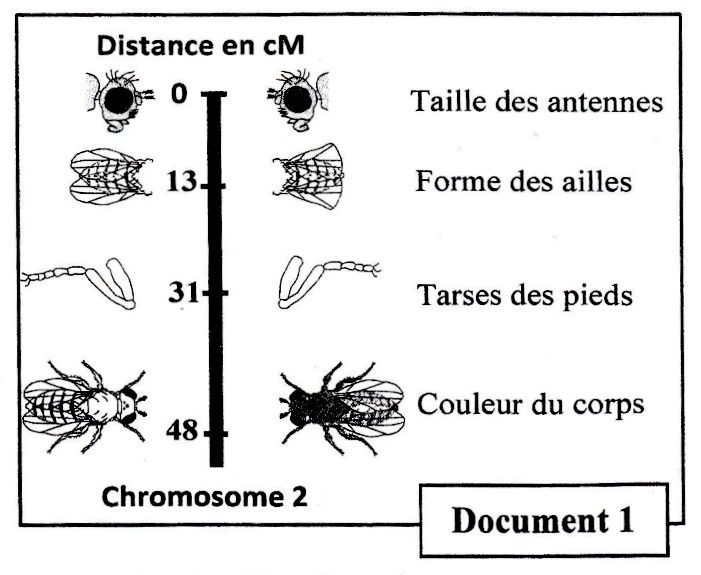

Donnée 2 : Le document (1) représente un extrait de la carte factorielle du chromosome (2) chez la drosophile.

2. En exploitant le document (1) et les deux croisements :

a. Donner les génotypes des parents dans les deux croisements I et II. (0.75 Pt)

b. Calculer les pourcentages théoriques des quatre phénotypes obtenus en F'2. (0.5 Pt)

3. Réaliser un schéma des étapes de la formation des gamètes des femelles F1, expliquant l'apparition des phénotypes recombinés à la génération F'2 en précisant l'emplacement des allèles étudiés. (0.5 pt)

Utiliser les symboles suivants :

G et g pour les allèles responsables de la couleur du corps.

T et t pour les allèles responsables de la forme des ailes.

Correction

Exercice 3 (5 pts)(Unité 3 (SP))

Au cours de cette dernière décennie, un intérêt particulier a été porté sur la Pollution en plastique pétrochimique (Produit industriel à partir des dérivés de pétrole) et notamment la contamination des écosystèmes marins par les microplastiques et les nanoplastiques, qui sont des petites particules provenant de la fragmentation des déchets plastiques. Afin de comprendre quelques aspects de l'impact de la pollution en plastique sur la santé et l'environnement, on propose les données suivantes :

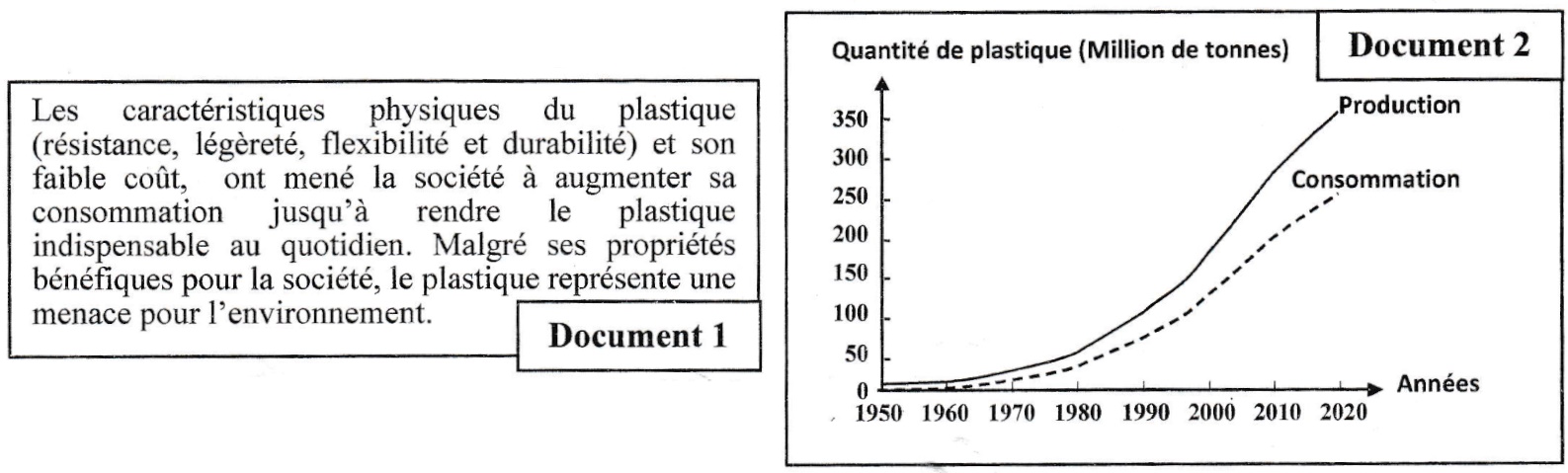

Donnée 1 : le document I présente certaines caractéristiques physiques des plastiques, et le document (2) représente l'évolution de la production et de la consommation mondial en plastique.

1. En exploitant les documents 1 et 2, décrire l'évolution de la production et de la consommation mondiales du plastique et justifier le recours à la consommation croissante du plastique. (1 pt)

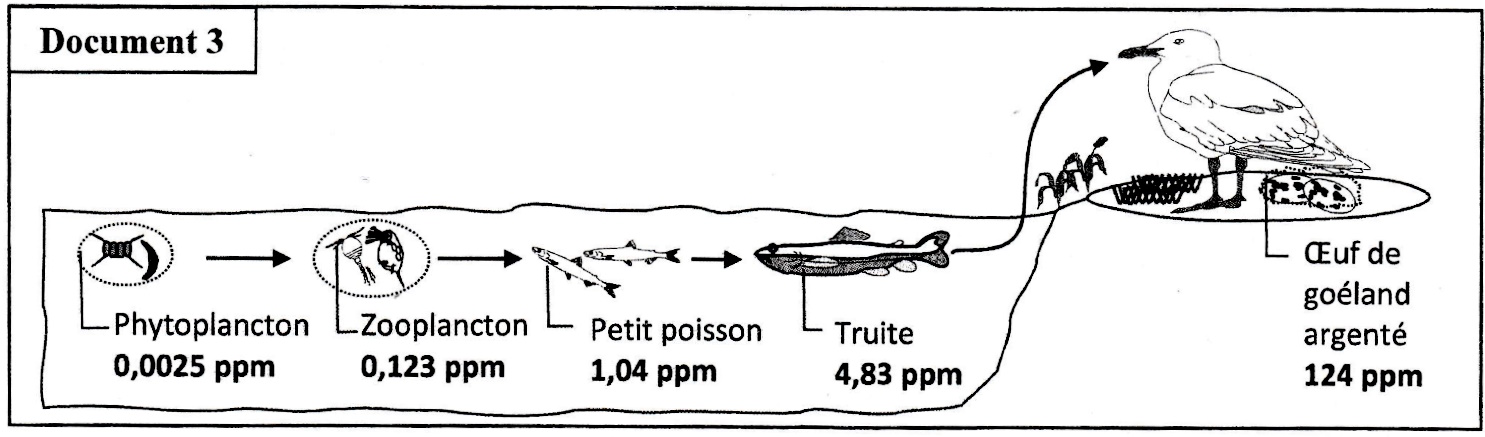

Donnée 2 : pour déterminer le degré de contamination et la distribution des particules de microplastique et de nanoplastique dans un écosystème aquatique, on propose le document 3 qui présente l'évolution de la concentration de ces particules dans les maillons d'une chaine alimentaire de cet écosystème.

2. En se basant sur le document 3, décrire l'évolution de la concentration des particules de plastique dans cette chaîne alimentaire, puis expliquer la concentration observée chez le goéland argenté. (1 pt)

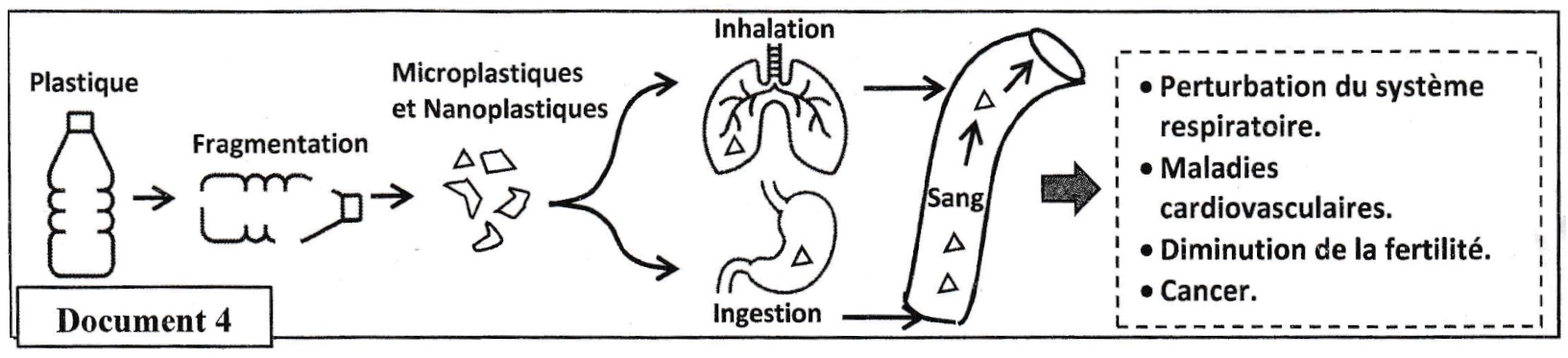

Donnée 3 : Les microplastiques et les nanoplastiques peuvent se retrouver dans les tissus du corps humain par ingestion et inhalation, et provoquent des dommages au niveau de I 'organisme. Le document 4 représente un schéma illustrant les effets de ces particules sur la santé humaine.

3. En se basant sur les données précédentes et le document 4, montrer le danger de la pollution en plastique sur l'environnement et sur la santé. (1 pt)

Donnée 4 : Dans le but de protéger les écosystèmes et la santé humaine contre les effets néfastes des microplastiques et des nanoplastiques, des études cherchent à remplacer le plastique pétrochimique par le bioplastique à base des matières organiques naturelles tels que le maïs, la pomme de terre, les algues ou encore la banane. Le tableau du document 5 présente certaines caractéristiques de ces deux types de plastiques

| Document 5 | Bioplastique | Plastique pétrochimique |

| Ressources | Renouvelables et biodégradables | Épuisables et polluantes |

| Demande de pétrole lors de la fabrication | Faible | Forte |

| Rejet de gaz à effet de serre | Faible | Élevé |

| Toxicité | Nulle | Élevée |

| Cout de production | Élevé | Faible |

4. En vous basant sur le document (5) et vos connaissances, montrer l'intérêt de l'utilisation des bioplastiques comme alternative des plastiques pétrochimiques. Puis proposer deux autres solutions adéquates pour faire face au problème de la pollution par le plastique. (2 pt)

Correction

Exercice 4 (5 pts)(Unité 6)

Les chaînes de montagnes récentes renferment des indices géologiques qui témoignent de leurs étapes de formation. Afin de déterminer l'importance de ces indices dans la reconstitution de I 'histoire d'une chaîne de montagne, on présente les données suivantes :

Donnée 1 : Le Chenaillet est une montagne Ce 2 634 m d'altitude, il fait partie des Alpes qui est une chaîne de collision. Au niveau de cette montagne affleurent des roches de la lithosphère océanique (basaltes en coussin, gabbros et péridotites) formant un complexe ophiolitique.

1- En se basant sur la donnée 1, formuler un problème scientifique lié à la mise en place de ce complexe rocheux. (0.5 pt)

Pour répondre au problème posé, deux hypothèses ont été formulées :

Hypothèse 1 : ce complexe rocheux a subi une subduction avant d'être porté en altitude lors de la collision.

Hypothèse 2 : ce complexe n'a pas subi une subduction, mais une obduction, puis porté en altitude par la collision.

Pour vérifier ces deux hypothèses, une étude comparative a été réalisée entre les ophiolites de Chenaillet et deux antres ophiolites (Queyras et Mont Viso) appartenant à la chaîne alpine. Les données suivantes présentent les résultats de cette étude.

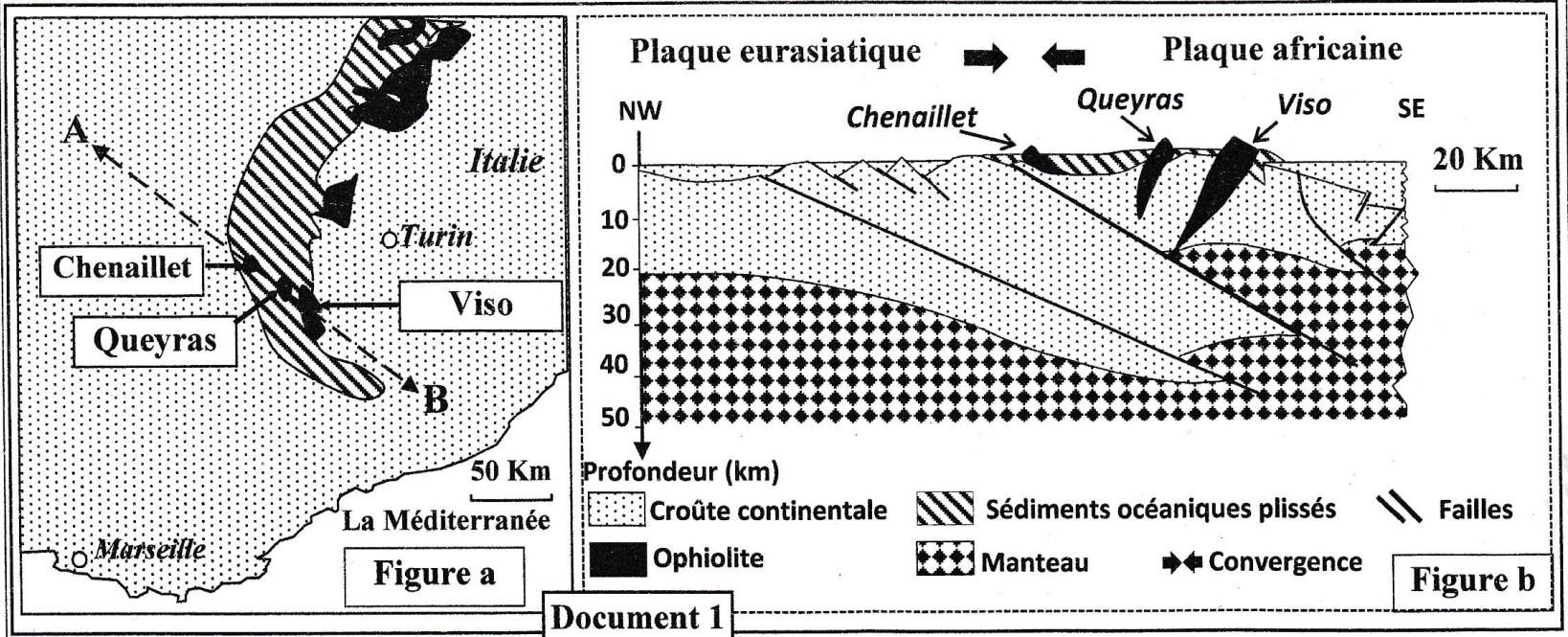

Données 2 : La figure (a) du document (1) présente ure carte simplifiée de la chaîne des Alpes montrant ces sites ophiolitiques et la figure (b) du même document présente une coupe géologique selon le tracé AB de la figure (a).

2- En exploitant les données du document 1, dégager les indices qui témoignent de la fermeture d'un ancien océan et d'une collision. (1.25 pt)

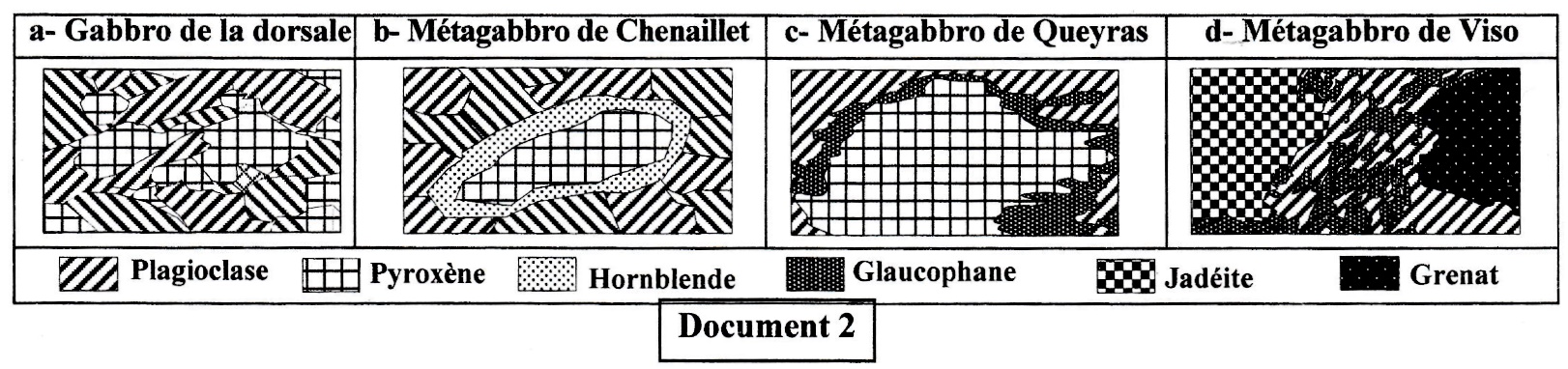

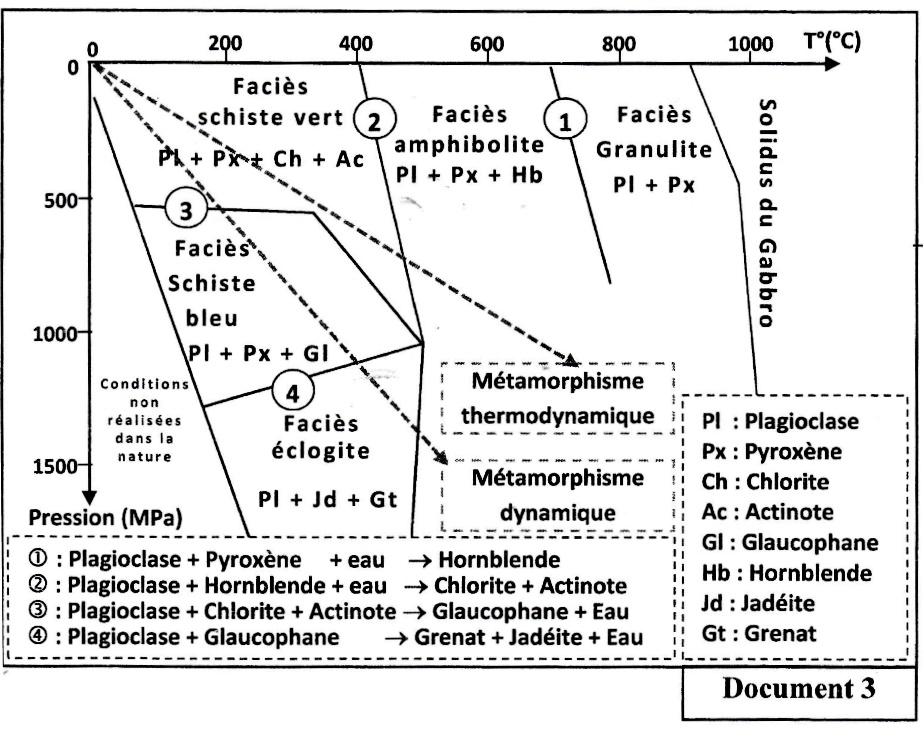

Données 3 : Le document 2 représente des schémas d'observations microscopiques d'un échantillon de gabbro de la dorsale océanique et des échantillons de Métagabbro (roche métamorphique à provenant du Gabbro) relevés dans les trois sites ophiolitiques étudiés.

Le document (3) présente les faciès métamorphiques, les réactions se produisant aux frontières de ces faciès et les types de métamorphisme.

3- En exploitant les données des documents 2 et 3 :

a- Montrer quee Métagabbro de Chenaillet s'est formé suite à un refroidissement et une hydratation du gabbro de la dorsale. (1 pt)

b- Déterminer le faciès du Métagabbro de Queyras et le faciès du Métagabbro de Viso et déduire le type de métamorphisme responsable de leur formation. (1 pt)

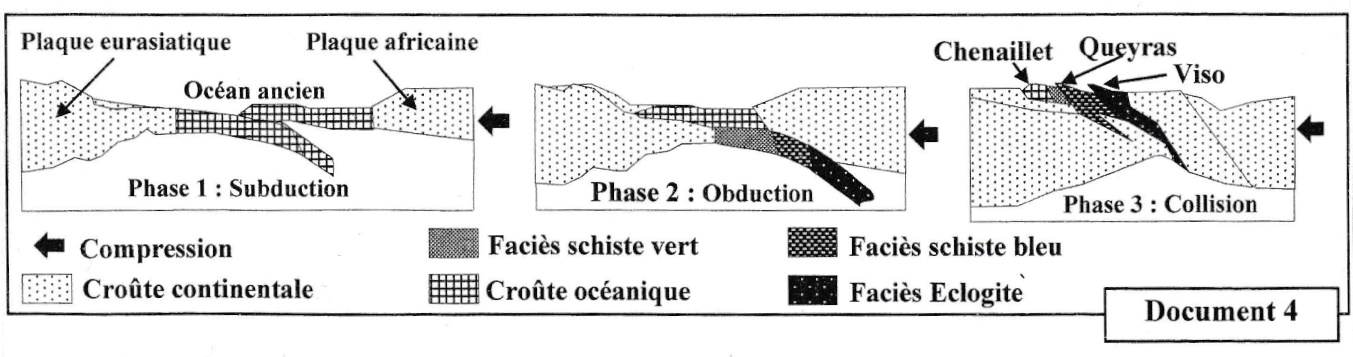

Données 4 : Le document 4 présente un modèle simplifié en trois phases expliquant la mise en place des ophiolites étudié.

4. En se basant sur les données précédentes et le document 4, expliquer les mécanismes de mise en place des ophiolites de Chenaillet d'une part et de Queyras et de Viso d'autre part et vérifier les deux hypothèses proposées. (1,25 pt)

Correction