SP

Normale

2016

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 6)

I. Définissez les notions suivantes : (1pt)

métamorphisme.

minéral indicateur (ou index).

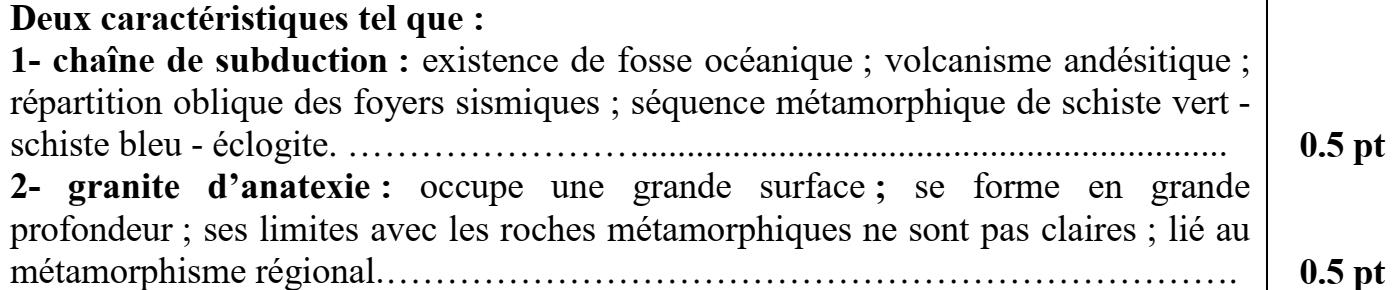

II. Donnez deux caractéristiques :

1 – des chaînes de subduction. (0.5pt)

2 – qui distinguent le granite d’anatexie du granite intrusif. (0.5pt)

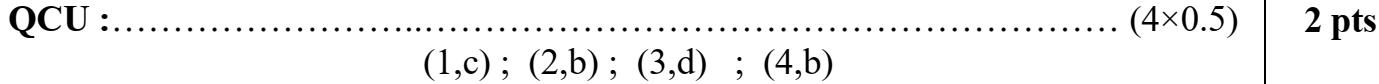

III. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants, et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. (2 pts)

(1 ; …) ; (2 ; …) ; (3 ; …) ; (4 ; …)

1 – Le magma andésitique se forme suite à la fusion partielle d’une roche nommée :

a – l’éclogite.

b – l’argile.

c – la péridotite.

d – le basalte.

2 – Les chaînes de collision résultent de :

a – l’affrontement de deux plaques océaniques sous l’effet des contraintes compressives.

b – l’affrontement de deux blocs continentaux après la fermeture d’un ancien océan.

c – l’effet de forces géologiques extensives en rapport avec la fermeture d’un ancien océan.

d – l’effet de forces géologiques compressives au niveau de la dorsale océanique.

3 – La séquence métamorphique est un ensemble de :

a – roches magmatiques résultantes du refroidissement du même magma.

b – roches ayant subi un même degré de métamorphisme.

c – minéraux ayant subit une température croissante.

d – roches métamorphiques qui résultent de la même roche mère.

4 – Les migmatites :

a – sont des roches appartenant à une auréole métamorphique.

b – sont des roches ayant une texture mixte (grenue et foliée).

c – résultent de la fusion partielle de la péridotite.

d – résultent de la fusion totale du gneiss.

IV. Reliez chaque élément du groupe 1 à la définition du groupe 2 qui lui convient en recopiant le tableau ci-dessous et en le complétant avec les lettres qui correspondent à la définition convenable. (1 pt)

| Groupe 1 : les éléments | Groupe 2 : les définitions |

| 1 – volcanisme andésitique | a – structure de roche qui résulte d’un métamorphisme lié à une forte augmentation de la température et de la pression. |

| 2 – anatexie | b – fusion partielle de roches qui ont atteint un degré maximal de métamorphisme. |

| 3 – gneiss | c – phénomène géologique qui consiste à l’écoulement de lave au niveau des zones de subduction. |

| 4 – faciès métamorphique | d – un ensemble de minéraux qui caractérisent des conditions de température et de pression données. |

Correction

I-

II-

III-

VI-

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (5 points)(Unité 1)

Afin d’étudier l’effet du manque d’exercices sportifs et du tabagisme (usage du tabac) sur les réactions responsables de la libération de l’énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l’étude des données suivantes :

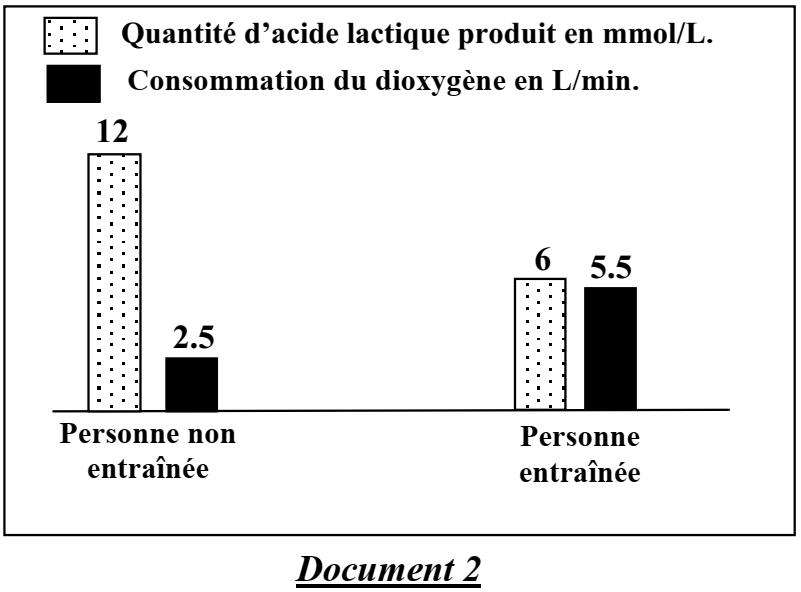

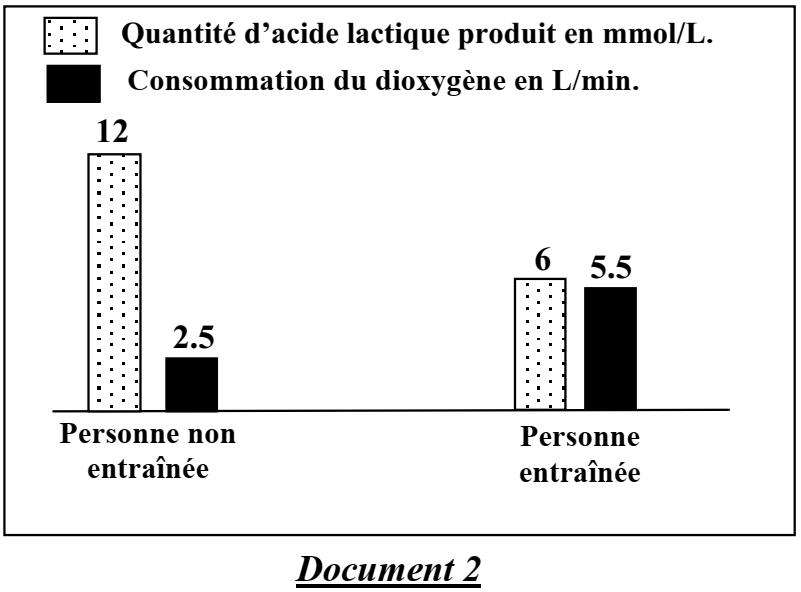

Le manque d’exercices sportifs chez l’Homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l’origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l’une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l’autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d’acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces deux personnes.

| Personne entraînée | Personne non entraînée | |

| Volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire | 11 % | 5 % |

| Activité des enzymes mitochondriales | importante | faible |

| Document 1 | ||

Remarque : le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d’ATP au niveau des fibres musculaires.

1. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez l’augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. (1 pt)

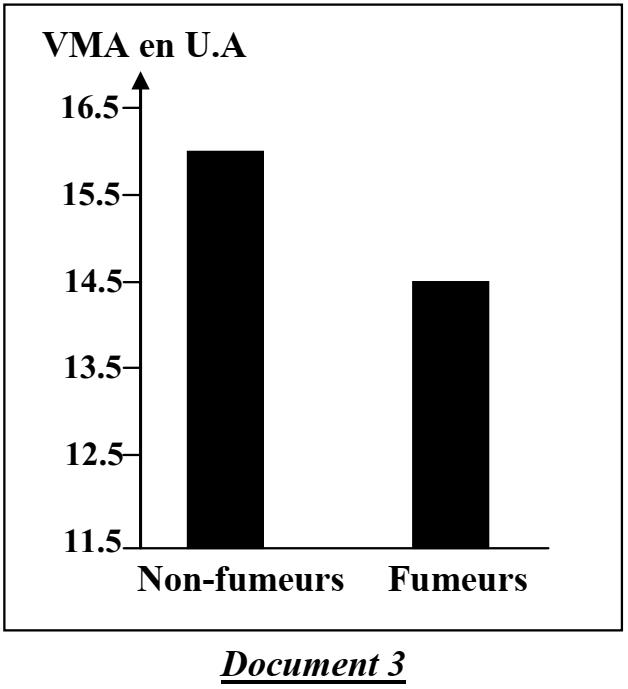

Pour mettre en évidence l’effet du tabagisme sur l’effort musculaire, un groupe d’élèves fumeurs a été soumis à un test de l’endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km/h toutes les deux minutes jusqu’à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie (VMA) exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l’individu testé. Le document 3 représente les résultats, en unités arbitraires, obtenus chez ce groupe d’élèves comparés à un groupe témoin composé d’élèves non-fumeurs

2. En utilisant le document 3, comparez l’endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non-fumeurs. (0.5pt)

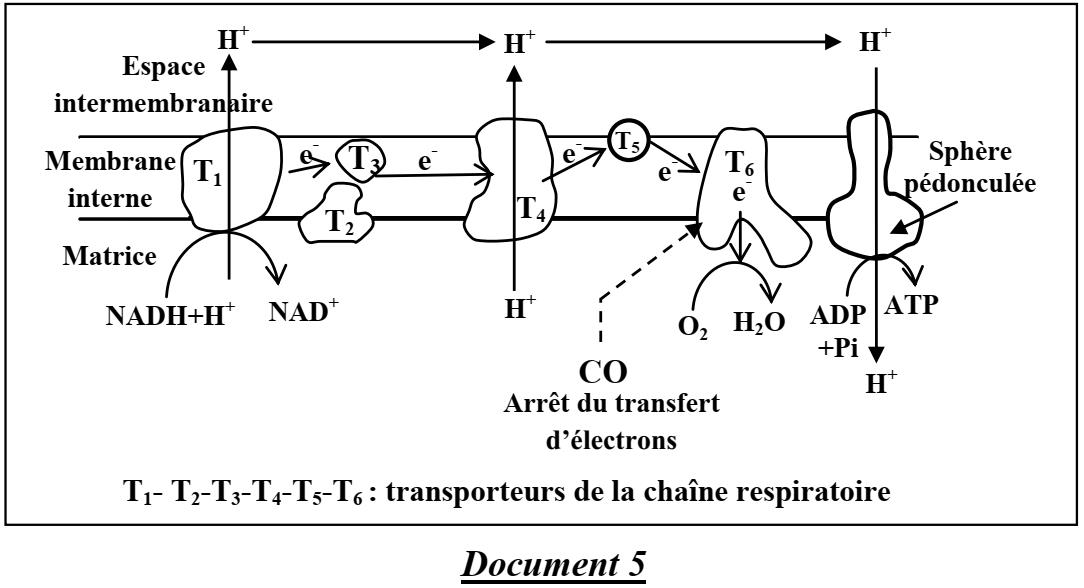

La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone (CO) qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l’hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène fixé sur l’hémoglobine chez des élèves fumeurs et des élèves non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire.

Remarque : l’hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport du dioxygène vers les cellules.

| Quantité du dioxygène en mL/ g de l’hémoglobine | Quantité du monoxyde de carbone en mL/100mL du sang | |

| Non-fumeurs | 1.328 | 0.280 |

| Fumeurs | 1.210 | 2.200 |

| Document 4 | ||

3. À l’aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d’énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. (1.5pt)

Les fumeurs se plaignent souvent de crampes musculaires. Pour expliquer l’origine de ces crampes, on a mesuré, chez des élèves fumeurs et d’autres non-fumeurs, la concentration sanguine de l’acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6.

| Avant l’effort musculaire | Après l’effort musculaire | ||

| Non-fumeurs | fumeurs | ||

| L’acide lactique au niveau du sang veineux | 50 mg/L | 150 mg/L | 500 mg/L |

| pH du sang veineux | 7.4 | 7.38 | 7.35 |

| Document 6 | |||

4. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. (2 pts)

Correction

1-

2-

3-

4-

Exercice 2 : (5 points)(Unité 2, Unité 3)

Pour mettre en évidence l’effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l’information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l’exploitation des données suivantes :

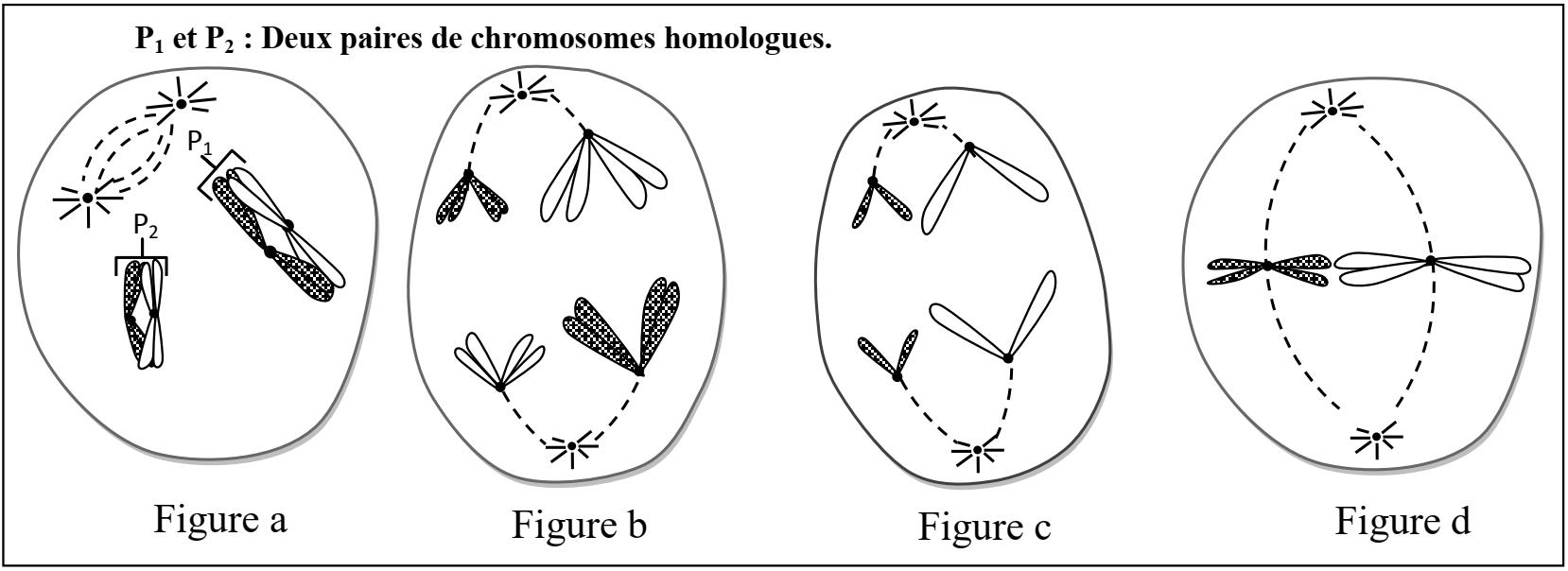

I – les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d’un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est 2n = 4.

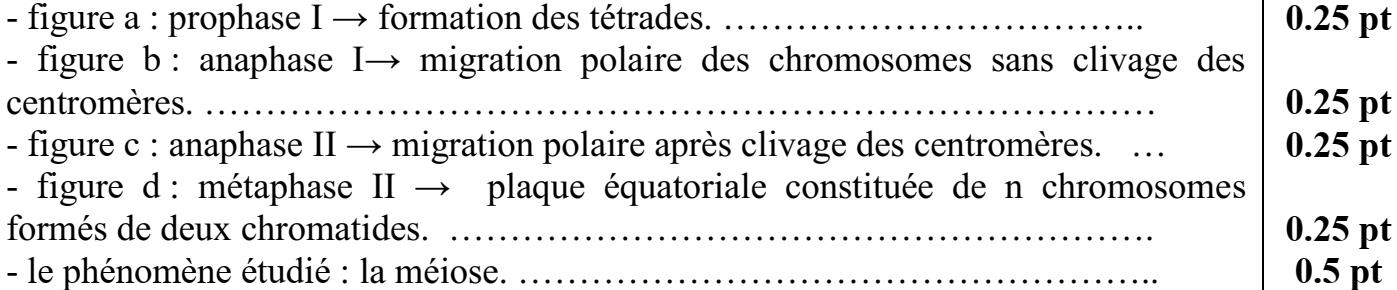

1. Identifiez, en justifiant votre réponse, les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. (1.5pt)

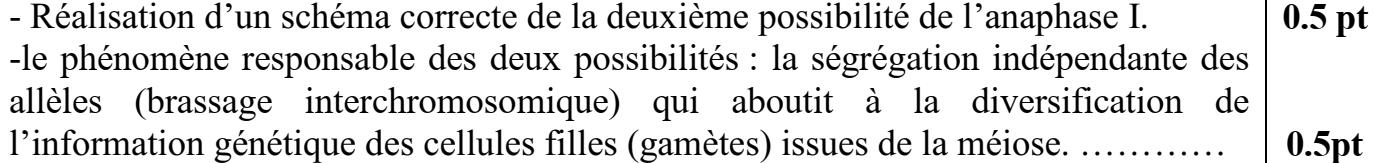

2. Réalisez le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure b du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l’information génétique. (1 pt)

II – Afin d’étudier le mode de la transmission de deux caractères héréditaires chez la Drosophile, on réalise les deux croisements suivants :

Premier croisement : entre des femelles aux yeux rouges et ailes droites (P1) et des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées (P2). La première génération obtenue F1 est constituée uniquement d’individus avec des yeux rouges et des ailes droites.

Remarque : le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats.

Deuxième croisement : entre des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées et des femelles de F1, la génération F2 obtenue compte :

390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites.

380 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées.

120 drosophiles aux yeux rouges et ailes courbées.

110 drosophiles aux yeux pourpres et ailes droites.

Utiliser les symboles R où r pour le caractère ´´couleur des yeux´´ et les symboles D où d pour le caractère ´´forme des ailes´´.

3. En exploitant les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. (1.5pt)

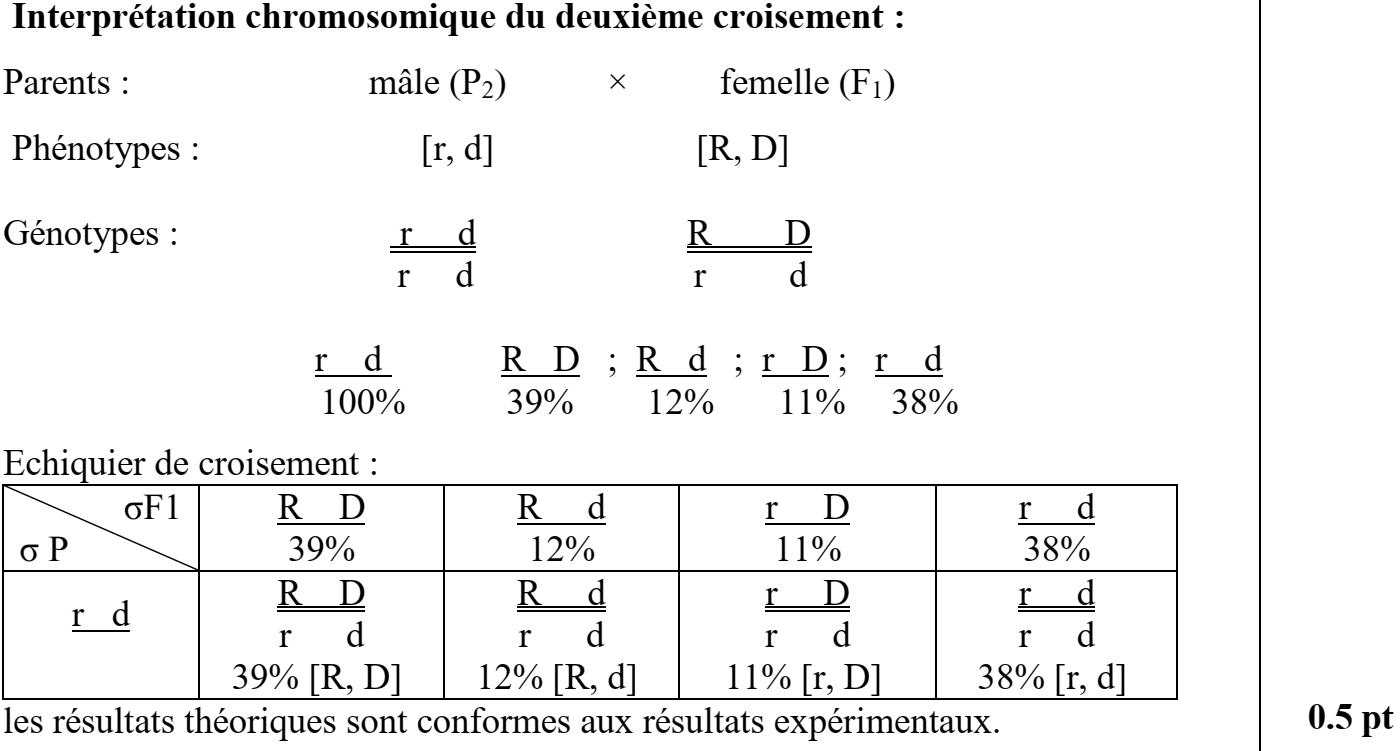

4. Donnez l’interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l’échiquier de croisement. (0.5pt)

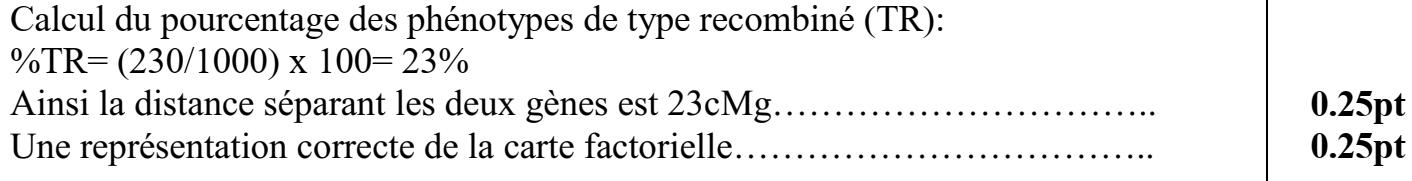

5. Établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. (0.5pt)

Correction

1-

2-

3-

4-

5-

Exercice 3 : (5 points)(Unité 3 (SP))

Au Maroc, Le fleuve Sebou constitue un des milieux de vie de l’Anguille (une espèce de poisson). Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l’effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l’exploitation des résultats d’une étude des eaux du bassin de Sebou. Le site d’étude est indiqué sur la carte du document 1.

Le document 2 montre l’évolution de la productivité de l’Anguille au niveau du fleuve de Sebou depuis 1992 jusqu’à 2004.

1. Décrivez l’évolution de la productivité de l’anguille représentée par le document 2. (1.5pts)

Pour expliquer la variation de la productivité d’anguille observée de 1994 à 1997, un écologiste a proposé deux hypothèses :

Hypothèse 1 : La variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée.

Hypothèse 2 : la variation observée est liée à la pollution des eaux du fleuve Sebou par des polluants résultants des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve.

Pour vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes :

L’activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sebou aboutit à une pollution organique des eaux. 70 % des polluants organiques émis dans les eaux du fleuve proviennent des unités de la production du sucre, du papier et d’huile d’olive. 100 % des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles.

Le tableau du document 3 donne les résultats de mesure de la concentration de trois métaux lourds dans les organes du poisson d’Anguille de Sebou pendant la période de 1994 à 1997, ainsi que les concentrations normales des mêmes métaux lourds selon l’organisation mondiale de la santé (OMS).

| Métaux lourds | Hg | Pb | Cd |

| Concentration dans les organes d’Anguille de Sebou (µg/g Pf*) | 0.58 | 0.51 | 0.16 |

| Concentrations normales selon OMS (µg/g Pf) | 0.5 | 0.4 | 0.1 |

| Document 3 (Pf= poids frais) | |||

2. En se basant sur les données précédentes et le document 3 :

a – Comparez la concentration des métaux lourds dans les organes de l’Anguille de Sebou avec les normes de l’OMS, puis expliquez la différence observée. (1.5pt)

b – Laquelle des deux hypothèses a été vérifiée ? Justifiez votre réponse. (1pt)

3. Proposez deux procédures convenables permettant la sauvegarde de l’équilibre de l’Anguille dans les eaux de Sebou. (1pt)

Correction

1-

2-a-

2-b-

3-