SP

Normale

2018

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 2)

I. Définissez les notions suivantes : (1pt)

Fermentation alcoolique.

Phosphorylation oxydative.

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples (1 ;...); (2 ;...); (3 ;…); (4 ;…) et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1 – La transformation d’une molécule de glucose en deux molécules d’acide pyruvique au niveau du hyaloplasme, s’accompagne d’une :

a. réduction de 2NADH, H+ et de production de 4ATP.

b. oxydation de 2NADH, H+ et de production de 4ATP.

c. oxydation de 2NAD+ et de production de 2ATP.

d. réduction de 2NAD+ et de production de 2ATP.

2 – L’activité de la chaîne respiratoire conduit à une :

a. augmentation de la concentration des protons dans la matrice.

b. diminution de la concentration des protons dans la matrice.

c. augmentation de la concentration des protons dans l’espace inter-membranaire.

d. diminution de la concentration des protons dans l’espace inter-membranaire.

3 – Les étapes de la contraction musculaire sont les suivants : 1 – fixation de l’ATP sur les têtes de la myosine ; 2 – hydrolyse d’ATP ; 3 – rotation des têtes de la myosine ; 4 – libération du Ca2+ ; 5-formation du complexe acto-myosine ; 6 – glissement des filaments d’actine vers le centre du sarcomère. La succession de ces étapes selon l’ordre chronologique est la suivante :

a. 3 → 6 → 4 → 1 → 2→ 5

b. 6 → 4 → 1 → 5→ 2 → 3

c. 4 → 5 → 2→ 3 → 6 →1

d. 1→ 2 → 3 → 6 → 4 → 5

4 – Lors de la phosphorylation de l’ADP, le gradient de protons crée par la chaîne respiratoire est utilisé par :

a. les canaux à protons de la membrane interne de la mitochondrie.

b. l’ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie.

c. les transporteurs d’électrons de la membrane interne de la mitochondrie.

d. les coenzymes de la membrane interne de la mitochondrie.

III. Recopiez le numéro de chaque suggestion, et écrivez devant chacun d’eux « vrai » ou « faux » : (1pt)

1 – Dans la cellule musculaire, le renouvellement de l’ATP à partir de la phosphocréatine, se fait par l’intervention de l’ATP synthase.

2 – Dans la matrice, l’oxydation de NADH,H+ se fait par l’intervention des déshydrogénases.

3 – Dans l’hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2.

4 – Dans la mitochondrie, l’acide pyruvique se transforme en acétyl-coA.

IV. Reliez chaque myogramme enregistré (groupe 1) à l’état des deux stimulations appliquées sur le muscle (groupe 2). Recopiez les couples (1 ;…) ; (2 ;…) ; (3 ;…) ; (4 ;…) et adressez à chaque numéro la lettre correspondante. (1 pt)

| Groupe 1: Myogramme enregistré | Groupe 2 : Application de 2 stimulations efficaces sur le muscle |

| 1 – Fusion complète des deux secousses musculaires. | a – la seconde stimulation est appliquée après l’achèvement de la première secousse musculaire. |

| 2 – Fusion incomplète des deux secousses musculaires. | b – la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence de la première secousse musculaire. |

| 3 – Deux secousses musculaires isolées. | c – la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire. |

| 4 – Une secousse musculaire isolée. | d – la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse musculaire. |

Correction

I-

II-

III-

IV-

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (2.5 points)(Unité 2)

Le diabète de type Mody-2 (Maturity Onset Diabetes of the Young) affecte certaines personnes avant l’âge de 20 ans. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent d’une hyperglycémie permanente. Pour mettre en évidence l’origine génétique de cette maladie on propose les données suivantes :

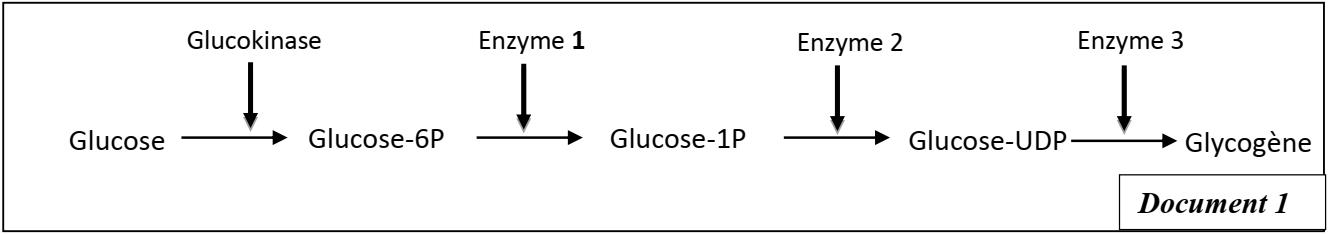

Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène (glycogénogenèse) par l’intervention d’un ensemble d’enzymes dont la glucokinase en fait partie. Le document 1 montre le niveau d’intervention du glucokinase dans la chaîne de réactions de la glycogénogenèse.

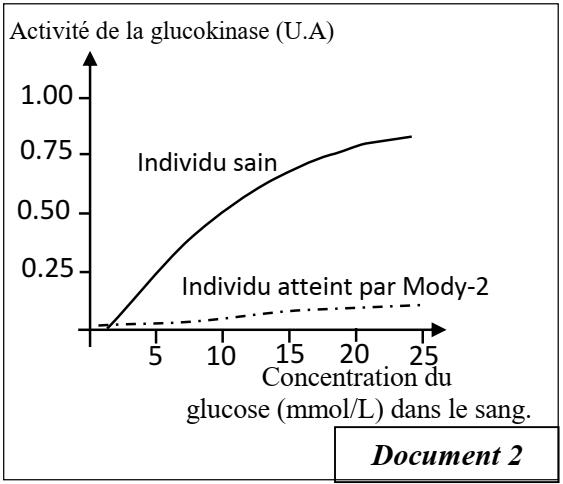

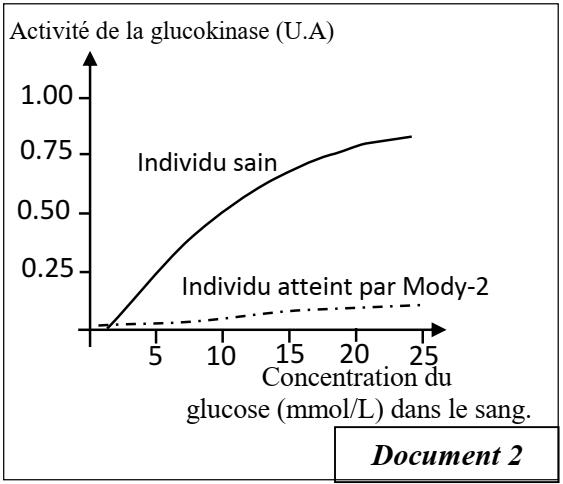

La mesure de l’activité de la glucokinase chez un individu sain et un autre atteint par la maladie MODY-2 a donné les résultats présentés dans le document 2.

1. À partir des documents 1 et 2 :

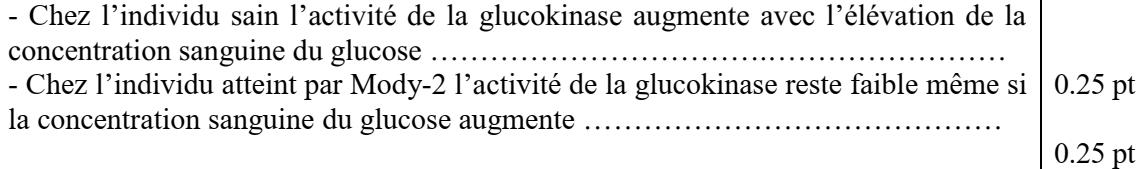

a – Décrivez les variations de l’activité de la glucokinase chez l’individu sain et l’individu atteint par Mody-2. (0.5pt)

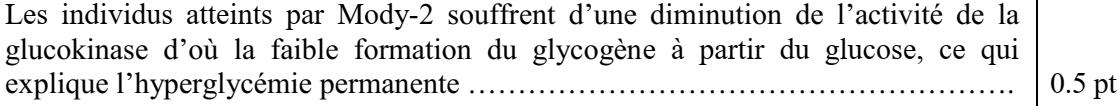

b – Expliquez l’hyperglycémie permanente chez l’individu atteint par Mody-2. (0.5pt)

Pour déterminer l’origine génétique de cette maladie, on propose les documents 3 et 4.

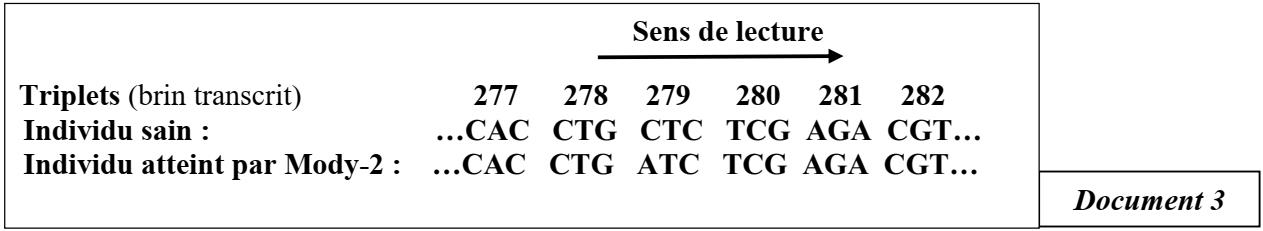

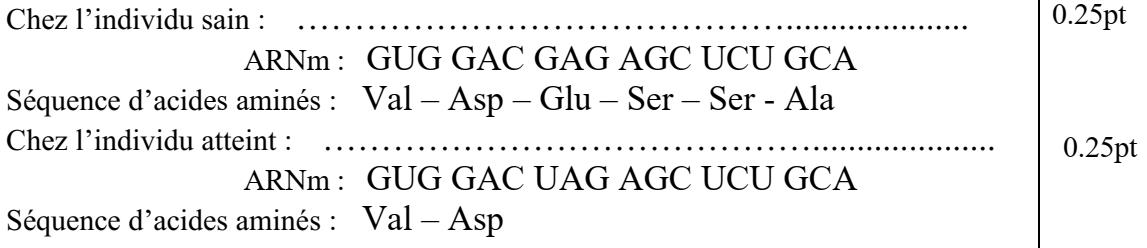

Le document 3 présente une partie du brin transcrit du gène de la glucokinase chez un individu sain et un autre atteint de Mody-2, et le document 4 présente un extrait du code génétique.

2. En vous basant sur les documents 3 et 4, déterminez la séquence d’acides aminés correspondante à chaque partie du gène de la glucokinase chez l’individu sain et l’individu atteint par Mody-2. (0.5pt)

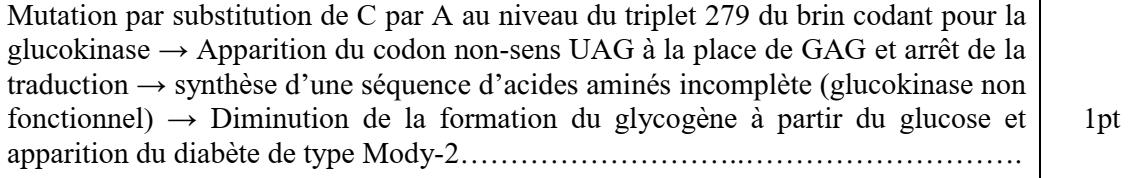

3. À partir de ce qui précède expliquez l’origine génétique du diabète de type Mody-2. (1 pt)

Correction

1-a-

1-b-

2-

3-

Exercice 2 : (2.5 points)(Unité 3)

Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez le lapin, on propose l’exploitation des résultats des deux croisements suivants :

– Premier croisement : entre deux races pures de lapins, l’une présente un pelage à poils longs (angora) de couleur uniforme et l’autre a pelage à poils courts de couleur panaché de blanc. La première génération (F1) est constituée d’individus à poils courts de couleur panaché de blanc.

– Deuxième croisement : entre des femelles de F1 et des mâles à pelage à poils longs de couleur uniforme. Ce croisement a donné une génération F2 composée de :

338 lapins à poils courts de couleur panaché de blanc ;

341 lapins à poils longs de couleur uniforme ;

12 lapins à poils longs de couleur panaché de blanc ;

9 lapins à poils courts de couleur uniforme.

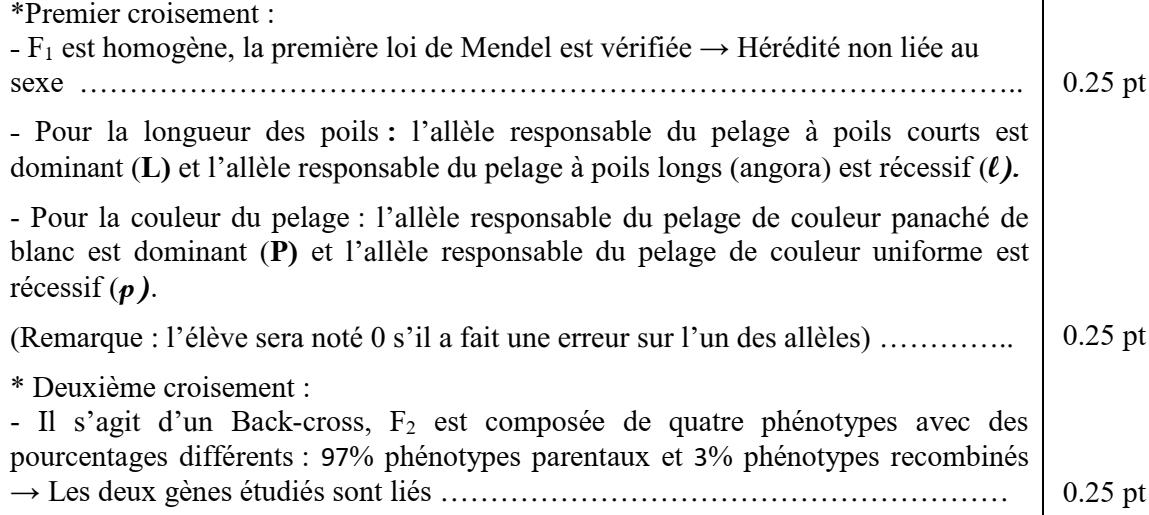

1. En vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. (0.75pt)

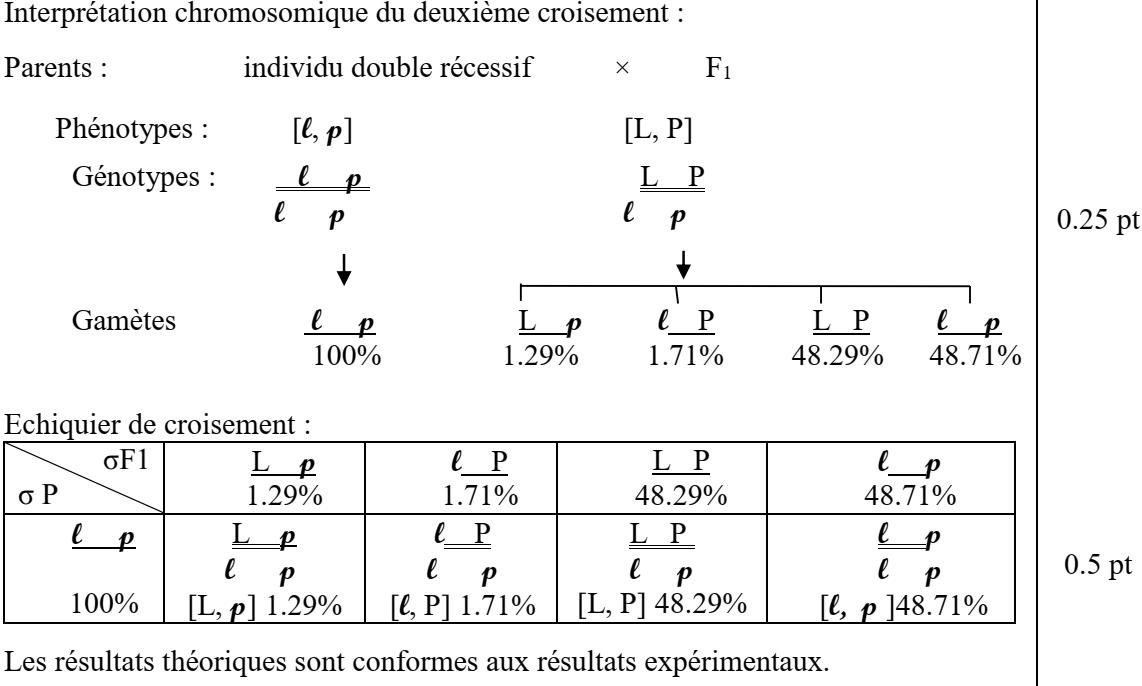

2. Donnez l’interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l’échiquier de croisement. (0.75pt)

Utiliser les symboles L et l pour le caractère ´´longueur des poils´´ et les symboles P et p pour le caractère ´´ couleur des poils ´´.

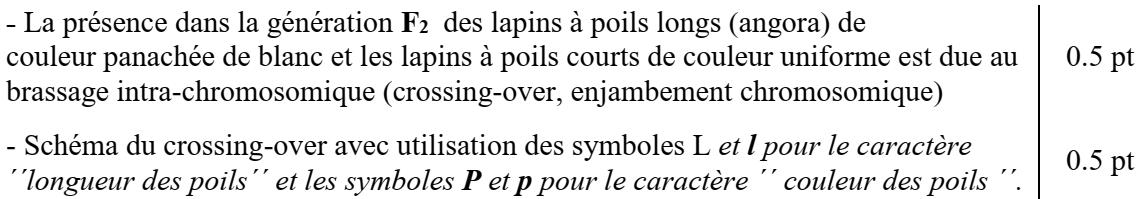

3. Déterminez le phénomène responsable de l’apparition des lapins à poils longs de couleur panaché de blanc et des lapins à poils courts de couleur uniforme dans la génération F2. Expliquez ce phénomène par un schéma. (1 pt)

Correction

1-

2-

3-

Exercice 3 : (5 points)(Unité 3 (SP))

Dans la région de Taourirt – Zaio, le fleuve de la Moulouya est affecté par les rejets domestiques et par l’activité industrielle. Pour mettre en évidence l’impact de ces actions sur les eaux de la Moulouya, on propose les données suivantes :

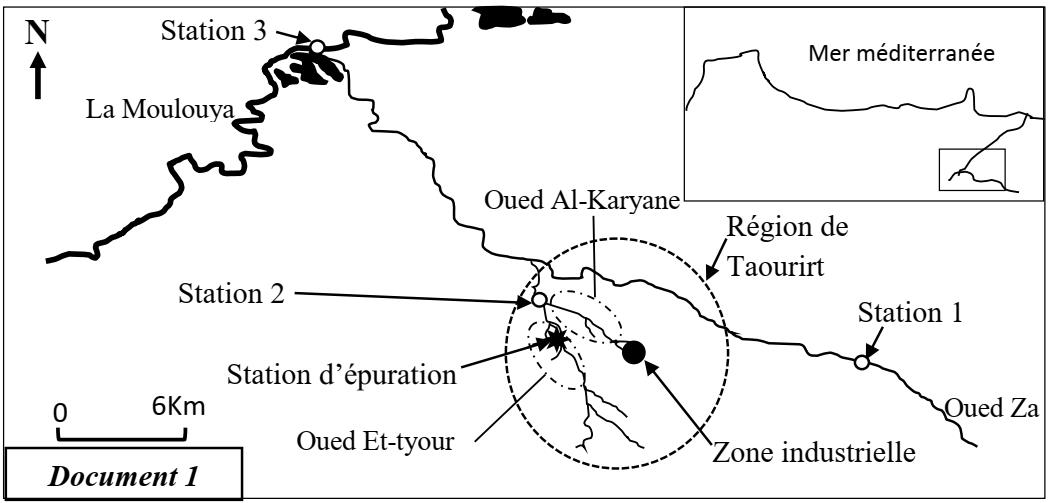

Oued Za (avec ses affluents : oued Al-Kariyane et oued Et-tyour) est l’un des principaux affluents de la Moulouya de la région de Taourirt. La démographie croissante et le développement continu du secteur industriel ont un impact direct sur les cours d’eau d’oued Za. Dans le but d’évaluer la qualité de ces eaux, une étude a été menée en 2010 au niveau de trois stations :

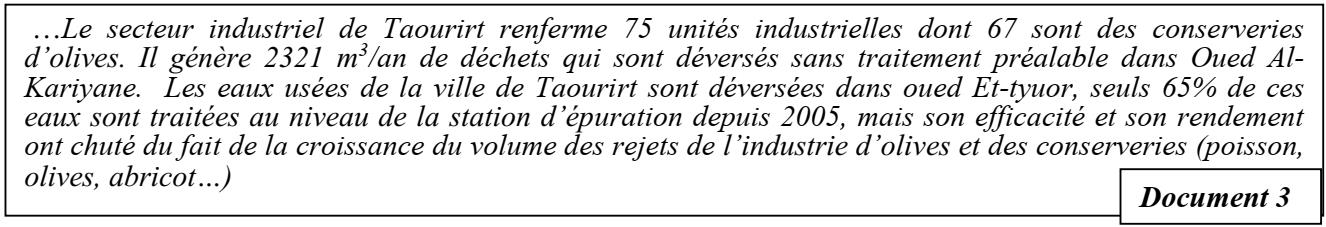

Le document 1 montre la localisation d’oued Za et ses affluents et des trois stations d’étude (la station 1 est considérée comme station de référence). Le document 2 présente les résultats de mesure de quatre critères de la qualité des eaux des trois stations. Le document 3 donne des informations sur la nature des activités industrielles dans la région de Taourirt et sur l’état de sa station d’épuration.

| DBO5 (mg/L) | O2 dissout (mg/L) | Matières en suspension (mg/L) | NH+4 (mg/L) | |

| Station 1 (référence) | 1 | 8.46 | 125 | 0.109 |

| Station 2 | 881.6 | 0.1 | 3530 | 7.852 |

| Station 3 | 8 | 7.13 | 212 | 0.133 |

| Document 2 | ||||

1. En exploitant les documents 1, 2 et 3 :

a – Comparez les valeurs des mesures réalisées dans les stations 2 et 3 aux valeurs de la station 1. (1pt)

b – Expliquez les résultats enregistrés dans la station 2 en précisant son impact sur les eaux du fleuve Moulouya. (1.5pt)

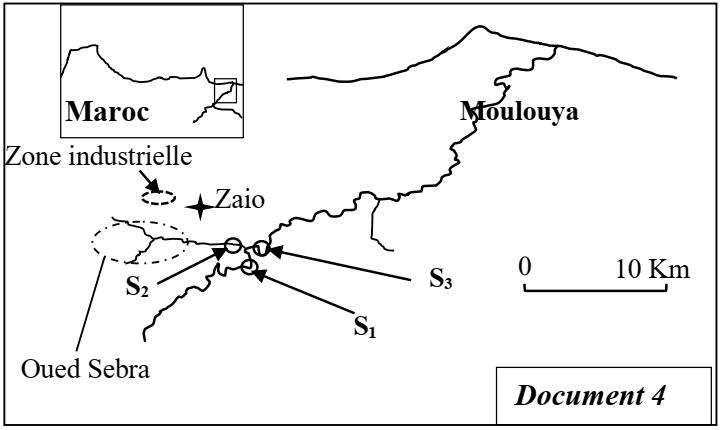

La zone industrielle de la ville de Zaio renferme une usine de sucrerie qui déverse ses rejets industriels, constitués principalement de matière organique et chimique, directement dans oued Sebra (affluent de Moulouya). Cet oued reçoit aussi les rejets domestiques de la ville de Zaio.

En 2011 les rives de la Moulouya de la région ont jeté des tonnes de poissons morts. Pour déterminer la cause de la mort de ces poissons, une analyse d’échantillons d’eau (juillet 2011) a été réalisée dans trois stations S1, S2 et S3 représentées sur la carte du document 4 (la station S1 est considérée comme station de référence). Le document 5 présente les résultats de cette analyse.

| Matières en suspension mg/l | O2 dissous mg/l | DBO5 mg/l | |

| S1 (référence) | 13.5 | 9.2 | 0.8 |

| S2 | 1350 | 0 | 3650 |

| S3 | 548 | 1.2 | 280 |

| Document 5 | |||

2. En exploitant les données des documents 4 et 5, expliquez la mort des poissons dans la Moulouya. (1.75pt)

3. En vous basant sur les données précédentes, proposez trois procédés appropriés pour réduire la pollution des eaux de la Moulouya. (0.75 pt)

Correction

1-a-

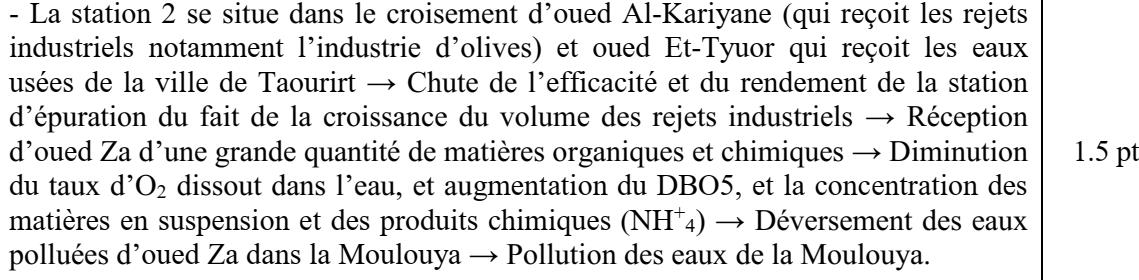

1-b-

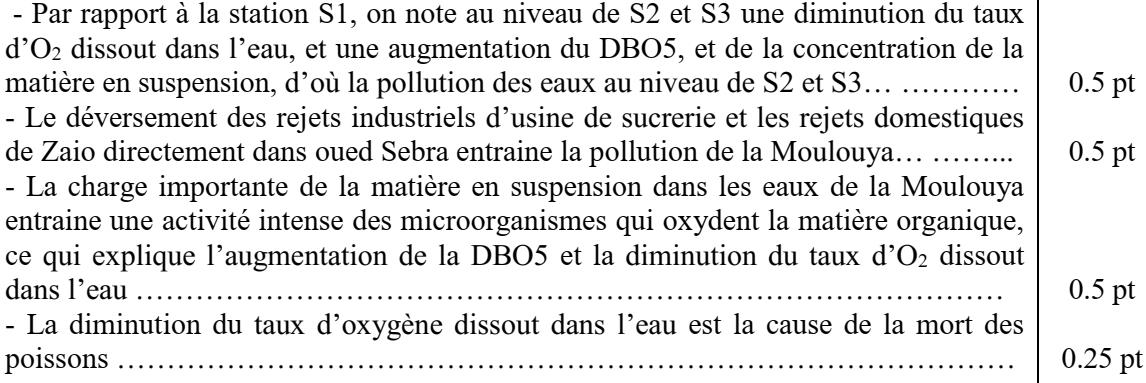

2-

3-

Exercice 4 : (5 pts)(Unité 6)

Les Alpes européennes forment une chaîne de montagne qui s’étend sur 1 200 km entre la Méditerranée au Sud et le Danube à l’Est. Les Alpes occidentales montrent le long de 150 km la plupart des unités de cette chaîne de montagnes. On considère actuellement que les Alpes sont le résultat de la fermeture d’un ancien océan suite à la convergence et la confrontation de la plaque européenne et la plaque africaine. Pour déterminer les conditions et les étapes de la formation de cette chaîne on propose les documents suivants :

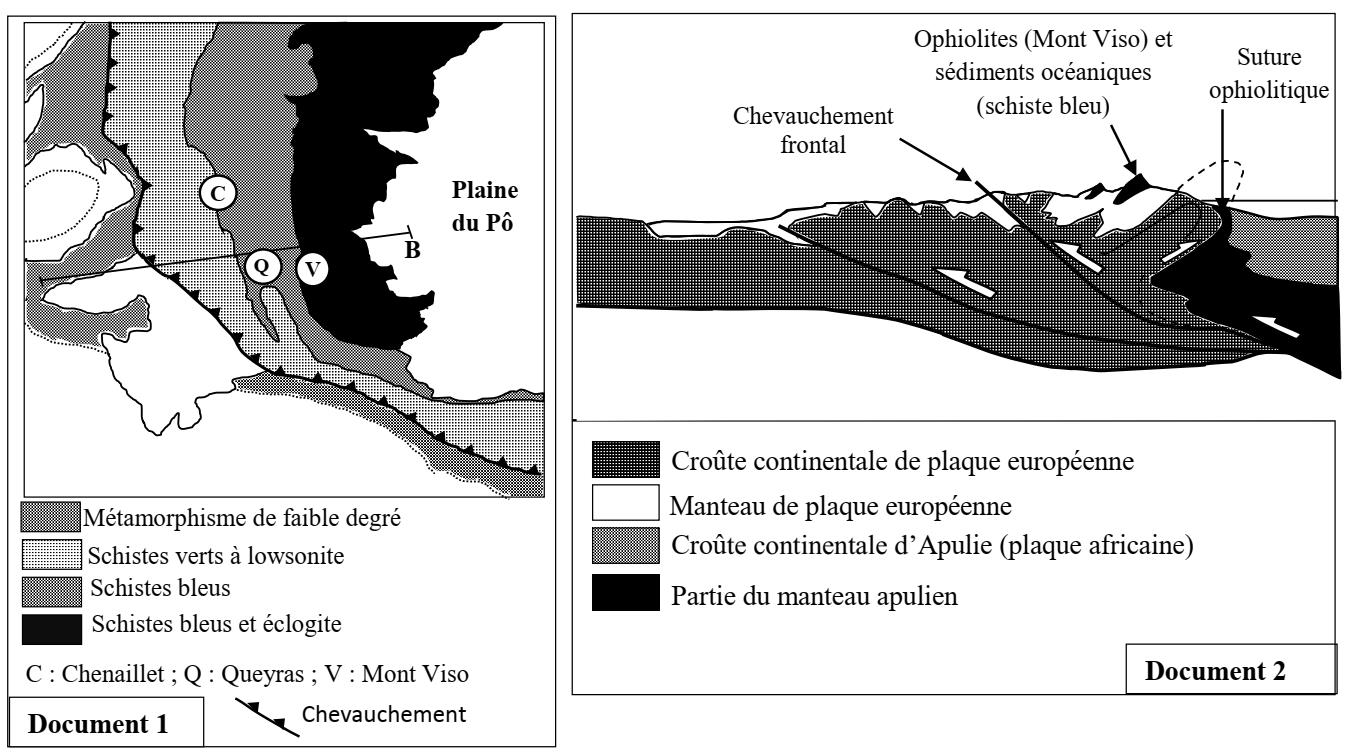

Le document 1 présente une carte géologique simplifiée des zones internes des Alpes occidentales, et le document 2 présente une coupe géologique dans la région étudiée selon l’axe AB.

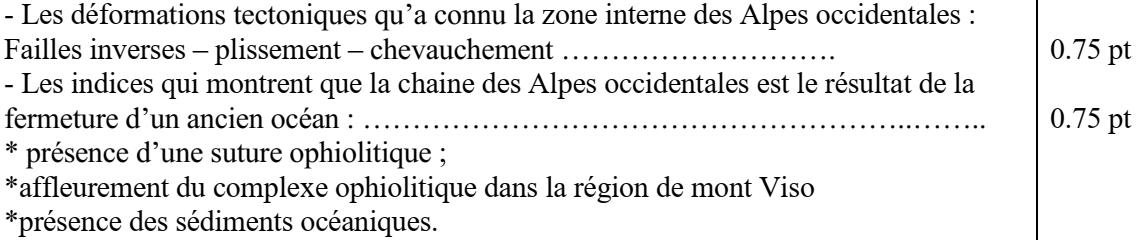

1. Relevez des documents 1 et 2 les déformations tectoniques qu’a connu la zone interne des Alpes occidentales et les indices qui montrent que cette zone est le résultat de la fermeture d’un ancien océan. (1.5pt)

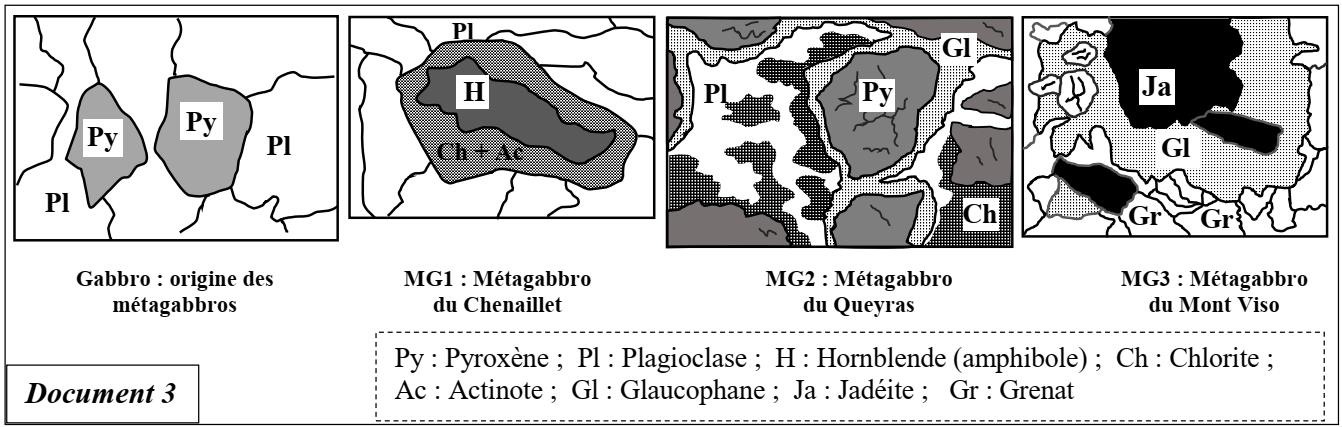

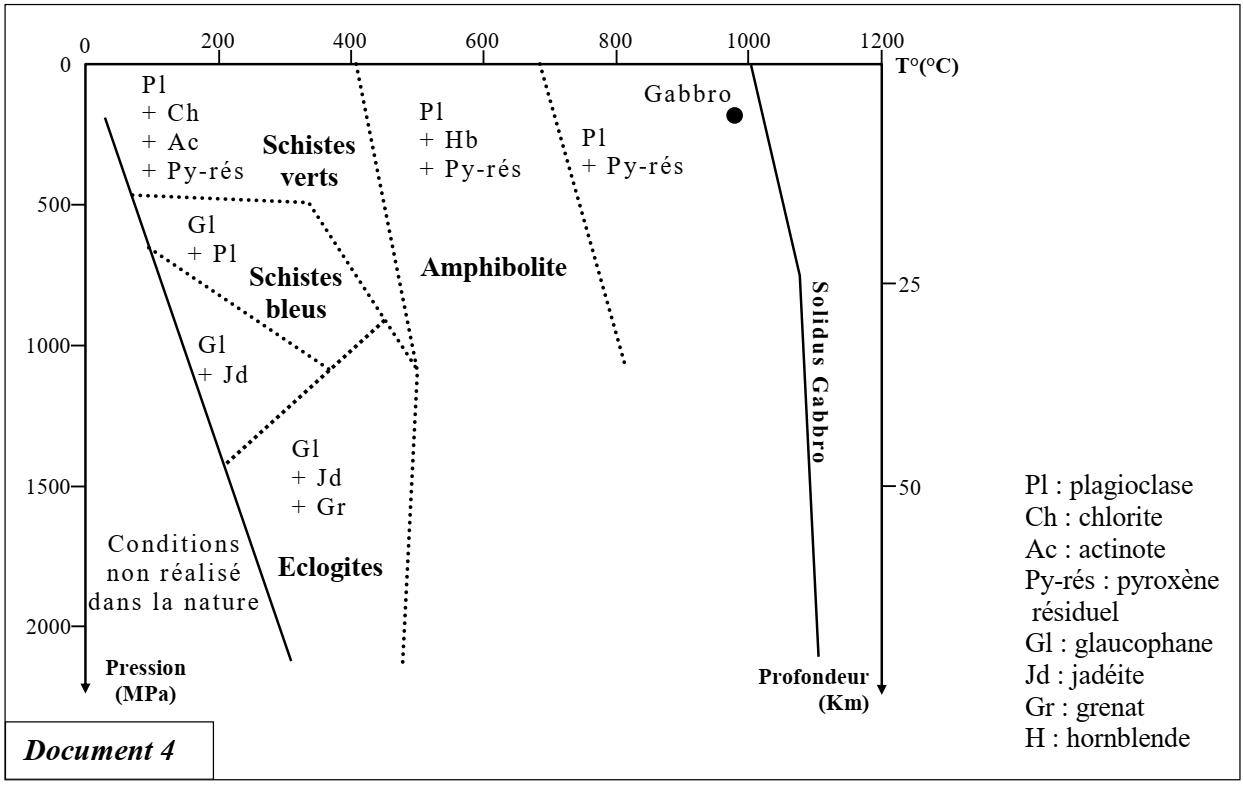

Parmi les roches qui affleurent dans le massif de Chenaillet, Queyras et le mont Viso on trouve des roches métamorphiques. Le document 3 présente trois lames minces de trois métagabbros appartenant à la région étudiée et une lame mince du Gabbro et le document 4 présente les domaines de stabilité de certains minéraux indicateurs (index) selon les variables géothermiques (Pression et Température).

2. Sachant que la transformation de la hornblende donne l’actinote et la chlorite, et en exploitant les documents 3 et 4, montrez que les roches MG1, MG2 et MG3 sont des indices d’une subduction qui a précédé la confrontation de la plaque européenne et la plaque africaine en précisant le type de métamorphisme à l’origine de la formation des roches étudiées. (2 pts)

3. En vous basant sur vos réponses précédentes et vos connaissances, réalisez trois schémas explicatifs montrant les étapes de la formation de la chaîne alpine. (1.5 pts)

Correction

1-

2-

3-