SP

Rattrapage

2019

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 3 (SP))

I. Définissez les notions suivantes : (1pt)

Lexiviat.

Fertilisant organique.

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples (1 ;...); (2 ;...); (3 ;…); (4 ;…) et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1 – L’effet de serre est le résultat de la pollution de l’air par :

a. les rayonnements radioactifs.

b. le méthane (CH4).

c. l’azote N2.

d. l’hydrogène H2.

2 – L’eutrophisation des lacs résulte de :

a. la prolifération de ses êtres vivants.

b. l’enrichissement de ses eaux par le calcium.

c. l’enrichissement de ses eaux par les nitrates.

d. l’enrichissement de ses eaux par les pesticides chimiques.

3 – La pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de :

a. l’utilisation excessive des engrais chimiques.

b. lexiviat.

c. l’utilisation excessive des pesticides.

d. polluants industriels.

4 – Les déchets radioactifs du type B sont de :

a. forte activité radioactive et de courte durée de vie.

b. forte activité radioactive et de longue durée de vie.

c. faible activité radioactive et de courte durée de vie.

d. faible activité radioactive et de longue durée de vie.

III. Recopiez le numéro de chaque suggestion, et écrivez devant chacun d’eux « vrai » ou « faux » : (1pt)

1 – Le biogaz résulte de l’oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l’action des microorganismes.

2 – Les pluies acides résultent de l’interaction de l’eau atmosphérique avec le complexe CFC.

3 – L’amincissement de la couche d’ozone résulte de l’interaction des oxydes du soufre avec les molécules d’ozone.

4 – La demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée.

IV. Reliez chaque élément du groupe 1 à la définition qui lui convient du groupe 2. Recopiez les couples (1 ;…) ; (2 ;…) ; (3 ;…) ; (4 ;…) et adressez à chaque numéro la lettre correspondante. (1 pt)

| Groupe 1 : | Groupe 2 : |

| 1 – DBO5 | a – indicateur de l’état du sol basé sur le peuplement des macro-invertébrés. |

| 2 – IB | b – indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l’oxydation biologique de la matière organique dans un litre d’eau pendant cinq jours en obscurité. |

| 3 – IBQS | c – indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l’oxydation chimique de la matière organique dans un litre d’eau. |

| 4 – DCO | d – indicateur d’estimation de la pollution des eaux basé sur son peuplement en invertébrés aquatiques. |

Correction

I-

II-

III-

IV-

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (5 points)(Unité 1)

L’ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toutes activités cellulaires. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation des molécules organiques en adoptant des voies métaboliques différentes.

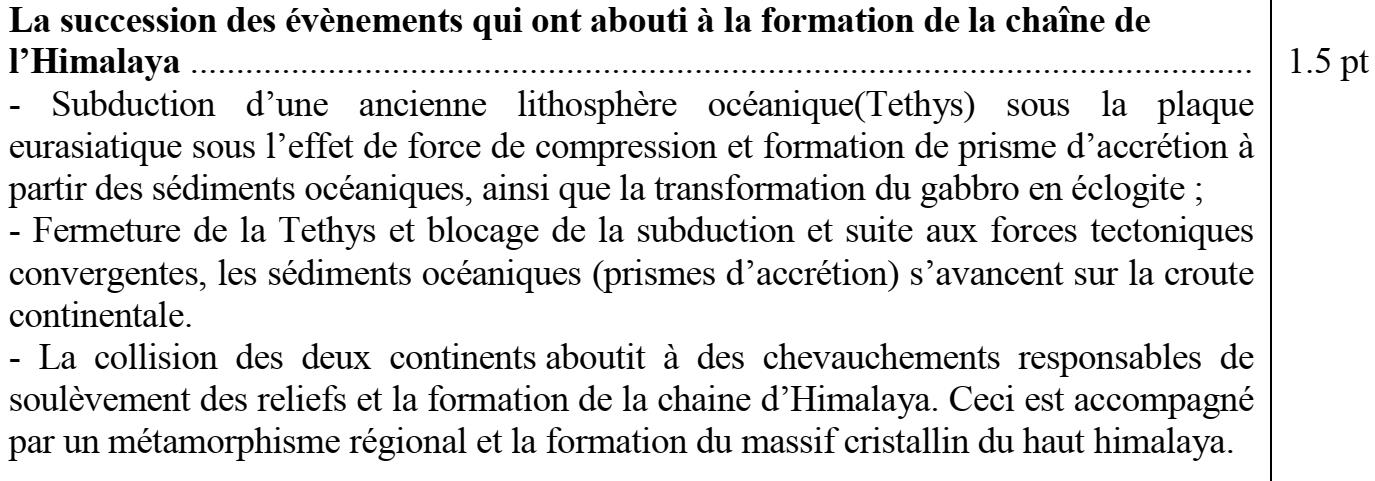

Afin d’expliquer la différence de la taille des colonies chez deux souches de levure de boulangerie P et G (Saccharomyces cerevisiae) et sa relation avec la voie métabolique adoptée on propose les données suivantes :

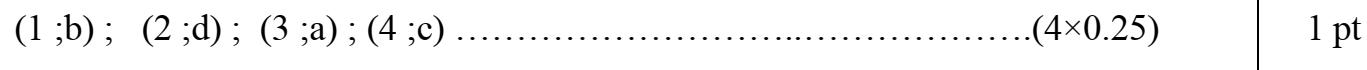

Dans deux boîtes de Pétri identiques, on cultive les deux souches de levures sur un milieu gélosé complet contenant notamment 5 % de glucose et abondamment oxygéné. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l’aspect des colonies des levures au début et à la fin de cette culture.

1. Sachant qu’une colonie est le résultat de la multiplication des cellules :

a. Comparez les résultats à la fin de culture (document 1) pour les deux souches de levures P et G. (0.5 pt)

b. Proposez une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. (0.5 pt)

Pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de glucose et abondamment oxygéné placé à une température constante, puis on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l’ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2. Une observation des deux souches de levures au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d’obtenir les résultats présentés par le document 3.

2. En exploitant les résultats présentés par les documents 2 et 3, déduisez la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. (1.5 pt)

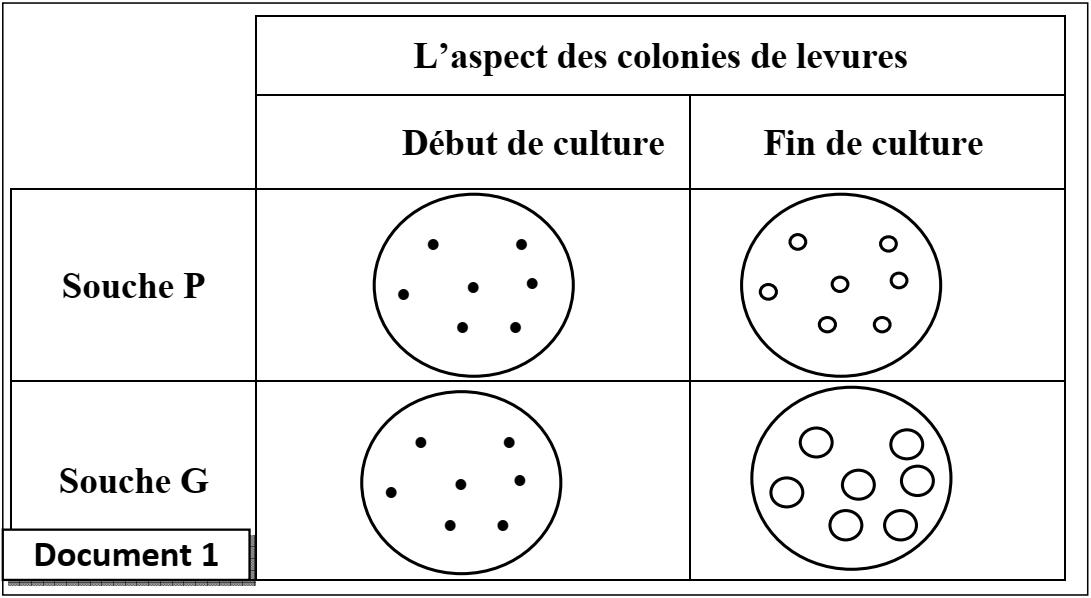

Pour comparer l’activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le triphényl-tétralozium sur chaque colonie des deux souches G et P. Parallèlement, on a mesuré la quantité d’ATP produite par les souches G et P et calculé le rendement énergétique respectif pour chacune de deux souches.

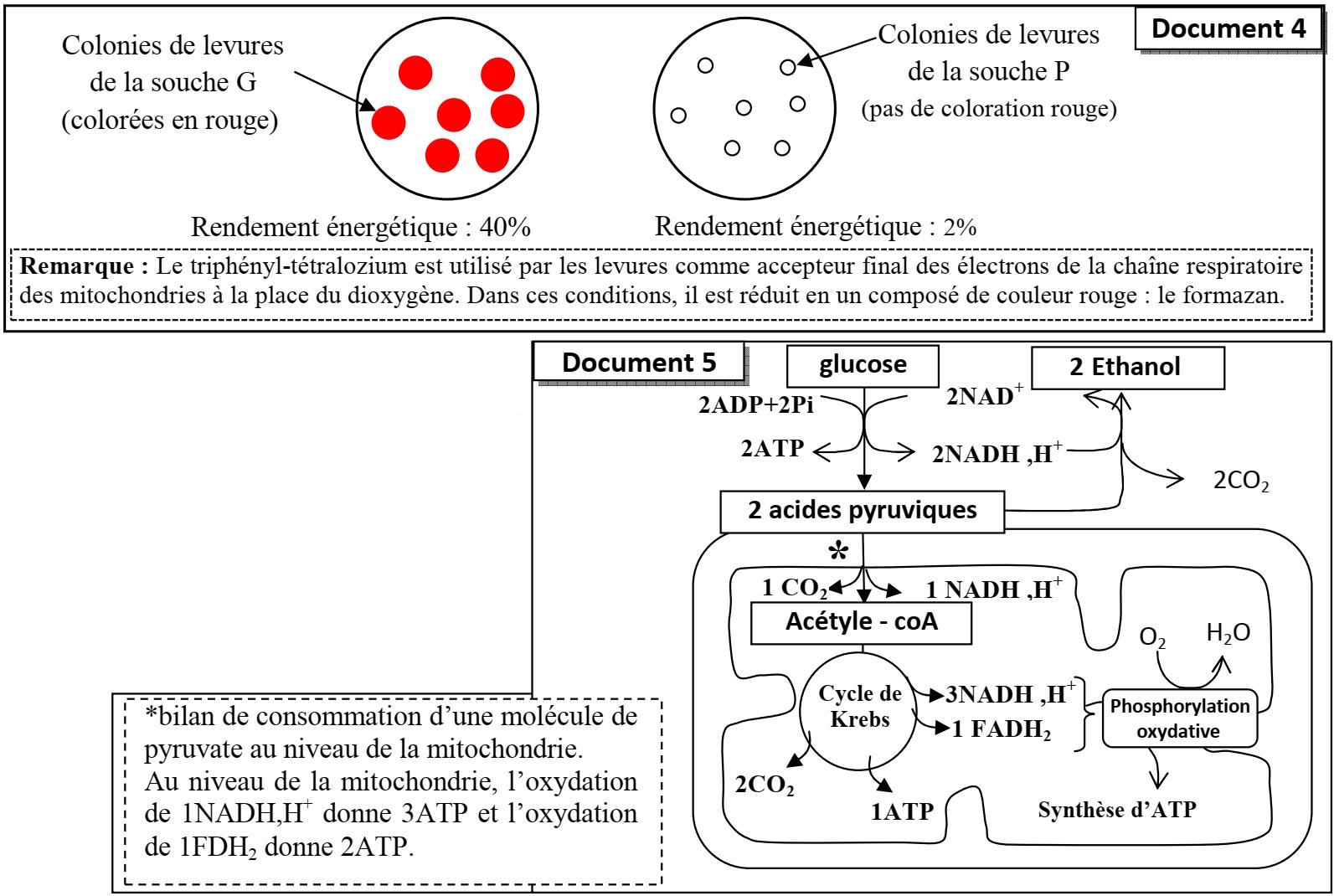

Le document 4 présente les résultats obtenus. Le document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G pour produire l’ATP.

3. En utilisant les données des documents 4 et 5 expliquez la différence du rendement énergétique observée chez les deux souches P et G. (1.5 pt)

4. En mettant en lien la taille des colonies, la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée, vérifiez votre hypothèse. (1pt)

Correction

1-a-

1-b-

2-

3-

4-

Exercice 2 : (5 points)(Unité 2, Unité 3)

Dans le cadre de l’étude de la transmission de l’information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes :

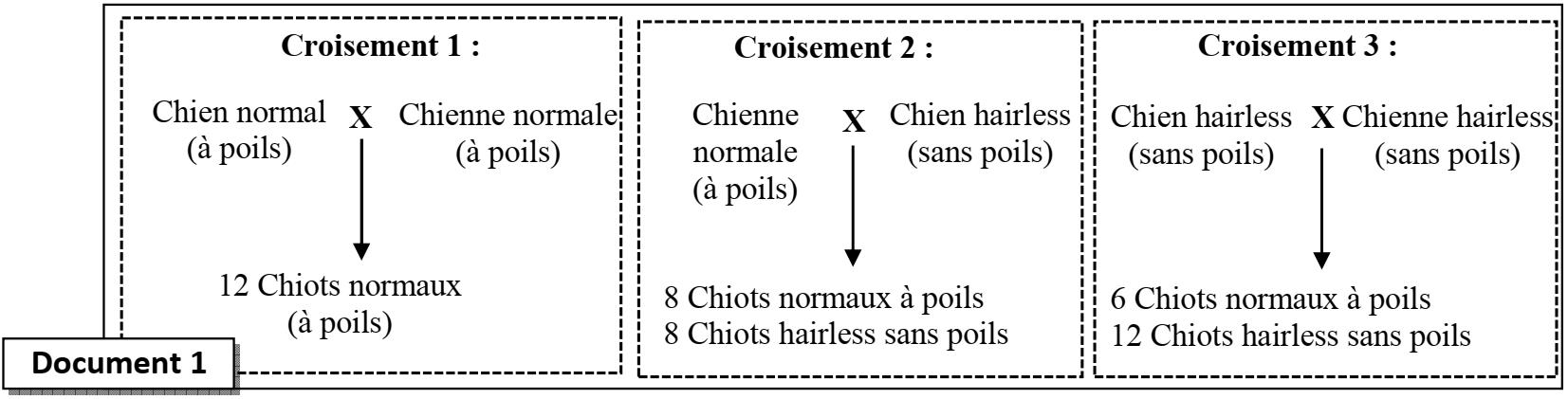

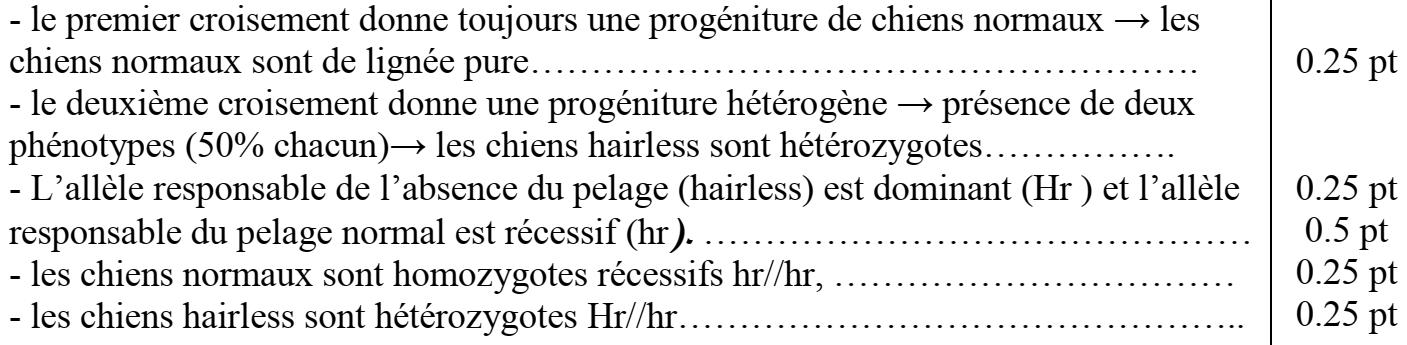

Le caractère de pilosité chez la race des chiens mexicains est gouverné par un gène non lié au sexe à deux allèles (Hr et hr). Pour sélectionner une souche de chiens mexicains à peau nue (chiens hairless), un éleveur a réalisé plusieurs fois des croisements entre des mâles et des femelles de phénotypes différents (présence ou absence de poils). Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1.

1. À partir des résultats du croisement 1 et 2, donnez les génotypes probables des chiens normaux et des chiens hairless, justifiez votre réponse. (1.5 pts)

2. Donnez l’interprétation chromosomique du croisement 3 en vous aidant par un échiquier de croisement. (1 pt)

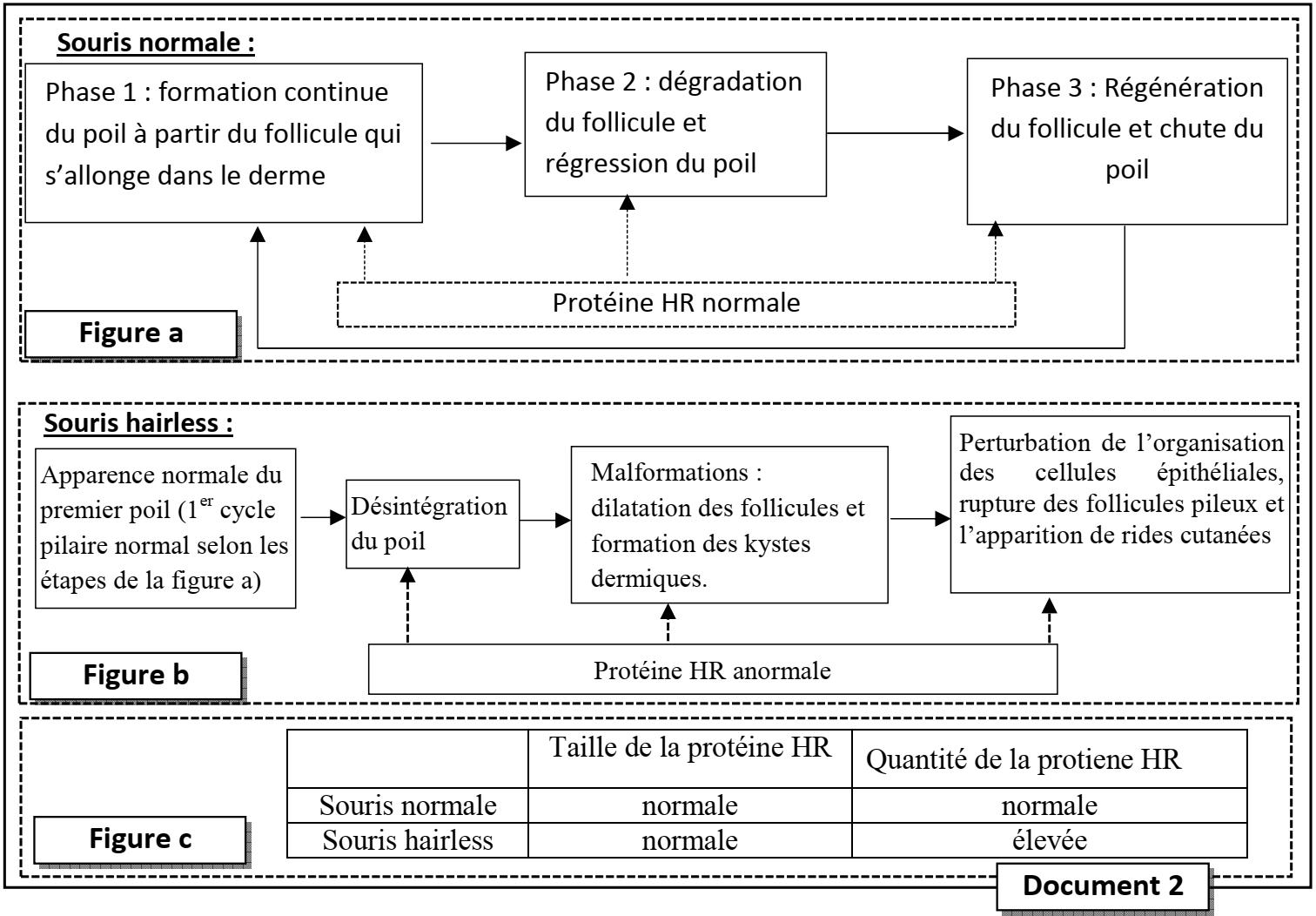

Pour expliquer l’absence de pilosité chez les mammifères, on propose l’étude de l’alopécie totale (absence totale de poils) chez les souris. Ce phénotype résulte de l’incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil.

Le maintien du cycle des follicules pileux fait intervenir une protéine structurale et régulatrice nommée HR qui se localise dans le noyau et régule la synchronisation de la différenciation des cellules épithéliales dans les follicules pileux et leur renouvellement cyclique.

Le document 2 présente les phases du cycle pileux chez une souris normale (figure a) et une souris hairless (figure b) et les résultats d’une étude moléculaire de la taille et la quantité de la protéine HR chez les deux souris (figure c).

3. En vous basant sur le document 1, comparez les données de la souris normale à celles de la souris hairless, puis déduisez la relation protéine-caractère. (1.5 pt)

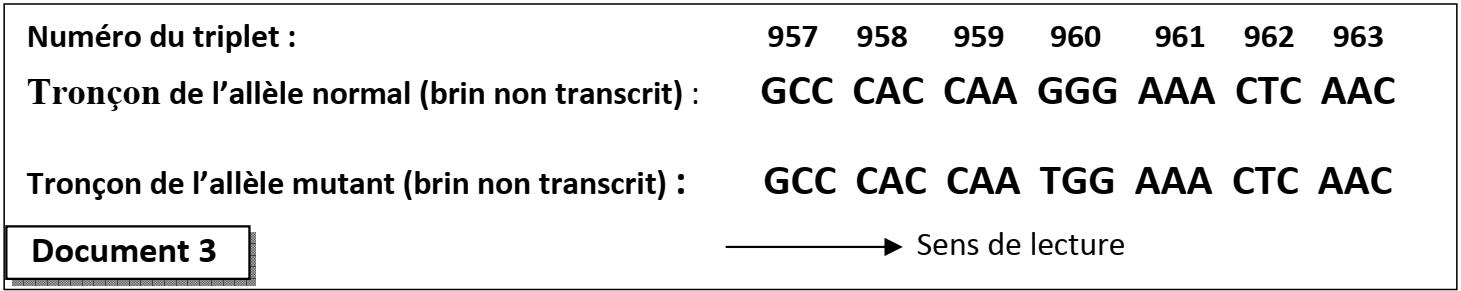

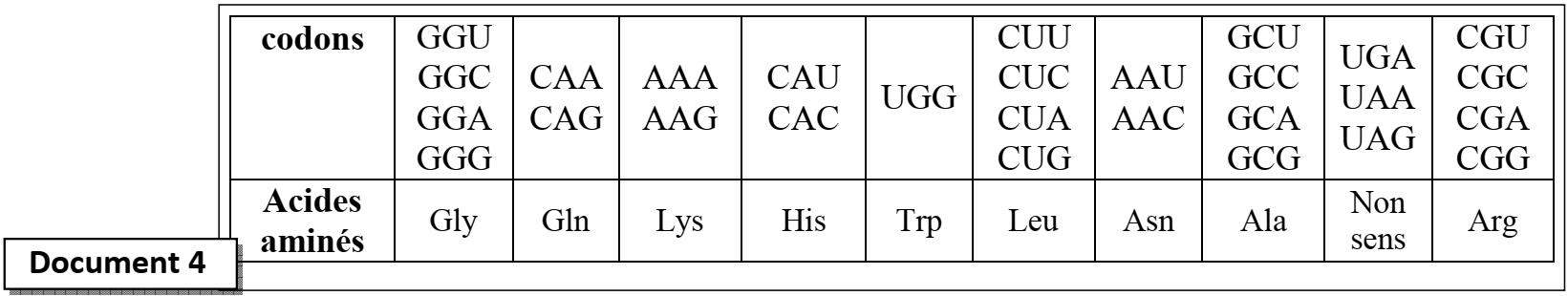

La synthèse de la protéine HR est contrôlée par un gène à deux allèles. Le document 3 présente un tronçon du brin non transcrit de l’allèle normal chez une souris normale et un tronçon du brin non transcrit de l’allèle mutant chez une souris hairless. Le document 4 présente un extrait du tableau du code génétique.

4. En utilisant les données du document 3 et 4, déterminez la séquence d’ARNm et la séquence des acides aminés correspondante à chaque tronçon du gène contrôlant la synthèse de la protéine HR chez les deux souris étudiées et expliquez l’apparition du caractère hairless chez les souris. (1 pt)

Correction

1-

2-

3-

4-

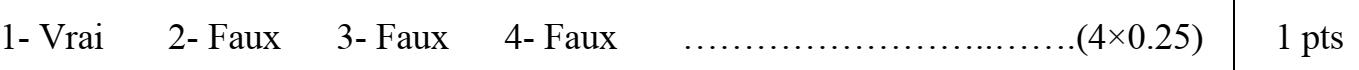

Exercice 3 : (5 points)(Unité 6)

La chaîne de l’Himalaya s’étend sur 3 000 km entre l’Inde et l’Asie et comprend trois unités tectoniques formées il y a 55 millions d’années. Pour déterminer les phénomènes géologiques accompagnant la formation de cette chaîne on propose les documents suivants :

Le document 1 présente une carte géologique simplifiée de l’Himalaya (figure a), et une coupe géologique dans la même chaîne de montagne (figure b).

1. En exploitant le document 1 déterminez deux phénomènes géologiques à l’origine de la formation de l’Himalaya. (1pt)

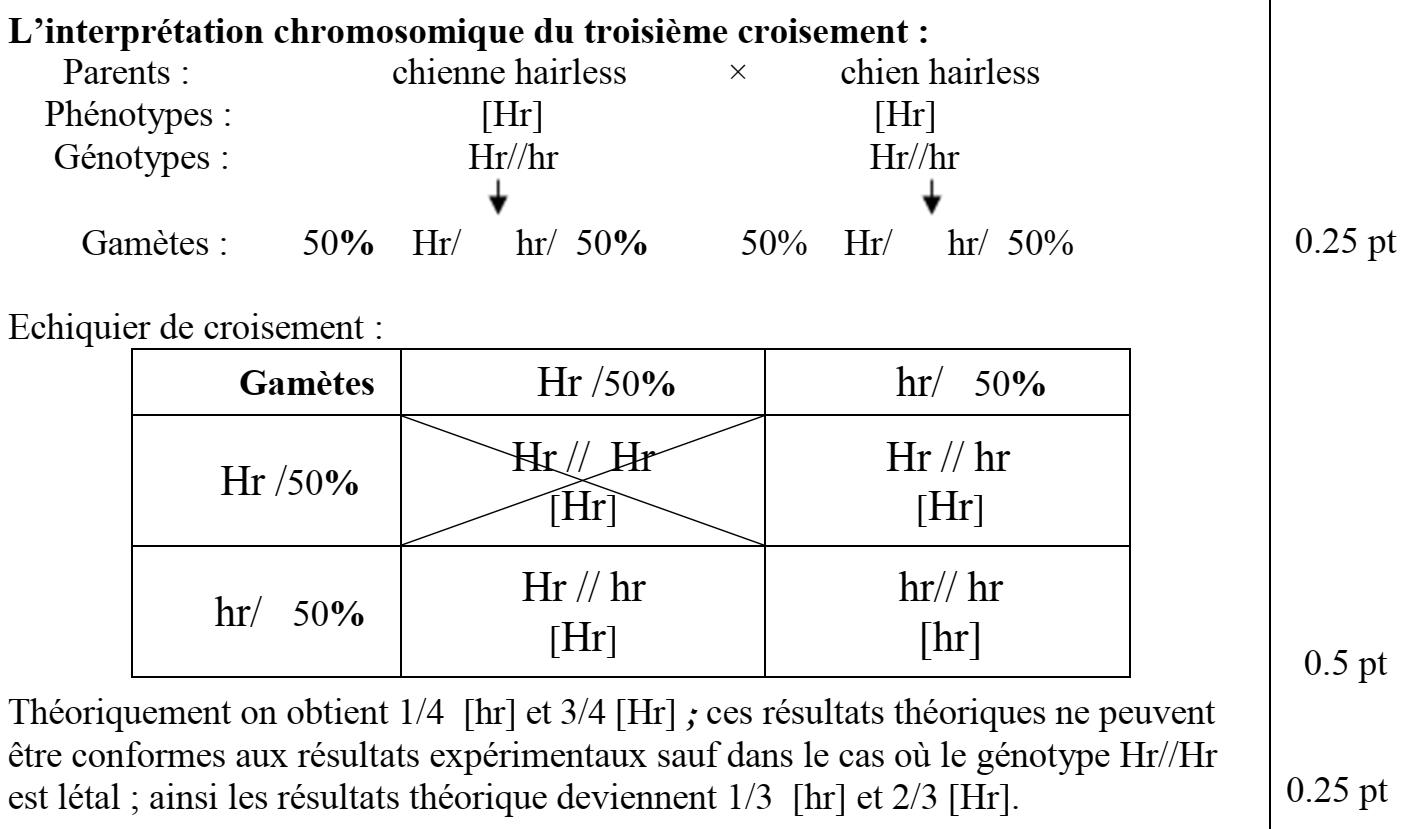

L’étude géophysique de l’unité du haut Himalaya a permis l’obtention des résultats présentés par le document 2.

2. Décrivez la variation de la température de la lithosphère au niveau de cette unité (document 2), puis expliquez cette variation. (1pt)

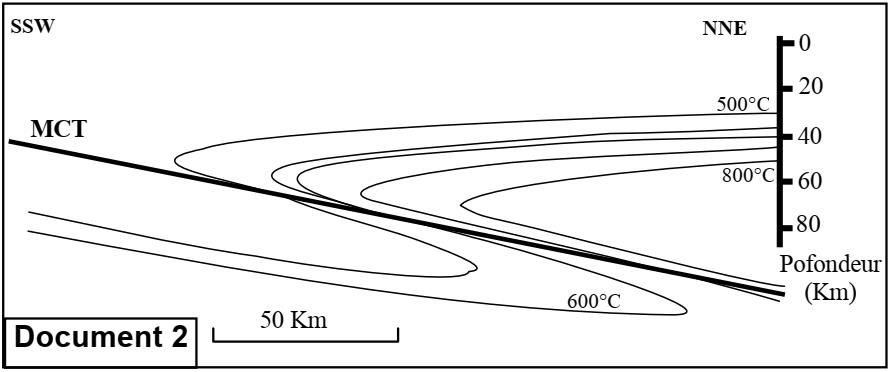

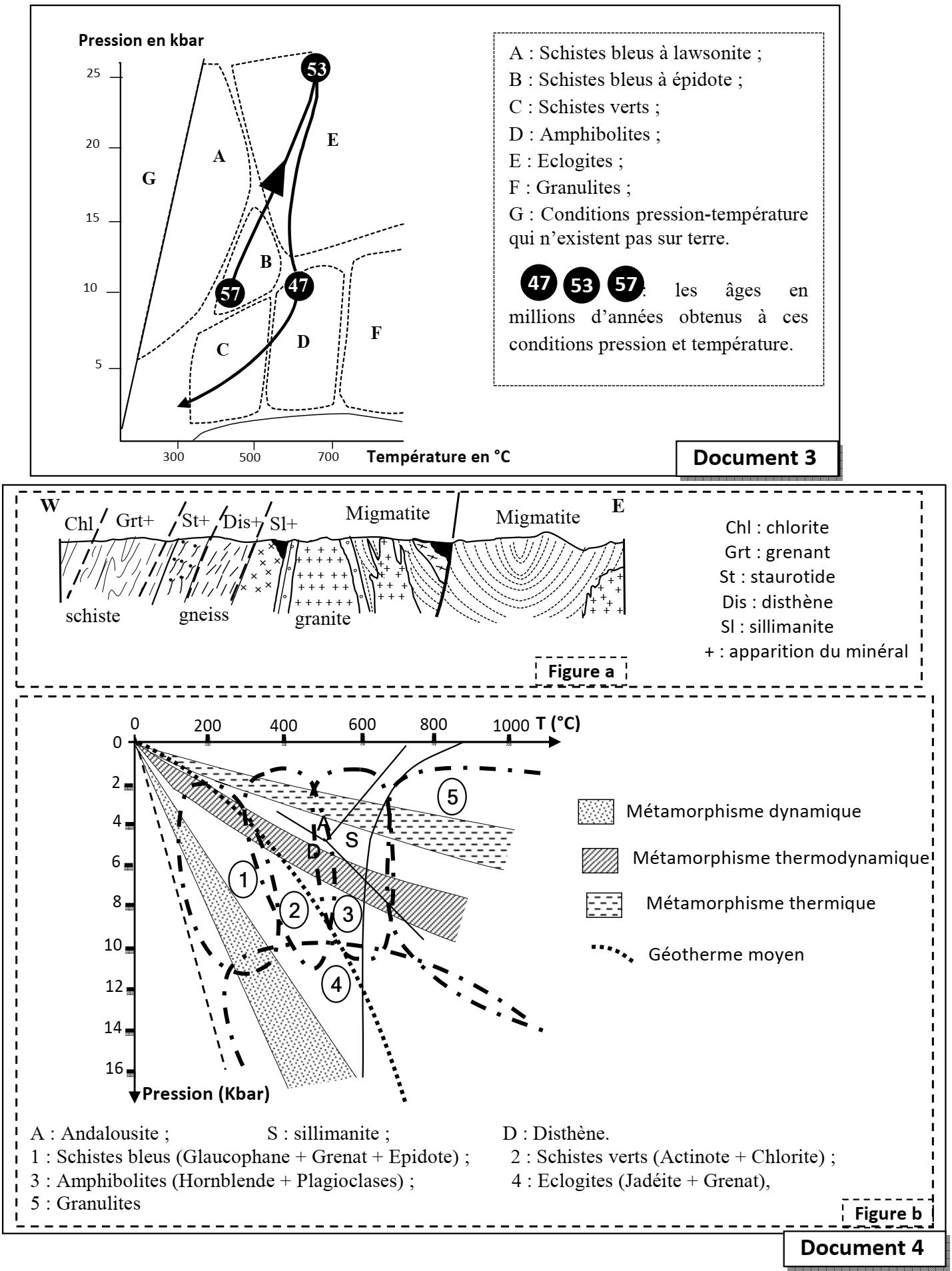

Le haut Himalaya se caractérise par l’affleurement des blocs d’éclogite résultant du métamorphisme du gabbro, et des roches continentales métamorphiques. Le document 3 présente le trajet PTt (pression – température – temps) de l’évolution des roches appartenant au complexe ophiolitique de l’Himalaya, et le document 4 présente la limite séparant les associations de minéraux présents dans la séquence métamorphique continentale formant le massif cristallin du haut Himalaya (figure a), et le diagramme des faciès métamorphiques (figure b).

3. En exploitant les documents 3 et 4 :

a – Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation de l’éclogite, justifiez votre réponse. (0.75 pt)

b – Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation du massif cristallin de haut Himalaya, justifiez votre réponse. (0.75 pt)

4. En vous basant sur vos réponses précédentes, déterminez les étapes de la formation de la chaîne de l’Himalaya en mettant en évidence les phénomènes géologiques qu’a connue la région. (1.5 pts)

Correction

1-

2-

3-

4-