SP

Normale

2019

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 6)

I. Définissez les notions suivantes : (1pt)

Chevauchement

Prisme d’accrétion.

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples (1;..); (2;..); (3;..); (4;..) et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1 – Le refroidissement du magma en surface dans les zones de subduction entraîne la formation de :

a. l’andésite à structure grenue.

b. la péridotite à structure microlitique.

c. l’andésite à structure microlitique.

d. la péridotite à structure grenue.

2 – Le gneiss se caractérise par une structure :

a. grenue.

b. de foliation.

c. microlitique.

d. de schistosité.

3 – Les zones de subduction se caractérisent par une :

a. haute pression et haute température.

b. basse pression et haute température.

c. haute pression et basse température.

d. basse pression et basse température.

4 – La chaîne d’Oman est formée suite à un :

a. déplacement d’une lithosphère continentale au-dessus d’une lithosphère océanique.

b. déplacement d’une lithosphère océanique au-dessus d’une lithosphère continentale.

c. enfouissement d’une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique.

d. enfouissement d’une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale.

III – Recopiez le numéro de chaque suggestion, et écrivez devant chacun d’eux « vrai » ou « faux » : (1pt)

1 – Les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques qui caractérisent des zones de divergence des plaques lithosphériques.

2 – Les zones de subduction se caractérisent par des anomalies thermiques négatives.

3 – Le complexe ophiolitique présente une composition pétrographique semblable à celle de la lithosphère océanique.

4 – L’andésite est une roche magmatique qui résulte du refroidissement et de la solidification d’un magma en profondeur.

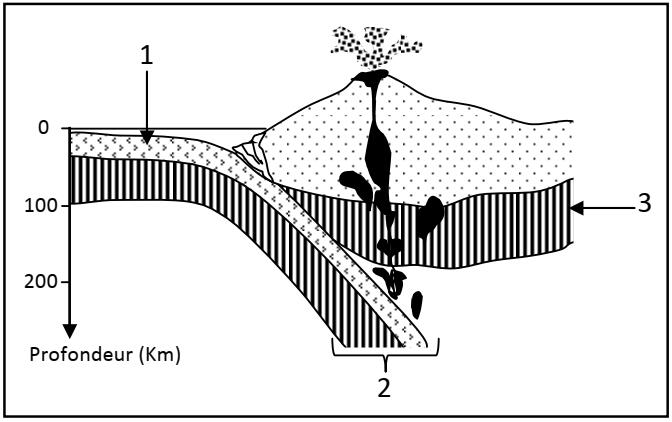

IV. Le document ci-contre représente un schéma d’une zone de convergence entre deux plaques lithosphériques. Donnez le nom du phénomène représenté par le document et les noms des éléments 1, 2 et 3. (1pt)

Correction

I-

II-

III-

IV-

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (5 points)(Unité 1)

Afin d’étudier la relation entre les réactions responsables de la consommation d’oxygène et la libération d’énergie au niveau du muscle, on suggère les données suivantes :

Lors des compétitions dans les zones de haute altitude, les performances physiques des athlètes exerçant dans les zones de basse altitude s’affaiblissent. Afin de déterminer les causes de cette baisse de rendement physique, une étude a été réalisée pour suivre l’évolution des records de marathon en fonction de l’altitude par rapport au niveau de la mer. Le tableau du document 1 montre les résultats obtenus.

| Marathon de Rabat (Maroc) | Marathon de Colorado (USA) | Marathon de Mexico (Mexique) | Marathon de La Paz (Bolivie) | |

| Altitude par rapport au niveau de la mer (en m) | 29 | 1823 | 2240 | 3658 |

| La pression partielle de O2 (en mmHg) | 159 | 125 | 110 | 97 |

| Le record enregistré | 2 h :10 min : 36 s | 2 h :18 min : 06 s | 2 h :19 min : 24 s | 2 h :26 min : 00 s |

| Document 1 | ||||

1. En vous basant sur le document 1, Décrivez les variations des records enregistrés en fonction d’altitude. (0.5pt)

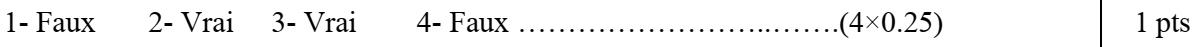

Pour illustrer la relation entre l’altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon, on propose le document 2 qui présente l’effet de l’altitude sur la quantité de dioxygène qui approvisionne les cellules.

2. En vous basant sur les documents 1 et 2 proposez une hypothèse pour expliquer la relation entre l’altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. (0.5pt)

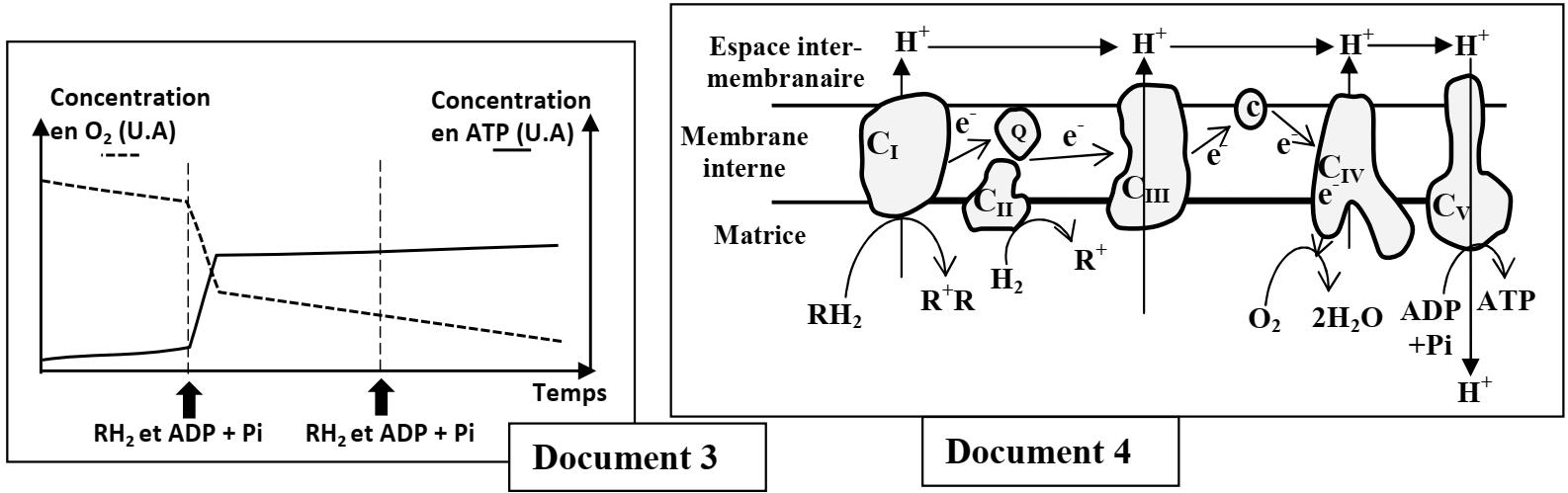

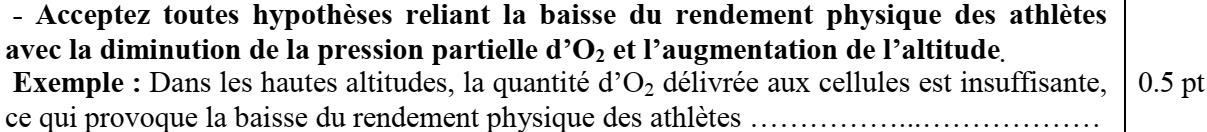

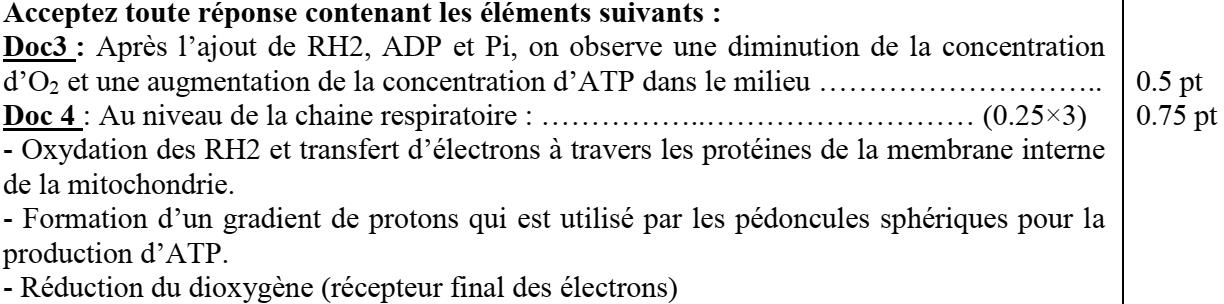

Pour déterminer le rôle du dioxygène dans les réactions respiratoires responsables de la production d’énergie cellulaire (ATP), on réalise l’expérience suivante : une suspension mitochondriale a été placée dans un milieu riche en dioxygène avec addition de composés réduits (RH2), ADP et Pi. Le suivi de l’évolution de la quantité de dioxygène et d’ATP dans le milieu a permis d’enregistrer les résultats représentés dans le document 3. Le document 4 montre la chaîne respiratoire responsable de la production d’ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne.

3. En vous basant sur les documents 3 et 4, montrez la relation entre le dioxygène et la production d’énergie cellulaire (ATP). (1.25pts)

4. En vous basant sur ce qui précède, vérifiez l’hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2. (0. 75pt)

Pour surmonter la baisse de rendement physique des athlètes lors de la participation aux compétitions sportives dans les hautes altitudes, les préparateurs physiques des athlètes ont recours à l’entraînement dans les régions de hautes altitudes pendant les trois semaines qui précèdent les compétitions. Le document 5 présente les résultats des analyses effectuées chez un athlète avant et après des entraînements dans la région de La Paz en Bolivie.

| Les variables | Avant l’entraînement dans la région de La Paz en Bolivie | Après l’entraînement dans la région de La Paz en Bolivie |

| Nombre de globules rouges par mm3 du sang | 4.58 106 | 5.17 106 |

| Nombre de globules blancs par mm 3 du sang | 7400 | 8400 |

| Quantité d’hémoglobine dans 100 ml du sang | 13.5g | 15.9g |

| Document 5 | ||

NB : L’hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges et qui joue un rôle important dans le transfert de l’oxygène aux cellules du corps.

5. a – Comparez les variables indiqués dans le document 5 chez l’athlète avant et après l’entraînement dans la région de La Paz en Bolivie. (0.5pt)

5. b – En vous basant sur vos connaissances et les données précédentes, expliquez l’impact de l’entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. (1.5pts)

Correction

1-

2-

3-

4-

5-a-

5-b-

Exercice 2 : (2.5 points)(Unité 2)

Les mutations font partie des causes du cancer chez l’Homme. Les chercheurs ont estimé qu’environ 5 % à 10 % des cas de cancer étaient d’origine génétique.

Pour déterminer l’origine génétique de certains cas de cancer du sein chez la femme, on suggère d’étudier les données suivantes :

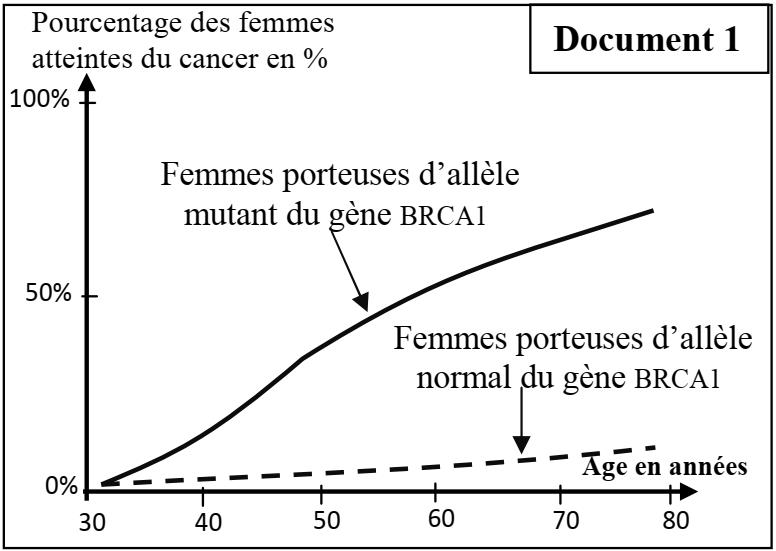

Les chercheurs ont montré l’existence d’une relation entre le gène BRCA1 localisé sur le chromosome 17 et le cancer du sein chez la femme. Le document 1 présente l'évolution

du pourcentage du cancer du sein, en fonction de l’âge, chez des femmes porteuses de l’allèle normal et des femmes porteuses de l’allèle mutant du gène BRCA1.

1. Comparez le pourcentage du cancer du sein chez les femmes (document 1) en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. (0.5pt)

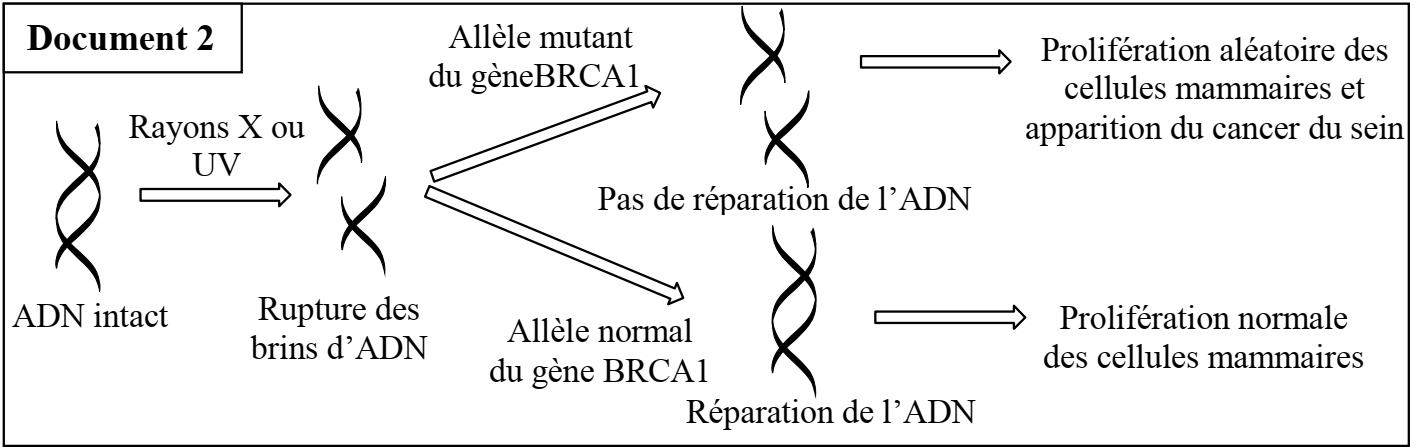

Le gène BRCA1 contrôle la synthèse d’une protéine « BRCA1 » intervenant dans la réparation de l’ADN. Le document 2 montre le mécanisme menant au cancer du sein chez la femme sous l’effet des rayons X et ultraviolets.

2. En vous basant sur les données du document 2, expliquez l’évolution de pourcentage du cancer du sein enregistrée dans le document 1 chez des femmes porteuses de l’allèle mutant du gène BRCA1. (0.5pt)

Le document 3 montre une partie du brin transcrit des deux allèles normal et mutant du gène responsable de la synthèse de la protéine BRCA1. Le document 4 présente le tableau du code génétique.

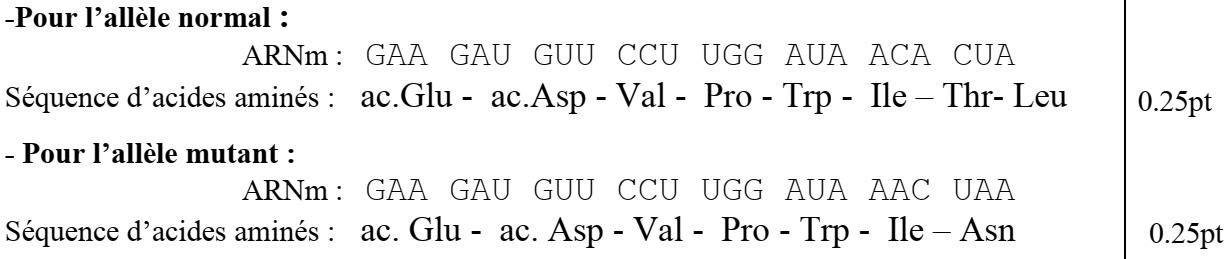

3. En vous basant sur les documents 3 et 4, déterminez la séquence d’acides aminés de la protéine BRCA1 correspondante à l’allèle normal et à l’allèle mutant. (0.5pt)

4. À partir de ce qui précède, expliquez l’origine génétique du cancer du sein chez la femme. (1 pt)

Correction

1-

2-

3-

4-

Exercice 3 : (2.5 points)(Unité 3)

Certaines variétés de lin sont résistantes à deux souches de champignons, la souche C24 et la souche C22. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la plante de lin, on propose l’exploitation des résultats des deux croisements suivants :

Premier croisement : entre deux lignées pures de lin, La lignée « 770B » de lin est résistante à la souche C24 et sensible à la souche C22 et la lignée « Bombay » est sensible à la souche C24 et résistante à la souche C22, ce croisement a donné une génération F1 dont tous les individus sont résistants à la souche C24 et à la souche C22.

Deuxième croisement : entre les individus de F1, ce croisement a donné une génération F2 composée de :

110 plantes de lin résistantes à la souche C24 et résistantes à la souche C22 ;

37 plantes de lin résistantes à la souche C24 et sensibles à la souche C22 ;

36 plantes de lin sensibles à la souche C24 et résistantes à la souche C22 ;

11 plantes de lin sensibles à la souche C24 et sensibles à la souche C22.

1. En vous basant sur les résultats des deux croisements 1 et 2, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. (0.75pt)

Utilisez les symboles R et r pour le caractère ´´ résistance à la souche C24 ´´ et les symboles D et d pour le caractère ´´ résistance à la souche C22 ´´.

2. Donnez l’interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l’échiquier du croisement. (1.25pt)

Troisième croisement : Entre une plante de lin double récessive et une plante de lin de la génération F2 résistante aux deux souches de champignons C24 et C22, ce croisement a donné une génération composée de :

50 plantes de lin résistantes à la souche C24 et résistantes à la souche C22 ;

48 plantes de lin résistantes à la souche C24 et sensibles à la souche C22.

3. En vous basant sur les résultats du troisième croisement, déterminez le génotype de la plante de lin de la génération F2 résistante aux deux souches de champignons C24 et C22. (0.5 pt)

Correction

1-

2-

3-

Exercice 4 : (5 pts)(Unité 3 (SP))

La baie d’Agadir s’ouvre sur la plaine de Souss au sud du Maroc, où s’est développée une agriculture moderne de type industriel. Pour accroître le rendement et protéger les cultures, cette agriculture a été accompagnée d’une utilisation excessive des pesticides. Ces pesticides ont des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale.

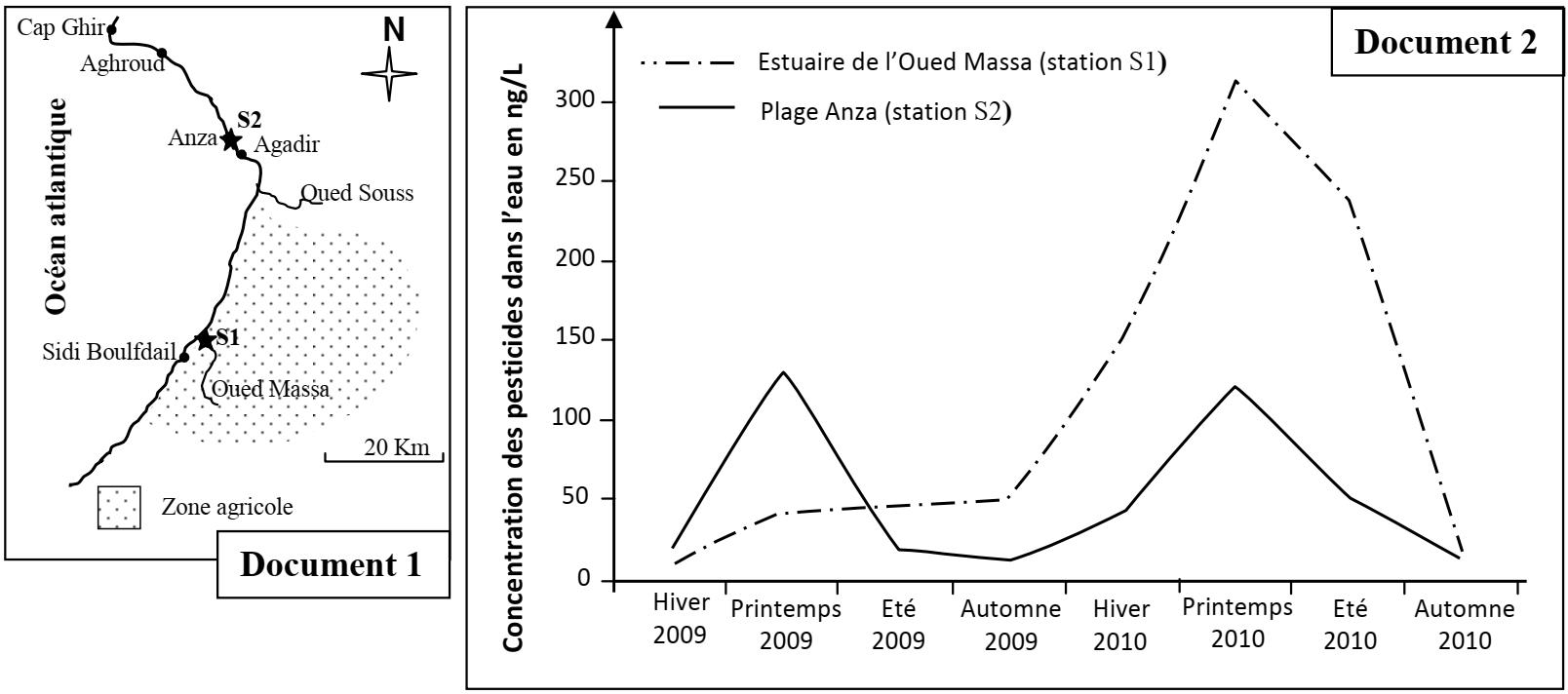

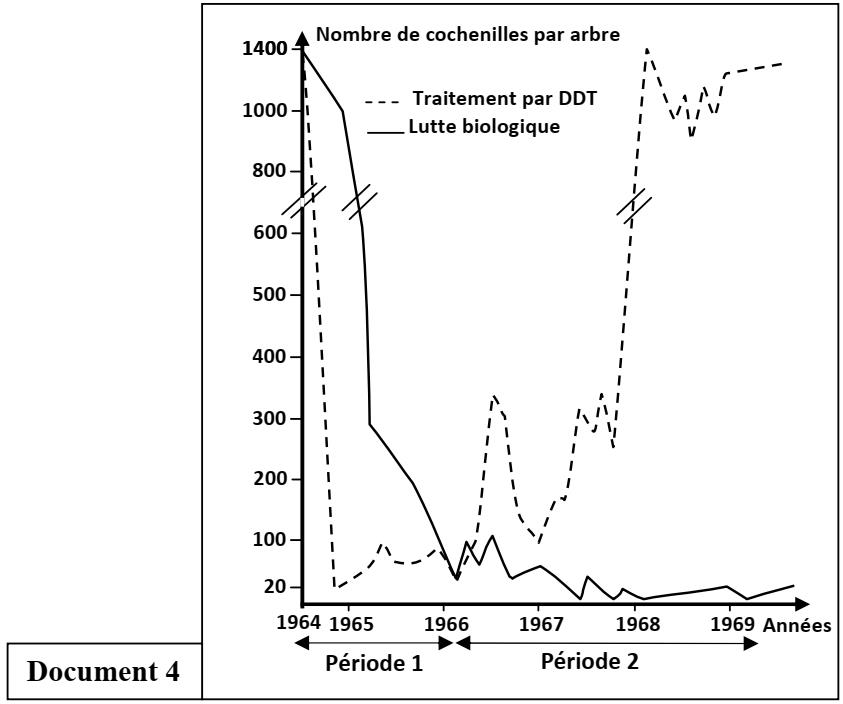

Afin d’évaluer le niveau de contamination par les pesticides dans les écosystèmes de la baie d’Agadir, des chercheurs ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d’eau prélevés de deux stations S1 et S2 (document 1) durant les années 2009 et 2010. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les graphiques du document 2.

Remarque : l’année 2010 a connu des précipitations importantes qui ont favorisé une activité agricole intense.

1. En exploitant les documents 1et 2 :

a – Décrivez l’évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 durant les années 2009 et 2010. (1pt)

b – Comparez le degré de la pollution des eaux des stations S1 et S2 durant les saisons de l’année 2010, puis expliquez la différence enregistrée. (0.75pt)

Pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d’Agadir par un type de pesticide (endosulfans), un suivi de sa concentration dans les tissus d’un mollusque bivalve (perna perna), qui se nourrit par filtration des eaux de mer, durant l’été et l’automne de l’année 2010 a été réalisée dans la plage d’Anza. Le document 3 présente les résultats obtenus.

| Saisons | Été 2010 | Automne 2010 |

| Concentration de pesticide dans les eaux dans la plage d’Anza en ng /L | 0,80 | 0,32 |

| Concentration de pesticide dans les tissus du mollusque bivalve en ng /Kg | 1920 | 985 |

| Document 3 | ||

2. En vous basant sur le document 3, Comparez la concentration de pesticide enregistrée dans les eaux à celle enregistrée dans les tissus du mollusque bivalve durant l’été et l’automne de l’année 2010, puis expliquez la différence observée. (0.75pt)

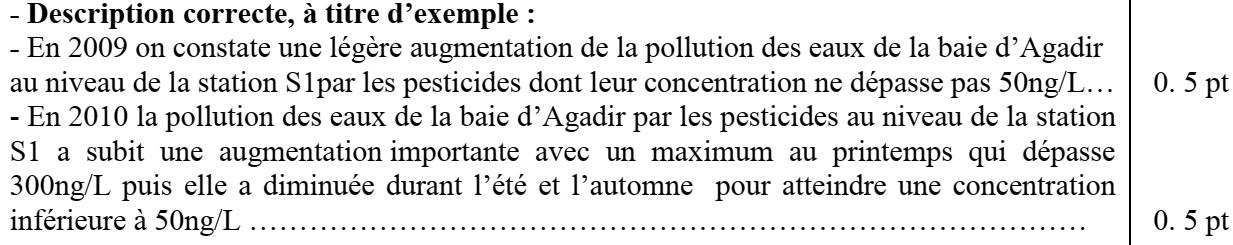

Dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l’agriculture, des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenille (insecte) qui détruit les orangers.

La 1ere méthode consiste à utiliser un insecticide chimique, le DDT, pour traiter un échantillon d’orangers.

La 2ᵉ méthode consiste à libérer des insectes prédateurs de cette cochenille pour traiter un autre échantillon d’orangers.

Les résultats sont représentés dans le document 4.

3. En vous basant sur le document 4 et vos connaissances :

a – Déterminez le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2. Justifiez votre réponse. (1pt)

b – Expliquez l’évolution du nombre des cochenilles dans le cas de traitement par le DDT pendant la période 2. (0.5pt)

4. En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, déduisez la méthode adéquate au traitement des orangers et à la préservation des écosystèmes de la baie d’Agadir. Justifiez votre réponse. (1pt)

Correction

1-a-

1-b-

2-

3-a-

3-b-

4-