SM

Rattrapage

2016

2

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 3)

I – Répondez, sur votre feuille de production, aux questions suivantes :

a – Définissez : Arbre généalogique – Carte chromosomique (Caryotype). (1pt)

b – Citez deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques. (0.5pt)

c – L’étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Donnez deux exemples de ces difficultés. (0.5pt)

II – Recopiez sur votre feuille de production, la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre « Vrai » ou « Faux ». (1pt)

a – Le syndrome de Down résulte d’une perte d’un chromosome 21.

b – L’anomalie chromosomique est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes.

La formule chromosomique d’une personne atteinte du syndrome de klinefelter est : 2n + 1 = 44AA + XXX.

d – La translocation simple est le transfert d’un fragment de chromosome sur un autre chromosome.

III – Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il n’y a qu’une seule suggestion correcte. Recopiez, sur votre feuille de production, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2pts) (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,…)

1 – Dans le cas d’une maladie héréditaire récessive non liée au sexe :

a – toute personne atteinte de la maladie et homozygote pour l’allèle normal.

b – les hétérozygotes sont sains (non atteints de la maladie).

c – Les hétérozygotes sont atteints de la maladie.

d – toute personne malade produit des gamètes ne portant jamais l’allèle reponsable de la maladie.

2 – Dans le cas d’une maladie héréditaire dominante non liée au sexe :

a – les hétérozygotes ne sont pas atteints de la maladie.

b – les hétérozygotes sont atteints de la maladie.

c – deux parents sains donnent naissance à des enfants malades.

d – une femme malade homozygote donne naissance à des enfants sains.

3 – Dans le cas d’une maladie héréditaire récessive portée par le chromosome X :

a – une femme atteint de la maladie est toujours homozygote.

b – le père atteint de la maladie porte obligatoirement l’allèle normal.

c – une femme malade donne naissance à un garçon sain.

d – un père sain (non malade) donne naissance à une fille malade.

4 – Dans le cas d’une maladie héréditaire dominante portée par le chromosome X :

a – un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade.

b – une femme saine donne naissance à un garçon malade.

c – un père atteint de la maladie donne naissance à une fille saine.

d – le père atteint de la maladie est hétérozygote.

Correction

I –

a – Définition correcte, à titre d’exemple :

Arbre généalogique : représentation schématique des phénotypes d’individus appartenant à la même famille dans le but de suivre leurs caractères à travers les générations (0.5 pt)

La carte chromosomique (le caryotype): représentation schématique simple des différents chromosomes appariés en paires, d’une cellule, en se basant sur leur taille, la disposition du centromère et des bandes colorées (0.5 pt)

b – Deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques :

l’échographie (0.25 pt)

l’isolement des cellules fœtales et la réalisation du caryotype. (0.25 pt)

c – Deux difficultés parmi: (2 × 0.25 pt)

L’Homme n’est pas sujet des croisements expérimentaux.

l’Homme n’est pas sujet d’induction de mutations par des mutagènes.

Nombre de descendants faible ce qui limite l’application des lois statistiques de l’hérédité.

Nombre élevé des chromosomes.

Longue période de gestation.

le cycle de développement est long.

II – (a : Faux) ; (b : Vrai) ; (c : Faux) ; (d : Vrai) (1pt)

III – (1 : b) ; (2 : b) ; (3 : a) ; (4 : a) (2pts)

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (5 points)(Unité 3)

Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose de la fécondation dans le maintien de la stabilité du caryotype et dans la diversité des phénotypes de génération en génération, on propose les données suivantes :

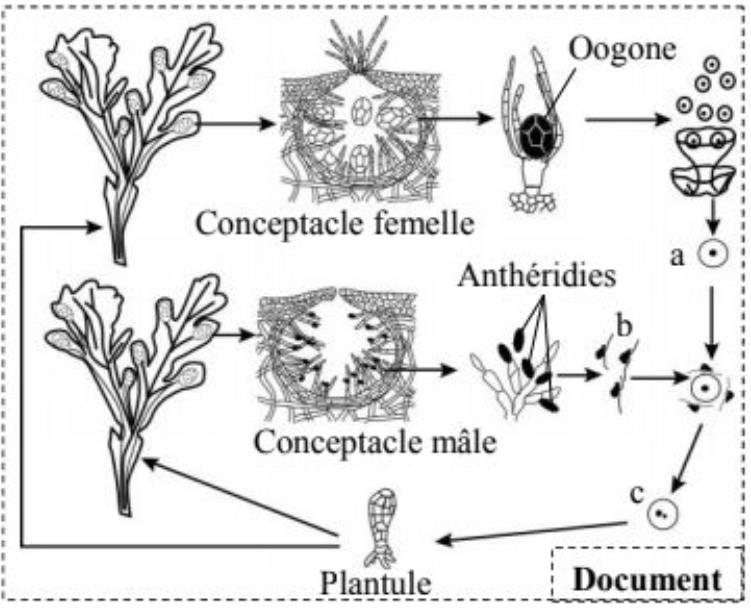

I – Fucus serratus est une algue marine de couleur verte lumineuse ou brune foncé, large et plate, à bords dentelés et à nervures médianes bien visibles sans vésicules aérifères.

La reproduction a lieu en hiver ou l’on voit apparaître, aux extrémités de l’algue, des renflements ou réceptacles, verts pour les femelles et oranges pour les mâles. Les réceptacles renferment des conceptacles.

Dans les conceptacles femelles se forment des oogones, constituées de cellules diploïdes, qui donnent 8 grosses cellules immobiles (a).

Les anthéridies sont formées dans les conceptacles mâles, qui donnent 64 petites cellules (b), mobiles et pourvues de deux flagelles.

La fécondation a lieu dans l’eau de mer et donne des cellules (c). Les cellules (c) se développent et forment de nouveaux individus.

Le document suivant schématise le cycle de développement de cette algue.

1 – En vous basant sur ces données, indiquez, en justifiant votre réponse, pour chacune des cellules (a), (b) et (c) si elle est haloïde ou lipoïde. Déduisez, le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité de la formule chromosomique. (1.25pt)

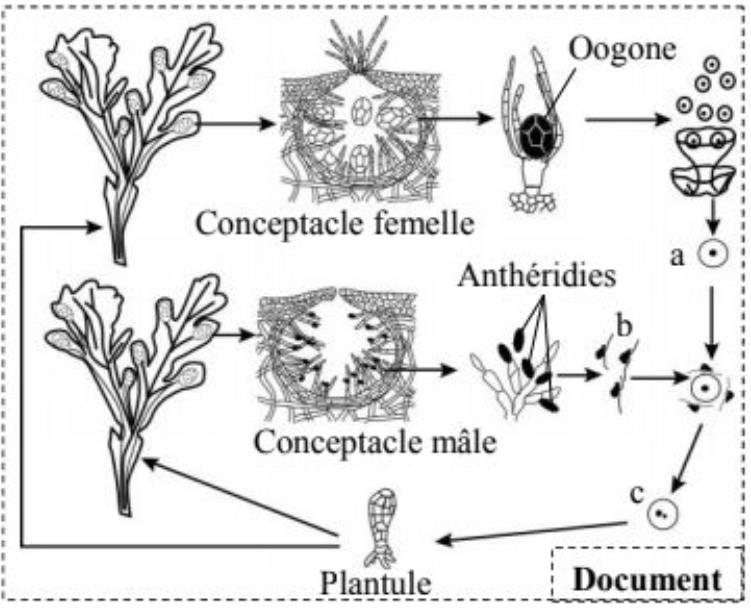

2 – Représentez schématiquement le cycle chromosomique du Fucus serratus et déterminez le type de ce cycle. (1pt)

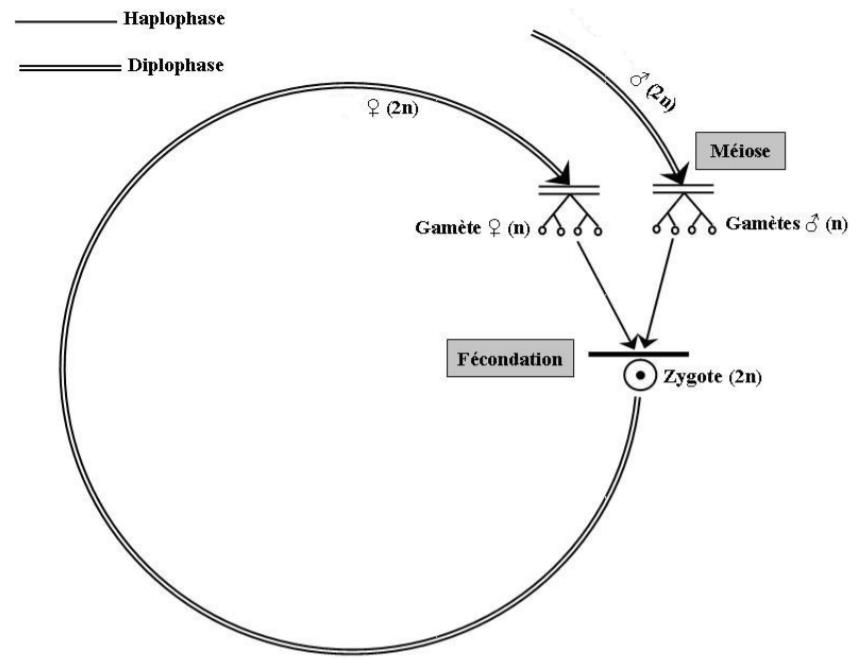

II – Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires, on réalise des croisements entre des variétés de pois (Plante angiosperme) :

Croisement 1 : Réalisé entre deux variétés de lignées pures, l’une à tiges courtes et gousses droites et l’autre à tiges longues et gousses incurvés. La première génération F1 issue de ce croisement est constituée d’individus tous à tiges courtes et gousses droites.

Croisement 2 : Réalisé entre individus de la génération F1, issue du croisement 1, et des individus double récessifs (portant les deux caractères récessifs). Ce croisement a donné une génération F’2 constituée de :

503 individus à tiges courtes et gousses droites ;

498 individus à tiges courtes et gousses incurvées ;

499 individus à tiges longues et gousses droites ;

500 individus à tiges longues et gousses incurvées.

Croisement 3 : Réalisé entre deux variétés de lingées pures, l’une à gousses droites et couleur jaune et l’autre à gousses incurvées et de couleur verte. Ce croisement a donné une génération F1 dont les individus sont tous à gousses droites et de couleur jaune.

Croisement 4 : Réalisé entre individus de la génération F1, issue du croisement 3, et des individus doubles récessifs. Ce croisement a donné une génération F’2 constituée de :

799 individus à gousses droites et de couleur jaune ;

198 individus à gousses droites et de couleur verte ;

199 individus à gousses incurvées et de couleur jaune ;

804 individus à gousses incurvées et de couleur verte.

3 – a – Que déduisez-vous des résultats du croisement 1 et du croisement 3 ? justifiez votre réponse. (0.5pt)

b – À l’aide des résultats du croisement 2 et du croisement 4, déduisez, en justifiant votre réponse, comment se transmettent les caractères étudiés. (1.25pt)

4 – Donnez les génotypes des individus de la génération F1 issue du croisement 1 et de la génération F1 issue du croisement 3. (0.5pt)

utilisez :

L et l pour représenter la longueur de la tige.

D et d pour représenter la forme de la gousse.

J et j pour représenter la couleur de la gousse.

5 – Montrez le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits lors du croisement 2 et du croisement 4. (0.5pt)

Correction

1 –

Cellule a : haploïde, gamète femelle résultant de la méiose. (0.25 pt)

Cellule b : haploïde ; gamète mâle résultant de la méiose. (0.25 pt)

Cellule c : diploïde, œuf résultant de la fécondation (0.25 pt)

Déduction : la méiose réduit le caryotype de 2n à n; alors que la fécondation rétablit la diploïdie (2n) (0.5 pt)

2 –

Cycle chromosomique correct. (0.75 pt)

type de cycle chromosomique : diplophasique (0.25 pt)

3-a –

Croisement 1 :

Dihybridisme

Parents de souches pures avec uniformité des hydrides de la génération F1 conformément à la première loi de Mendel.

L’allèle responsable des tiges courtes est dominant et représenté par (L).

L’allèle responsable des tiges longue est récessif et représenté par (l).

L’allèle responsable des gousses droites est dominant et représenté par (D).

L’allèle responsable des gousses incurvées est récessif et représenté par (d). (0.25pt)

Croisement 3 :

Dihybridisme.

Parents de souches pures avec uniformité des hybrides de la génération F1 conformément à la première loi de Mendel.

L’allèle responsable des gousses droites est dominant et représenté par (D).

L’allèle responsable des gousses incurvées est récessif et représenté par (d).

L’allèle responsable des gousses jaunes est dominant et représenté par (J).

L’allèle responsable des gousses vertes est récessif et représenté par (j) (0.25 pt)

3-b –

Croisement 2 : Test-cross.

Quatre phénotypes à proportions égales à 25 %. (0.25 pt)

Les gènes responsables de la longueur des tiges et de la forme des tiges sont indépendants (0.25 pt)

Croisement 4 : Test-cross.

Quatre phénotypes à proportions différentes, deux phénotypes parentaux à (80.15%); bien supérieur à la proportion des phénotypes recombinés (19.50%) (0.25 pt)

Les gènes responsables de la forme des gousses et de la couleur des gousses sont liés. (0.25 pt)

crossing-over chez les hybrides de la génération F1 pendant la formation des gamètes (0.25pt)

4 –

5 –

Croisement 2 :

Les gènes sont indépendants.

Brassage interchromosomique (loi de la ségrégation indépendante de caractères).

Les doubles hétérozygotes produisent quatre types de gamètes à proportions égales 25 % (0.25 pt)

Croisement 4 :

Les gènes sont relativement liés.

Crossing-over (brassage intrachromosomique chez les doubles hétérozygotes ce qui permet la production de 4 types de gamètes à proportions différentes (0.25 pt)

Exercice 2 : (5 points)(Unité 4)

Le forficule ou Perce-oreille est un insecte de petite taille très répandu et inoffensif. Il possède un abdomen qui se termine par deux pinces. Chez les mâles, la longueur des pinces est un caractère héréditaire variable (elle varie entre 2 mm et 9 mm). On a mesuré, chez une population P, la longueur des pinces chez 586 mâles. Le tableau du document 1 résume les résultats obtenus.

| Les classes | [2-3[ | [3-4[ | [4-5[ | [5-6[ | [6-7[ | [7-8[ | [8-9] |

| Les moyennes des classes (mm) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |

| Les fréquences | 66 | 177 | 19 | 66 | 132 | 112 | 14 |

| Document 1 | |||||||

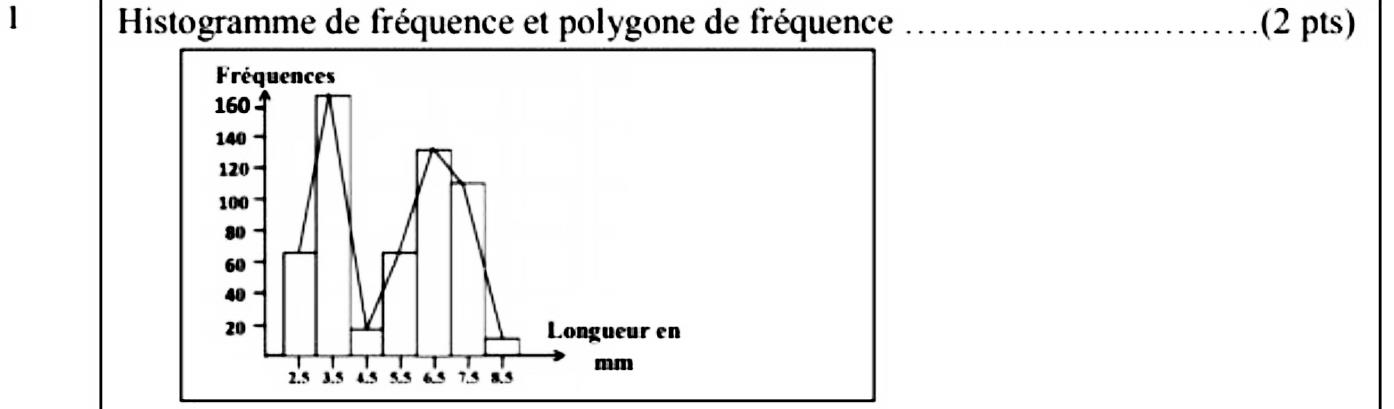

1 – Dressez l’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur des pinces chez les individus de la population P. (2pts)

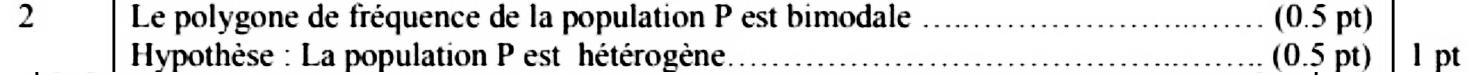

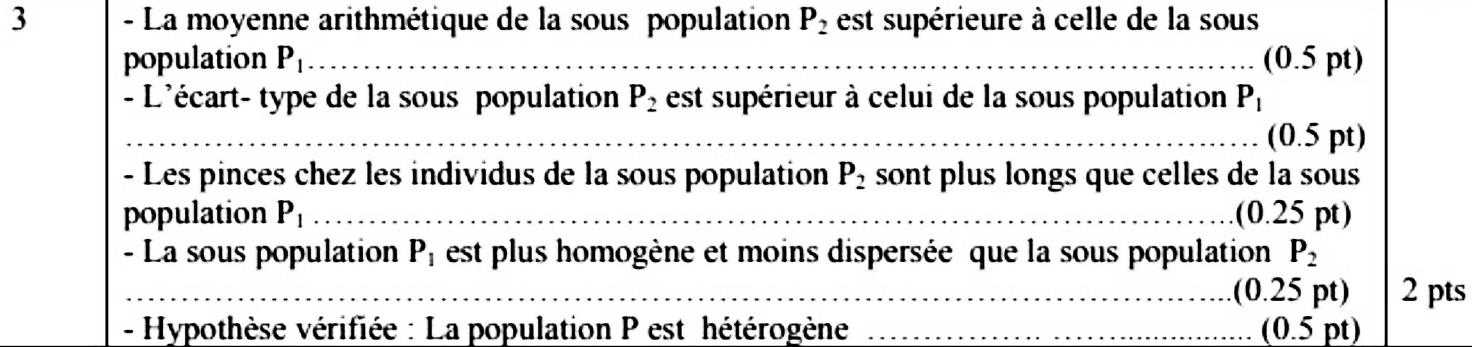

2 – Décrivez les résultats représentés par l’histogramme de fréquence et proposez une hypothèse à propos de l’homogénéité de la population P. (1pt)

Par une étude de la distribution des fréquences de la longueur des pinces chez les mâles des sous-populations P1 et P2, on a déterminé les paramètres statistiques présentés dans le tableau du document 2.

| Population P | Sous-Population P1 | Sous-Population P2 | |

| Mode (M0) | - | 3.5 | 7 |

| Moyenne arithmétique (X̄) | 5.47 | 3.49 | 6.91 |

| Écart-type (σ) | 1.84 | 0.5 | 0.87 |

| Document 2 | |||

3 – Comparez la moyenne arithmétique et l’écart-type des sous-populations P1 et P2. Qu’en déduisez-vous à propos de l’hypothèse proposée. (2pts)

Exercice 2 (5 points)

Exercice 3 (5pts)(Unité 4)

Pour mettre en évidence l’action de l’un des facteurs de la variation génétique de la population sur sa structure génétique on propose l’exploitation des données suivantes :

On a constaté à l’échelle mondiale, que des concentrations d’insecticides initialement très efficaces contre les moustiques, dans une zone donnée, perdaient cette efficacité au cours du temps, ce qui conduit à utiliser des doses croissantes d’insecticides. Ceci est dû à l’apparition d’une résistance aux insecticides chez les moustiques.Le gène de résistance aux insecticides nommé (Ace), chez le moustique, possède deux allèles : L’allèle R est responsable de la résistance aux insecticides et l’allèle S est responsable de la sensibilité aux insecticides. Dans une région non traitée par les insecticides on a recensé, chez une population donnée, les nombres des différents génotypes liés à ce gène. Le tableau suivant résume les résultats obtenus.

| Les génotypes | R//R | R//S | S//S |

| Les nombres des génotypes | 66 | 130 | 220 |

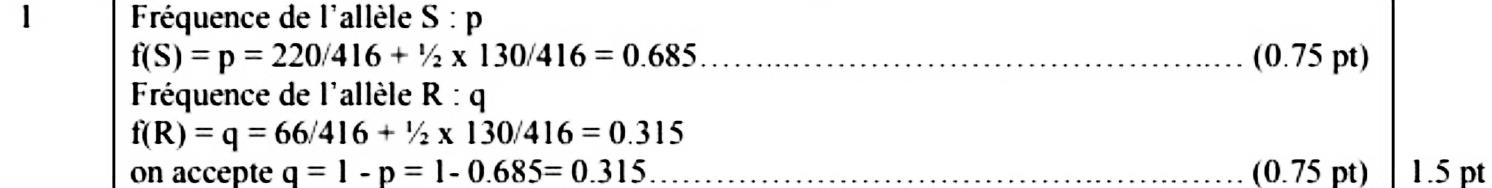

1 – Calculez la fréquence p de l’allèle S et la fréquence q de l’allèle R. (1.5pt)

2 – Déterminez les nombre théoriques des trois génotypes en considérant que cette population est en équilibre selon la loi de Hardy – Weinberg. (1.5pt)

Afin de déterminer l’action de l’utilisation excessive des insecticides sur les populations des moustiques dans la région côtière de Montpellier en France, qui a connu un traitement continu par les insecticides entre 1968 et 2002, on a recensé puis déterminé la fréquence des moustiques résistants, dans cette région et dans ses environs, avant traitement par les insecticides (en 1968) et après traitement (en 2002). le document suivant résume les résultats obtenus.On signale qu’en 1993, on a constaté, dans la région côtière de Montpellier, l’apparition d’une nouvelle souche de moustiques résistante aux insecticides.

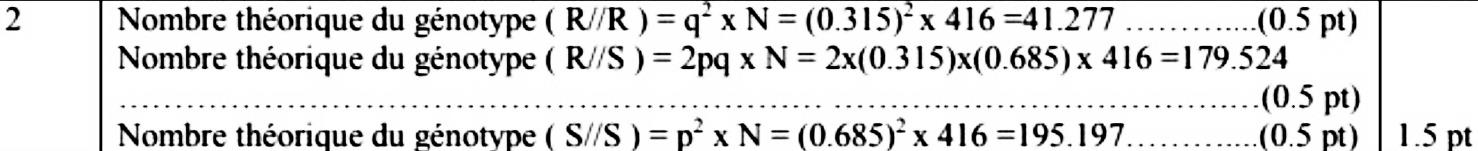

3 – a – Décrivez l’évolution de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides avant et après le traitement. (1pt)

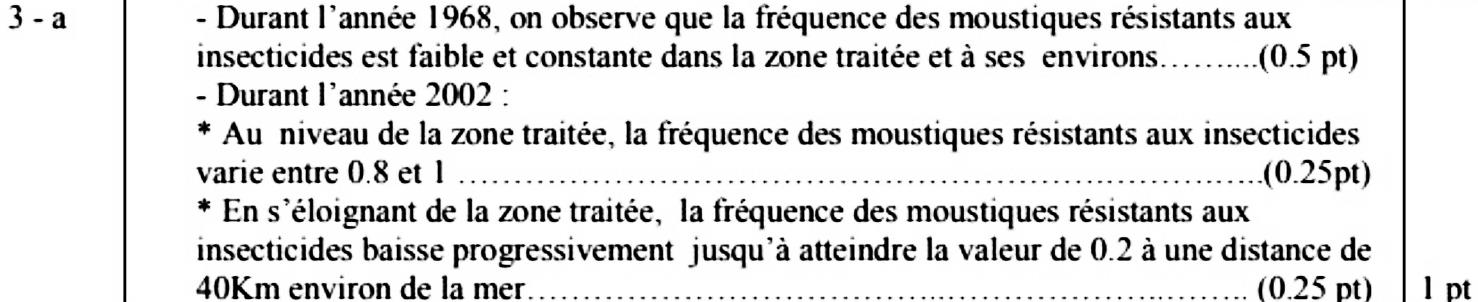

b – Expliquez la relation entre l’utilisation excessive des insecticides et la variation de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides. (1pt)

Correction