SP

Normale

2023

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 3 (SP))

I. Recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond. (1 pt)

| 1 | Apport excessif d'éléments minéraux nutritifs, entrainant la prolifération des algues et le déséquilibre d'un écosystème aquatique. |

| 2 | Phénomène naturel qui permet de retenir une partie de la chaleur émise par la terre dans l'atmosphère. |

| 3 | Liquide résiduel engendré par l'infiltration de l'eau à travers les déchets dans les décharges. |

| 4 | Énergies propres provenant de sources naturelles inépuisables. |

II. Recopier le numéro de chaque suggestion et écrire devant chacun “ vrai ” ou “ faux ” (1 pt)

| 1 | La production de l'énergie électrique dans une centrale nucléaire nécessite l'utilisation d'un carburant fossile. |

| 2 | L'utilisation de substances radioactives dans le domaine médical constitue une source de pollution radioactive. |

| 3 | Lors d'un accident nucléaire comme celui de Tchernobyl, des éléments radioactifs peuvent se disperser dans l'air, le sol et les eaux. |

| 4 | L'exposition aux rayonnements ionisants, provenant de la désintégration des radioéléments, peut provoquer le cancer. |

III. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopier les couples (1 ; ...) ; (2; ...) ; (3 ; ...) ; (4 ; ...) et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

1. L'ozone troposphérique est un gaz qui :

a. pollue l'air et amplifie l'effet de serre.

b. pollue l'air et minimise l'effet de serre.

c. protège les êtres vivants en absorbant les rayons infrarouges.

d. protège les êtres vivants en absorbant les rayons ultraviolets.

2. La production de l'énergie géothermique se base sur :

a. la combustion du charbon et du pétrole.

b. la combustion de la biomasse.

c. l'utilisation de la chaleur de l'effet de serre.

d. l'utilisation de la chaleur interne de la terre.

3. La bioaccumulation correspond à l'augmentation de la concentration d'un polluant dans les :

a. différents milieux naturels.

b. milieux naturels en fonction du temps.

c. tissus d'un organisme vivant.

d. tissus des êtres vivants d'une génération à l'autre.

4. La valorisation optimale des déchets métalliques consiste en leur :

a. enfouissement.

b. incinération.

c. recyclage.

d. méthanisation.

IV. Recopier les couples (1; …) ; (2; …) ; (3; …) ; (4; …) et attribuer à chaque numéro de l'ensemble 1 la lettre qui correspond à la proposition correcte de l'ensemble 2. (1 pt)

| Ensemble 1 : Principe de gestion des déchets | Ensemble 2 : Technique utilisée |

| 1. Enterrer les déchets dans une décharge contrôlée. | a. Méthanisation. |

| 2. Brûler les déchets dans un four à haute température. | b. Compostage. |

| 3. Fermenter les déchets organiques pour produire un biogaz. | c. Incinération. |

| 4. Décomposer les déchets organiques pour produire des fertilisants du sol. | d. Tri. |

| e. Enfouissement. |

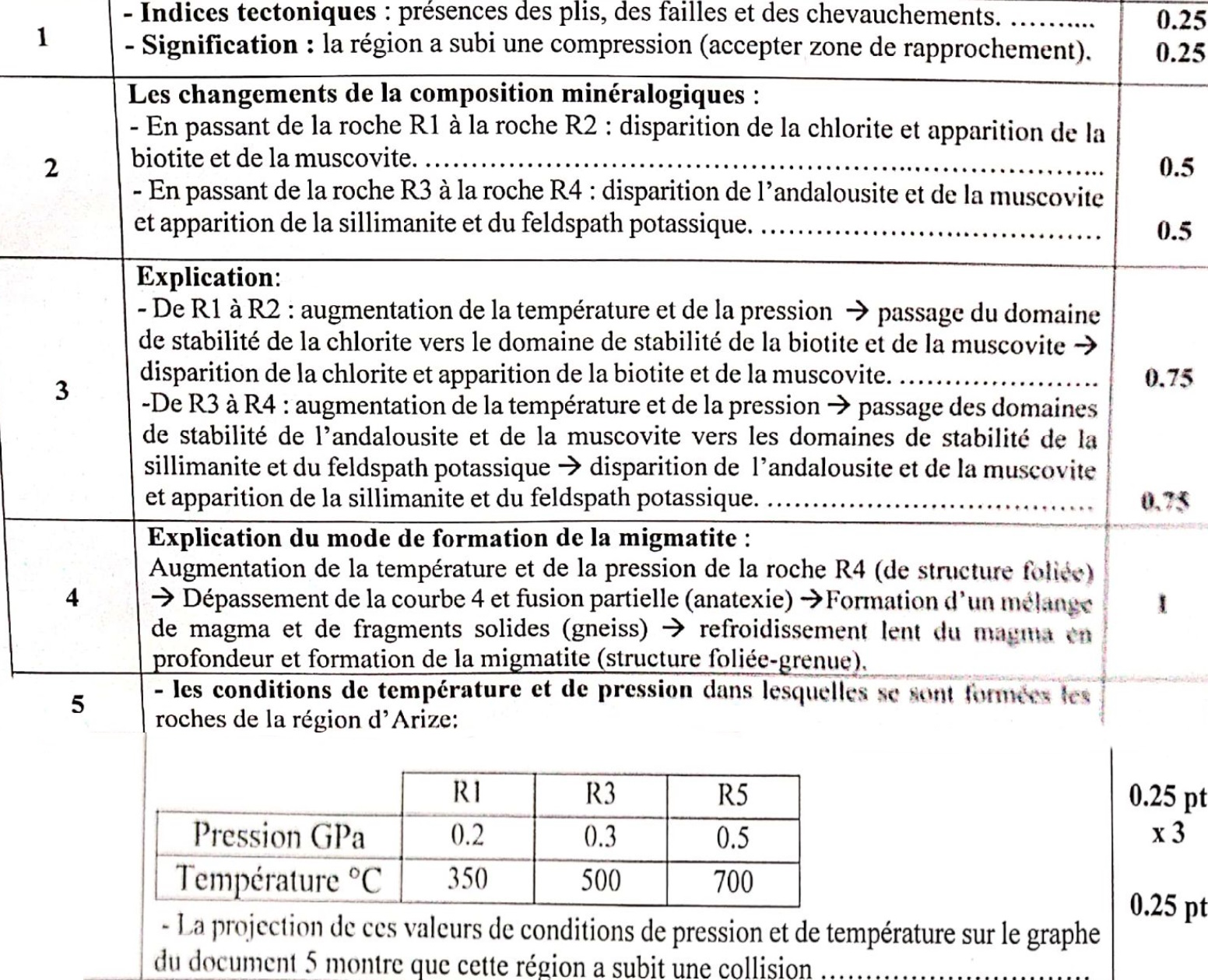

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (14 points)

Exercice 1 : (5 points)(Unité 1)

Le syndrome de neuropathie, ataxie, rétinite pigmentaire (NARP), se caractérise par un ensemble de symptômes tels que I 'acidose due à l'augmentation de la concentration sanguine de lactate et la fatigue musculaire. Afin d'expliquer l'origine de ces symptômes, on présente les données suivantes :

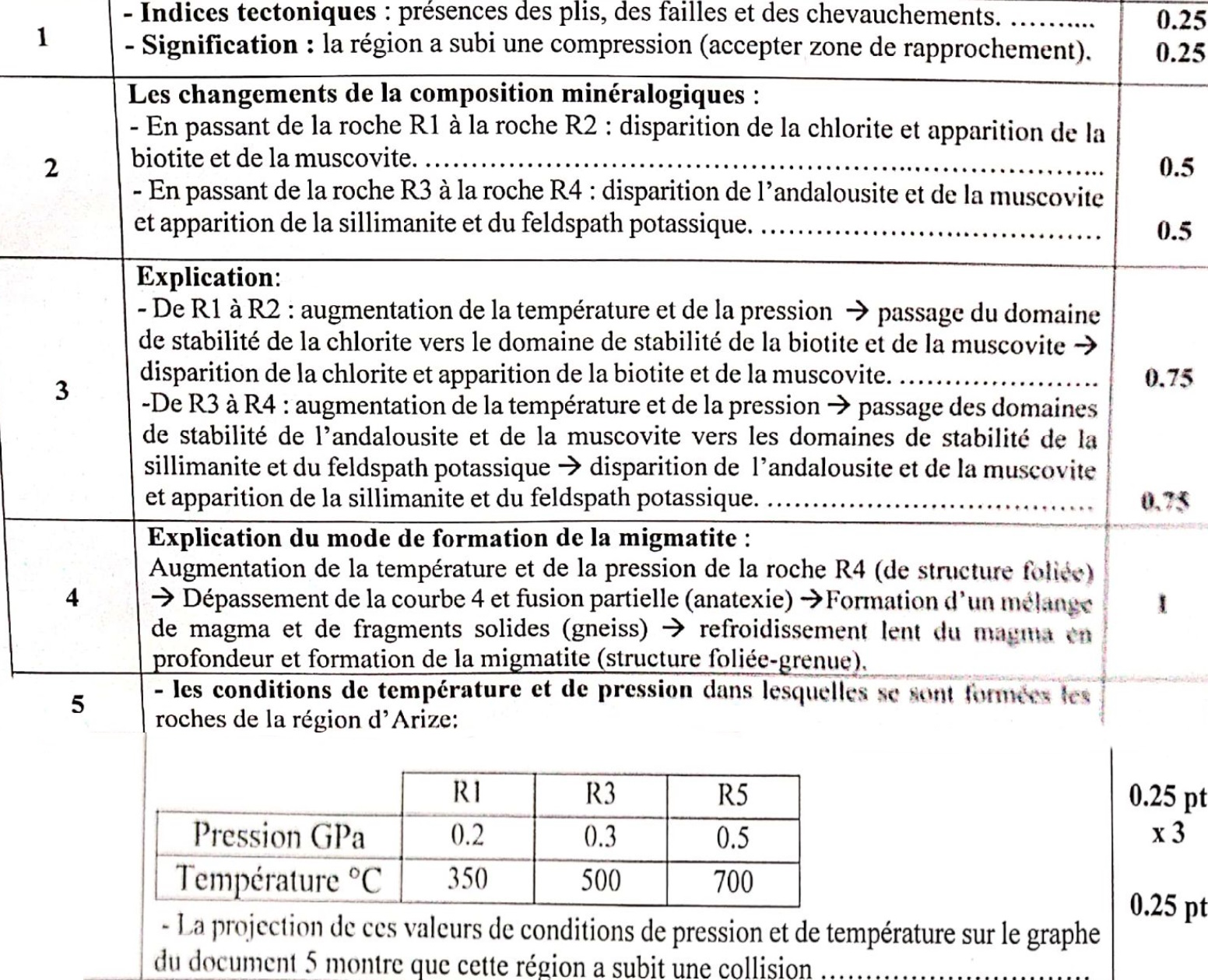

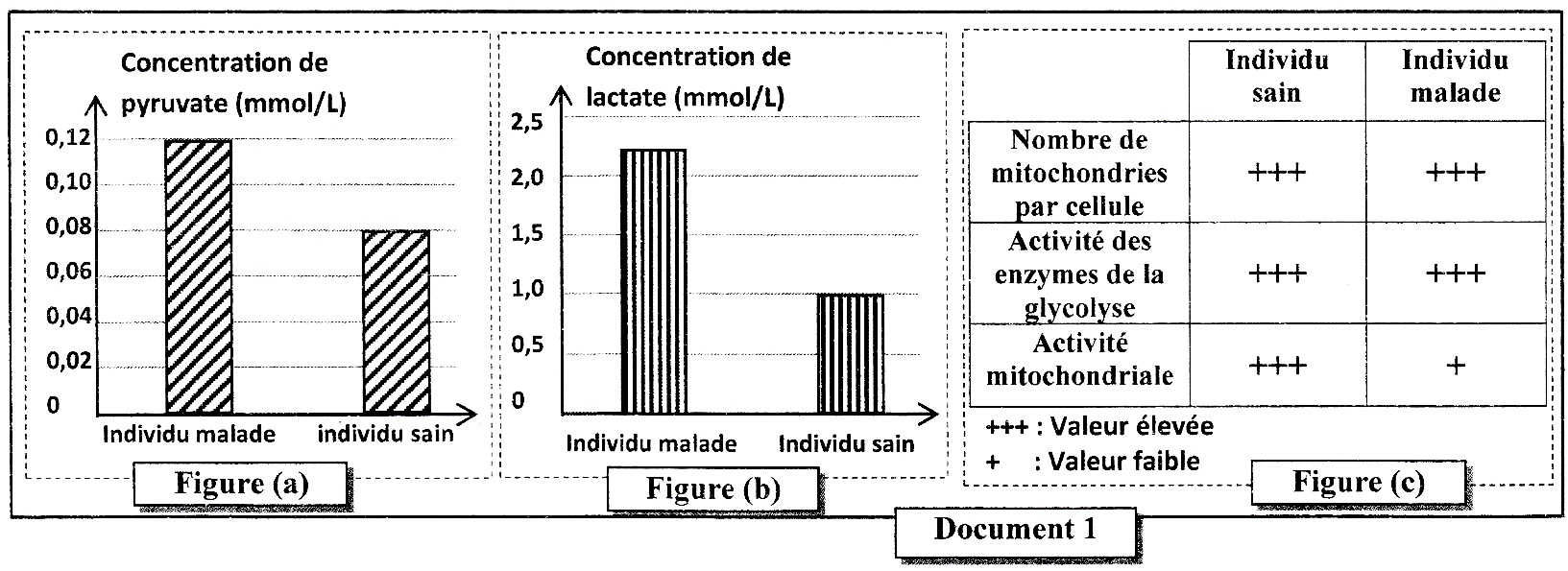

Donnée 1 : Une étude a permis de mesurer les concentrations sanguines de lactate et de pyruvate chez deux individus, l'un sain et I' autre atteint du syndrome de NARP. Les figures (a) et (b) du document 1 présentent les résultats de cette étude. La figure (c) du même document présente le résultat d'une autre étude comparative de certaines propriétés des cellules d'un individu malade et celles d'un individu sain.

1. En exploitant les données du document 1 :

a. Comparer les résultats obtenus chez I 'individu malade à ceux de I 'individu sain. (1 pt)

b. Expliquer la valeur de la concentration du pyruvate et celle du lactate, observées chez l'individu malade. (1.25 pt)

Donnée 2 : Dans deux milieux de cultures convenables, 1'un contenant des mitochondries d'un individu sain (milieu 1) et l'autre contenant des mitochondries d'un individu malade (milieu 2), des mesures de certaines propriétés de l'activité mitochondriale ont été effectuées. Le document (2) présente les résultats obtenus.

| O2 consommé en UA | Activité de l'ATP synthase en UA | % d'ATP produite | |

| Milieu 1 | 0.179 | 0.301 | Élevé |

| Milieu 2 | 0.021 | 0.030 | Faible |

2. En exploitant les données du document 2, dégager les différences observées entre les propriétés des mitochondries de f individu malade par rapport à celles de l'individu sain. (0.75 pt)

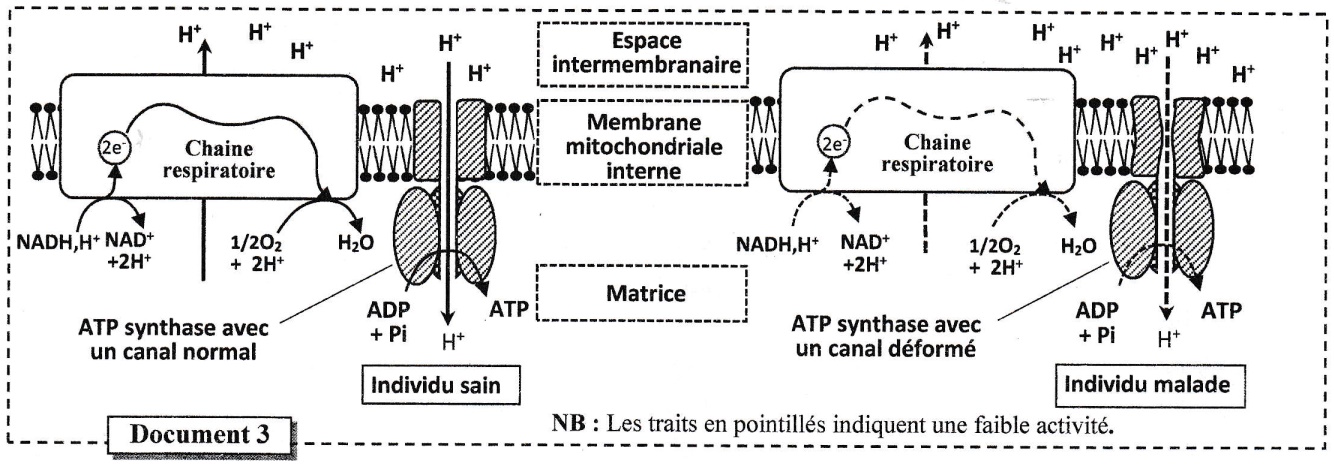

Donnée 3 : Le document (3) représente un modèle simplifié du fonctionnement de la chaîne respiratoire et de I'ATP synthase chez un individu sain et chez un individu malade.

3. En exploitant les données du document 3, expliquer les résultats observés chez l'individu malade (document 2). (1 pt)

4. En se basant sur les données précédentes et vos connaissances, montrer la relation entre les voies métaboliques de production d'énergie et les symptômes observés chez la personne atteinte de NARP. (1 pt)

Correction

Exercice 2 (2.5 pts)(Unité 2)

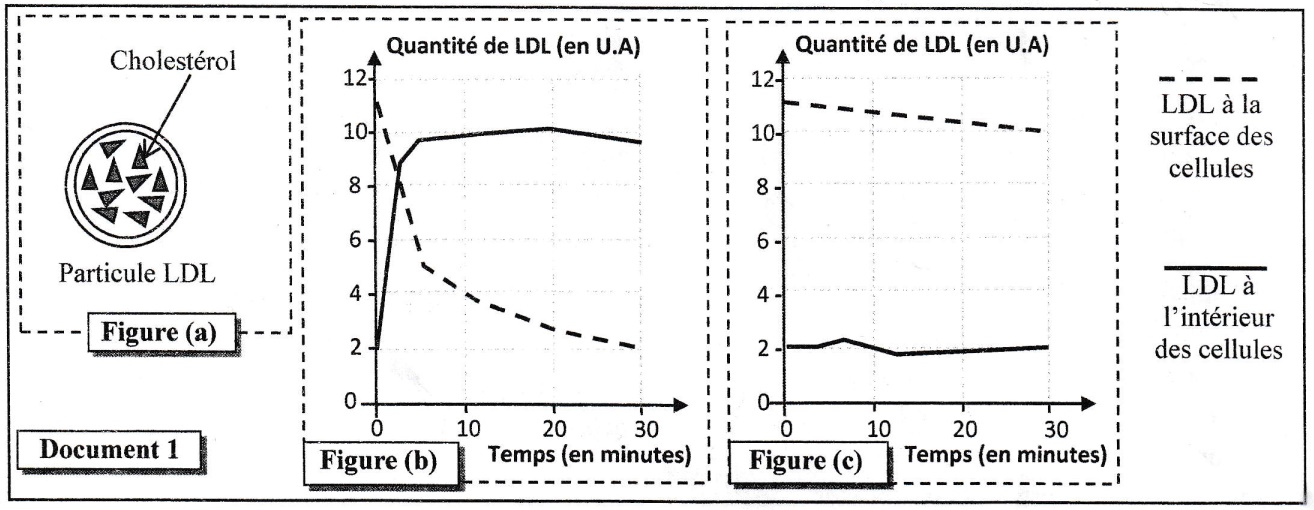

L'hypercholestérolémie familiale (HCF) est une maladie héréditaire qui se caractérise par un taux de cholestérol sanguin supérieur à la normale. Afin d'expliquer l'origine génétique de l'une des formes de cette maladie, on présente les données suivantes :

Donnée 1 : Le cholestérol est transporté dans le sang sous forme de particules appelées LDL (Low Density Lipoprotein). La figure (a) du document I présente un schéma simplifié d'une particule LDL. Pour déterminer le devenir des LDL au niveau cellulaire, des cellules d'une personne saine et d'une personne atteinte de HCF sont cultivées en présence de LDL radioactifs. Le même document montre l'évolution de la quantité de LDL (estimée par la radioactivité) à f intérieur des cellules et à leurs surfaces chez une personne saine (figure b) et chez une personne malade (figure c).

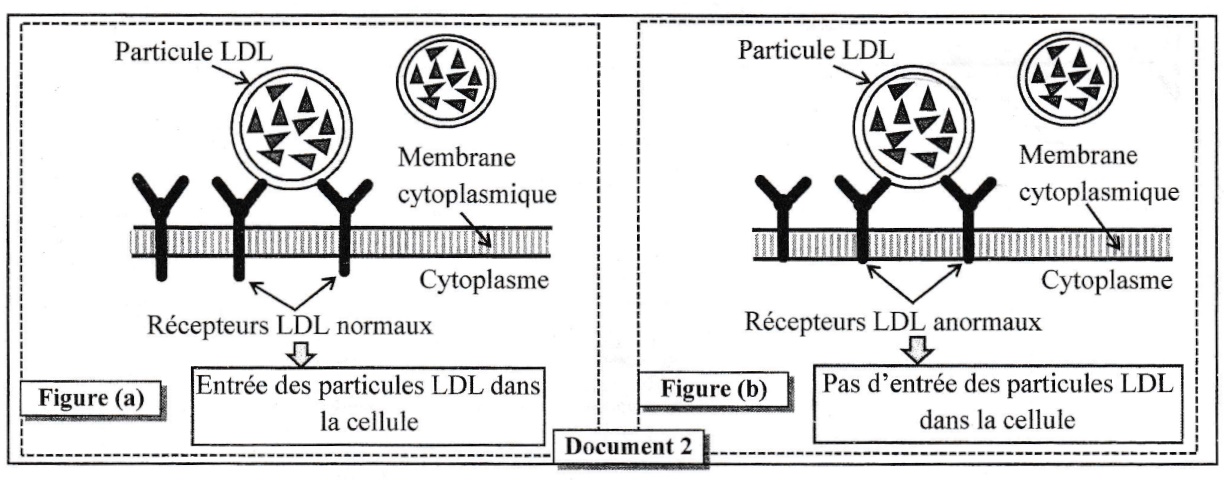

Donnée 2 : Les particules LDL sont capables de se fixer sur des récepteurs membranaires de nature protéique. Le document (2) représente le rôle de ces récepteurs dans l'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules chez une personne saine (figure a) et chez une personne malade (figure b).

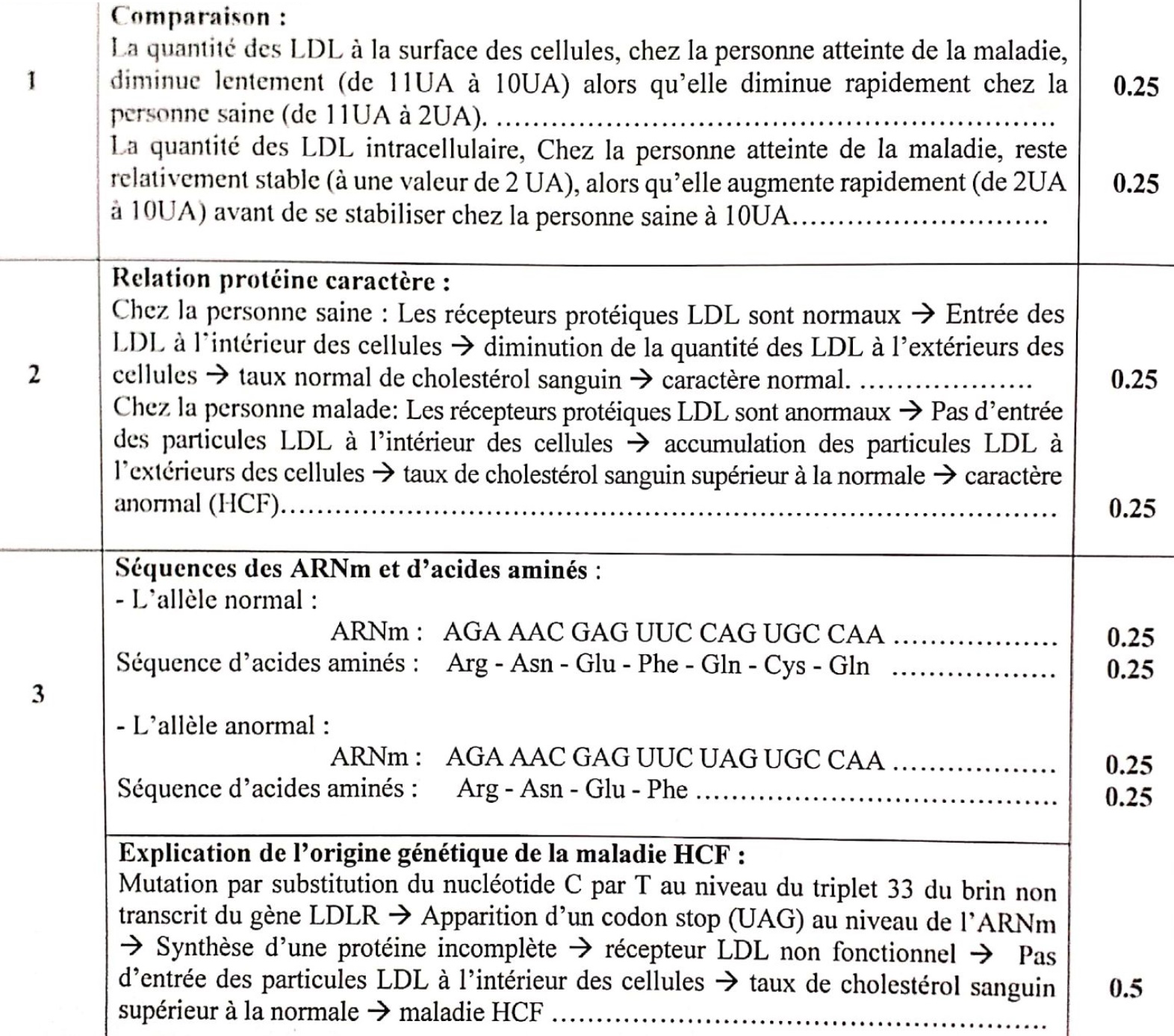

1. En se basant sur le document 1, comparer les résultats obtenus chez la personne malade à ceux obtenus chez la personne saine. (0.5 pt)

2. En se basant sur les données précédentes et sur le document 2, montrer la relation protéine – caractère. (0.5 pt)

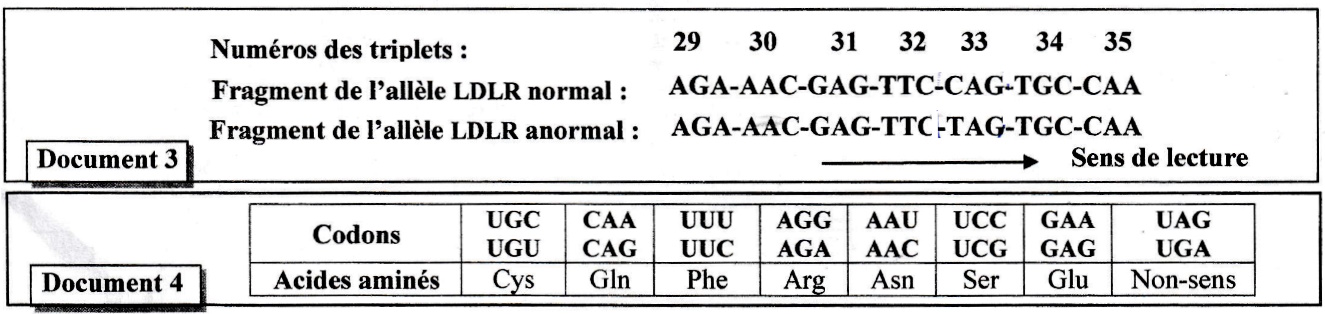

Donnée 3 : La synthèse des récepteurs LDL est contrôlée par un gène nommé LDLR. Le document (3) présente un fragment du brin non transcrit de l'allèle LDLR normal et un autre de l'allèle LDLR anormal responsable de la maladie HCF. Le document (4) présente un extrait du code génétique.

3. En se basant sur les documents 3 et 4, donner les séquences d'ARNm et des acides aminés correspondant aux fragments des deux allèles étudiés, puis expliquer l'origine génétique de la maladie. (1.5 pt)

Correction

Exercice 3 (2.5 pts)(Unité 3)

Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, on propose l'étude de la transmission de deux caractères chez les chats :

la couleur du pelage : couleur orange ou couleur noire ou bicolore.

la taille des poils : poils longs ou poils ras (très courts). Deux croisements entre des parents de races pures ont été réalisés.

| Croisement 1 | Parents | Descendance |

| Mâle de couleur orange et à poils longs X Femelle de couleur noir et poils ras |

|

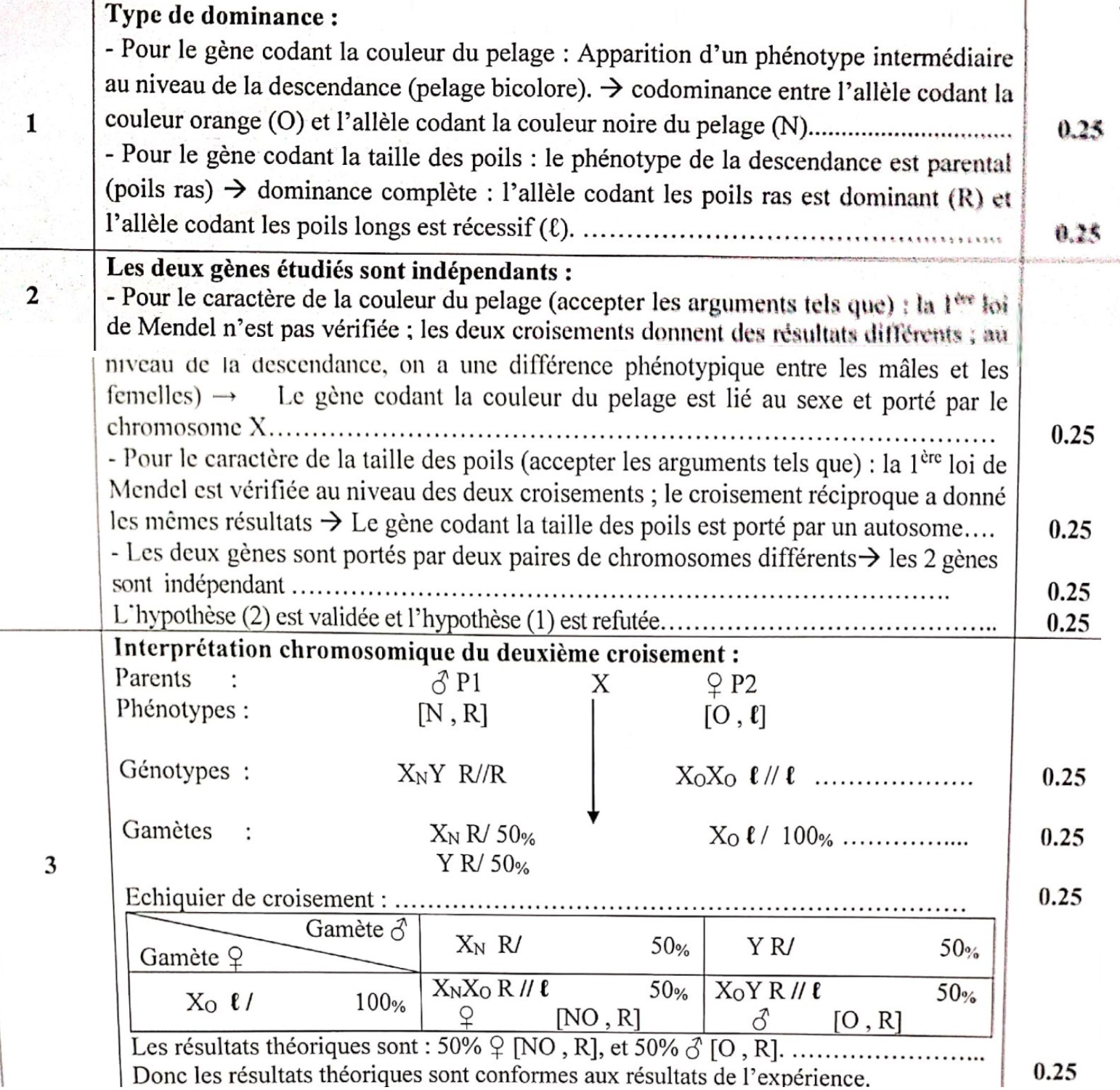

1. En exploitant les résultats de ce croisement, déterminer le type de dominance pour chaque gène. Justifier la réponse. (0.5 pt)

Afin d'expliquer la relation entre les deux gènes étudiés, deux hypothèses ont été proposées :

Hypothèse 1 : Les-deux gènes étudiés sont liés et portés par le même chromosome X.

Hypothèse 2 : Les deux gènes étudiés sont indépendants, l'un est porté par le chromosome X et l'autre est porté par un autosome.

Pour vérifier les hypothèses proposées, un deuxième croisement entre des parents de races pures a été réalisé. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus.

| Croisement 2 | Parents | Descendance |

| Mâle de couleur noire et à poils ras X Femelle de couleur orange et à poils longs |

|

2. En se basant sur les deux croisements, montrer que les deux gènes étudiés sont indépendants, puis vérifier les deux hypothèses proposées. (1 pt)

3. En se basant sin un échiquier de croisement, réaliser l'interprétation chromosomique du croisement 2. (1 pt)

Utiliser les symboles suivants :

N ou n pour l'allèle responsable de la couleur noire et O ou o pour l'allèle responsable de la couleur orange.

L ou l pour l'allèle responsable des poils longs et R ou r pour l'allèle responsable des poils ras.

Correction

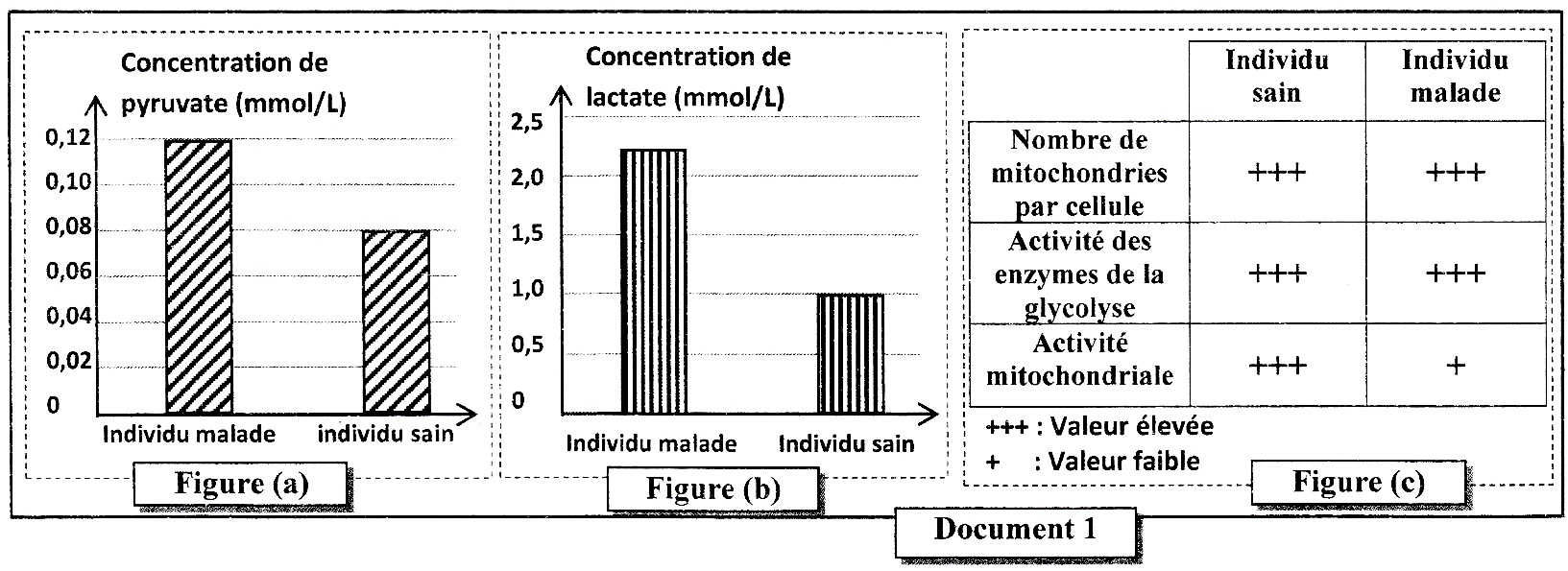

Exercice 4 (5 pts)(Unité 6)

La formation des chaînes de montagnes laisse de nombreux indices tectoniques et pétrographiques. Afin de montrer, l'importance de ces indices dans la reconstitution de l'histoire géologique d'une région, on présente les données suivantes :

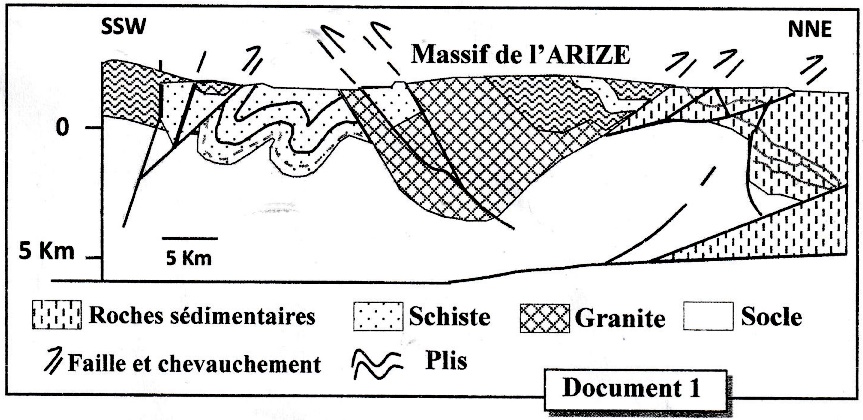

Donnée 1 : Le massif de l'Arize est situé dans les Pyrénées (chaîne de montagnes récente). Les chercheurs proposent que la région de l'Arize a connu une collision entre deux croûtes continentales. Le document (1) présente une coupe géologique simplifiée de cette région.

1. À partir des données du document 1, dégager les indices tectoniques de cette collision et donner leur signification. (0.5 pt)

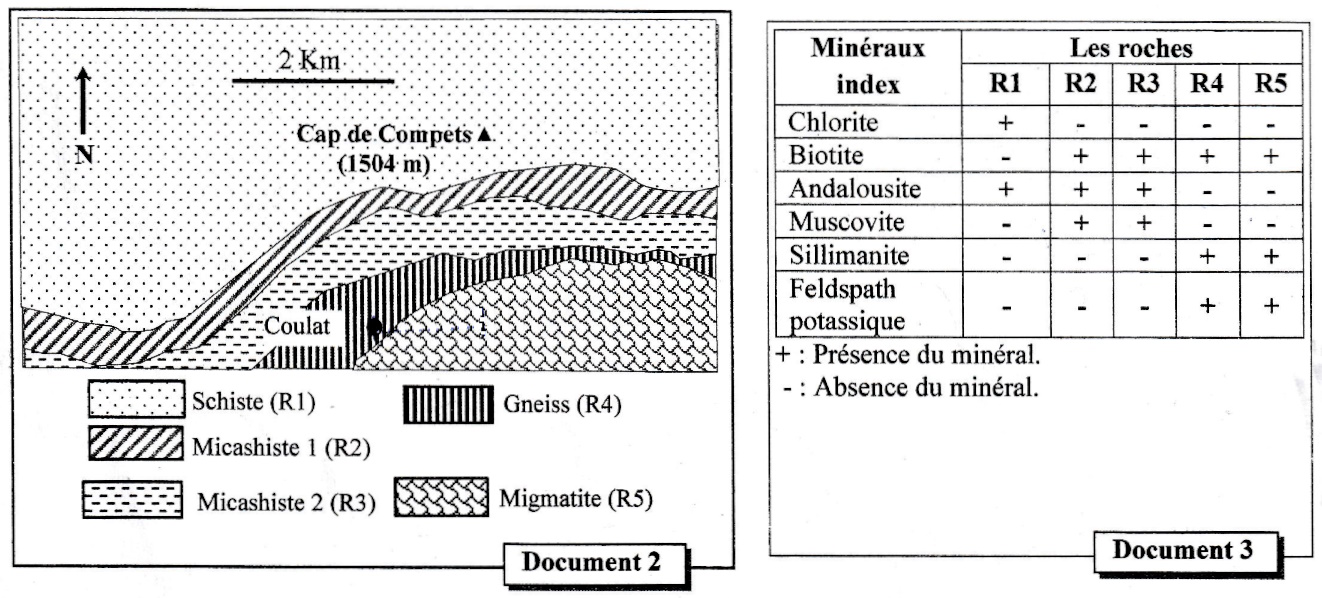

Donnée 2 : Afin de vérifier la proposition des chercheurs, une étude de cinq roches du massif de l'Arize a été réalisée. Le document (2) présente un extrait simplifié d'une carte géologique de ce massif. Le tableau du document (3) montre certains minéraux index des roches de ce massif.

2. À partir des données du document 3, déterminer les changements de la composition minéralogique en passant de R1 à R2 et de R3 à R4. (1 pt)

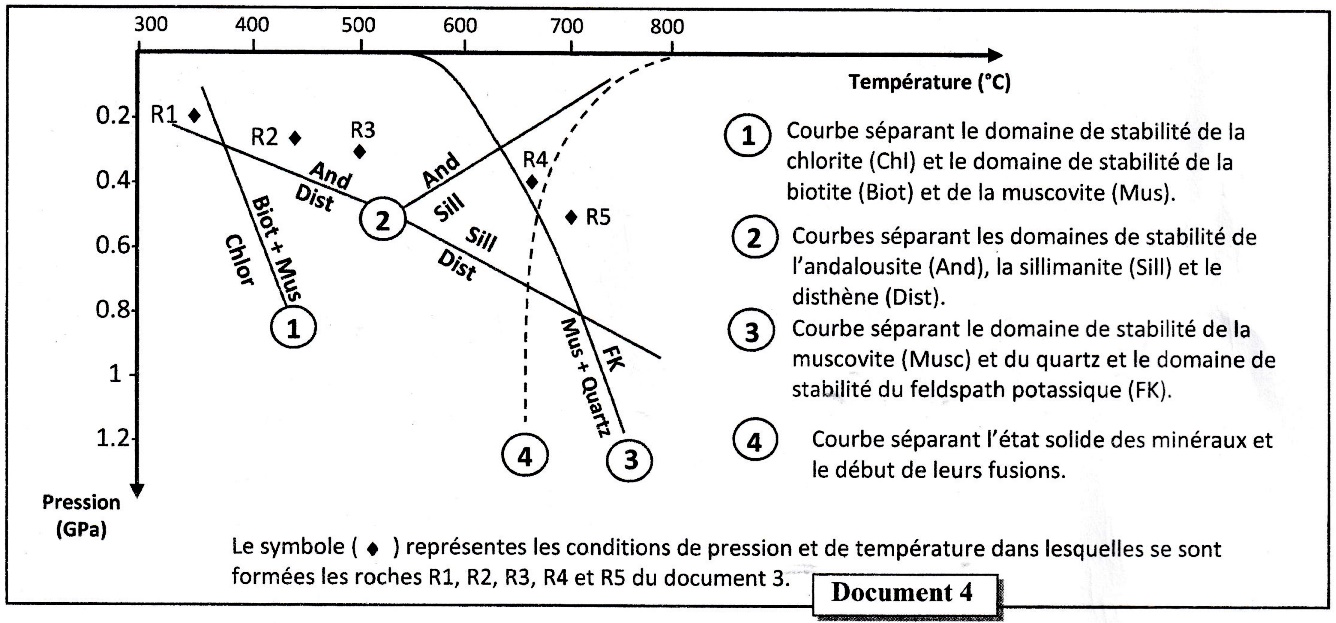

Donnée 3 : À partir de la composition minéralogique des roches de ce massif, les chercheurs ont pu déterminer les conditions de pression et de température dans lesquelles sont formées ces roches. Le document (4) présente l'emplacement des roches de ce massif selon les conditions de pression et de température ainsi que les domaines de stabilité de certains minéraux index.

3. En exploitant les données des documents 3 et 4, expliquer les changements observés dans la composition minéralogique en passant de la roche R1 à R2 et de R3 à R4. (1.5 pt)

Donnée 4 : La migmatite R5 est caractérisée par deux structures : une structure qui ressemble à celle du gneiss et une structure qui ressemble à celle du granite (roche magmatique).

4. En se basant sur le document 4, sur vos connaissances et sachant que la migmatite provient du gneiss, expliquer le mode de formation de la migmatite. (1 pt)

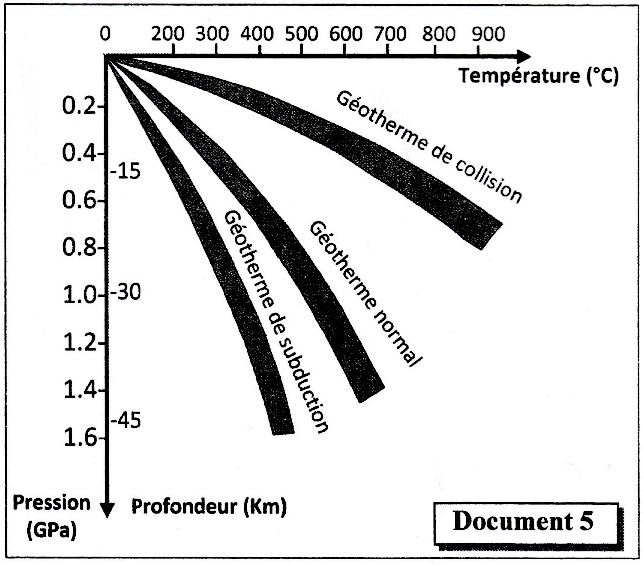

Données 5 : Les roches de Rl à R5 gardent, par leurs compositions minéralogiques, une mémoire des conditions de pression et de température qu'a subi la région de l'Arize. Afin d'expliquer l'évolution de ces conditions, le document (5) montre le gradient géothermique dans différentes zones du globe terrestre.

5. En exploitant les documents 4 et 5, dégager les conditions de pression et de température dans lesquelles s'est formée chacune des roches (R1, R3 et R5) et justifier que cette région a connu une collision. (1 pt)

Correction