1-

2-

3-

I. Répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes :

1. Définir la fermentation lactique. (0.5 pt)

2. Déterminer le sens de déplacement des protons H+ dans la mitochondrie au cours :

a. du fonctionnement de la chaîne respiratoire. (0.25 pt)

b. du fonctionnement de la sphère pédonculée. (0.25 pt)

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier sur votre feuille de rédaction les couples (1 , …) ; (2 , …) ; (3 , …) ; (4 , …) puis adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

1. Au cours de la méiose, le crossing-over se déroule lors de :

a. la prophase I.

b. l’anaphase I.

c. l’anaphase II.

d. la prophase II.

2. Au cours de la phase G1 de l'interphase, chaque chromosome est :

a. monochromatidien condensé.

b. monochromatidien non condensé.

c. bichromatidien non condensé.

d. bichromatidien condensé.

3. À partir d’une cellule mère diploïde, la méiose donne :

a. quatre cellules haploïdes avec des chromosomes monochromatidiens.

b. deux cellules diploïdes avec des chromosomes bichromatidiens.

c. quatre cellules diploïdes avec des chromosomes bichromatidiens.

d. deux cellules haploïdes avec des chromosomes monochromatidiens.

4. À la fin de la phase S de l’interphase, les chromosomes sont :

a. bichromatidiens et ne présentent pas des yeux de réplication.

b. monochromatidiens et présentent des yeux de réplication.

c. bichromatidiens et présentent des yeux de réplication.

d. monochromatidiens et ne présentent pas des yeux de réplication.

III. Recopier sur votre feuille de rédaction le numéro de chaque proposition et écrire devant chacun d’eux « vrai » ou « faux ». (1 pt)

1. L’effet de serre s’explique par l’absorption d’une partie des rayonnements ultraviolets par le CO2 atmosphérique.

2. Les ordures ménagères au Maroc se caractérisent par une humidité élevée et une grande teneur en matière organique.

3. L’incinération est une technique qui permet la diminution du volume des ordures ménagères avec la production d’énergie électrique.

4. Les énergies renouvelables sont produites à partir des ressources naturelles renouvelables, tel que : le gaz naturel, le pétrole et le charbon

IV. Recopier sur votre feuille de rédaction les couples (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,…) et adresser à chaque numéro de l’ensemble 1 la lettre correspondante dans l’ensemble 2. (1 pt)

| Ensemble 1 : Action | Ensemble 2 : Effet dans le muscle |

1. Fixation des ions Ca2+ sur la troponine. | a. Libération de l’énergie nécessaire à la rotation destêtes de myosine. |

2. Hydrolyse de l’ATP. | b. Régénération rapide de l’ATP dans le muscle. |

3. Fixation de l’ATP sur les têtes demyosine. | c. Retour des ions Ca2+ vers le réticulumsarcoplasmique. |

4. Hydrolyse de la phosphocréatine. | d. Libération des sites de fixation des têtes demyosine. |

e. Séparation des myofilaments de myosine desmyofilaments d’actine. |

L'endurance est définie comme la capacité d’un sportif à résister à la fatigue et à maintenir un effort physique prolongé. L'entraînement joue un rôle important dans l'amélioration de l'endurance des athlètes de longues distances en favorisant certaines voies métaboliques de production d’énergie dans les muscles. Afin d’étudier l’effet de l’entraînement sur l’amélioration de l'endurance chez les athlètes de longues distances, on propose les données suivantes :

Donnée 1 : Le test d’endurance permet le calcul de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA exprimée en Km/h) qui correspond à la vitesse de course à partir de laquelle la consommation du dioxygène est maximale. Le document 1 présente le résultat du calcul de la VMA et le résultat de la mesure de la consommation d’O2 et de la concentration sanguine du lactate à la fin du test d’endurance, chez une personne non entraînée et chez une autre personne ayant effectué des entraînements d’endurance.

| VMA (Km/h) | Consommation d’O2 (L/min) | Concentration sanguine du lactate (mmol/L) |

Personne non entraînée | 14 | 2.5 | 16 |

Personne entraînée | 20.5 | 5.5 | 4 |

Document 1 | |||

1. En se basant sur le document 1, comparer les résultats obtenus chez les deux personnes puis proposer une hypothèse concernant la voie métabolique favorisée par l’entraînement d’endurance. (1.25 pt)

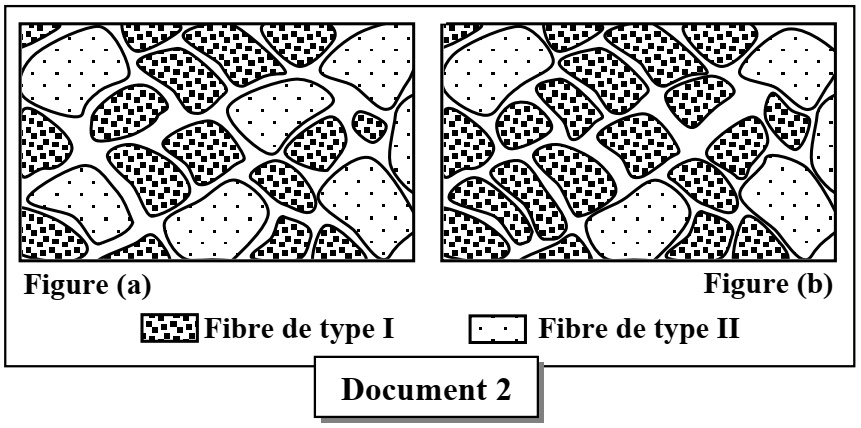

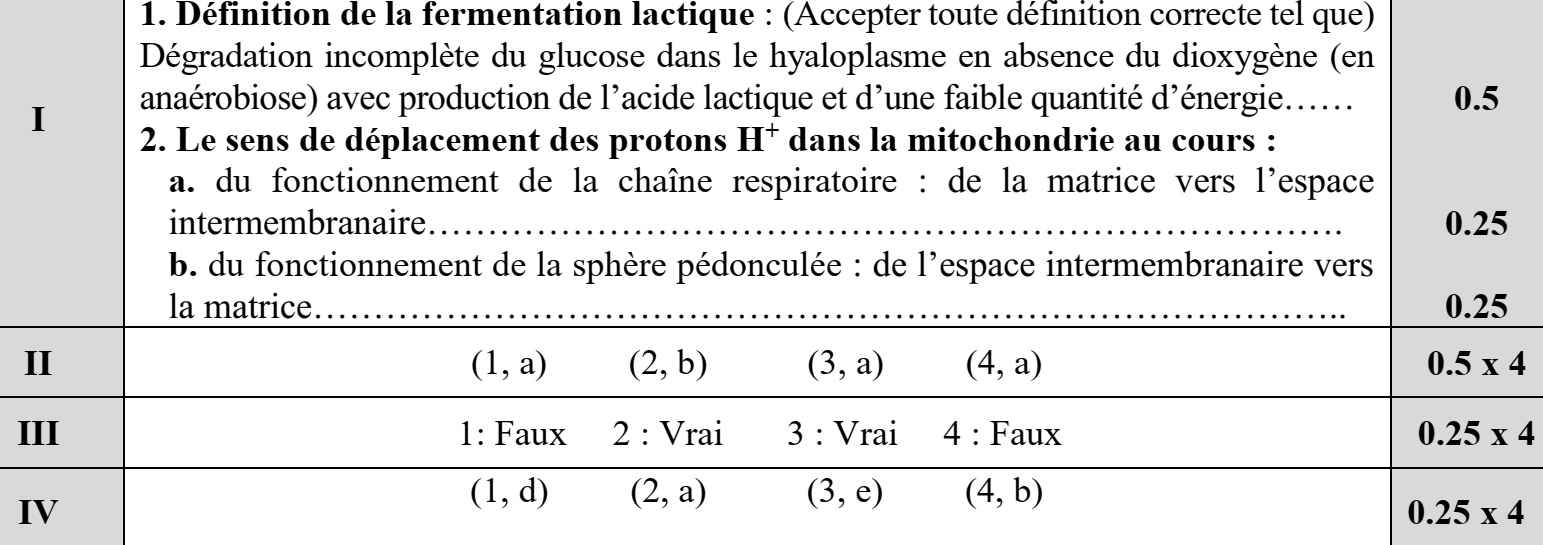

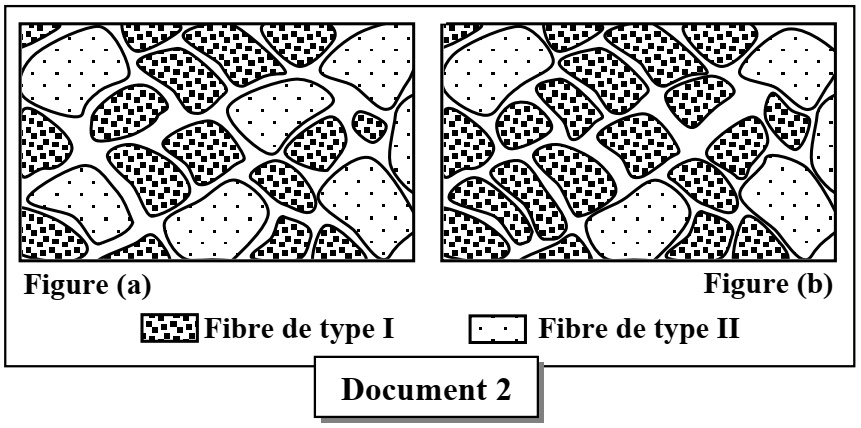

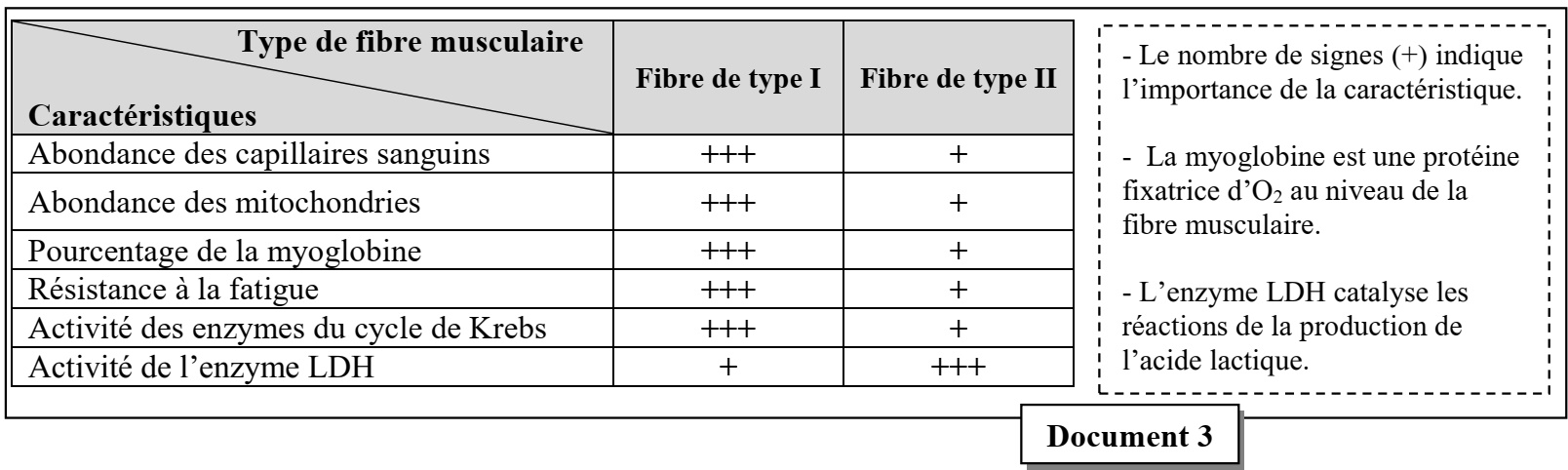

Donnée 2 : L’observation microscopique d’un muscle strié montre la présence de deux types de fibres musculaires chez l'Homme. Le document 2 représente deux schémas montrant la proportion des fibres de type I et des fibres de type II dans un muscle strié chez une personne avant l’entraînement (Figure a) et après une période d’entraînement d'endurance (Figure b). Le document 3 présente certaines caractéristiques structurales et fonctionnelles de ces deux types de fibres.

2. En exploitant les données des documents 2 et 3, montrer la relation entre l’entraînement d’endurance et la voie métabolique favorisée chez la personne entraînée puis vérifier l’hypothèse proposée. (1.5pt)

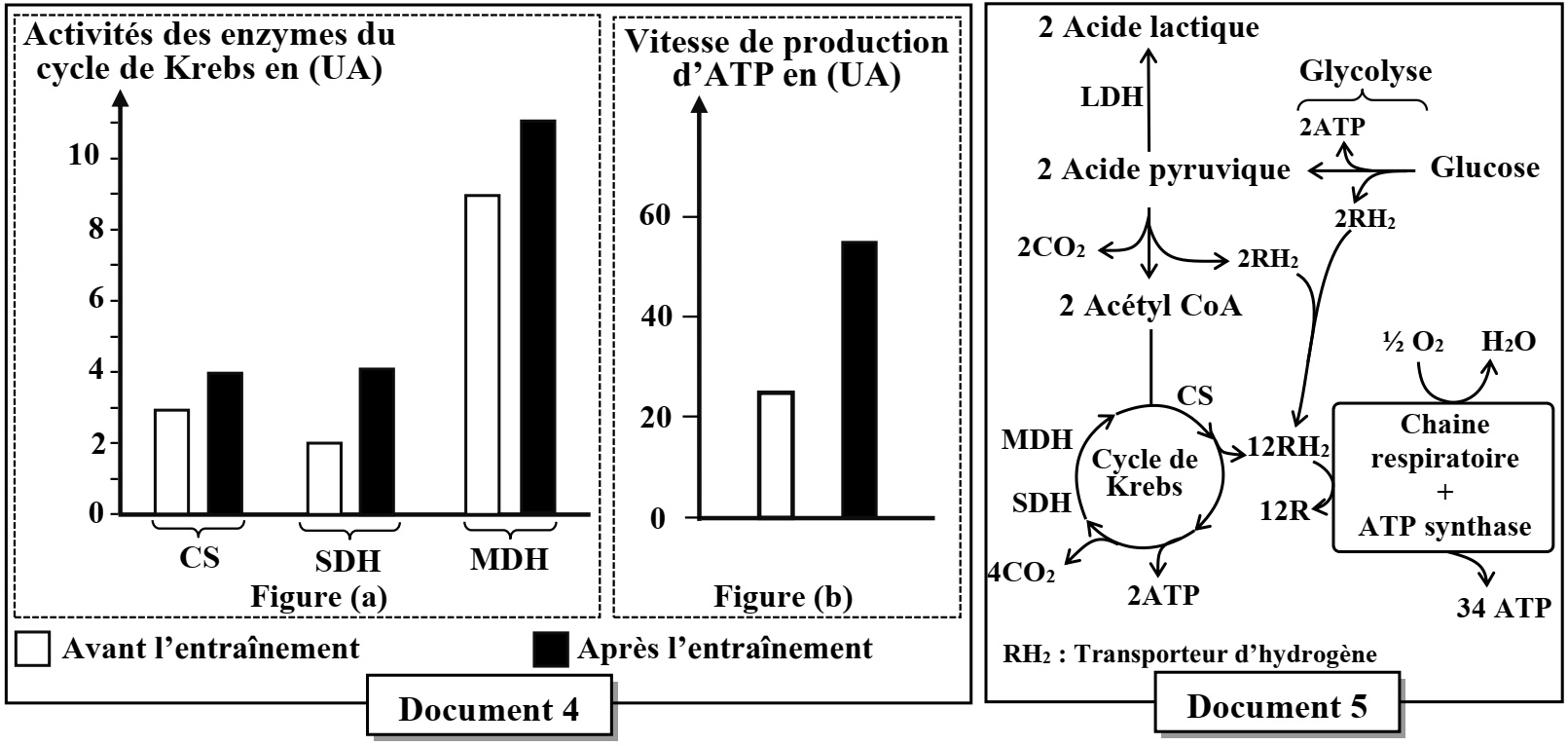

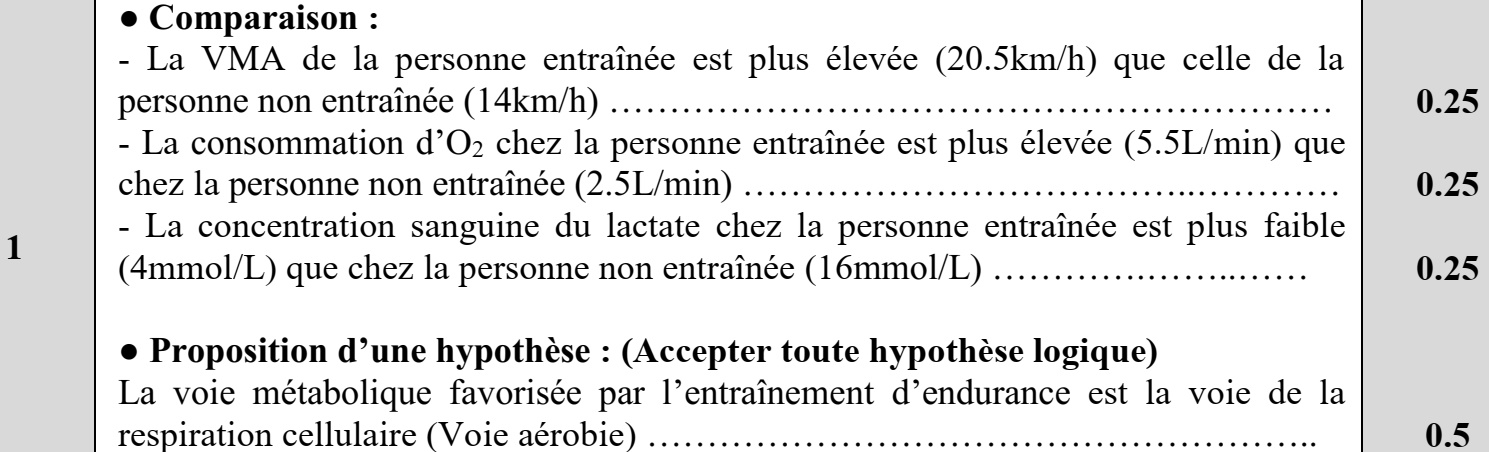

Donnée 3 : Des mesures de l’activité de certaines enzymes du cycle de Krebs (CS : Citrate synthase, SDH : Succinate déshydrogénase, MDH : Malate déshydrogénase) et de la vitesse de production de l’ATP par la voie aérobie ont été réalisées chez des personnes avant et après l’entraînement. Les

figures (a) et (b) du document 4 présentent les résultats obtenus. Le document 5 représente deux voies métaboliques de production d’ATP au niveau de la cellule musculaire.

3. En exploitant le document 4 et en vous aidant du document 5, expliquer l’effet de l’entraînement sur la vitesse de production de l’ATP. (1.25 pt)

4. En se basant sur vos réponses aux questions 2 et 3, montrer l’effet de l'entraînement sur l'amélioration de l'endurance des athlètes de longues distances. (1 pt)

1-

2-

3-

4-

Afin d’étudier les mécanismes de l’expression de l’information génétique et de la transmission de certains caractères héréditaires, on propose l’exploitation des données suivantes :

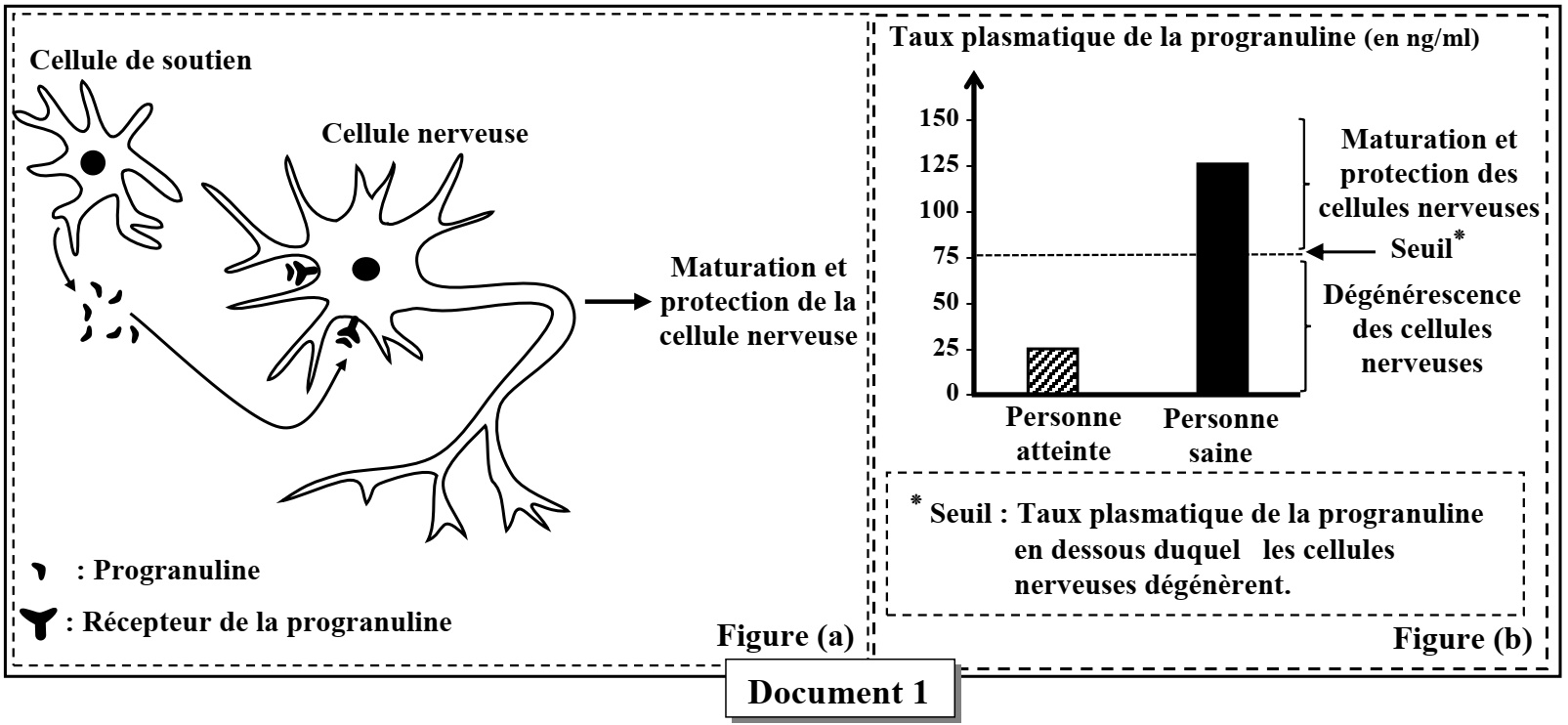

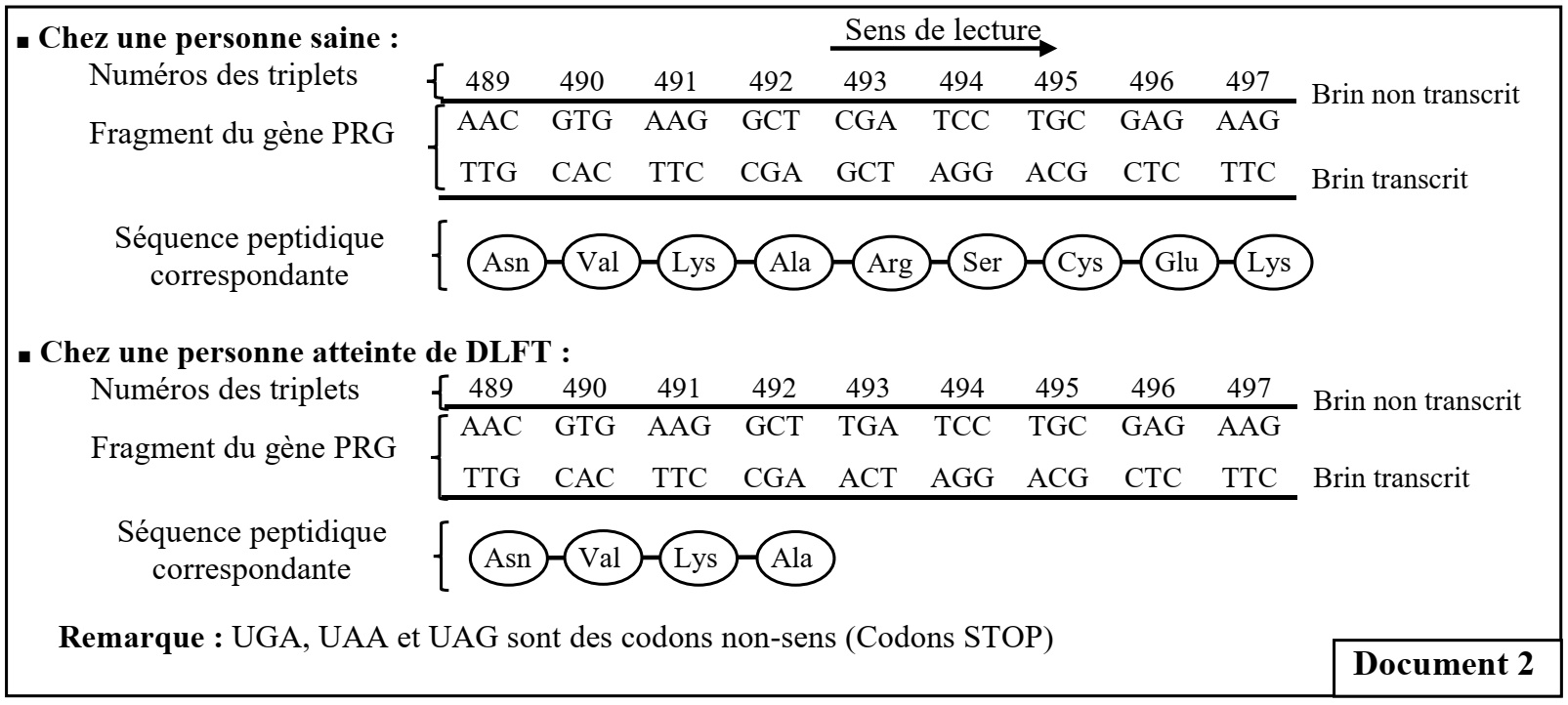

I. La dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT) est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par des troubles de la motricité. Les recherches ont montré un lien entre la DLFT et une protéine nommée « Progranuline » codée par le gène PRG dans le tissu nerveux du cortex cérébral. Afin de comprendre l’origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes :

Donnée 1 : La progranuline est secrétée par des cellules de soutien au niveau du cortex cérébral et agit sur les cellules nerveuses. La figure (a) du document 1 représente l’effet de la progranuline sur les cellules nerveuses chez une personne saine et la figure (b) du même document représente le taux plasmatique de la progranuline normale chez une personne saine et chez une personne atteinte de la DLFT.

1. En se basant sur les données du document 1, décrire le mode d’action de la progranuline sur les cellules nerveuses, puis montrer la relation entre le taux plasmatique de la progranuline et l’état de santé de la personne. (0.75 pt)

Donnée 2 : Le document 2 présente un fragment du gène PRG ainsi que la séquence peptidique qui lui correspond chez une personne saine et chez une personne atteinte de la DLFT.

2. En exploitant le document 2, expliquer l’origine génétique de la DLFT. (1.25 pt)

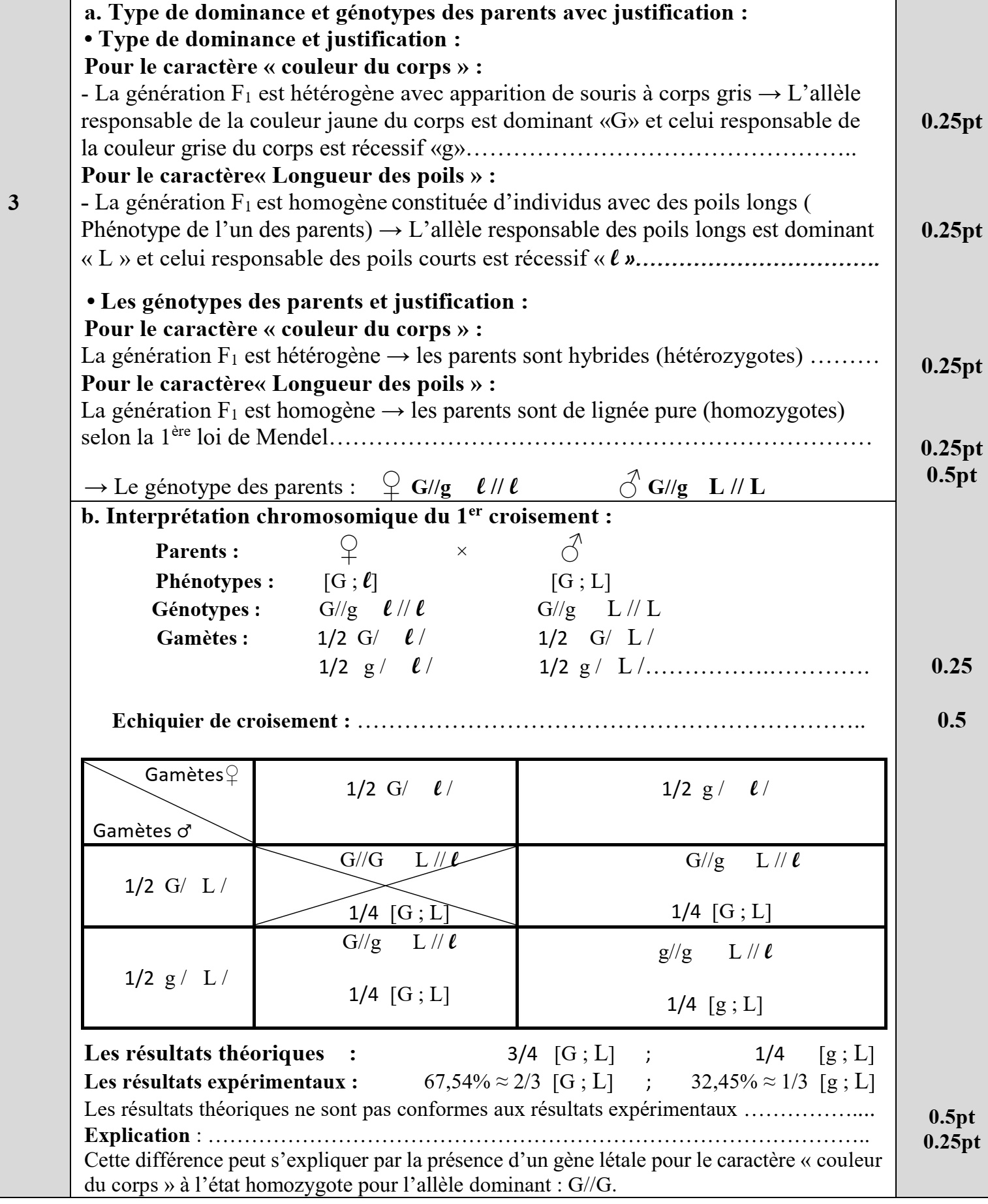

II. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires non liés au sexe chez les souris : la couleur du corps (jaune ou gris) et la longueur des poils (courts ou longs), les chercheurs ont supposé que les deux caractères sont gouvernés par deux gènes indépendants. Pour vérifier l’hypothèse

proposée, ces chercheurs ont réalisé les croisements suivants :

Croisement 1 :

| Parents | Génération F1 |

| Souris femelles jaunes à poils courts X Souris mâles jaunes à poils longs |

|

3. Selon l’hypothèse des chercheurs et à partir des résultats du croisement 1 :

a. Déterminer le type de dominance pour chaque gène, puis donner les génotypes des parents du premier croisement. Justifier votre réponse. (1.5 pt)

b. Expliquer les résultats du croisement 1 en utilisant l’échiquier de croisement. (1.5 pt)

Utiliser les symboles : G et g pour la couleur du corps ; L et l pour la longueur des poils.

Croisement 2:

| Parents | Génération F1 |

| Souris femelles jaunes à poils longs de la génération F1 X Souris mâles grises à poils courts |

|

4. A partir du croisement 2, montrer que les résultats obtenus sont compatibles avec la troisième loi de Mendel, puis vérifier l’hypothèse proposée. (1 pt)

1-

2-

3-

4-

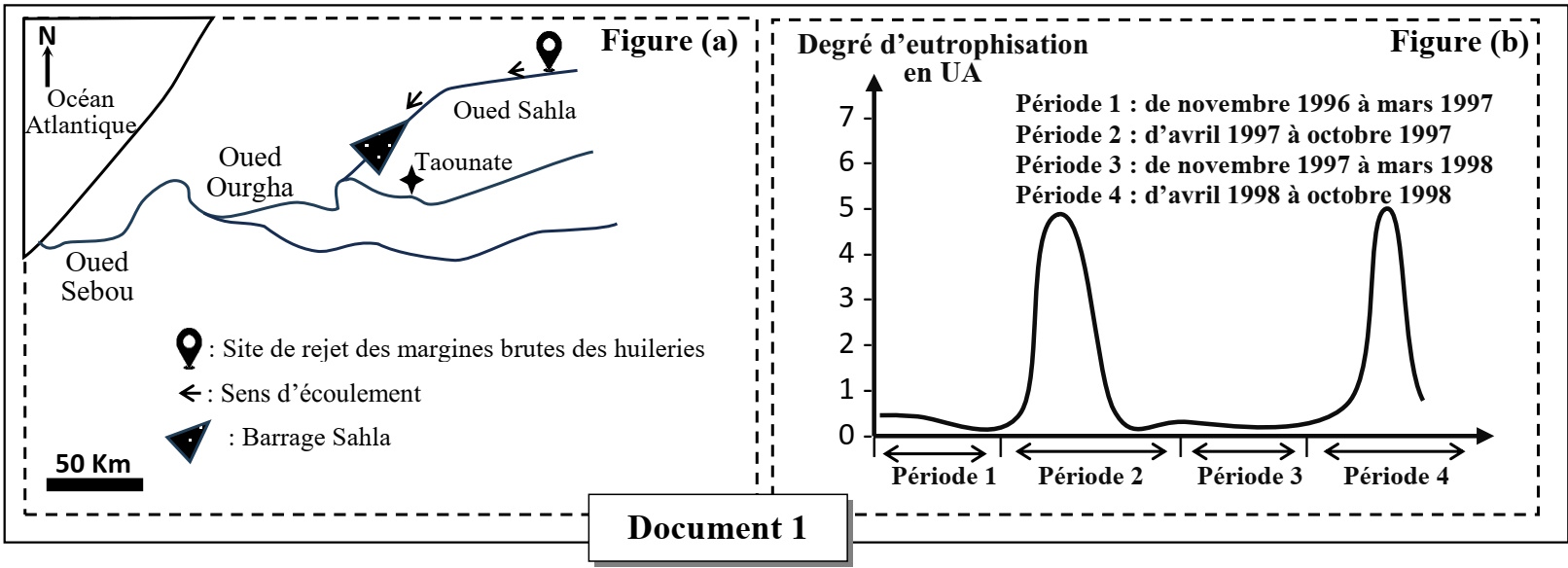

Au Maroc le traitement des olives génère en plus de l’huile, comme produit principal, une quantité non négligeable de déchets riches en matières organiques et en composés azotés et phosphatés comme les margines, que les huileries (unités industrielles d’extraction de l’huile d’olive) déversent directement dans le milieu environnant durant la période entre novembre et mars de chaque année. Ces pratiques présentent de sérieux problèmes environnementaux et conomiques. Pour comprendre certains impacts de la pollution par les margines sur la qualité des eaux ainsi que les solutions envisageables pour réduire ces impacts, on propose les données suivantes :

Donnée 1 : Le barrage Sahla situé près de la ville de Taounate a été construit en 1994 sur Oued Sahla.

Afin de suivre le degré de pollution des eaux du barrage Sahla par les margines, on propose l’exploitation de la figure (a) du document 1 qui représente la localisation géographique du barrage Sahla et la figure (b) du même document qui présente les résultats de mesure du degré d’eutrophisation des eaux du barrage entre novembre 1996 et octobre 1998.

1. En se basant sur le document 1 et sur vos connaissances, décrire la variation du degré d’eutrophisation des eaux du barrage Sahla au cours des périodes 1 à 4 puis expliquer le degré d’eutrophisation durant des périodes 2 et 4. (1.5 pt)

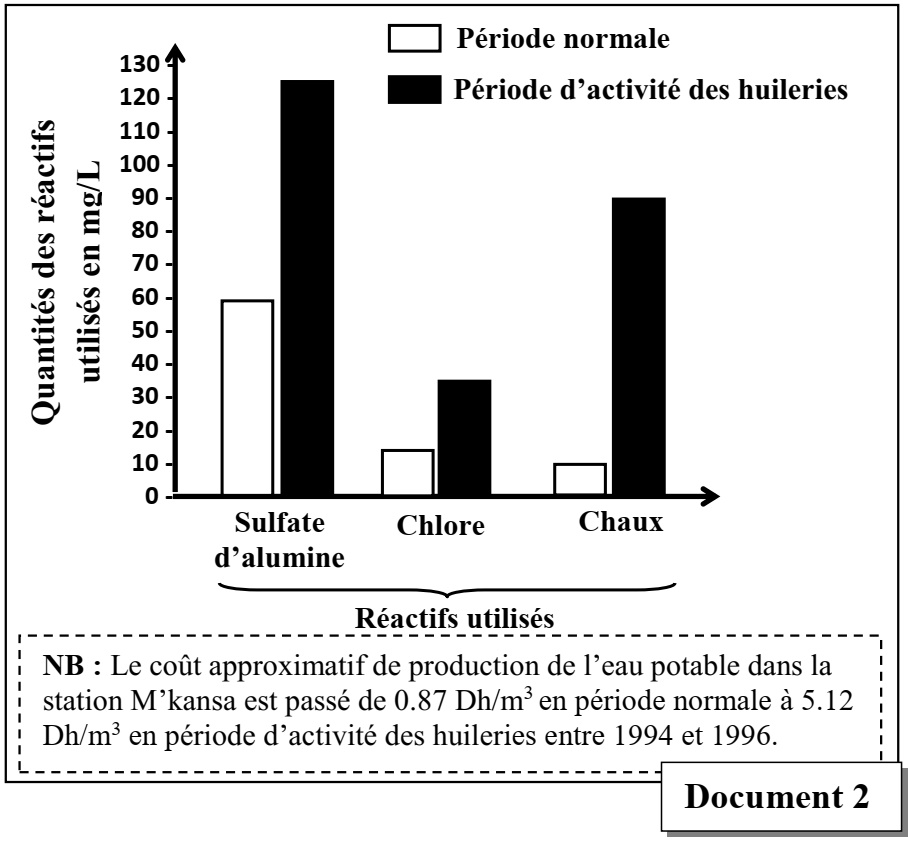

Donnée 2 : L’Office National de l'Eau Potable (ONEP) a rencontré des difficultés à produire une eau de qualité à un prix acceptable surtout dans les régions exposées à une pollution par les margines. Pour comprendre l’impact de la pollution des eaux par les margines sur le coût de la production des eaux potables, on propose le document 2 qui présente les quantités moyennes des réactifs de traitement utilisés pour la production de 1m3 d’eau potable par la station de traitement M’kansa (Région de Fès) des eaux de l’Oued Sbou durant la période normale (entre avril et octobre) et durant la période d’activité des huileries (entre novembre et mars) entre 1994 et 1996.

2. A partir du document 2, comparer les quantités des réactifs utilisés dans le traitement des eaux lors de la période normale et de la période d’activité des huileries puis montrer l’impact de cette activité sur le coût de traitement des eaux. (1.5 pt)

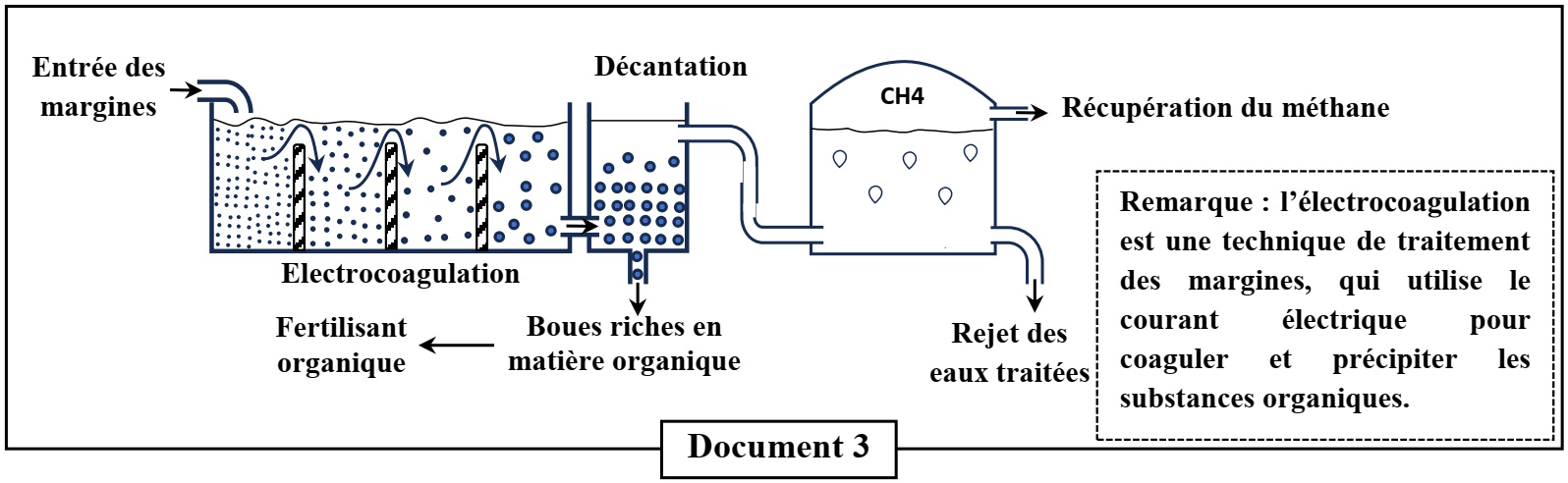

Donnée 3 : Pour diminuer les effets des margines sur l’environnement, des études ont été faites dans le but de développer de nombreux procédés d’exploitation des margines dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et de l’agriculture. Le document 3 présente un schéma général du principe de l’électrocoagulation et de la bio-méthanisation pour le traitement des margines

3. En se basant sur le document 3 et les données précédentes, déterminer l’importance de ce traitement dans la diminution des impacts des margines sur l’environnement et sur l’économie. (1 pt)

1-

2-

3-