SM

Normale

2017

2

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 4)

I – Définissez ce qui suit : le mode (M) – la moyenne arithmétique (X̄). (1 pt)

II – Recopiez, sur votre feuille de production, la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre « Vrai » ou « Faux ». (2 pts)

a – Une lignée pure est un ensemble d’individus homozygotes pour les gènes étudiés.

b – Une population hétérogène est une population qui donne après sélection plus d’une lignée pure.

c – La biométrie constitue un moyen d’étude de la variation des caractères héréditaires quantitatifs.

d – La courbe de fréquence plurimodale indique que la population est hétérogène pour le caractère étudié.

III – Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez, sur votre feuille de production, les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts) (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,...).

1) Les paramètres de position sont :

a – le mode, la moyenne arithmétique et la variance ;

b – le mode et la variance ;

c – la moyenne arithmétique et le mode ;

d – la moyenne arithmétique et la variance.

2) L’écart – type :

a – représente la valeur de la variable la plus fréquente ;

b – est utilisé avec le mode pour calculer l’intervalle de confiance ;

c – est l’un des paramètres de dispersion ;

d – est l’un des paramètres de position.

3) La sélection artificielle :

a – est efficace chez les populations homogènes ;

b – constitue un résultat de l’effet du milieu sur un caractère héréditaire donné ;

c – permet d’obtenir des lignées qui ont les caractères désirés ;

d – est efficace lorsqu’il s’agit de populations de faible variabilité génétique.

4) La variation continue est une variation :

a – où les variables prennent toutes les valeurs de f intervalle de variation ;

b – où les variables prennent les valeurs en nombres entiers naturels ;

c – qui permet de déterminer le mode de la transmission des caractères héréditaires ;

d – qui permet de mesurer la variation des caractères héréditaires qualitatifs.

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 : (7.5 points)(Unité 3)

Pour mettre en évidence le rôle de l’alternance de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du caryotype (formule chromosomique) et Dans la diversité des phénotypes au cours des générations, on propose les données suivantes :

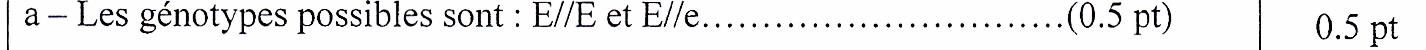

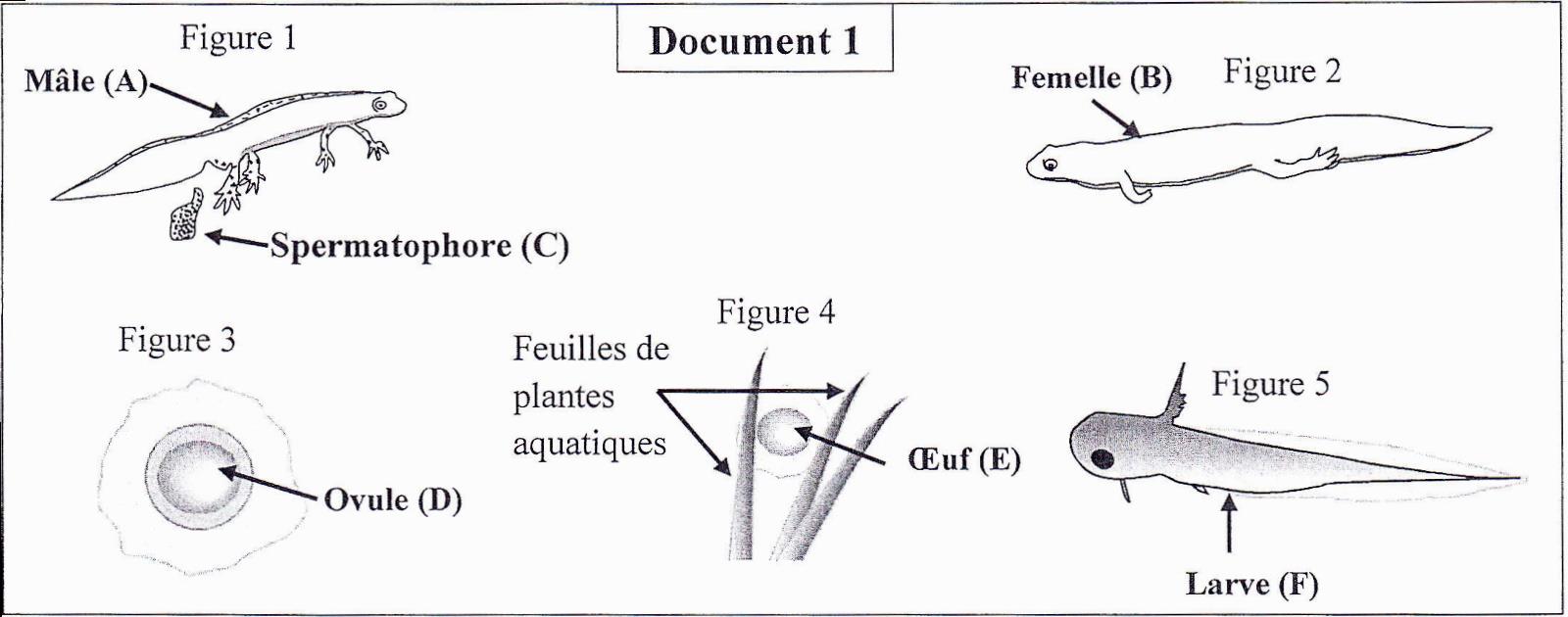

I – Le triton « Tritinus vulgaris » est un amphibien qui se reproduit à la fin de l’hiver dans l’eau douce. Des observations continues de cet animal dans son milieu de vie ont permis de connaître quelques étapes de son cycle de développement. Ces étapes sont représentées par les figures du document 1.

Au cours de sa reproduction, le mâle (A) se place devant la femelle (B) et dépose un spermatophore (C) (sac, contenant des spermatozoïdes, qui se colle aux feuilles des plantes). La femelle suivant le mâle, va saisir ce spermatophore par l’ouverture de son organe génital ce qui permet aux spermatozoïdes de féconder ses ovules (D). Il s’agit d’une fécondation interne sans copulation entre les deux sexes. La femelle pond 200 à 300 œufs (Zygotes) (E) qu’elle fixe aux plantes aquatiques ou aux pierres. Après 15 à 20 jours, ces œufs donnent des larves (F) d’un centimètre environ de longueur. Chaque larve se développe et donne un Triton (A ou B) qui atteint sa maturité sexuelle après 3 ans.

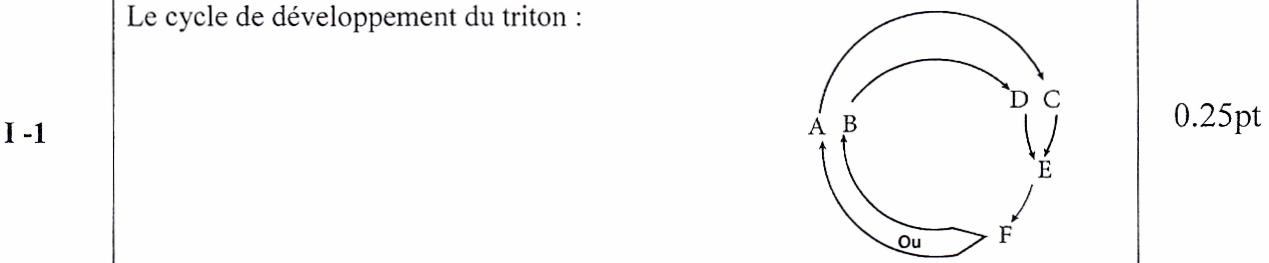

1 – En utilisant uniquement les lettres (A, B, C, D, E et F), indiquées dans le document 1, réalisez le cycle de développement de cet animal. (Les dessins qui représentent les différentes figures ne sont pas demandés). (0.25pt)

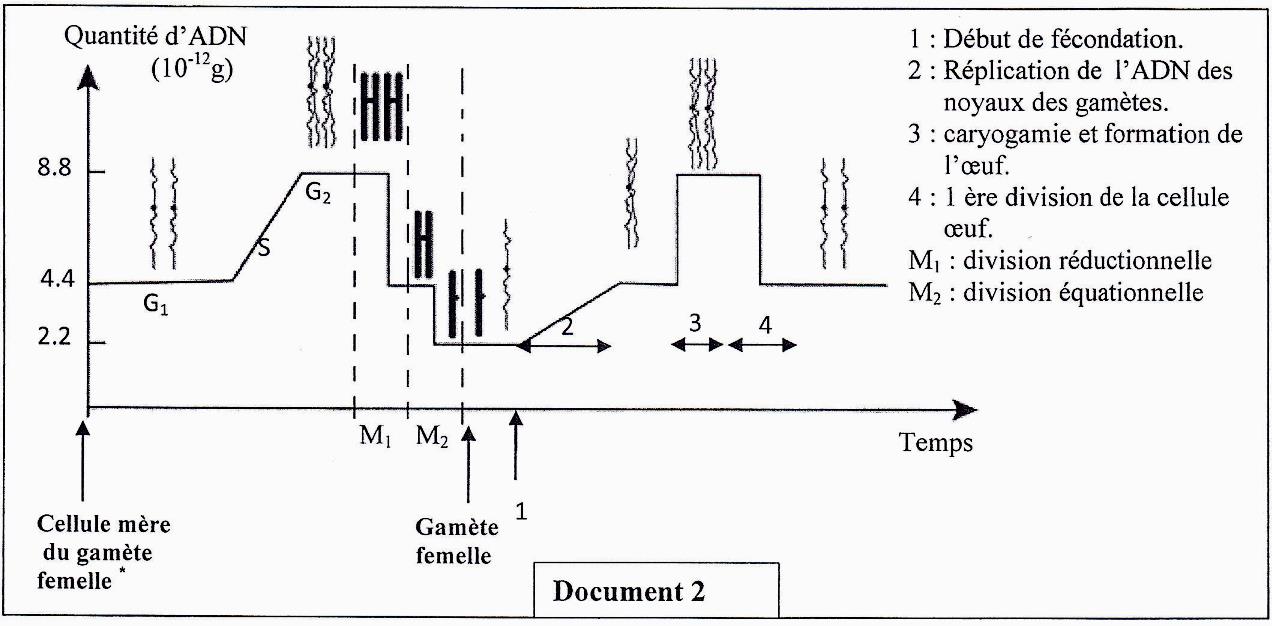

Le cycle de développement du Triton est caractérisé par l’alternance de la méiose et de la fécondation. Le document 2 montre l’évolution de la quantité d’ADN et l’aspect des chromosomes par noyau, depuis la formation des ovules à partir d’une cellule mère jusqu’à la première division de l’œuf.

Remarque : Les variations de la quantité d’ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les gamètes mâles et femelles.

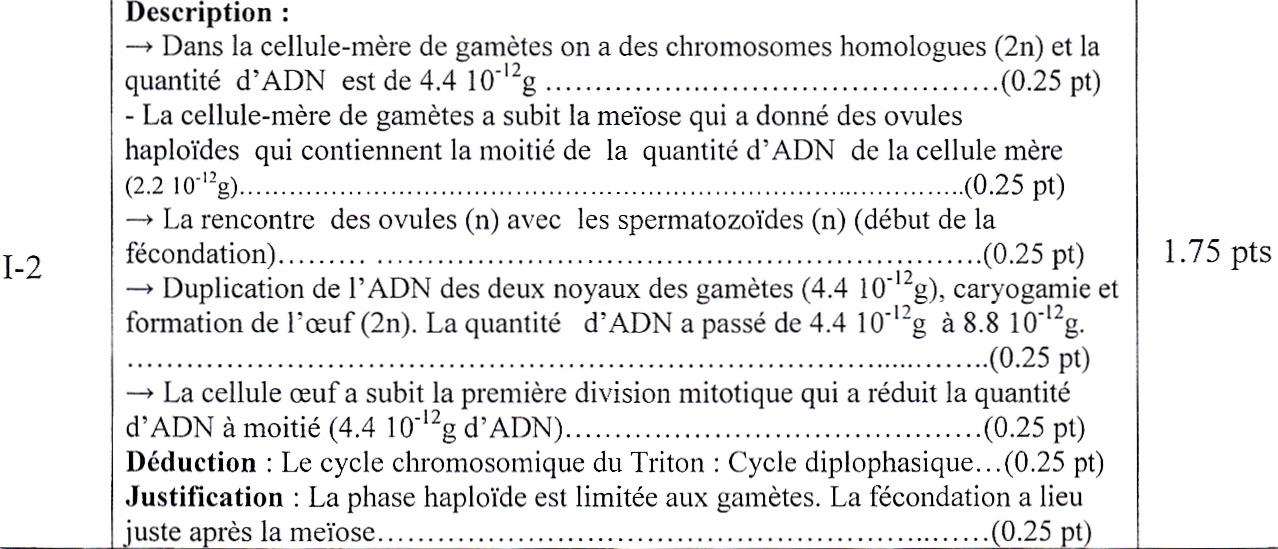

2 – Décrivez l’évolution de la quantité d’ADN et l’aspect des chromosomes avant, au cours et après la fécondation, puis déduisez, en justifiant votre réponse, le type du cycle chromosomique de cet animal. (1.75 pts)

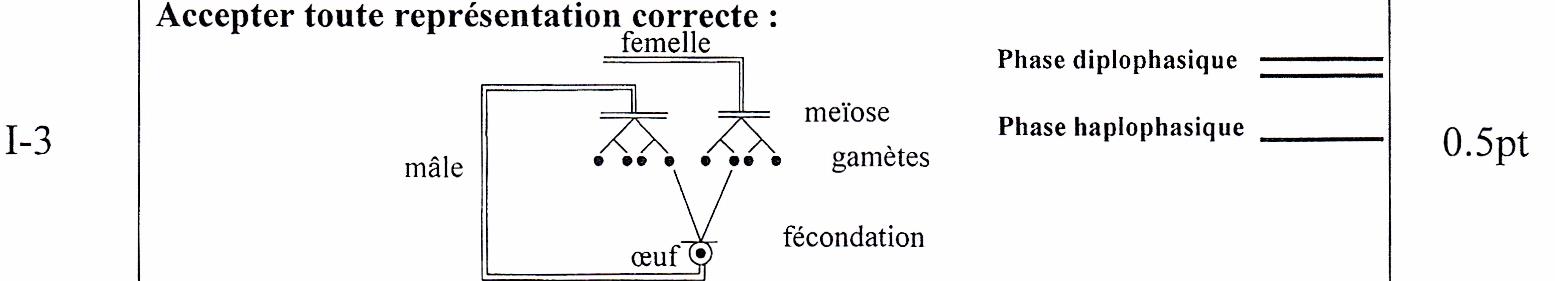

3 – Réalisez le cycle chromosomique du Triton. (0.5 pt)

II – Pour étudier le mode de transmission de la couleur du corps et de la couleur des yeux chez la Drosophile, on propose les croisements suivants :

Premier croisement : réalisé entre des mâles de lignée pure, aux yeux rouges, et des femelles de lignée pure, aux yeux framboise. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de mâles aux yeux framboise et de femelles aux yeux rouges.

Deuxième croisement : réalisé entre des mâles de lignée pure, à corps noir et aux yeux framboise, et des femelles de lignée pure, à corps gris et aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d’individus à corps gris et aux yeux rouges.

Troisième croisement : réalisé entre les individus de la génération F1, issue du deuxième croisement. Ce croisement a donné une génération F2 constituée de :

564 drosophiles à corps gris et aux yeux rouges ;

189 drosophiles à corps noir et aux yeux rouges ;

185 drosophiles à corps gris et aux yeux framboise ;

62 drosophiles corps noir et aux yeux framboise.

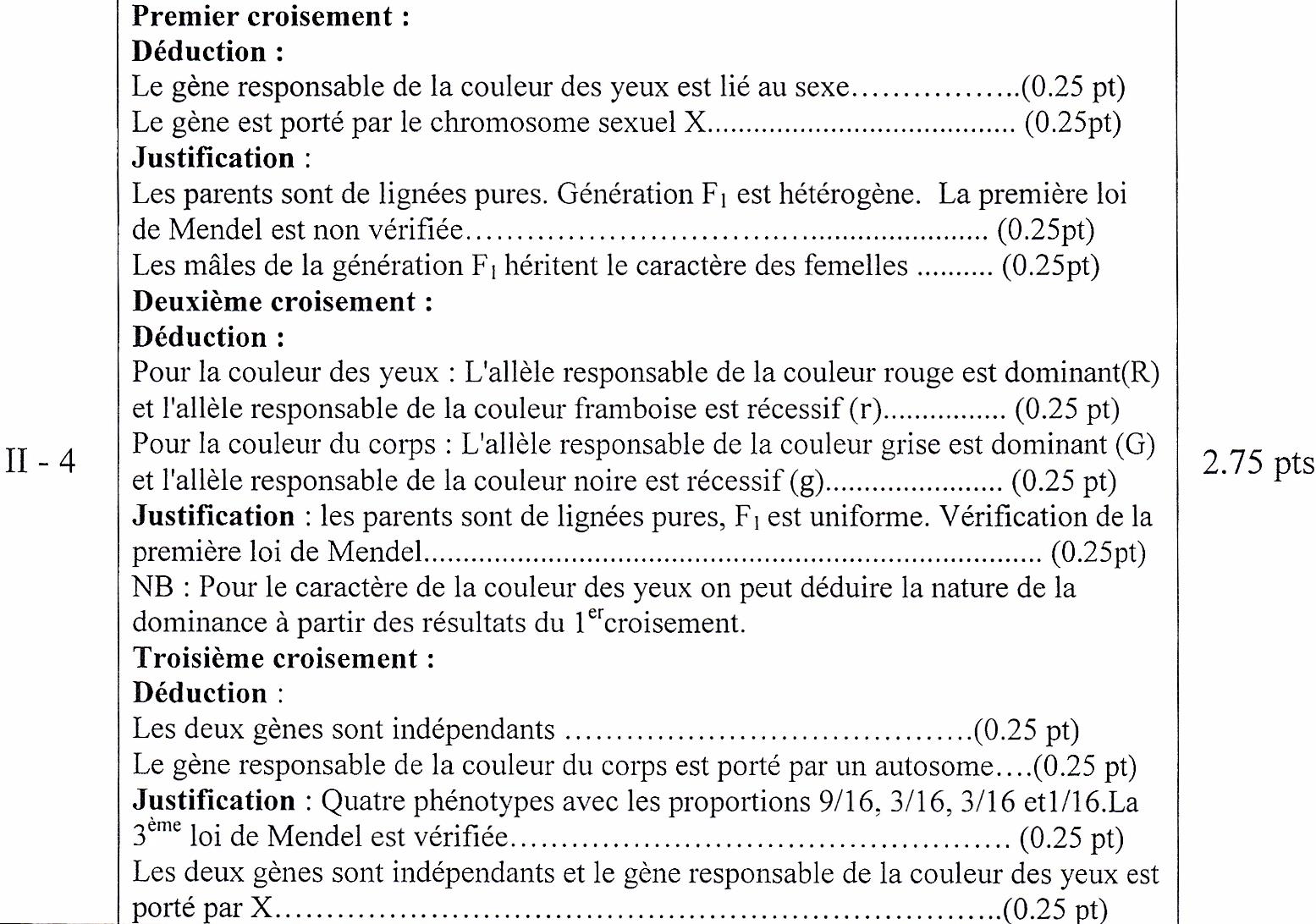

4 – Que peut-on déduire des résultats des trois croisements ? Justifiez votre réponse. (2,75pts)

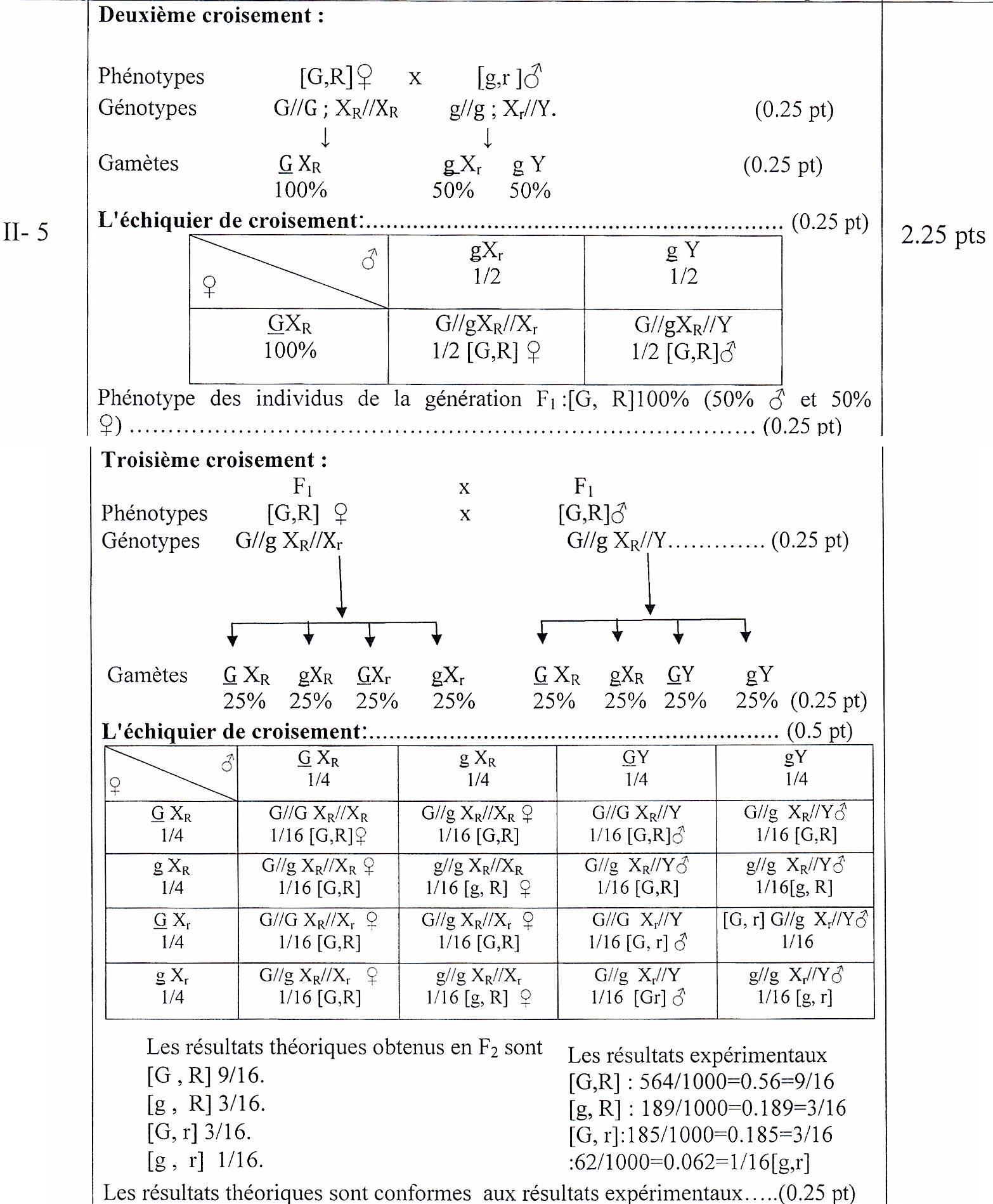

5 – Donnez l’interprétation chromosomique des résultats du deuxième et du troisième croisement. (2.25pts)

Utilisez les symboles suivants :

G et g pour la couleur du corps ;

R et r pour la couleur des yeux

Correction

Exercice 2 : (2.5 points)(Unité 3)

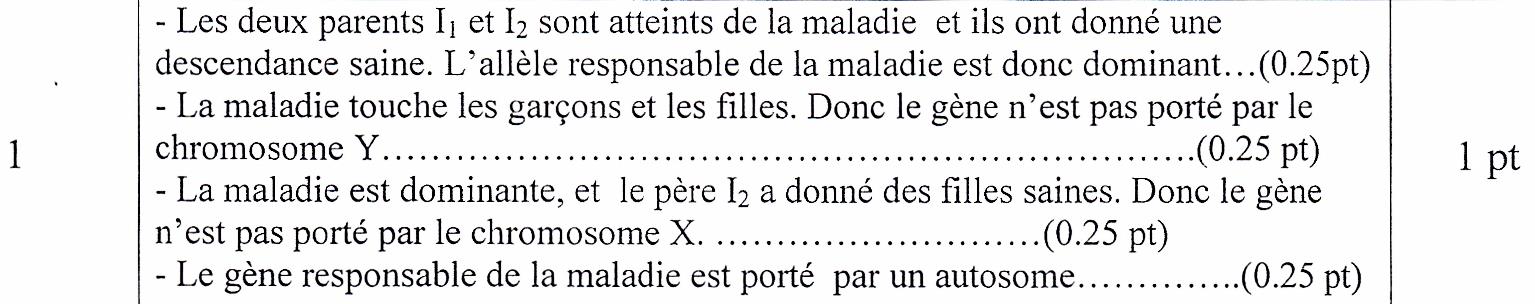

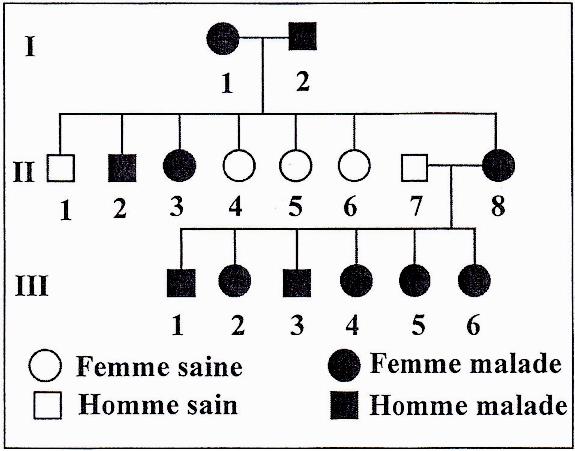

En vue d’étudier le mode de transmission d’une maladie héréditaire appelée Epithelioma adenoïde, qui se traduit par la présence de petits nodules sur le visage et des tumeurs de dimensions variables sur le reste du corps, on propose l’arbre généalogique, ci-contre, d’une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie.

1. En vous basant sur les données de l'arbre généalogique ; déterminez, en justifiant votre réponse, le mode de transmission de cette maladie. (1 pt)

2-a. Donnez les génotypes possibles de la femelle II8. (0.5 pt)

b. En s’aidant de l’échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que les parents II7 et II8 donnent naissance à un enfant sain. (1 pt)

Utilisez « E » pour l’allèle dominant et « e » pour l’allèle récessif

Exercice 3 : (5 points)(Unité 4)

Pour mettre en évidence l'influence des facteurs de variation sur la structure génétique des populations, on propose les données suivantes :

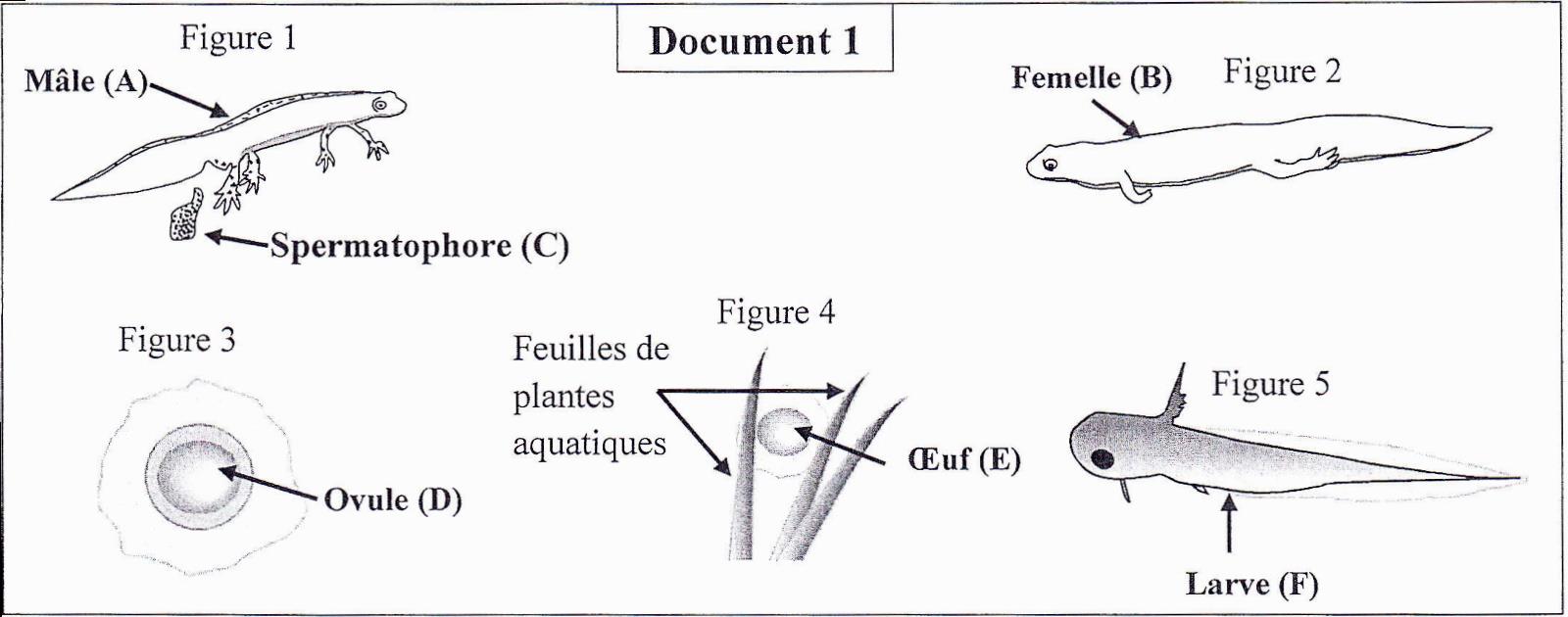

I – Geospiza fortis est un pinson (espèce d’oiseaux) qui vit dans l’île Daphne Major, située au centre de 1'archipel des Galápagos, où le climat est le facteur principal influençant l’abondance des graines qui constituent la nourriture essentielle de cet oiseau. Ces pinsons ont un bec de taille moyenne qui leur permet de se nourrir sur la plupart des graines, avec une préférence pour celles faciles à casser.

L’année 1977 a été marquée par un manque de précipitations pendant 151jours. Ceci a entraîné une chute du nombre des graines.

La rareté des graines a obligé ces pinsons à se nourrir des graines restantes de la saison précédente. À la fin de l’année il n’en reste que les graines dures. Difficiles à casser.

Afin de déterminer f influence de la sécheresse sur la structure génétique de la population de ces pinsons, on a étudié la variation de la taille du bec entre 7971 et 1978. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant (document 1) :

| Nombre de pinsons | Taille du bec la plus fréquente (mm) | ||

| 1977 | Avant la sécheresse | 216 | 8.8 |

| Après la sécheresse | 36 | 10.3 | |

| 1978 | Une génération après la sécheresse | 142 | 9.8 |

| Document 1 | |||

1-À partir des données du document 1, dégagez les variations qu’a connues la population de G.fortis, avant et après la sécheresse en 1977. (0.5 pt)

2 – Proposez une explication aux variations dégagées dans votre réponse à la question 1. (0.5 pt)

3 – En vous appuyant sur vos connaissances et sur les données précédentes, déterminez le facteur de variation étudié en montrant son influence sur la structure génétique de la population de G.fortis. (1.25 pt)

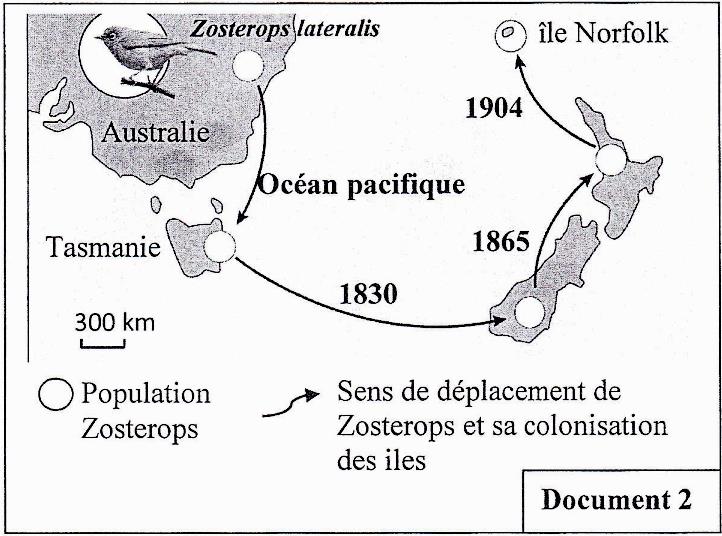

II – Zosterops lateralis est un petit oiseau à dos gris qui vit en Australie. Dès le début du 19ᵉ siècle des individus, de cette espèce, ont colonisé l’île de Tasmanie puis la Nouvelle-Zélande, au sud et au nord, et enfin l’île de Norfolk (document 2). Les Zosterops trouvent de la difficulté à voler sur de longues distances, ce qui laisse supposer que seul un faible nombre d’individus à le pouvoir de coloniser d’autres îles et constituer des populations différentes. Des études ont montré que les individus de ces différentes populations sont interféconds.

4- En vous basant sur ces données et le document 2, précisez la différence entre la notion de population et la notion d’espèce. (0.75pt)

Un groupe de chercheur a réalisé une étude sur six (6) gènes différents chez Zosterops. Le tableau du document 3 présente la fréquence théorique de deux allèles a1 et a2 d’un gène déterminé au sein de la population d’origine en Australie et des populations résultantes de ces colonisations.

| Population | Population de l’île de Tasmanie | Population des îles de la Nouvelle-Zélande | Population de l’île de Norfolk | |

| Fréquence de l’allèle a1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1 |

| Fréquence de l’allèle a2 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 |

| Document 3 | ||||

5 – A l’aide de l’exploitation des données précédentes et du document 3 :

a – Décrivez la variation des fréquences des deux allèles a1 et a2 dans les quatre populations. (0.5 pt)

b – Proposez une explication à la variation des fréquences des deux allèles a1 et a2 dans les quatre populations. (1.5pts)

Correction