SP

Normale

2024

3

Contenu de l'examen :

Partie I : Restitution des connaissances (5 points)(Unité 1)

I. Recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond. (1 pt)

1. Décomposition biologique des déchets organiques en aérobiose pour produire des fertilisants du sol.

2. Technique qui consiste à séparer les ordures ménagères selon leur nature dans le but de les valoriser.

3. Décomposition biologique des déchets organiques en condition d'anaérobiose pour produire du biogaz.

4. Phénomène naturel qui résulte de la rétention d'une partie des rayons infrarouges par certains gaz de l'atmosphère et qui permet de maintenir une température convenable à la vie sur Terre.

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples (1,...); (2,...); (3,...); (4,...) et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

1. La dégradation du glucose dans l'hyaloplasme libère du CO2 lors de la transformation :

a. du pyruvate en éthanol.

b. de l'éthanol en pyruvate.

c. du pyruvate en acide lactique.

d. de l'acide lactique en pyruvate.

3. Les réactions de fermentation dans le sarcoplasme sont des réactions :

a. aérobies qui produisent du lactate et du CO2.

b. anaérobies qui produisent de l'éthanol et du CO2. c.

c. anaérobies qui produisent du lactate et de l'ATP.

d. aérobics qui produisent de l'éthanol et de l'ATP.

2. La glycolyse permet de produire à partir d'une molécule de glucose :

a. 2 pyruvates, 2ATP et 2NADH,H+.

b. 2 pyruvates, 2ATP et 2NAD+.

c. 2 pyruvates, 6ATP et 2NADH,H+.

d. 2 pyruvates, 6ATP et 2NAD+.

4. Lors de la contraction musculaire, on a un raccourcissement :

a. de la bande claire et de la zone H.

b. de la bande sombre et de la bande claire.

c. des bandes sombre et claire et de la zone H.

d. de la bande sombre et de la zone H.

III. Recopier les lettres a, b, c, et d, puis écrire devant chaque lettre « Vrai » si la proposition est correcte ou « Faux » si la proposition est fausse. (1 pt)

a. À la fin d'une méiose, on obtient 4 cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

b. La réplication de l'ADN se déroule lors de la phase S de l'interphase.

c. La division équationnelle est précédée par une réplication de l'ADN.

d. L'ARN polymérase est une enzyme qui intervient dans la traduction de l'ARNm.

IV. Recopier les couples (1,...), (2,...), (3,...) et (4,...) et adresser à chaque numéro de l'ensemble A la lettre correspondante dans l'ensemble B. (1 pt)

| Ensemble A | Ensemble B |

| 1. ADN polymérase. | a. Complexe formé par l'association Histones --ADN. |

| 2. Centromère. | b. Complexe moléculaire participant à la synthèse des protéines. |

| 3. Nucléosome. | c. Complexe protéique assurant la synthèse de l'ARNm. |

| 4. Ribosome. | d. Structure reliant les deux chromatides du même chromosome. |

| e. Enzyme qui intervient dans la réplication de l'ADN. |

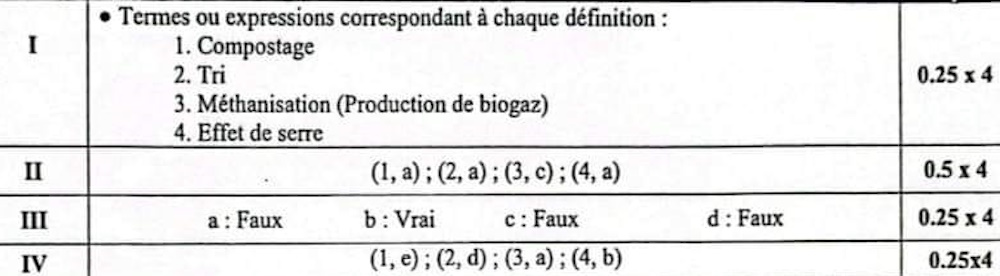

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (5 pts)(Unité 1)

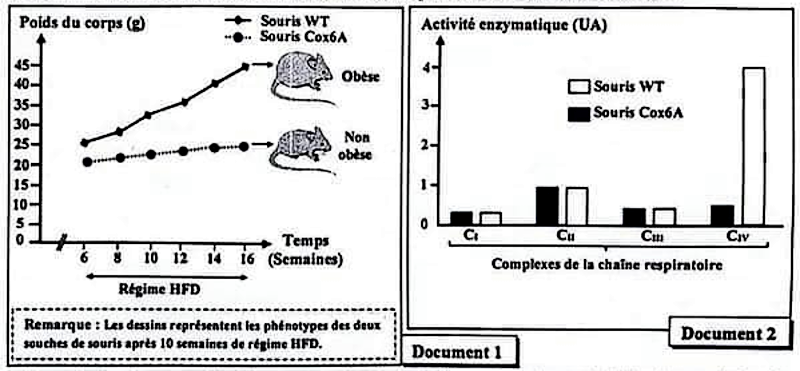

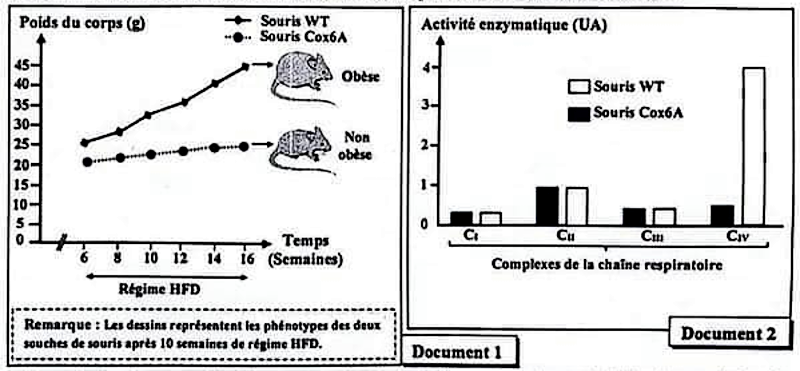

L'obésité est une maladie caractérisée par un excès de poids résultant d'une accumulation importante des lipides dans le tissu adipeux pouvant nuire à la santé. Des études récentes ont montré qu'une modification du métabolisme énergétique pourrait constituer une autre solution contre l'obésité autre que l'activité sportive et le changement du régime alimentaire. Afin de comprendre la relation entre la modification du métabolisme énergétique et la protection contre l'obésité, on propose l'exploitation des données suivantes :

Donnée 1 : Des recherches ont été réalisées chez deux souches de souris, des souris WT saines et des souris Cox6A atteintes d'une maladie mitochondriale. Le document (1) présente les résultats de mesures du poids du corps effectuées chaque semaine, chez les deux souches de souris nourries avec un régime riche en graisses (HFD) à partir de l'âge de 6 semaines. Le document (2) présente les résultats des mesures de l'activité enzymatique des complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale dans les muscles des jambes de ces deux souches de souris.

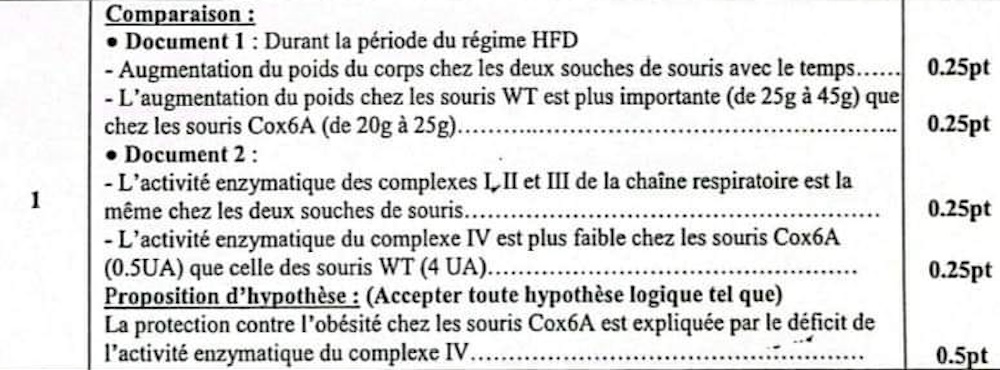

1. À partir des documents 1 et 2, comparer les résultats obtenus entre les souris WT et les souris Cox6A puis proposer une hypothèse expliquant la protection contre l'obésité chez les souris Cox6A. (1.5 pt)

Pour expliquer la protection contre l'obésité chez les souris Cox6A malgré leur régime riche en graisses, on propose les données suivantes :

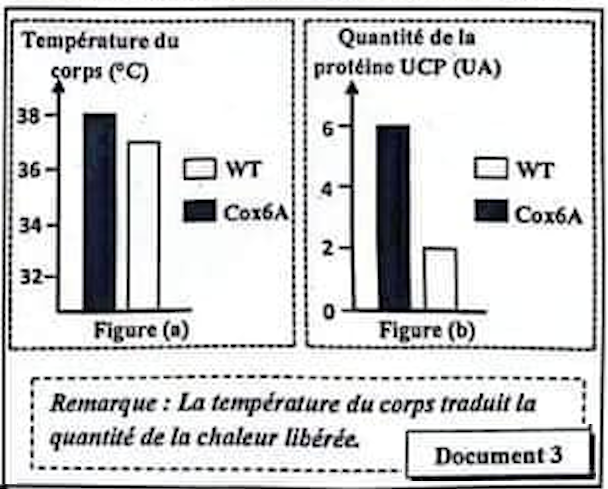

Donnée 2 : Dans plusieurs types de tissus tels que le muscle squelettique et le tissu adipeux, les mitochondries contiennent dans leur membrane interne une protéine, appelée UCP. Cette protéine agit comme un canal responsable de l'augmentation de la perméabilité de cette membrane aux protons H. La figure (a) du document (3) présente les mesures de la température du corps après & semaines de régime HFD chez les deux souches de souris et la figure (b) du même document présente la quantité d'UCP mesurée dans un muscle de la jambe chez ces mêmes souris.

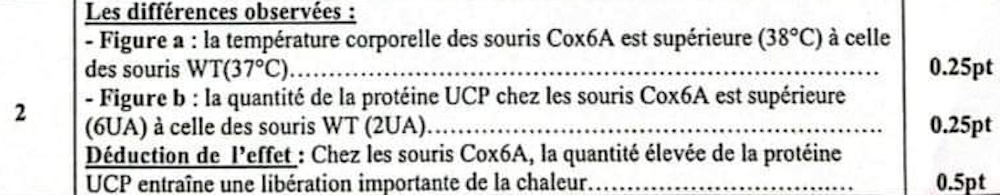

2. En exploitant le document 3, dégager les différences observées entre les deux souches de souris puis déduire l'effet de la quantité de l'UCP sur la quantité de la chaleur libérée par les souris Cox6A. (1 pt)

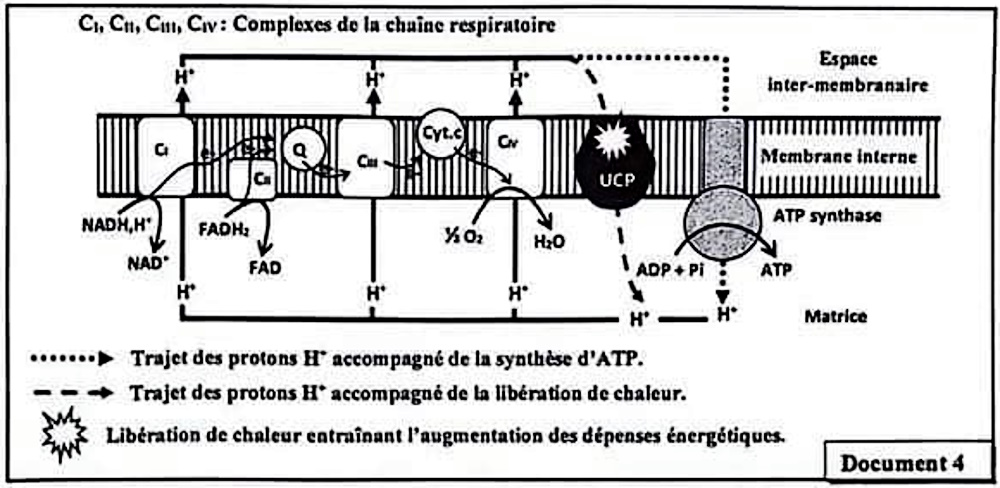

Donnée 3 : Des études ont montré que le changement de l'activité enzymatique du complexe Civ entraîne l'augmentation de l'activité de la protéine UCP responsable de la perte de poids (Protection contre l'obésité). Le document 4 représente le schéma du fonctionnement de la membrane mitochondriale interne et le rôle de la protéine UCP.

3. En exploitant les données du document 4 et les données précédentes, expliquer la relation entre l'activité de la protéine UCP, le fonctionnement de la chaîne respiratoire et la protection contre l'obésité chez la souris Cox-6 A. Vérifier l'hypothèse proposée. (2 pts)

4. En se basant sur les données précédentes, proposer aux chercheurs une solution pour la protection contre l'obésité autre que l'activité sportive et le changement du régime alimentaire. (0.5 pt)

Correction

1-

2-

3-

4-

Exercice 2 (6 pts)(Unité 2, Unité 3)

Dans le cadre de l'étude des mécanismes de l'expression de l'information génétique et de la transmission de certains caractères héréditaires, on propose l'exploitation des données suivantes :

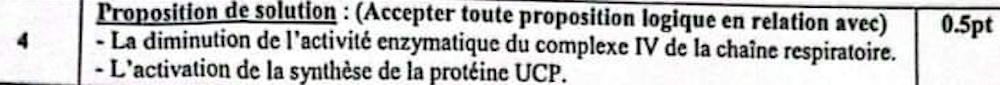

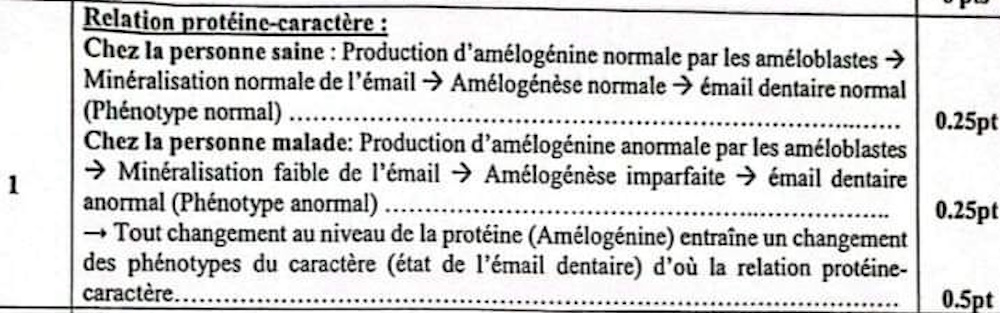

I. L'émail dentaire est un tissu minéralisé dur qui recouvre la partie externe des dents et les protège. La formation de l'émail dentaire (Amélogénèse) est réalisée par des cellules appelées améloblastes. Ces cellules sécrètent une protéine « Amélogénine» responsable de l'amélogénèse. L'amélogénèse imparfaite est une maladie héréditaire, qui se caractérise par des difficultés de mastication et des douleurs dentaires. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose l'exploitation des données suivantes :

Donnée 1 : Le document (1) représente la relation entre l'amélogénine et l'état de l'émail dentaire chez une personne saine et chez une personne atteinte par l'amélogénèse imparfaite.

1. En se basant sur le document 1, montrer la relation protéine caractère. (1 pt)

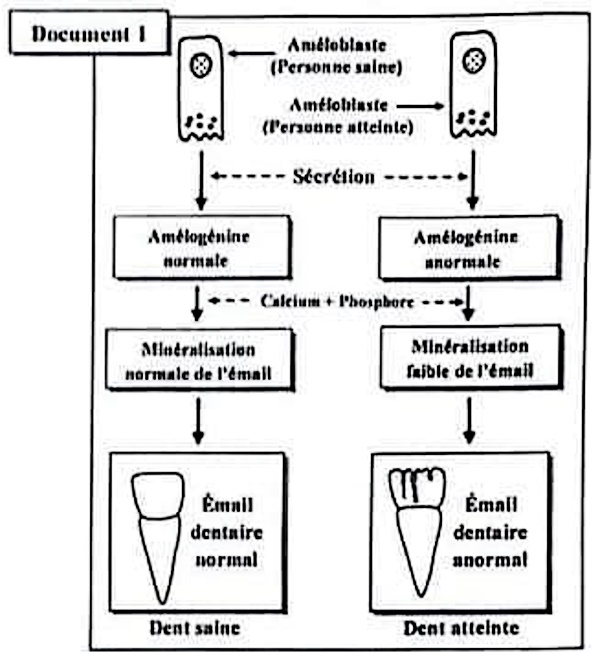

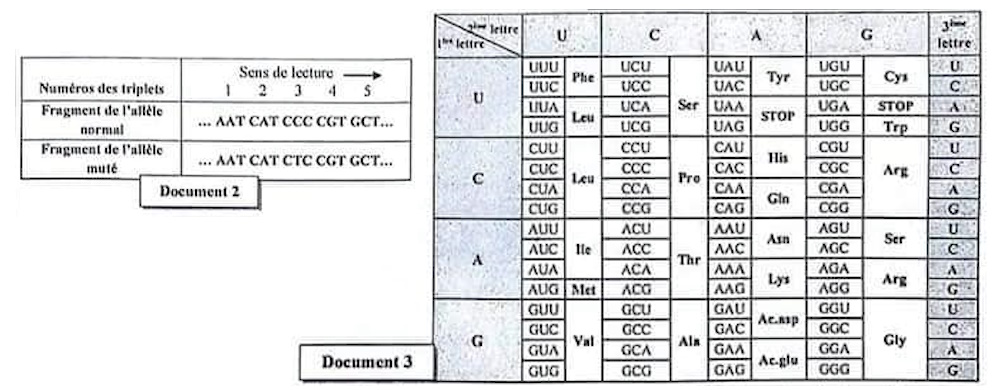

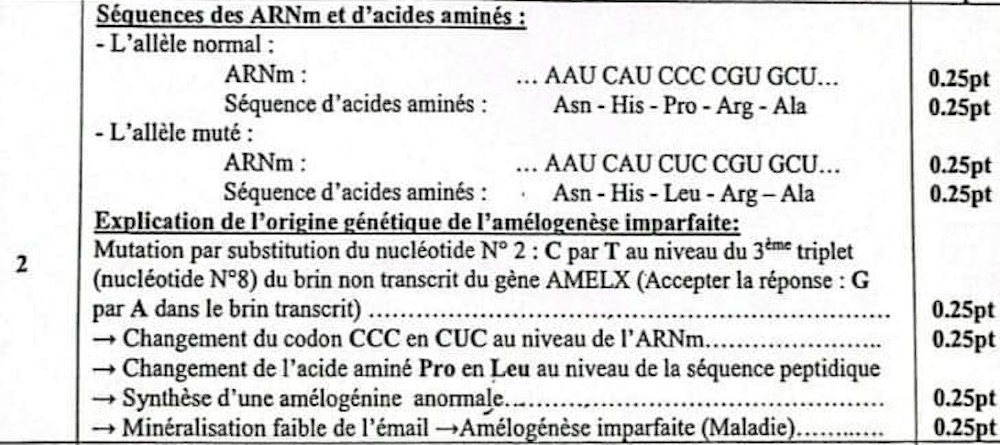

Donnée 2 : L'amélogénine est codée par un gène nommé «AMELX » qui existe sous deux formes alléliques : normale et mutée. Le document (2) présente un fragment du brin non transcrit pour chacun des deux allèles. Le document (3) présente le tableau du code génétique.

2. En se basant sur les données des documents 2 et 3, déterminer la séquence de I'ARNm et la séquence des acides aminés correspondante à chacun des fragments de l'allèle normal et de l'allèle muté, puis expliquer l'origine génétique de l'amélogénèse imparfaite. (2 pts)

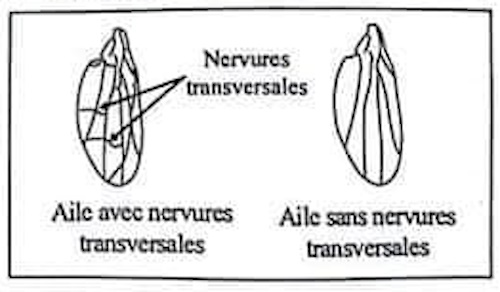

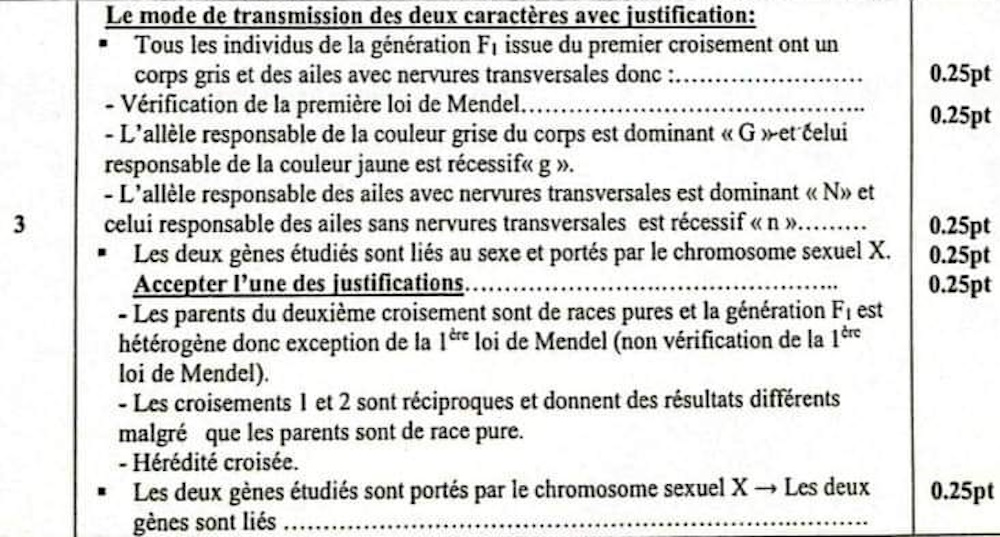

II. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile : la couleur du corps et l'aspect des nervures des ailes. On propose l'exploitation des résultats des croisements suivants :

Premier croisement : entre des femelles de race pure à corps gris et aux ailes avec nervures transversales et des mâles de race pure à corps jaune et aux ailes sans nervures transversales. La génération F1 obtenue est composée d'individus à corps gris et aux ailes avec nervures transversales.

Deuxième croisement : entre des femelles de race pure à corps jaune et aux ailes sans nervures transversales et des mâles de race pure à corps gris et aux ailes avec nervures transversales. La génération F1 obtenue est composée de femelles à corps gris et aux ailes avec nervures transversales et de mâles à corps jaune et aux ailes sans nervures transversales.

3. En vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminer, en justifiant votre réponse, le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. (1.5 pt)

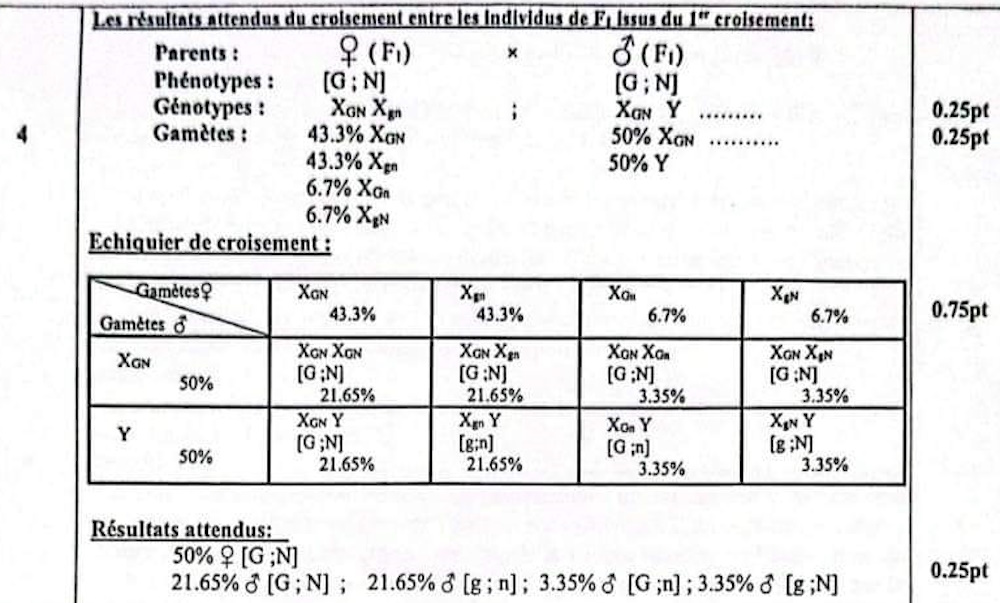

4. Sachant que la distance entre les deux gènes étudiés est : 13,4 cM, donner les résultats attendus du croisement entre les individus de F1 issus du premier croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement. (1.5 pt)

Utilisez les symboles « G » et « g » pour le caractère couleur du corps et les symboles « N » et « n » pour le caractère aspect des nervures des ailes.

Correction

1-

2-

3-

4-

Exercice 3 (4 pts)(Unité 3 (SP))

Le 6ᵉ rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) a signalé que la température moyenne de la terre a subi une augmentation de 1,1°C depuis 1900, ce réchauffement climatique est dû principalement aux activités industrielles qui libèrent en moyenne 35 Gt (Gigatonnes) de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Les océans assurent le stockage de 34% du CO2 libéré, jouant le rôle d'un réservoir naturel de carbone. Afin de comprendre le rôle de ce réservoir de carbone et sa relation avec le réchauffement du climat, on présente les données suivantes :

Donnée 1 : Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface de notre planète et ils jouent un rôle central dans la régulation du climat par l'absorption d'une grande quantité de CO2.

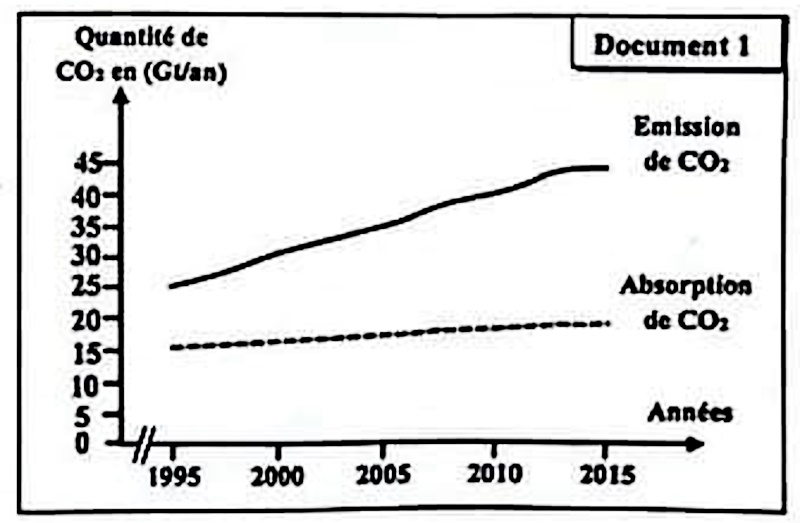

Le document 1 présente l'évolution de la quantité des émissions de CO2, qui résultent principalement des combustibles fossiles et de la quantité de CO2 absorbé par les océans entre 1995 et 2015.

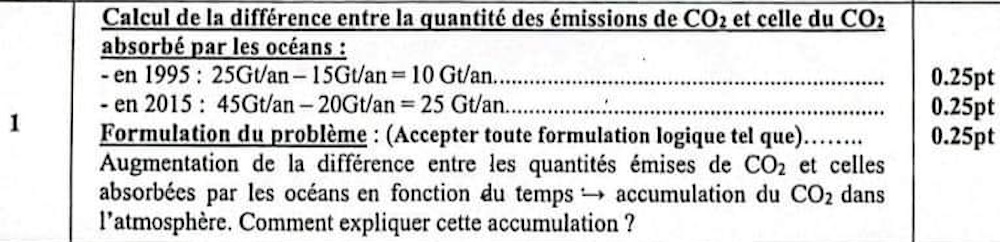

1. En exploitant les données du document 1, calculer la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle de CO2 absorbé en 1995 et en 2015, puis formuler un problème scientifique en relation avec cette différence. (0.75 pt)

Donnée 2 : Pour expliquer la variation de la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle du CO2 absorbé par les océans entre 1995 et 2015, on propose l'exploitation des documents suivants :

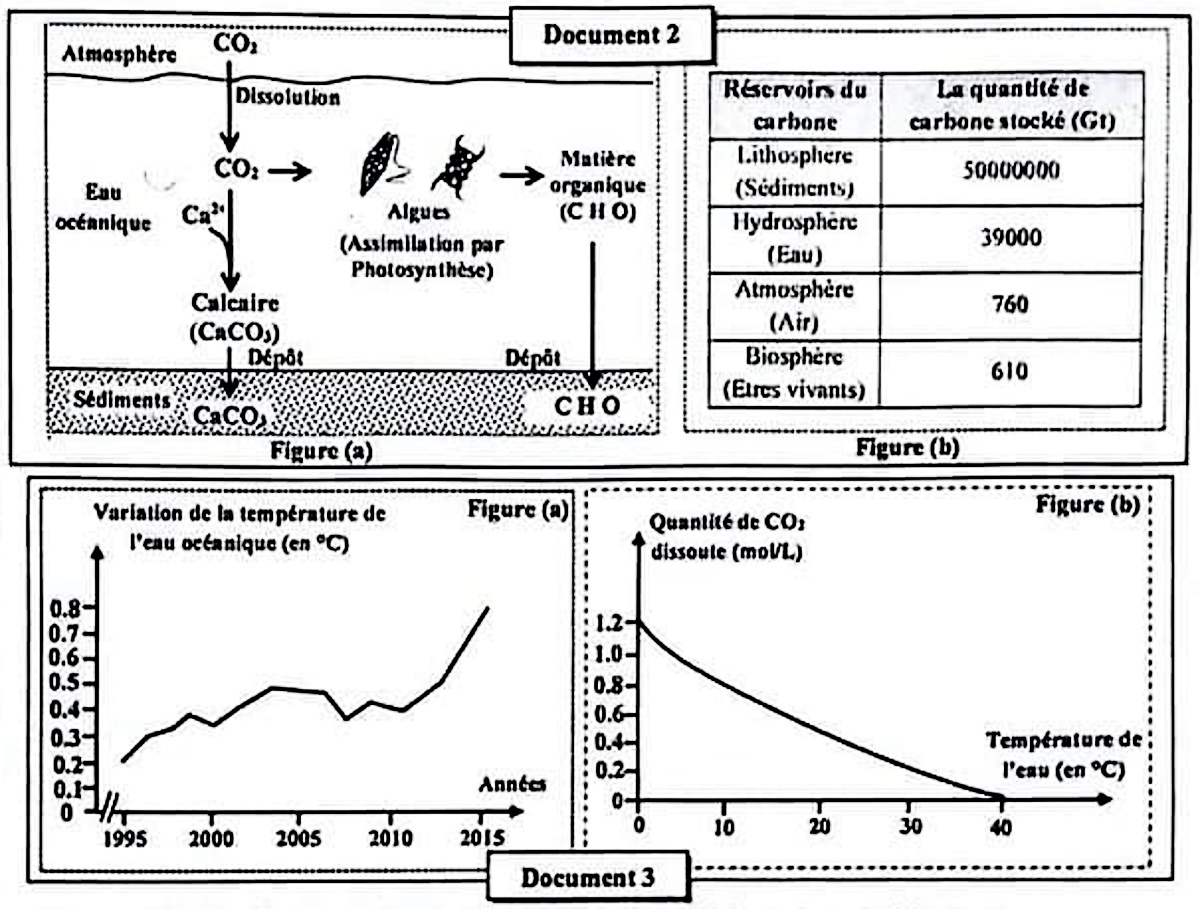

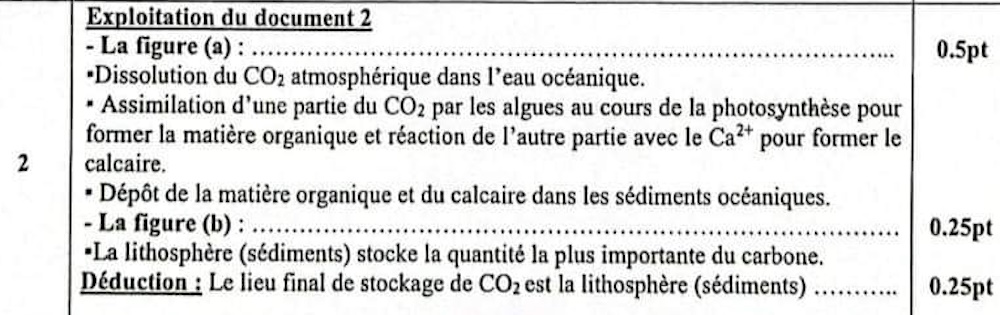

La figure (a) du document 2 représente le fonctionnement des océans comme réservoir naturel de carbone et la figure (b) du même document présente les différents réservoirs naturels de carbone.

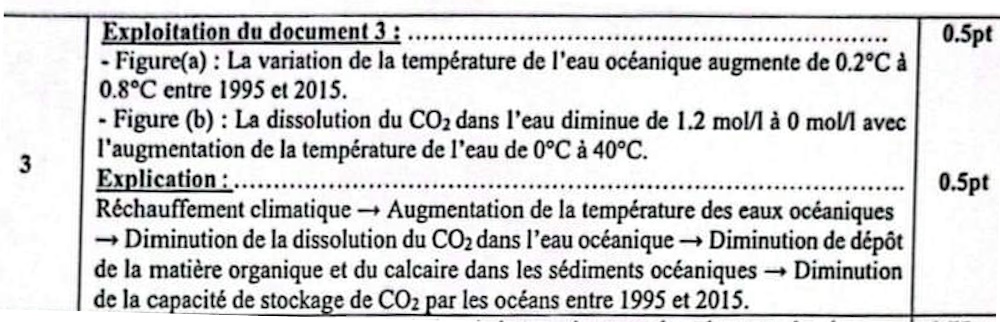

La figure (a) du document 3 présente la variation de la température de l'eau dans les océans (Calculée par rapport à la température moyenne du 20ᵉ siècle) due au réchauffement climatique entre 1995 et 2015. La figure (b) du même document présente le résultat d'une étude expérimentale mesurant la variation de la quantité de CO2 dissoute en fonction de la température de l'eau.

2. En exploitant les figures du document 2, déduire le lieu final de stockage du CO2. (1 pt)

3. En exploitant le document 3 et les données précédentes, expliquer la variation de la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle de CO2 absorbée par les océans entre 1995 et 2015. (1 pt)

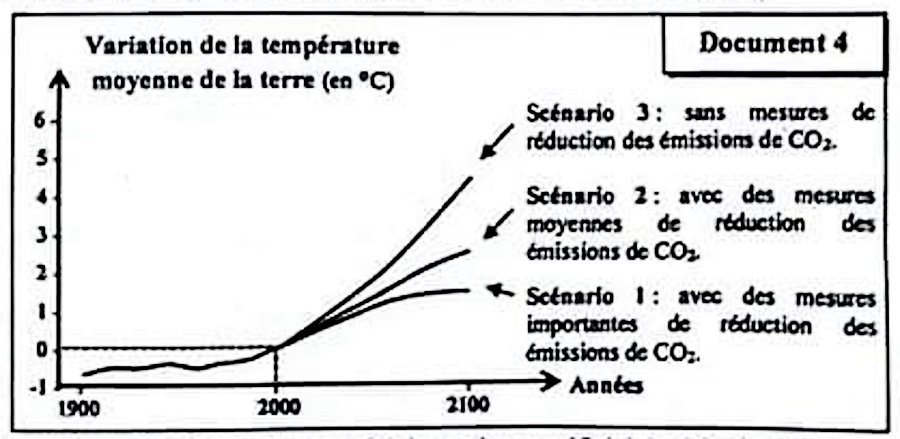

Donnée 3 : Les experts du GIEC ont proposé trois scénarios possibles de la variation de la température moyenne de la terre à l'horizon de 2100 selon les mesures prises pour l'atténuation du réchauffement climatique (document 4). Parmi mesures, la technique de captage et de stockage de CO2 qui consiste à capter le CO2 lors de sa production par les usines puis à le stocker dans les sédiments profonds. La capacité de stockage artificiel du CO2 dans ces sédiments peut atteindre 2000 Gt.

4. En utilisant le document 4, les données précédentes et vos connaissances, calculer la différence de la variation de la température selon chaque scénario entre 2000 et 2100 puis justifier le recours à la technique de captage et de stockage artificiel de CO2 pour éviter le scénario qui aura le plus grand impact sur le réchauffement climatique. (1.25 pt)

Correction

1-

2-

3-

4-