Partie II : Restitution des connaissances (5 points)

Exercice

I. Définir les notions suivantes : Incinération – Lixiviat (1 pt)

II. Citer deux solutions permettant de réduire l’impact de la pollution par le CO2 sur l’environnement. (1 pt) III. Pour chaque suggestion numérotée de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopier les couples suivants : (1 ; …) ; (2 ; …) ; (3 ; …) ; (4 ; …), et écrire pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. (2 pts)

- 1. La production du biogaz se fait par des microorganismes qui décomposent :

- a. la matière organique par fermentation.

- b. la matière inorganique par fermentation.

- c. la matière organique par respiration.

- d. la matière inorganique par respiration.

- 2. La technique d’enfouissement des déchets vise :

- a. la valorisation des déchets plastiques.

- b. la valorisation des déchets en produisant du compost.

- c. le dépôt des déchets dans des casiers pour éviter la pollution de l’environnement.

- d. la valorisation des déchets métalliques.

- 3. L'Indice Biotique de la qualité du Sol (IBQS) permet :

- a. de déterminer la composition chimique du sol.

- b. d’estimer la qualité du sol en se basant sur l’abondance des macroinvertébrés.

- c. d’évaluer la quantité de métaux lourds dans le sol.

- d. d’estimer la qualité du sol en se basant sur le pH.

- 4. L’eutrophisation résulte des évènements suivants :1. Mort des êtres vivants ; 2. Diminution de la quantité de dioxygène dissoute dans l’eau profonde ; 3. Multiplication des algues en surface ; 4. Apport excessif en nitrates et en phosphates ; 5. Arrêt dela pénétration de la lumière et interruption de la photosynthèse et décomposition des algues mortes par les bactéries aérobies en profondeur. L’ordre chronologique de ces évènements est :

- a. 4 → 5 → 3 → 1 → 2

- b. 4 → 2 → 5 →3 → 1

- c. 4 → 3 → 5 → 2 → 1

- d. 4 → 5 → 2 → 1 → 3

IV. Copierlesnumérosde 1 à 4, puis écriredevant chaque numéro«vrai» si la proposition est correcte ou « faux » si la proposition est fausse. (1pt)

- 1. L’ozone troposphérique est un gaz à effet de serre résultant de la pollution de l’air.

- 2. La pollution des eaux par la matière organique entraîne une augmentation du taux de dioxygène dissous.

- 3. Le compostage permet la diminution du volume des déchets organiques et la production des fertilisants du sol.

- 4. Les déchets nucléaires peuvent être classés selon leur activité radioactive et leur durée de vie.

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (5 pts)

Exercice

L'asthénozoospermie est l’une des anomalies du sperme responsable de l'infertilité masculine. L’origine de cette infertilité est parfois liée à des dysfonctionnements métaboliques. Pour comprendre la relation entre l’asthénozoospermie et ces dysfonctionnements, on présente les données suivantes :

- Donnée 1 : Le sperme est un liquide contenant les spermatozoïdes. Les analyses médicales du sperme chez un individu atteint d'asthénozoospermie ont permis d’obtenir les résultats présentés dans le document 1.

Les propriétés du sperme | Individu atteint | Individu à fertilité normale |

Volume total (mL) | 2.49 | Supérieur à 1.5 |

Concentration des spermatozoïdes (million/mL) | 65.34 | Supérieur à 15 |

Mobilité totale des spermatozoïdes (%) | 37.98 | Supérieur à 40 |

Document 1 | ||

1. En se basant sur le document 1, comparer les résultats obtenus entre les deux individus, puis déduire la cause de l’infertilité chez l’individu atteint. (1 pt)

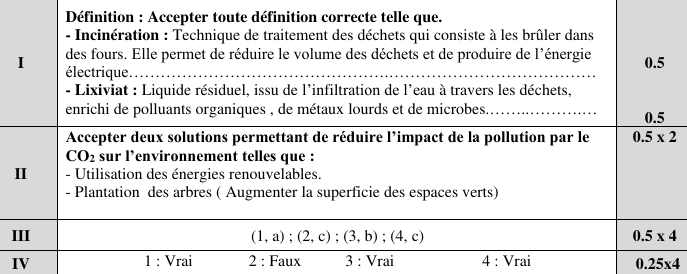

- Donnée 2 : Les spermatozoïdes se déplacent dans les voies génitales femelles grâce à leurs flagelles, pour féconder l'ovule en utilisant l'énergie issue de l’hydrolyse de l'ATP. La figure (a) du document 2 représente un schéma d'un spermatozoïde. La figure (b) du même document présente le résultat d’une étude de la relation entre la mobilité des spermatozoïdes et l'activité de deux enzymes mitochondriales (la citrate synthase et le complexe I). La figure (c) du document 2 montre les niveaux d’action de ces deux enzymes et la figure (d) présente le résultat de la mesure de l'activité de la citrate synthase et du complexe I au niveau des mitochondries des spermatozoïdes, chez un individu à fertilité normale et chez un individu atteint de l'asthénozoospermie.

2. En se basant sur le document 2 :

- a. Déterminer la relation entre l’activité des deux enzymes et la mobilité des spermatozoïdes. (1 pt)

- b. Expliquer l’origine de l’infertilité observée chez l’individu atteint d'asthénozoospermie. (1.5 pt)

- Donnée 3 : Des études sur le traitement de l’asthénozoospermie, ont montré que l’ajout d’une quantité suffisante de succinate, un métabolite du cycle de Krebs, dans des milieux de culture contenant des spermatozoïdes améliore leur mobilité.

3. En se basant sur la figure (c) du document 2 et les données précédentes, expliquer comment le traitement par le succinate peut améliorer la mobilité des spermatozoïdes. (1.5 pt)

Correction

1.

2. a.

2. b.

3.

Exercice 2 (2

Exercice

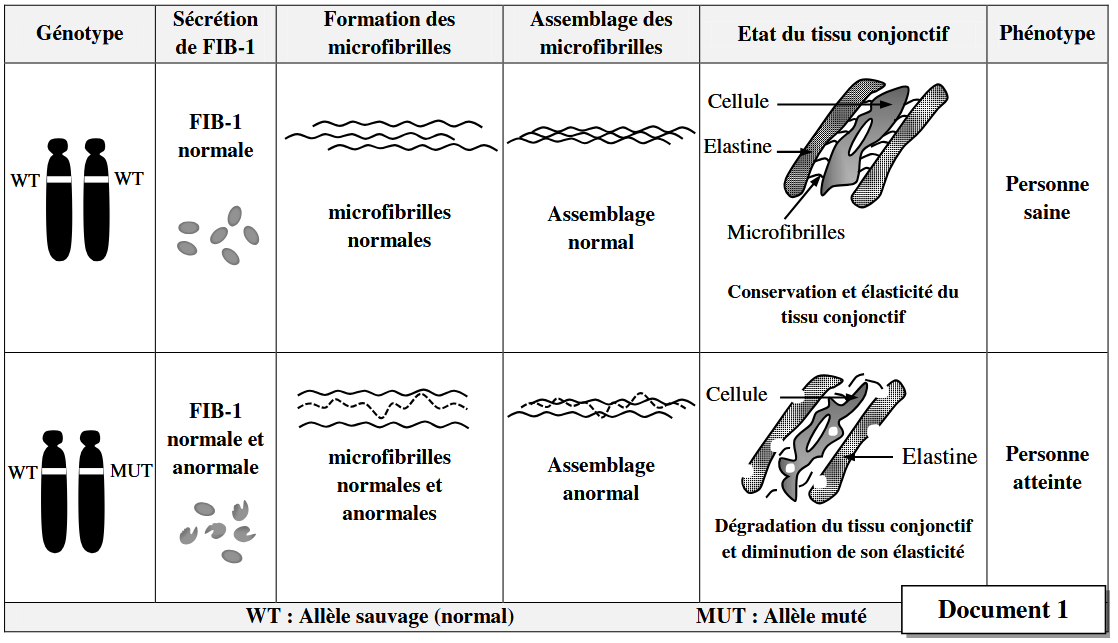

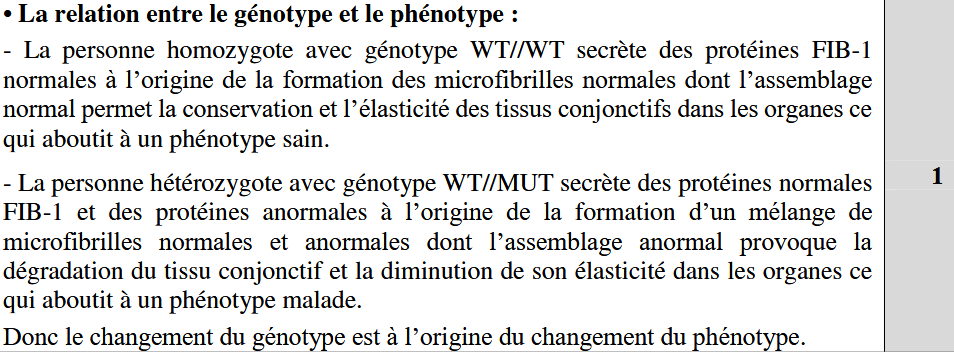

Le syndrome de Marfan est une maladie génétique rare qui affecte le tissu conjonctif. Parmi ses symptômes : des membres de grande taille, des déformations thoraciques et une myopie sévère. Cette maladie est liée à un dysfonctionnement d’une protéine du tissu conjonctif nommée la fibrilline-1(FIB-1) codée par le gène FBN1. La FIB-1 intervient avec d’autres protéines dans la formation des microfibrilles qui permettent la conservation et l’élasticité des tissus conjonctifs dans les organes en favorisant la fixation des cellules à une autre protéine appelée élastine. Afin de comprendre l’origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes :

- Donnée 1 : Le document 1 représente la relation entre le génotype, les caractéristiques de la fibrilline-1 et les phénotypes chez une personne saine et chez une personne atteinte du syndrome de Marfan.

1. En se basant sur le document 1, montrer que le génotype détermine le phénotype chez les deux

personnes. (1pt)

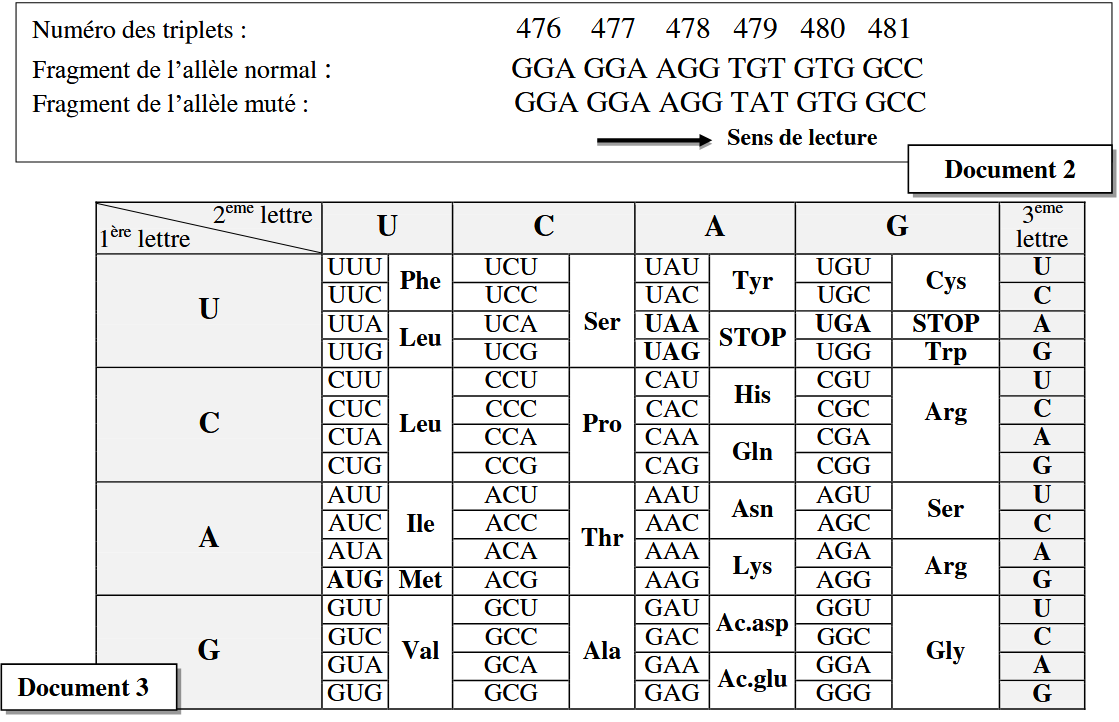

- Donnée 2 : Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit des deux allèles, normal et muté, du gène FBN1 responsable de la synthèse de la protéine FIB-1. Le document 3 présente le tableau du code génétique.

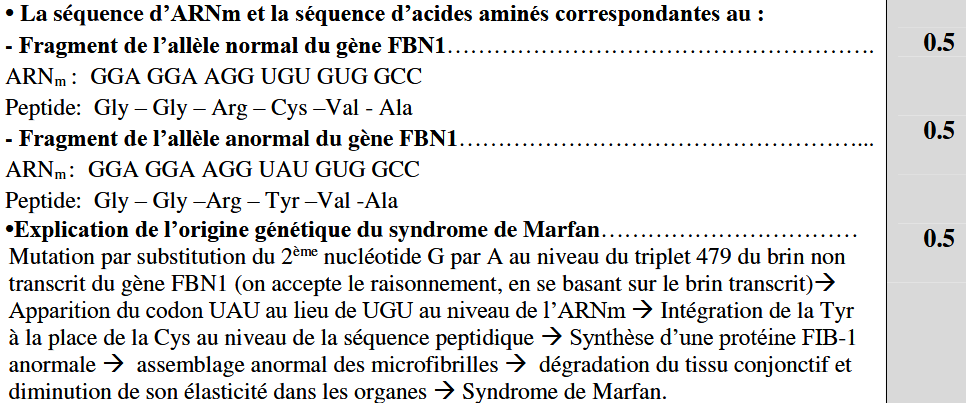

2. En se basant sur les documents 2 et 3, déterminer la séquence d’ARNm et celle des acides aminés de la protéine FIB-1 correspondantes aux fragments de l’allèle normal et de l’allèle muté puis expliquer l’origine génétique du syndrome de Marfan. (1.5 pt)

Correction

1.

2.

Exercice 3 (2

Exercice

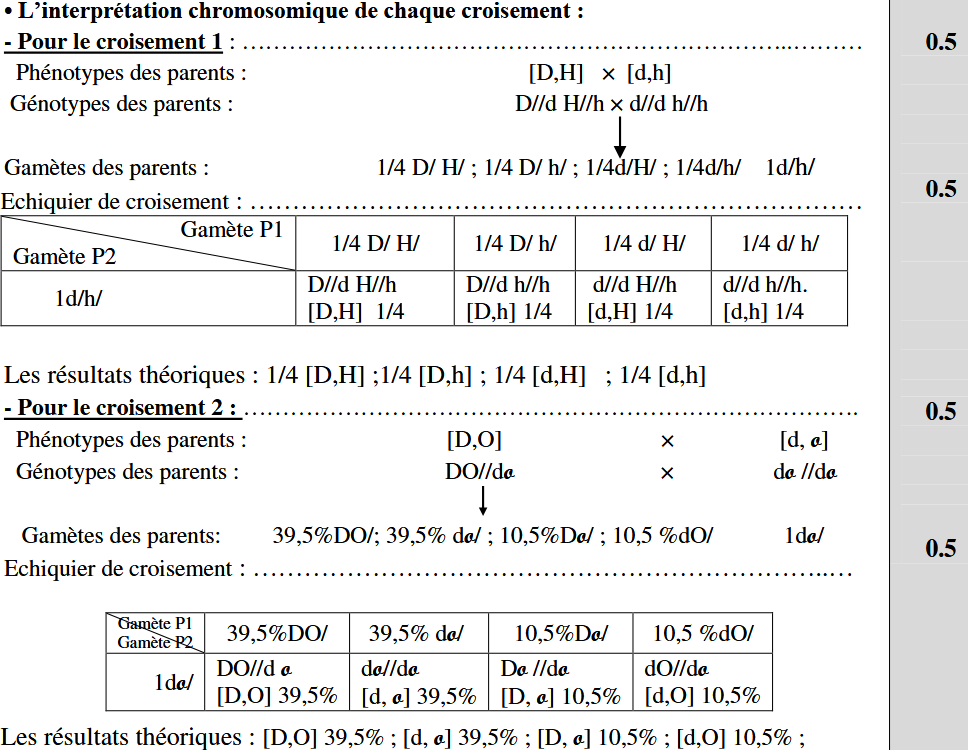

Dans le cadre de l’étude de la transmission des caractères héréditaires chez la plante de la tomate, on propose les données suivantes :

- Donnée 1 :

- La longueur de la plante est contrôlée par un gène à deux allèles : l’allèle dominant « D » conduit à des plants géants et l’allèle récessif « d » conduit à des plants nains ;

- L’aspect de la tige est contrôlé par un gène à deux allèles : l’allèle dominant « H » responsable des tiges sans poils et l’allèle récessif « h » responsable des tiges avec poils.

- La forme du fruit est contrôlée par un gène à deux allèles : l’allèle dominant « O » qui donne des tomates rondes et l’allèle récessif « o » qui donne des tomates ovales. Le document 1 représente la localisation de certains gènes ainsi que la distance qui les sépare au niveau des chromosomes 1 et 7 chez la plante de la tomate.

- Donnée 2 : Le tableau ci-dessous présente les résultats des croisements tests réalisés par des chercheurs entre des plantes de tomates.

Croisement | Phénotypes des parents | Phénotypes de la descendance | |

Parentaux | Recombinés | ||

1 | [D,H] × [d,h] | [D,H] ; [d,h] | [D,h] ; [d,H] |

2 | [D,O] × [d,o] | [D,O] ; [d,o] | [D,o] ; [d,O] |

1. En se basant sur les données 1 et 2, donner l’interprétation chromosomique des résultats des

croisements 1 et 2 en vous aidant d’un échiquier de croisement. (2 pts)

- Donnée 3 : La présence des poils sur les tiges est un caractère intéressant pour la commercialisation car certains poils donnent une odeur caractéristique à la plante, de même les fruits ronds sont demandés par les consommateurs. Pour cela les agriculteurs cherchent à produire des plantes de tomate avec des tiges à poils et des fruits ronds.

2. En se basant sur les données 1 et 3, proposer le croisement qui permet l’obtention du plus grand

pourcentage de plantes avec des tiges à poils et des fruits ronds en se limitant aux phénotypes et aux

génotypes des parents. (0.5 pt)

Correction

1.

2.

Exercice 4 (5 pts)

Exercice

Afin d’étudier certains phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes, on propose l’exploitation des données suivantes :

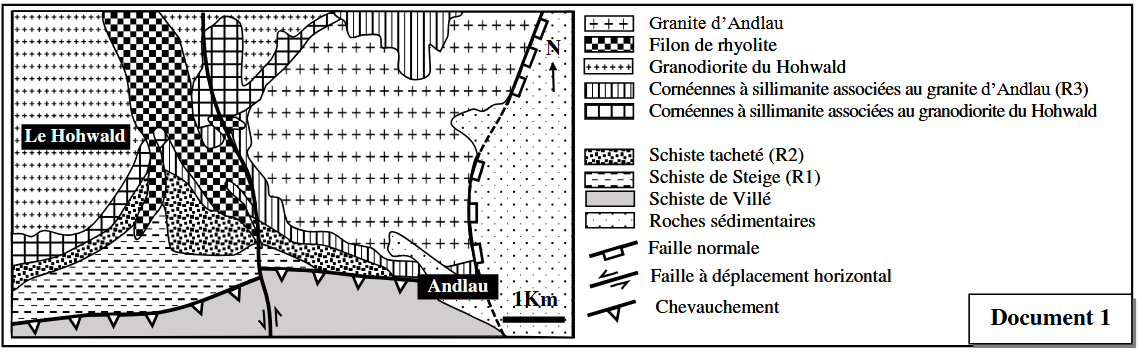

- Donnée 1 : Le document 1 représente un extrait de la carte géologique simplifiée des régions du Hohwald et d'Andlau des Vosges du Nord en France. Le document 2 présente la composition minéralogique de trois roches (R1, R2 et R3) de la région d'Andlau qui ont la même composition chimique.

Schiste de Steige (R1) | Schiste tacheté (R2) | Cornéennes à sillimanite (R3) | |

Quartz | + | + | |

Minéraux argileux | + | - | - |

Biotite | - | + | + |

Muscovite | + | + | - |

Cordiérite | - | + | - |

Andalousite | - | + | - |

Sillimanite | - | - | + |

Document 2 | |||

1. En se basant sur les documents 1 et 2, déterminer les changements minéralogiques lorsqu’on passe de la roche R1 à la roche R2 et lorsqu’on passe de la roche R2 à la roche R3 puis montrer que la région étudiée a subi un métamorphisme. (1.5pt)

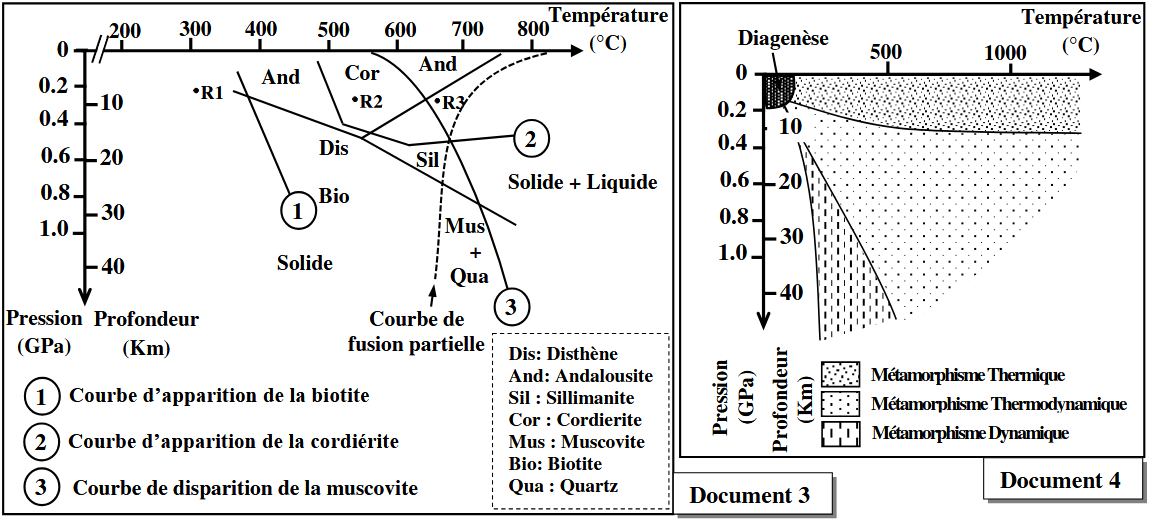

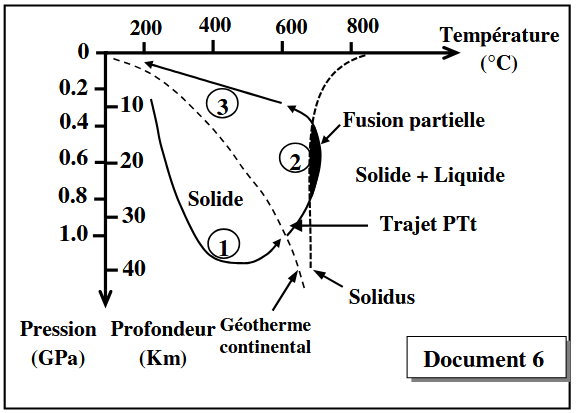

- Donnée 2 : Le document 3 représente les domaines de stabilité de quelques minéraux indicateurs (index) avec l’emplacement théorique des roches étudiées R1, R2 et R3 en se basant sur leur composition minéralogique. Le document 4 montre les différents types de métamorphismes en fonction des conditions de pression et de température.

2. En se basant sur les documents 3 et 4, déterminer les conditions de pression et de température de la formation des roches R1, R2 et R3 puis montrer le type de métamorphisme qu’a subi la région étudiée. (1.5pt)

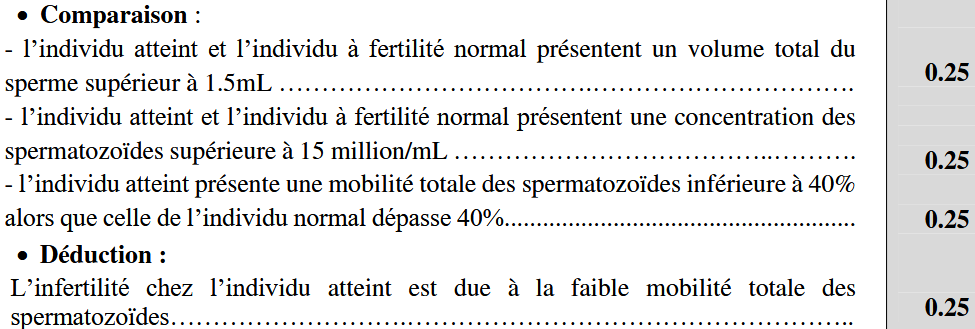

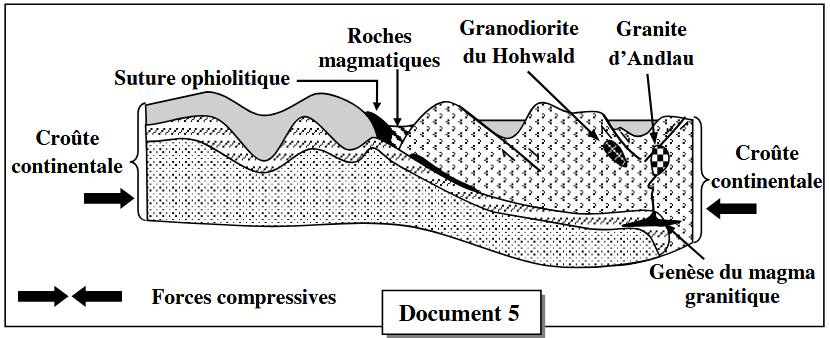

- Donnée 3 : Le document 5 présente un modèle explicatif montrant la relation entre la mise en place du granite d’Andlau et la collision de deux masses continentales.

Le document 6 représente les étapes 1, 2 et 3 du trajet PTt (Pression - température - temps) des roches continentales avec les conditions de la fusion partielle conduisant à la genèse du magma granitique.

3. En se basant sur les documents 5 et 6, expliquer les conditions de la formation du granite d'Andlau et sa relation avec la formation des roches R1, R2 et R3. (2pts)

Correction

1.

2.

3.