Partie I: Restitution des connaissances (5 points)

Exercice

I. Répondez sur votre feuille de production aux questions suivantes :

- Définissez ce qui suit en biométrie: (1 pt)

- a. Fréquence;

- b. Variation continue.

- Citez: (1 pt)

- a. deux exemples de la variation discontinue.

- b. deux paramètres de position en biométrie.

II. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples (1,...), (2,...), (3,...), (4,...) et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

- Chez des populations statistiques homogènes ayant la même moyenne arithmétique, le même écart type et des modes différents on trouve :

- la même dispersion et des intervalles de confiance différents;

- la même dispersion et le même intervalle de confiance;

- des dispersions différentes et le même intervalle de confiance;

- des dispersions différentes et des intervalles de confiance différents.

- En biométrie, la représentation graphique de la distribution des fréquences d'une variation continue se fait par:

- la courbe, le diagramme en bâtons et le polygone;

- la courbe, l'histogramme et le polygone;

- le diagramme en bâtons, l'histogramme et le polygone;

- le diagramme en bâtons, la courbe et l'histogramme.

- La première sélection artificielle dans une population statistique (P) homogène est :

- efficace lorsqu'elle donne une population fille à distribution bimodale;

- efficace lorsqu'elle donne une population fille à distribution du même mode que population P;

- inefficace lorsqu'elle donne une population fille à distribution différente de la population P;

- inefficace lorsqu'elle donne une population fille à distribution du même mode que la population P.

- L'intervalle de confiance d'une population statistique est calculé à partir de:

- la moyenne arithmétique et l'écart type, il traduit l'étendue de la variation;

- le mode et l'écart type, il traduit l'étendue de la variation;

- la moyenne arithmétique et l'écart type, il traduit la fiabilité d'une variation;

- le mode et l'écart type, il traduit la fiabilité d'une variation.

III. Recopiez, sur votre feuille de production, la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre « Vrai » ou « Faux ». (1pt)

- a. Le mode est la plus grande fréquence dans une distribution statistique.

- b. La teneur en amidon dans les graines de blé est une variable discontinue.

- c. L'écart type est le carré de la variance.

- d. La valeur de la variance diminue avec l'augmentation de l'homogénéité de la population statistique.

Correction

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1: (7 points)

Exercice

Pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité génétique et la transmission des caractères héréditaires, on propose les données suivantes :

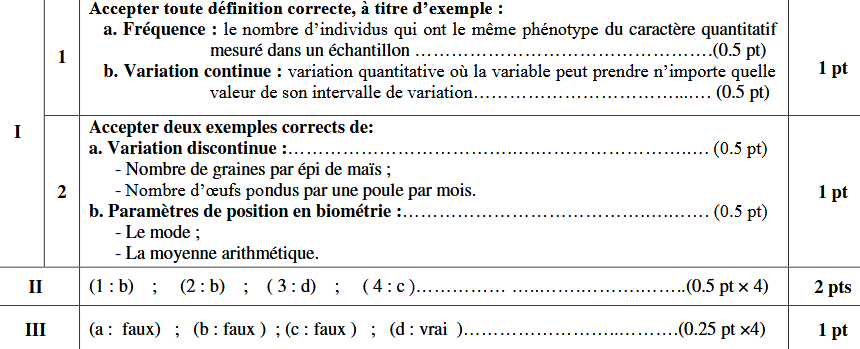

Donnée 1: Coelomomyces psorophorae est un champignon parasite dont le cycle de développement fait intervenir deux hôtes: un insecte et un crustacé. Le document 1 représente des étapes du cycle de développement de ce parasite.

Lors de la reproduction sexuée, la fusion de deux cellules (a) et (a'), à l'intérieur ou à l'extérieur du crustacé, donne une cellule (b) qui infecte une larve d'insecte pour s'y développer en un mycélium "B". Ce dernier donne à maturité des structures " C" résistantes à parois épaisses. Après la mort de la larve, les structures " C" vont être libérées.

Dans les conditions appropriées, les structures "C" libèrent des cellules flagellées (d) qui infectent un crustacé où elles se développent en un mycélium "D". Ce dernier donne à maturité des structures "A" responsables de la formation et de la libération des cellules (a) et (a').

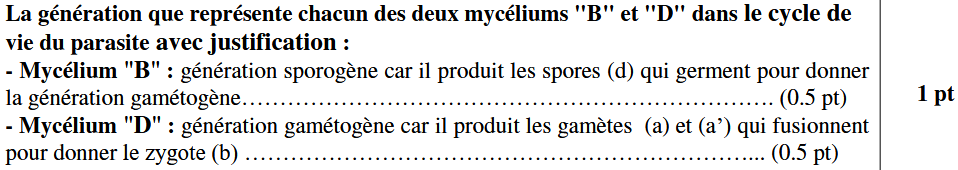

1. À partir des données précédentes, dégagez en justifiant votre réponse, la génération que représente chacun des deux mycéliums "B" et "D" dans le cycle de vie du parasite étudié. (1 pt)

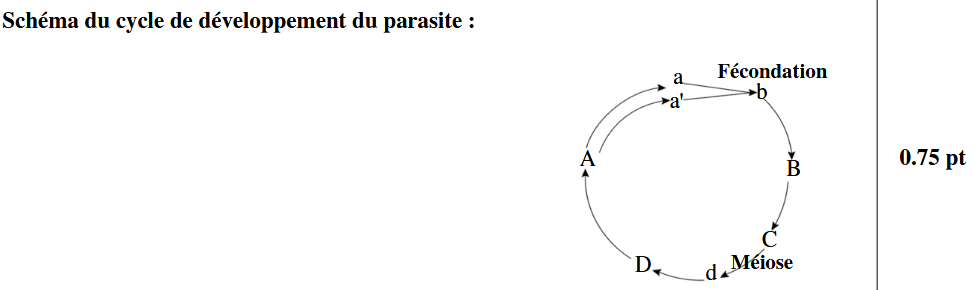

2. En utilisant les lettres du document 1, schématisez le cycle de développement de ce parasite en précisant l'emplacement de la méiose et de la fécondation. (0.75 pt)

3. Réalisez le cycle chromosomique de ce parasite et déduisez son type. (1 pt)

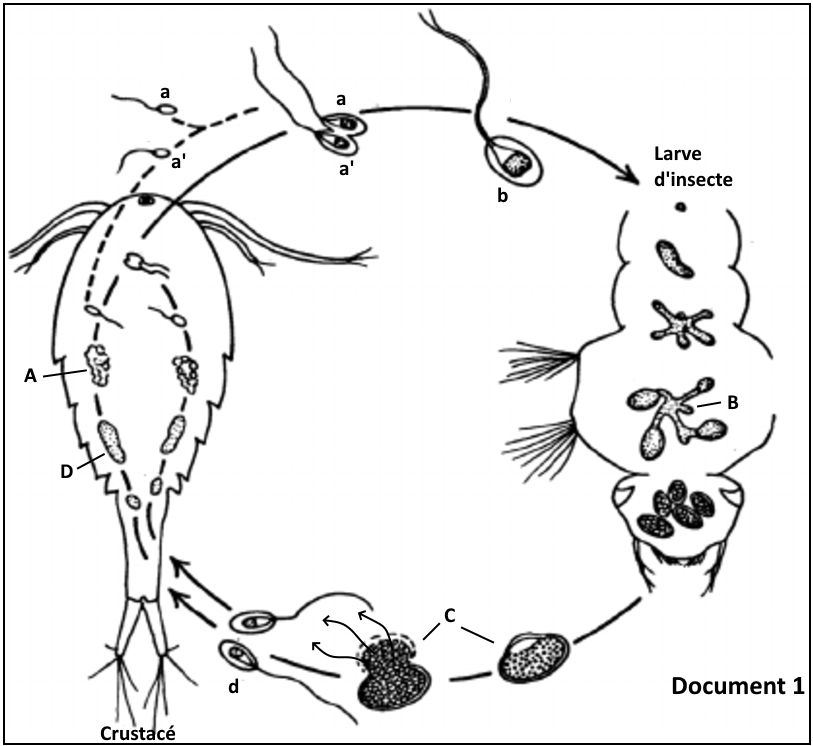

Donnée 2: La mouche de vinaigre «Drosophila melanogaster » est un insecte qui est utilisé souvent en tant qu'un organisme modèle en génétique. Parmi les caractères héréditaires étudiés chez cet insecte, ceux représentés par le document 2: la forme des ailes (contrôlée par le gène "bent") et la taille des antennes (contrôlée par le gène "Aristaless").

Pour déterminer le mode de transmission de ces deux caractères, on a réalisé les séries de croisements suivantes :

- 1ere série de croisements: entre des individus (P1) avec des ailes le long du corps et des antennes courtes et des individus (P2) avec des ailes écartées et des antennes longues. Ces croisements donnent toujours une génération F1 uniforme.

- 2eme série de croisements: entre des individus de F1 donne une génération F2 formée de 1620 individus dont la répartition statistique des phénotypes est:

- Pour la forme des ailes:

- 1208 individus avec des ailes le long du corps.

- 412 individus avec des ailes écartées.

- Pour la taille des antennes:

- 1224 individus avec des antennes longues.

- 396 individus avec des antennes courtes.

- 3eme série de croisements: entre des individus avec des ailes le long du corps et des antennes longues et des individus avec des ailes écartées et des antennes courtes, donne une génération F2′ formée de 1/2 des individus de phénotypes parentaux et 1/2 des individus de phénotypes recombinés.

- 4eme série de croisements: entre des individus avec des ailes le long du corps et des antennes longues et des individus avec des ailes écartées et des antennes courtes, donne une génération F2′′ formée de 1/2 des individus avec des ailes le long du corps et des antennes longues et ½ des individus avec des ailes écartées et des antennes longues.

4. En vous appuyant sur les données des croisements:

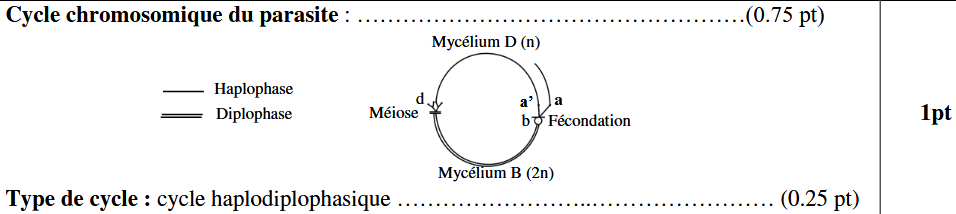

- a. déterminez en justifiant votre réponse, le mode de transmission des deux caractères. (1.5 pt)

- b. déduisez les génotypes des individus P1, P2 et F1. (0.75 pt)

Utilisez les symboles : (B) et (b) pour les allèles du gène responsable de la forme des ailes; (A) et (a) pour les allèles du gène responsable de la taille des antennes.

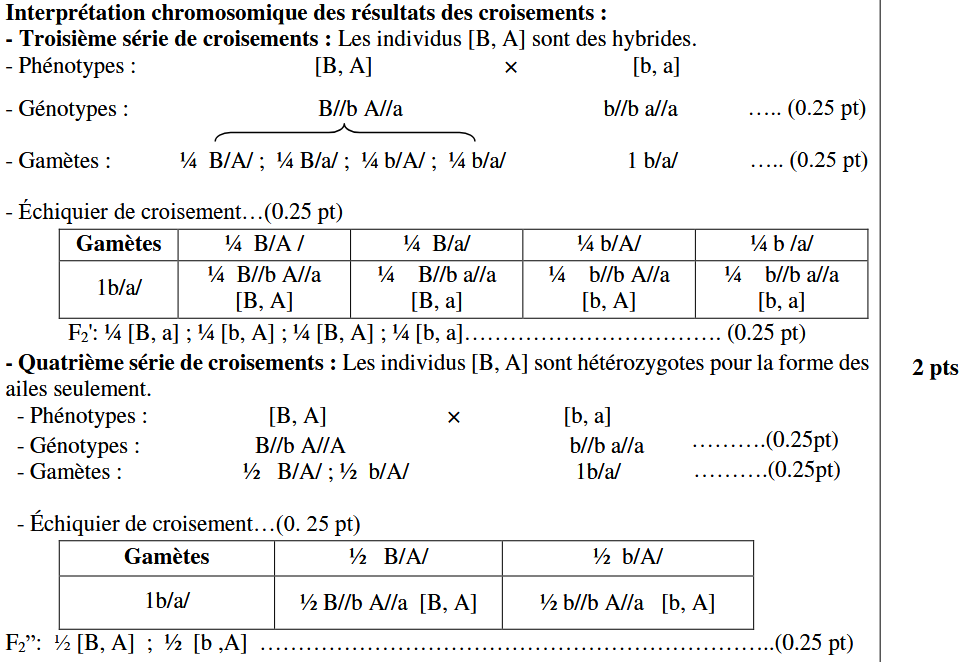

5. En vous aidant d'un échiquier de croisement, réalisez l'interprétation chromosomique des résultats des croisements de la troisième série et de la quatrième série. (2 pts)

Correction

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice 2: (3 points)

Exercice

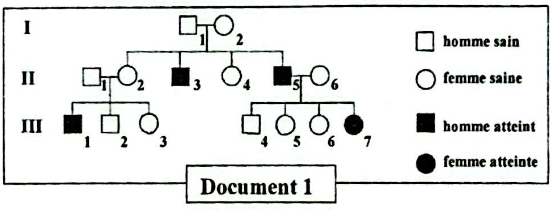

On propose l'étude du mode de transmission d'une maladie héréditaire chez l'Homme "l'adrénomyéloneuropathie" qui résulte d'un allèle muté et qui se manifeste par une paraplégie, des troubles de l'équilibre et des troubles urinaires.

Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par cette maladie.

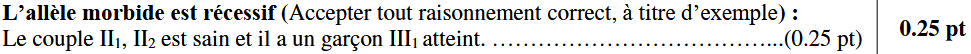

- En vous basant sur le document 1, montrez que l'allèle morbide est récessif. (0.25 pt)

Les techniques d'analyse d'ADN ont permis de déterminer le nombre d'allèles normaux et mutés du gène étudié chez certains individus de cette famille. Les résultats sont présentés dans le tableau du document 2.

Individus | II1 | II6 | III1 | III2 |

Nombre d’allèle normaux | 1 | 2 | 0 | 1 |

Nombre d’allèles mutés | 0 | 0 | 1 | 0 |

Document 2 | ||||

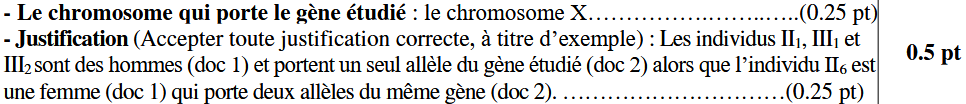

- À partir des données des documents 1 et 2, précisez, en justifiant votre réponse, si le gène étudié est porté par un autosome ou un gonosome (X ou Y). (0.5 pt)

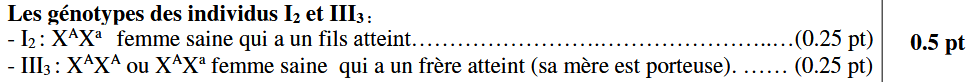

- Déterminez, en justifiant votre réponse, les génotypes des individus I2 et III3. (0.5 pt)

- Utilisez les symboles "A" et "a" pour représenter les allèles du gène étudié.

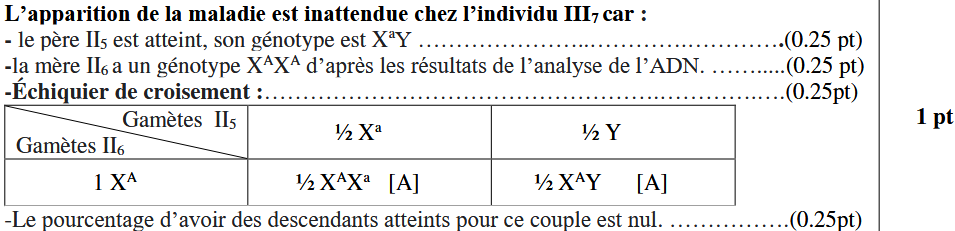

- Montrez, en utilisant l'échiquier de croisement, que l'apparition de la maladie chez l'individu III7 est théoriquement inattendue. (1 pt)

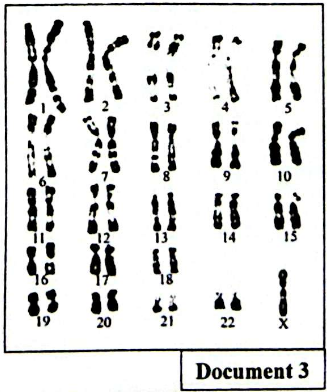

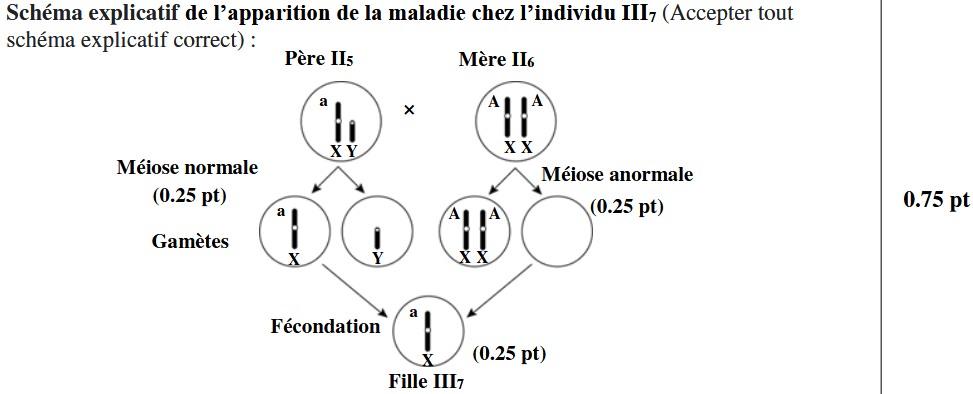

Pour expliquer l'apparition de la maladie chez l'individu III7, on a réalisé son caryotype. Le document 3 présente le résultat obtenu.

- En vous basant sur le document 3 et les données précédentes, réalisez un schéma approprié qui explique l'apparition de la maladie chez l'individu III7. (0.75 pt)

Correction

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice 3: (5 points)

Exercice

Le Choquemort (Fundulus heteroclitus), est un petit poisson, de quelques centimètres de taille, vivant dans les estuaires du littoral Est de l'Amérique du Nord.

Pour mettre en évidence l'effet de certains facteurs de variation sur la structure génétique des populations de Choquemort on propose les données suivantes :

Donnée 1:

Chez le Choquemort, le gène AHR, contrôlant la production d'une protéine AHR, existe sous deux formes alléliques: l'allèle S et l'allèle R. L'étude des fréquences alléliques du gène AHR a été réalisée sur des échantillons de Choquemort prélevés de deux zones différentes du littoral Est des États-Unis d'Amérique (document 1):

- La zone A: La baie de Delaware qui est une zone très active dans la production des hydrocarbures.

- La zone B: L'île de New Shoreham qui est une zone touristique abritant une réserve naturelle.

Le tableau du document 2 présente les résultats de cette étude.

Allèles | Fréquences | |

Zone A | Zone B | |

S | 0.25 | 0.95 |

R | 0.75 | 0.05 |

Document 2 | ||

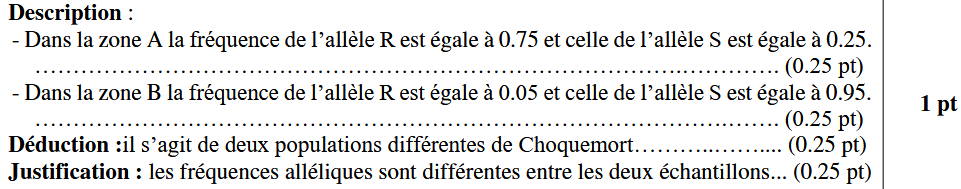

- Décrivez les fréquences alléliques de la population de Choquemort dans chacune des deux zones, puis déduisez, en justifiant votre réponse, s'il s'agit ou non d'une même population dans les deux zones. (1 pt)

Donnée 2:

Pour mettre en évidence l'effet du milieu sur la structure génétique de la population de Choquemort, on a cultivé un échantillon de Choquemort issu de la zone B dans un milieu pollué par des hydrocarbures pendant plusieurs générations. Le document 3 présente les fréquences génotypiques dans cet échantillon au début et après plusieurs générations.

Génotypes | Fréquences | |

Au début de la culture | Après plusieurs générations | |

R//R | 0 | 0.96 |

R//S | 0.04 | 0.0 |

S//S | 0.96 | 0 |

Document 3 | ||

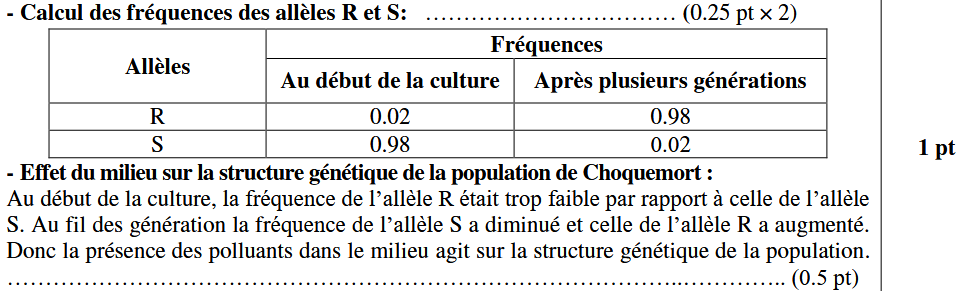

- En exploitant le document 3, calculez les fréquences alléliques, au début de la culture et après plusieurs générations, puis montrez l'effet du milieu sur la structure génétique de la population de Choquemort. (1 pt)

Donnée 3:

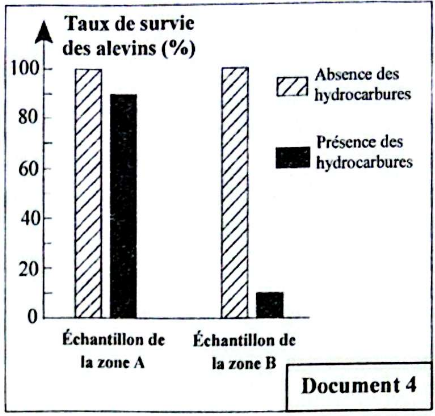

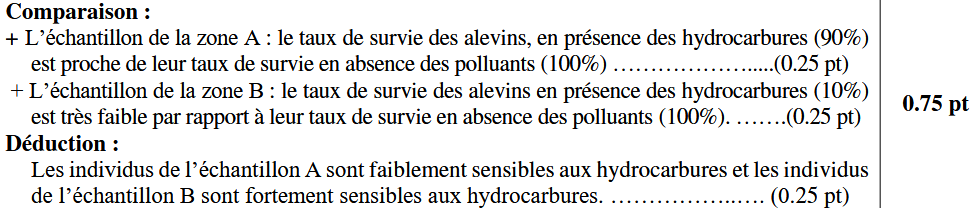

Pour expliquer l'effet du milieu sur la structure génétique de la population de Choquemort, on a étudié le taux de survie des alevins (jeunes poissons) chez des échantillons de Choquemort issus des deux zones A et B en présence et en absence des hydrocarbures. Le document 4 présente les résultats de cette étude.

- Comparez, pour chaque échantillon, le taux de survie des alevins en présence et en absence des hydrocarbures, puis déduisez la sensibilité des individus de chacun des deux échantillons aux hydrocarbures. (0.75 pt)

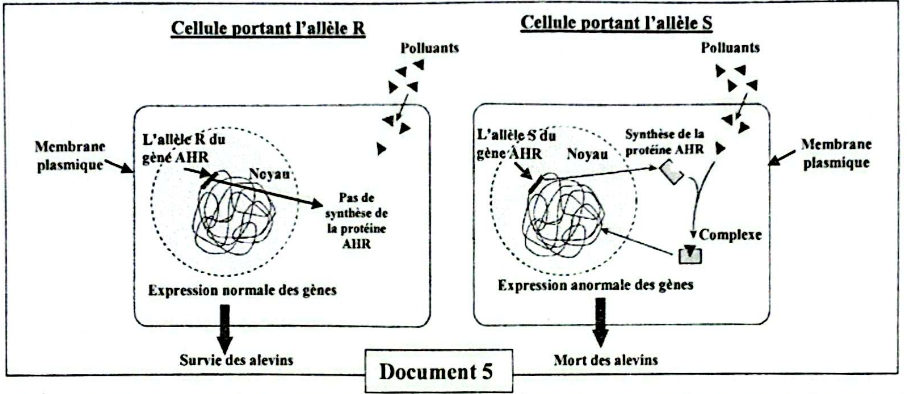

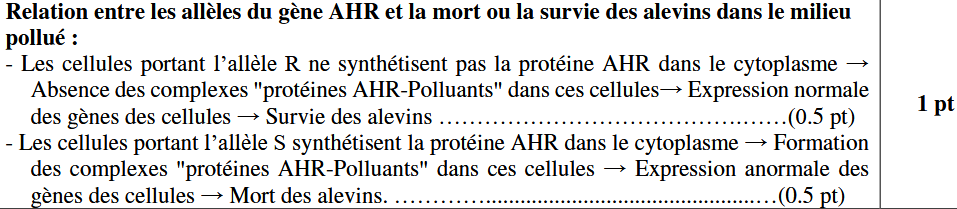

Le document 5 représente l'effet des polluants (hydrocarbures) au niveau des cellules de Choquemort qui portent différents allèles du gène AHR et sa relation avec la mort et la survie des alevins.

- À partir du document 5, montrez la relation entre les allèles du gène AHR et la mort et la survie des alevins de Choquemort en présence du polluant. (1 pt)

- Expliquez la variation de la structure génétique des populations de Choquemort du littoral Est de l'Amérique du Nord en déterminant le facteur responsable de cette variation. (1.25 pt)

Correction

1.

2.

3.

4.

5.