Partie I : Restitution des connaissances (5 Points)

Exercice

I. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples (1, ...), (2, ...); (3, ...); (4, ...) et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. (2pts)

- La faille inverse se caractérise par un plan de faille :

- a. vertical et un rapprochement des deux compartiments de la faille.

- b. vertical et un éloignement des deux compartiments de la faille.

- c. oblique et un rapprochement des deux compartiments de la faille.

- d. oblique et un éloignement des deux compartiments de la faille.

- Le métamorphisme de contact est dû à :

- a. une haute température et une basse pression.

- b. une basse température et une basse pression.

- c. une haute température et une haute pression.

- d. une basse température et une haute pression.

- 3. La formation du magma dans les zones de subduction résulte de la fusion partielle de :

- a. la péridotite non hydratée de la plaque subduite.

- b. la péridotite hydratée de la plaque subduite.

- c. la péridotite hydratée de la plaque chevauchante.

- d. la péridotite non hydratée de la plaque chevauchante.

- 4. Dans les chaînes de collision, l'anatexie entraîne la formation :

- a. de roches métamorphiques.

- b. d'un magma basique.

- c. d'un magma andésitique.

- d. d'un magma granitique.

II. a. Citer deux caractéristiques géophysiques des zones de subduction. (0.5pt)

II. b. Donner une définition du faciès métamorphique. (0.5pt)

III. Recopier les lettres a, b, c, et d puis écrire devant chaque lettre « Vrai » si la proposition est correcte ou « Faux » si la proposition est fausse. (1pt)

Proposition:

- a. Les nappes de charriage résultent d’un déplacement de formations rocheuses sur de longues distances, sous l’effet de forces tectoniques extensives.

- b. L'auréole de métamorphisme est formée de roches résultant d’un métamorphisme thermique.

- c. La formation des chaînes d'obduction est le résultat de l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale.

- d. La foliation est une structure caractéristique des roches métamorphiques qui résulte d'un métamorphisme de forte intensité.

IV. Recopier les couples (1, ...), (2, ...), (3, ...), et (4, ...) et adresser à chaque numéro de l'ensemble A la lettre correspondante dans l'ensemble B. (1pt)

Ensemble A | Ensemble B |

1. Éclogite 2. Granodiorite 3. Andésite 4. Schiste | a. Roche métamorphique formée sous des pressions et des températures faibles. b. Roche magmatique plutonique constituant principal du manteau supérieur. c. Roche magmatique plutonique formée dans la croûte continentale. d. Roche métamorphique formée en profondeur sous une haute pression. e. Roche magmatique volcanique formée dans des zones de subduction. |

Correction

I. (1, c) ; (2, a) ; (3, c) ; (4, d). 0.5 x 4

II.

a. Deux caractéristiques géophysiques des zones de subduction telles que : 0.25 x 2

- Anomalies thermiques.

- Répartition des foyers sismiques selon un plan incliné (Plan de Bénioff)

b. Définition du faciès métamorphique : (Accepter toute définition correcte telle que) Groupe de roches caractérisé par un assemblage minéralogique formées dans des conditions de pression et de température définies. 0.5

III. a : Faux b : Vrai c : Faux d : Vrai. 0.25 x 4

IV. (1, d) ; (2, c) ; (3, e) ; (4, a). 0.25x4

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (5pts)

Exercice

Le chou puant est une plante qui apparaît dès la fin de l'hiver dans les forêts encore couvertes de neige. Elle est formée par des feuilles et des parties reproductrices (Document 1). Des mesures de la température ont montré que l'écart entre la température des parties reproductrices et celle du milieu extérieur peut aller jusqu'à 37∘C. Cet écart thermique est dû à la production d'une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur, par les parties reproductrices, en réponse à la diminution de la température du milieu extérieur. Ceci permet à la plante de faire fondre la neige qui la recouvre.

Afin de comprendre le mécanisme de production de la chaleur par cette plante qui lui permet de fondre la neige qui la recouvre, on propose les données suivantes :

- Donnée 1 : Des chercheurs ont préparé deux suspensions de mitochondries et A et B dépourvues de métabolites respiratoires. La suspension A (témoin) issue de cellules appartenant à des parties non reproductrices de la plante et la suspension B issue de cellules des parties reproductrices de la même plante. On suit l'évolution de la concentration du dioxygène dans les suspensions A et B avant et après l'ajout du succinate et du cyanure de potassium (KCN). Les figures a et b du document 2 présentent les résultats obtenus.

|

Document 2 |

1. En se basant sur les données du document 2 : a. Décrire la variation de la concentration du dioxygène dans les deux suspensions A et B puis déduire l'effet du KCN sur la consommation du dioxygène. (1.5pt) b. Proposer une hypothèse expliquant l'effet de l'ajout du KCN sur la consommation du dioxygène dans la suspension B. (0.5pt)

- Donnée 2 : Le Document 3 représente les réactions de la phosphorylation oxydative au niveau des mitochondries des cellules des parties non reproductrices du chou puant (Figure a) et au niveau des mitochondries des cellules des parties reproductrices de la même plante (Figure b).

2. En se basant sur les données du document 3, dégager les différences dans les réactions de la phosphorylation oxydative entre les mitochondries des cellules des parties non reproductrices et les mitochondries des cellules des parties reproductrices de la plante. (1.5 pt)

3. En se basant sur les données précédentes, expliquer le mécanisme de la production de la chaleur par les parties reproductrices du chou puant qui permet à la plante de fondre la neige qui la recouvre puis vérifier l'hypothèse proposée. (1.5 pt)

Correction

1.a. Description : 0.5x2

Dans la suspension A :

- Avant l’ajout du succinate, la concentration en dioxygène est stable à 100%.

- L’ajout du succinate entraine une diminution de la concentration en dioxygène jusqu’à 60%.

- La concentration en dioxygène reste stable à 60 % après l’ajout de KCN.

Dans la suspension B :

- Avant l’ajout du succinate, la concentration en dioxygène est stable à 100%.

- L’ajout du succinate entraine une diminution de la concentration en dioxygène qui se poursuit après l’ajout de KCN jusqu’à 20%.

Déduction : 0.5

Le KCN inhibe la consommation du dioxygène au niveau des mitochondries des cellules des parties non reproductrices de la plante alors qu’il n’a pas d’effet sur cette consommation au niveau des mitochondries des cellules des parties reproductrices.

1.b. Proposition d’hypothèse : Accepter toute hypothèse logique telle que: 0.5

L’absence de l’effet du KCN sur la consommation du dioxygène au niveau des mitochondries des cellules des parties reproductrices peut s’expliquer par :

- l’absence de l’enzyme cytochrome C oxydase dans la chaîne respiratoire.

- la présence de l’enzyme cytochrome C oxydase non fonctionnelle.

2. Les différences observées :

Dans les mitochondries des cellules des parties non reproductrices : 0.75

- le flux des protons est important et les protons sont pompés à travers les complexes C1, C3 et C4.

- la réduction du dioxygène en molécule d’eau se fait au niveau de la cytochrome c oxydase.

- le flux des protons à travers l’ATP synthase et la production d’ATP sont importants avec une faible libération de chaleur.

Dans les mitochondries des cellules des parties reproductrices : 0.75

- le flux des protons est faible et les protons ne sont pompés qu’à travers le complexe C1.

- la réduction du dioxygène en molécule d’eau se fait au niveau de l’AOX.

- le flux des protons à travers l’ATP synthase et la production d’ATP sont faibles avec une importante libération de chaleur.

3. Explication :

Diminution de la température du milieu → transfert des électrons issues de l’oxydation de RH2 à l'oxygène via l'AOX accompagné d’un faible pompage des protons H+ à travers le complexe C1 → Formation d’un faible gradient des protons H+ entre l’espace intermembranaire et la matrice → Faible production d’ATP et

forte libération d’énergie sous forme de chaleur par les parties reproductrices du chou puant → Fonte de la neige qui recouvre la plante. 1.25

Vérification de l’hypothèse : 0.25

Exercice 2 (5pts)

Exercice

Dans le cadre de l'étude des mécanismes de l'expression et de la transmission de l'information génétique, on propose les données suivantes :

I. L'adrénoleucodystrophie (ALD) est une maladie génétique rare. Parmi ses symptômes : une dégénérescence des cellules nerveuses et une insuffisance des glandes surrénales. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose d'exploiter les données suivantes :

- Donnée 1 : L'ALDP est une protéine localisée dans la membrane d'un organite cellulaire appelé peroxysome, responsable du transport et de la dégradation des acides gras à longue chaîne (AGLC). Le document 1 présente la relation entre la fonction de l'ALDP et l'état de santé de la personne.

|

Document 1 |

1. En se basant sur le document 1, montrer la relation protéine-caractère. (0.75pt)

- Donnée 2 : La protéine ALDP est codée par le gène ABCD1 qui existe sous deux formes alléliques : un allèle normal qui code pour une ALDP fonctionnelle et un allèle muté qui code pour une ALDP non fonctionnelle. Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit de chacun des deux allèles du gène ABCD1 et le document 3 présente le tableau du code génétique.

Numéros des triplets : | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |

Fragment de l'allèle normal : | GTC | AAC | AGT | GCC | ATC | CGT |

Fragment de l'allèle muté : | GTC | AAC | AGA | GCC | ATC | CGT |

→ Sens de la lecture | ||||||

Document 2 | ||||||

2. En se basant sur les données des documents 2 et 3, donner les séquences des ARNm et des acides aminés correspondant aux fragments des allèles normal et muté puis expliquer l'origine génétique de l'ALD. (1.75pt)

II. Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires non liés au sexe chez le cobaye : la couleur du pelage et son aspect, on réalise les croisements suivants :

- Croisement 1 : entre un mâle à pelage gris et lisse et une femelle à pelage blanc et rude. La génération F1 issue de ce croisement est composée de cobayes à pelage gris et lisse. (Document 4)

- Croisement 2 : entre les mâles et les femelles de la génération F1. La génération F2 issue de ce croisement est composée de :

- 80 cobayes à pelage gris et lisse

- 25 cobayes à pelage gris et rude

- 26 cobayes à pelage blanc et lisse

- 9 cobayes à pelage blanc et rude

3. À partir des résultats du 1er croisement, déterminer en justifiant votre réponse, l'allèle dominant et l'allèle récessif pour chacun des deux gènes étudiés. (0.5 pt)

4. En exploitant les résultats du deuxième croisement, montrer que les deux gènes étudiés sont indépendants. (0.5pt)

5. Donner l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement, on vous aidant d'un échiquier de croisement. (1.5pt)

Utiliser les symboles suivants :

- G et g : pour les allèles du gène responsable de la couleur du pelage ;

- L et ℓ : pour les allèles du gène responsable de l'aspect du pelage.

Correction

1. Relation protéine-caractère :

Chez la personne saine : La protéine ALDP est fonctionnelle → Entrée et dégradation des AGLC dans le peroxysome→ Fonctionnement normal de la cellule→ Phénotype normal. 0.25

Chez la personne malade : La protéine ALDP non fonctionnelle → pas d’entrée des AGLC dans le peroxysome → accumulation des AGLC dans le cytoplasme → Fonctionnement anormal de la cellule→ Phénotype anormal. 0.25

→ Tout changement au niveau de la protéine (ALDP) entraîne un changement des phénotypes du caractère d’où la relation protéine- caractère. 0.25

2. Séquences des ARNm et des acides aminés :

- L’allèle normal :

- ARNm : ... GUC AAC AGU GCC AUC CGU… 0.25

- Séquence des acides aminés : Val – Asn – Ser – Ala – Ile – Arg 0.25

- L’allèle muté :

- ARNm : ... GUC AAC AGA GCC AUC CGU… 0.25

- Séquence des acides aminés : Val – Asn – Arg – Ala – Ile – Arg 0.25

Explication de l’origine génétique de l’adrénoleucodystrophie :

Mutation par substitution du 3ème nucléotide: T par A au niveau du triplet 149 du brin non transcrit du gène ABCD1 (Accepter la réponse : A par T dans le brin transcrit). 0.25

→ Changement du codon AGU par AGA au niveau de l’ARNm → Changement de l’acide aminé Ser par Arg au niveau de la séquence peptidique. 0.25

→ Synthèse d’une protéine ALDP non fonctionnelle et accumulation des AGLC dans le cytoplasme → Fonctionnement anormal de la cellule→ Personne atteinte par l’ALD. 0.25

3. Détermination avec justification :

Tous les cobayes de la génération F1 issue du premier croisement ont un phénotype parental (pelage gris et lisse) donc : 0.25

- L’allèle responsable de la couleur grise du pelage est dominant « G » et celui responsable de la couleur blanche est récessif « g ». 0.25

- L’allèle responsable de l’aspect lisse du pelage est dominant « L » et celui responsable de l’aspect rude du pelage est récessif « l ». 0.25

4. Les deux gènes étudiés sont indépendants car : 0.5

La génération F2 obtenue est composée de quatre phénotypes différents avec les proportions suivantes :

[G, L] ≈ 9/ 16 [G, l] ≈ 3/ 16 [g, L] ≈ 3/ 16 [g, l] ≈1/ 16

On accepte aussi les pourcentages suivants :

[G, L] = 57.14% [G, l] = 17.86% [g, L] =18.57% [g, l] = 6.43%

5.

Exercice 3 (5pts)

Exercice

La pollution des eaux souterraines, et en particulier celle des eaux des puits, constitue une menace pour la santé et pour l'environnement. Pour comprendre les causes et les conséquences de la pollution des eaux des puits, on présente les données suivantes :

- Donnée 1 : Dans certaines zones rurales de la région orientale, les puits sont utilisés comme source d'eau potable. Au Nord-est du Maroc, la plaine de Triffa qui s'étend sur une superficie d'environ 36060 hectares est connue par une agriculture intensive. Pour améliorer la productivité, dans les systèmes agricoles et les agriculteurs dans cette plaine recourent à l'utilisation massive d'engrais azotés qui constituent une source de nitrates pour les plantes.

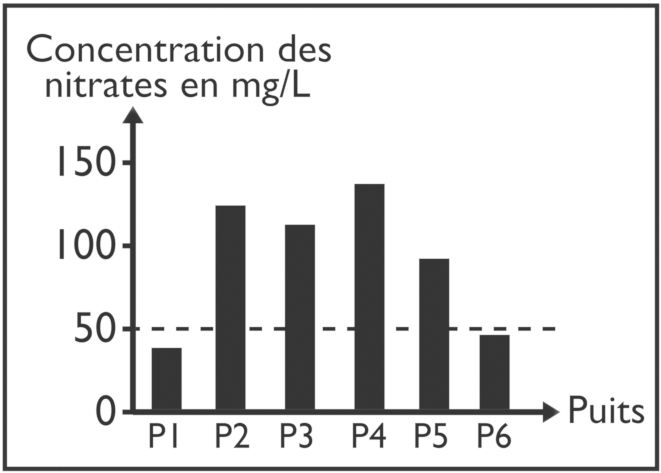

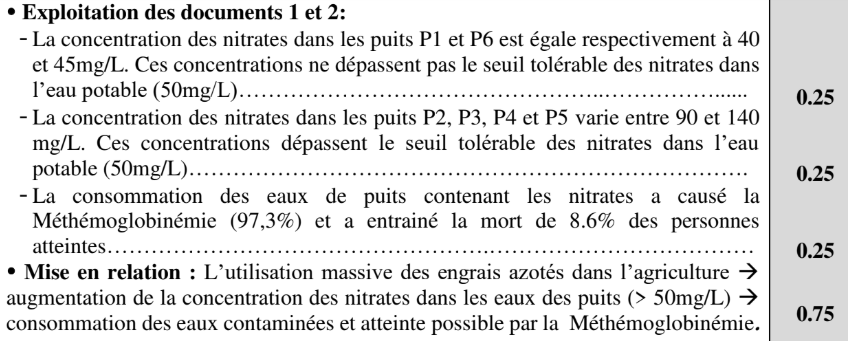

Le document 1 présente les résultats des mesures de la concentration des nitrates dans 6 puits (P1 à P6) de la plaine de Triffa.

Le document 2 présente les résultats d’une autre étude réalisée en Allemagne sur 745 enfants atteints d’une maladie nommée Méthémoglobinémie et sa relation avec la consommation des eaux de puits contaminées par les nitrates.

Document 1 | Document 2 |

| La méthémoglobinémie est une maladie qui empêche le sang de transporter efficacement le dioxygène dans le corps. 97,3 % des cas atteints par cette maladie sont directement liés à une consommation des eaux de puits contaminées par les nitrates. 8,6 % des personnes atteintes sont décédées à cause de cette maladie. |

Remarque : Le seuil tolérable est la concentration maximale tolérable des nitrates dans l'eau potable. |

1. En exploitant les documents 1 et 2, déterminer la relation entre l'utilisation des engrais azotés dans la plaine de Triffa et son impact possible sur la santé. (1.5 pt)

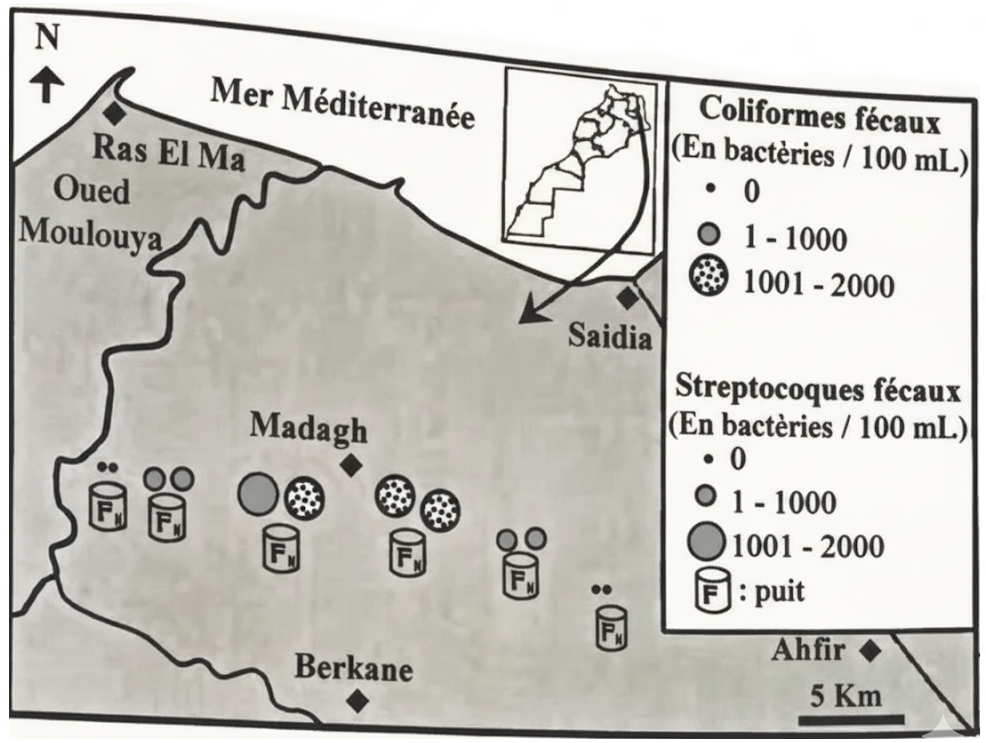

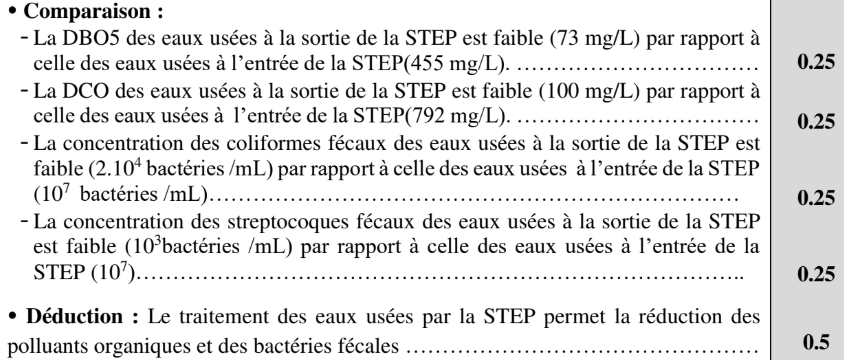

- Donnée 2 : Une étude publiée en 2019 a montré que 81 % de la population de la commune de Madagh, située au centre de la plaine de Triffa, utilise les fosses septiques (un système souterrain de collecte des eaux usées) à cause de la faible couverture par le réseau d'assainissement qui sert à évacuer les eaux usées. Le document 3 présente les résultats d'une étude bactériologique de l'eau des six puits étudiés dans la plaine de Triffa portant sur des bactéries (les coliformes et les streptocoques fécaux) indicatrices de la pollution par les selles humaines.

2. En exploitant le document 3, montrer l'impact des fosses septiques sur la potabilité des eaux des six puits étudiés dans la plaine de Triffa. (1pt)

| NB : |

Document 3 | |

- Donnée 3 : Le Maroc a mis en place les stations d'épuration des eaux usées (STEP) pour réduire l'impact de la pollution par les eaux usées et leur réutilisation possible dans l'irrigation. Le document 4 présente les résultats de la mesure de certains paramètres à l'entrée et à la sortie d'une STEP dans la région orientale du Maroc.

Les paramètres | Entrée de la STEP | Sortie de la STEP | Normes marocaines des eaux d'irrigation |

DBO5 (mg/L) | 455 | 73 | ≤10 |

DCO (mg/L) | 792 | 100 | ≤40 |

Concentration des coliformes fécaux (bacteˊries/100mL) | 107 | 2.104 | ≤103 |

Concentration des streptocoques fécaux (bacteˊries/100mL) | 107 | 103 | ≤103 |

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours; DCO : Demande chimique en oxygène | |||

Document 4 | |||

3. En se basant sur les données du document 4 :

a. Comparer les valeurs des paramètres mesurés à l'entrée et à la sortie de la STEP puis déduire l'importance du traitement des eaux usées par la STEP. (1.5pt)

b. Montrer que les eaux traitées par la STEP étudiée ne peuvent pas être réutilisées dans l'irrigation. (0.5pt)

4. En utilisant les données précédentes et vos connaissances, proposer une mesure pour préserver les eaux souterraines contre la pollution par les nitrates et une autre mesure pour préserver la qualité des eaux des puits avoisinants la commune de Madagh. (0.5pt)

Correction

1.

2.

3. b.

3.a.

4.